通過全面分析作為世界文化遺產的麻六甲和澳門海洋遺產的保存與宣傳,本研究旨在考查葡萄牙在東南亞歷時五百年之久的航海史實物遺存。研究發現,澳門被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的特例 (1),未能充分慮及航海史在該城的創建與發展及其商業與文化意義的延續中所發揮的關鍵作用。澳門的航海活動專用設施及場所,最大限度地突出港口功能的城市規劃,均為實物證據。本文認為,澳門歷史城區 (Historical Centre of Macao,簡稱 HCM) 作為世界文化遺產的名稱,忽視了葡萄牙與中國航海史的實證對澳門的經濟、社會、文化發展的重要性及其對人類共同遺產所作出的貢獻。今天,除了坐落於內港 (Inner Harbour) 的澳門海事博物館 (Macao Maritime Museum) 裡的展品之外,參觀者可能會滋生錯誤的想法,即澳門的發展源自其博彩業,而非其多姿多彩的海上貿易史及盛極一時的造船和捕漁業。

無論在東方還是西方國家, 海事博物館 (Maritime Museum) 均為展示港口城市文化遺產的關鍵要素。坐落於上海浦東新區的南匯、俯瞰杭州灣的中國航海博物館,便是一個最新例證。該館的建築外形彷彿一張鼓滿風的帆,館內收藏模擬古船,展品以紀念中國著名航海家、探險家、外交家、總兵太監鄭和 (Cheng Ho,1371-1435) 六百年前七次下西洋的那段歷史及航線為主。軍事航海館則展現了中國航海事業的新技術和新成就,其目的在於構建一個國際航海交流平臺,以加強國際航運交流。鄭和的成就,在新加坡海事博物館及水族館也有宣傳,展品包括一艘類比寶船模型及按真實比例複製的阿拉伯單桅帆船“馬斯喀特之寶”號 (the Jewel of Muscat),以紀念阿拉伯商船連接西方海域和中國的那個時代。新加坡海事博物館及水族館,是東南亞第一家展示航海史的博物館,展出文物四百餘件。

20世紀初,麻六甲 (Malacca) 發現了中國明代 (1368-1644) 建築考古遺存。這一發現立刻激起了人們對馬歡 (Ma Huan) 在《瀛涯勝覽》(Yingyai sheng-lan,英語譯文有 The Overall Survey of the Ocean’s Shores 和 The General Survey of the Ocean Shores,譯註) 中提到的鄭和所築的佔地約十英畝的神秘倉廒(或稱官廠,Official Factory)方位的興趣。在原址發現了令人信服的佐證,包括出土文物。值得引用的《瀛涯勝覽》(1433) 中對證據的詳細描述,見陳達生 (Tan Ta Sen) (2) 撰寫的《鄭和與麻六甲》(Cheng Ho and Malacca)一書:

凡中國寶船到彼,則立排柵如垣,設四門更鼓樓,夜則提鈴巡警,內立重柵如小城,蓋造庫藏倉廒,一應錢糧囤在其內。去各國船隻回到此處,取齊打整番貨,裝載船內,等候南風正順,五月中旬,開洋回還。

官廠遺屋被改為鄭和文化館。後續研究發現了更多的官廠遺址細節,從而駁斥了三保山 (Chinese Hill) 為鄭和水師基地的謬論。根據中國風水,三保山乃是一塊福地,宜作墓地。

這一發現不僅揭示了鄭和軍事基地的龐大規模,而且還反映了麻六甲在東西方貿易中所佔據的戰略地位。麻六甲海峽地處季風變幻的樞紐位置。中國水師營寨和蘇丹王宮隔河相望,馬來人聚落則在其蔭庇之下擴展。韋德稱,作為大明皇帝新冊封的藩屬國,滿剌加 (Melaka) 需要軍事和商貿支撐,以鞏固其新近所取得的對暹羅 (Siam或 Thailand) 以及以爪哇 (Java) 為中心的沒落帝國滿者伯夷 (Majapahit Empire) 的獨立。(3)

在敵後設置麻六甲王國這一新政體以及在爪哇的蘇門答臘 (Samudera, Java) 建立根據地,乃是大明王朝在錯綜複雜的緬、泰、滇戰局中佈下的一着妙棋。弗恩奎斯特對此作過詳盡描述。通過冊封一個穆斯林來統管麻六甲,信奉佛教的泰國在與北方大明王朝的爭鬥中,便不可能得到多少同情或支持。(4)

鄭和喜歡穆斯林阿拉伯人-馬丕拉人(5) 組成的商貿網絡,因為他們是東西方海上貿易的主力,沿着海上絲綢之路,從福建沿海到占婆 (Champa,今越南,Vietnam) ,經過印尼群島的諸多島嶼、印度的古里 (Calicut) 、波斯的忽魯謨斯

(Ormuz),到達非洲肯尼亞的麻林迪 (Malinde,葡語作Melinde)。

鄭和的回教背景為阿拉伯人控制的海上貿易提供了一個友好介面。(6) 為了突破宋朝大規模的海陸軍事防禦,蒙元王朝從穆斯林國家 (特別是中亞國家) 招募了大批軍事專家。元朝軍隊是由蒙古人、漢人、阿拉伯人、突厥人和許多少數民族組成的混合體。(7) 通過給予穆斯林高官厚祿,令其控制漢人,蒙元政府獲益良多。(8) 十二名行省主官中有八個是穆斯林 (66%);其餘地區的副職,也均由穆斯林擔任。(9) 明朝是以推翻蒙元統治者而建立的,爾後持續內戰,國家的生存與統一,仰賴於封建軍閥聯盟。宦官因此作為皇帝手中的制度性權力脫穎而出,用以平衡傳統儒教體制中的皇權和行政權。(10) 然而,在與東南亞、中東及歐洲 (部分西班牙領地依然處於穆斯林的統治之下) 的國際交往中,龐大的穆斯林網絡仍可資用。和穆斯林國家的許多大臣一樣,大權在握的宦官中選,是因其沒有家室,從而對以家族繼承為基礎的執政王朝不構成威脅。

1411年,滿剌加首任蘇丹拜里米蘇拉(Parameswara),隨鄭和到南京覲見永樂帝,被納為藩屬。隨後又有中國公主遠嫁滿剌加,以“血緣”鞏固了大明王朝與滿剌加新政體的關係。同年,滿剌加首任蘇丹皈依伊斯蘭教,改名伊士廣達沙(Iskandar Xa)。(11) 經過與印度教徒-馬來人和泰米爾人-穆斯林之間的權力鬥爭,穆斯林雖然在該地區佔取了上風,卻依舊對印度人和華人客氣寬容,許多村落允許與他們雜居,因為印度人和華人在貿易、政治、造船及工藝美術方面均貢獻良多,穆斯林離不開他們。在葡人來到(1510)之前就已存在的滿剌加石砌回教堂,展現了華人石匠的高超建築藝術。

維多多詳細闡述了東南亞的這一華人與馬來土著人比鄰而居、若即若離的城市及社會模式。這些城市為貿易和港口專門闢有市場。(12)

海上貿易是宋朝的經濟命脈,爾後的蒙元統治者,不僅加強了海上貿易,而且還出兵遠征東南亞、高麗和日本。這便是明朝出海遠航的歷史背景。鄭和七下西洋,不是為了探險,而是出於邦交、軍事和貿易之目的。寶船不僅帶出去禮物,還帶回了大批番貨,其數量之巨,導致了一些產品如桂皮、香料、象牙、乳香等市價下跌。對於任何膽敢抗拒大明邦交與貿易活動的地方,船隊均不惜動用武力,予以彈壓。

中國的強大存在突然撤離西洋,導致了陸基華人聚落的衰落,由於地方社區勢力 (尤其是阿拉伯-馬丕拉人穆斯林控制的貿易及政治勢力) 的逐步壯大,華人往日享有的聲望、影響力及自由已不復存在。在談到大明日後面臨的軍事威脅時,明太祖朱元璋預見性地指出“北危南安”。這一對南方寬容的原則,抑或是允許葡人和平定居四百年的原因之一。事實上,葡人不僅沒有對帝國構成威脅,反而為保衛中國的南疆盡了綿薄之力,衹是在許多方面取代了先前的穆斯林商人網絡而已。

金國平和吳志良 ( Jin Guo Ping and Wu Zhiliang, 2007) 認為,葡國在麻六甲的存在,是明代朝貢制度 (tributary system) 的失敗之一。(13)然而大明從南洋撤兵的原因,正是因為來自北方的威脅,這些威脅可能會再現震撼大明帝國根基的蒙古入侵和正統皇帝被俘的噩夢。鞏固首都北京的防務和加固並延長長城之舉,清晰地表明,大明皇朝的政策優先及重點有所改變。航海、朝貢及海上貿易模式遭到了儒臣的反對;新帝也數度頒佈了海禁詔令。相反,葡國的存在,則消弭了一度主宰滿者伯夷帝國和海上貿易網絡的穆斯林團體的影響,不僅無損於中國的存在或威望,反而有助於其經濟與文化生存。儘管絕大部分中國海外穆斯林都失去了原有的身份特徵,融入了當地社區,但是在葡國統治的麻六甲和西屬馬尼拉,他們的身份以及與中國的聯繫,卻得以保存下來。

伊比利亞人爭先恐後地湧向亞洲

在世界的歐洲一隅,特別是繼哥倫布(Columbus)“發現”美洲之後,葡萄牙人和西班牙人就爭先恐後地湧向亞洲和美洲。兩國都想搶先到達香料群島(Spice Islands),因為當時還不確定,該群島到底是被〈托德西拉斯條約〉(Tordesilhas Treaty,1494) 劃在葡萄牙還是西班牙的勢力範圍之內。在發現競賽中,葡人的十字軍精神,受到西班牙競爭的激發,誓與從墨西哥歸來的西班牙人一決高下,因此,為西班牙効忠的葡人麥哲倫 (Magellan,1509年遠征麻六甲) 被視為叛賊,就不足為奇了。

張天澤 (Chang Tien-Tsê,1997) (14) 在其對中葡兩國的文獻資料進行的精彩綜述中稱,在葡國艦隊首次抵達麻六甲期間,馬來統治者與華人社團發生了直接衝突,迫使他們違背其意願,使用華人船舶及水手,與達魯 (Daru) 統治者交戰。

1509年葡國初征麻六甲時,國王嚴令除促進邦交與貿易之外,還須瞭解中華民族及中華文明。由迪奧戈·洛佩斯·德·塞蓋拉 (Diogo Lopes de Sequeira) 率領的這支遠征隊,遭遇了達·伽馬 (Da Gama) 在古里的相同命運。初來乍到的歐洲人,先是受到地方當局及諸如華人社團的熱情款待,但是由於穆斯林商人的居中挑撥攛掇,古里的札莫林 (Zamorin) 和麻六甲蘇丹竟然因此變心,對葡國競爭者實行鎮壓。塞蓋拉從朋友處得知消滅葡人的計劃之後,嚇得落荒而逃,被丟下的一些官兵不是在陸地上被虜,就是被殺。

組織第二次遠征之目的,在於解救被困在麻六甲的被俘葡人,修築商站 (factory) 及城堡(fortress),並無攻城命令,因為麻六甲城池宏大,固若金湯,且遠離葡國盟友的補給基地。

第二次遠征隊的統帥並非一般使節,而是葡人及其敵人均稱之為“兇神惡煞”的阿爾布克爾克 (Albuquerque),又被稱為“葡萄牙的凱撒”。他率領一支小艦隊,一路攻城掠地,連克忽魯謨斯 (1507)、果阿 (Goa,1510) 及滿剌加 (1511) 等重要據點,倒不是因為其海軍佔有優勢,而是依靠其麾下披堅執銳 (中世紀葡萄牙的傳統重甲) 的敢死突擊隊的神勇登陸作戰,因而所向披靡,甚至連戰象也無法抵擋之。

說來奇怪,古里的印度人還向葡人憶起過乘坐大船、身披盔甲的白人。但是葡人以為他們指的是德國人或俄羅斯人,根本就沒有與鄭和船隊的遙遠記憶聯繫起來。

與鄭和一樣,葡人阿爾布克爾克採取了結盟策略,無論是印度教徒還是穆斯林,無論是印度的柯欽城 (Cochin) 還是非洲的麻林迪王國,一概結為盟友。此舉為在印度洋到歐洲沿線建立海上貿易城市與補給站奠定了基礎。

征服麻六甲,打開通往亞洲之門戶

在擺平了幾個作亂的葡國貴族之後,阿爾布克爾克抓住機會,設法糾集起一支艦隊,乘着季風駛向麻六甲,在一無退路、二無補給的情況下,準備背水一戰。他的小艦隊有戰船十六艘

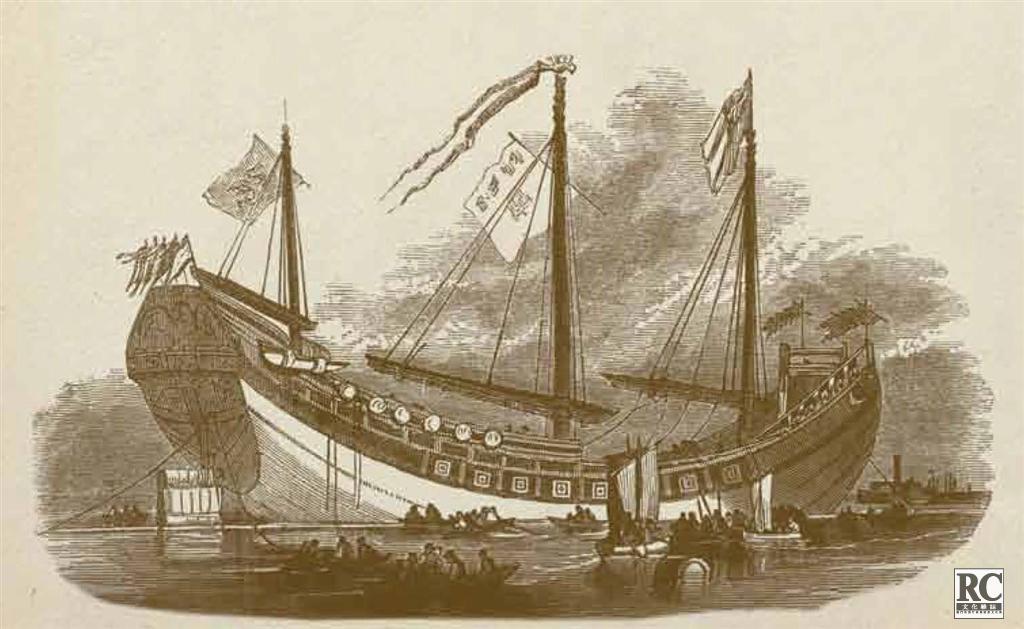

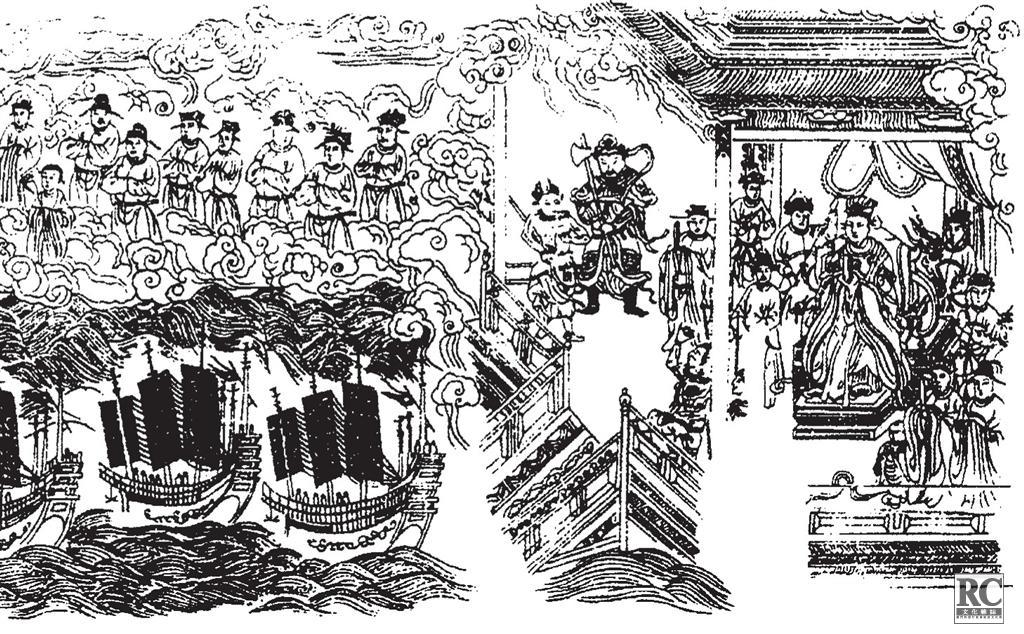

鄭和船隊。本圖或為隨鄭和第五次下西洋的僧人惠信 (Sheng Hui) 所刻。

鄭和船隊。本圖或為隨鄭和第五次下西洋的僧人惠信 (Sheng Hui) 所刻。

(原本十八艘,其中兩艘在前往麻六甲的途中沈沒),混載着水手與士兵,計有歐洲人七百名,來自 (印度) 馬拉巴爾 (Malabar) 的盟軍三百名。7月,與滿剌加蘇丹的外交談判失敗,未能達到釋放困於該城的葡國軍官及商人之目的。

阿爾布克爾克抵達麻六甲之後,與該城的華人和印度人社團友善相處。葡人(甚至包括那些被俘被囚的)無不從中沾光,先謀得中立,後得到暗助 [提供情報、船舶及尼納·沙圖 (Nina Chatu) 麾下的印度兵]。阿爾布克爾克謝絕了華人相助攻城的提議,但接受了他們提供的船隻 (其時在麻六甲有五艘)。在時間緊迫、資源匱乏的情況下,面對蘇丹有砲火支援的兩萬將士與二十頭戰象,阿爾布克爾克下令攻城,但由於命令傳達不暢、彈藥供應不繼、艦員和登陸部隊人手不足等原因,攻城未克,被迫撤回艦上。彼時,時間和季風對他均是壓力。於是他決定改變戰術,採用高大的中國平底樓船 (Chinese Junk) 攻城,樓船便因此成為向連接馬來王宮及僑民聚落之要津 —— 滿剌加橋 —— 發起猛攻的灘頭陣地。平底樓船可以乘着潮水駛入河口,由武裝小划艇 (bateis) 拖帶,以防火筏來襲。這些類似高麗龜船 (Geobukseon) 微縮版的小划艇,乃是葡萄牙多次海上遠征的重要戰術要素。

阿爾布克爾克可以在此居高臨下地對滿剌加河兩岸不斷進行砲擊,掩護陸戰隊的登陸行動,直到敵人完全停止抵抗,撤到遠離該城的南部為止 (希望葡人的襲擊和海盜的一樣,是一時之舉,不久就會撤離)。然而沒有滿剌加華商的相助,葡人是不可能攻克城池的,因為當時的蘇丹權傾一方,狂妄無禮,降低了華人歷來享有的地位及聲望,致使華人心生怨恨。儘管勝算不大,阿爾布克爾克仍舊賭贏了。但是他的繼任者,既未滅掉滿剌加蘇丹國,也未和地方勢力締結強大聯盟。

滿剌加港因其不受季風風暴之影響,成為控制香料貿易、撇開阿拉伯或威尼斯中間商而與中國建立直接聯繫的重要據點。

阿爾布克爾克在滿剌加結識了華人,並謹遵國王之命,首先邀請華商出任親善專使,奔赴各埠(重要的有暹羅和中國),遊說與葡人結盟事宜。前麻六甲統治者也派出使節報警,要求聯手與葡人鬥爭。遵照國王之命,葡國特使被從麻六甲派赴中國。1513年,若熱·歐維士 (Jorge Álvares) 駕船前往中國,謀求建立直接友好關係。阿爾布克爾克也派出代表前往各王國,向當地回教徒、印度教徒和佛教徒宣佈,麻六甲開埠為各國通商口岸。作為一個列強 (海上或陸上強國)環繞的彈丸小國,葡國的貿易和戰爭,總是離不開盟友的。由於國家太小,後退無路,因此每一場戰鬥都事關生存,所以無論海戰還是陸戰,葡人均驍勇無比。

在阿爾布克爾克的那個年代,歐洲和亞洲首次跨入了直接交流的時代。阿爾布克爾克對麻六甲的征服,是海軍史上的一個里程碑。歐式和中式艦船進行了交流,並被用於軍事及商業行動,彼此互補協作。這也是導致澳門的創建與發展的五百年中葡友好關係之開端。

不僅葡萄牙船舶與阿拉伯和中國的船舶大相徑庭,在文化、傳統及信仰方面也是一種全新的體驗;技術交流的同時,也帶來了文化衝擊。這些東西方航海的悠久歷史記憶,不僅應當以書面形式,而且還應以博物館展品的形式,予以妥善保存。令人感到好奇的是,中國的船舶與其建築一樣,美輪美奐,中規中矩,數百年來少有變化。這一傳統的延續,通過比較隨鄭和下西洋的僧人慧信 (Sheng He? 插圖說明中為 Sheng Hui,譯註) 所繪製的船舶與福州平底帆船“耆英”號 (Keying),便可一目了然。1846年,“耆英”號從香港出發,給波士頓和英國人民帶去了極大的藝術享受。

1847年停泊在紐約港的“耆英”號。帆布水彩,撒母耳·沃 (Samuel Waugh) 作,紐約市立博物館收藏。

博物館在海洋遺產保存中所擔當之角色

由葡國國王路易士 (King Luís of Portugal) 於1863年6月22日創建、位於里斯本熱羅尼莫斯修道院 (Monastery of Jerónimos) 西側的海軍博物館 (Museu da Marinha),是最為古老的航海博物館之一。著名探險家瓦斯科·達·伽馬 (Vasco da Gama),便是從貝倫聖母小教堂 (Chapel of Our Lady of Belém) 附近的貝倫揚帆遠航印度的。博物館的主要展品,分主題展館展出,而許多展館本身,就是氣勢不凡的建築,懸掛着探險家和歷史事件的油畫。在博物館的入口大廳,可見一幅反映15世紀以來葡萄牙航海發現的巨大平面天球圖。

本文的研究,旨在為提昇海事博物館作為東西方資訊交流(特別是歷史、文化和技術領域)管道的作用盡綿薄之力。澳門的海洋文化遺產是獨一無二的,它代表着中歐航海知識的和諧交匯和對航海通商的彼此尊重。葡國在東亞及東南亞五百年的歷史存在,應當通過实施一項戰略來加以弘揚,即振興澳門海事博物館,擴大其展品規模,恢復現存設施及場所,聯手地方及國外大學設置學科專業,對航海學的分支領域開展全方位的教學與研究等。

希克斯稱(15) ,祇要採取博物館學的新視角,海事博物館就足以同化各種不同觀點。對航海歷史遺產的認識,必然會生成各式各樣的解釋,因此航海館藏就應具備代表各個航海團體特點的參素。貝尼基、德爾卡多、菲力浦珀利提指出(16),在考慮海洋問題時,通常會缺少一系列的參數:空間概念(地理的或物理的),一段連續而完整、有助於參觀者認識歷史發展進程及社會結構之形成的敍事時間,商路與航路,技術條件(即船舶建造、造船廠及造船史等),各類船舶及航運公司所需之人力,與海洋文化遺產相關的物質文化 (即建築模式景觀、風俗及社交方式等),航海中心的都市生活方式,社區的教育及生育,婦女在當地社區成員中的聲音及善行等。以上就是持續保護戰略的主要方面;它們應當忠實反映東南亞海洋社區特質的多樣性。葡國在麻六甲及澳門的歷史,便是描述以上特性交匯融合的永恆遺產。

麻六甲與澳門的戰略意義

具有諷刺意味的是,作為競爭對手的殖民列強企圖霸佔或搶佔葡國業已成功建立起來的亞洲租界的貪婪陰謀,最能體現麻六甲與澳門作為東西方貿易和經濟發展港口的相對價值。荷蘭、英國和法國帝國主義列強,趁着西班牙放棄除菲律賓以外的地盤的當口,圖謀將葡人逐出他們佔據主導地位的貴重商品的海運生意。葡萄牙的既往策略,是奪取對印度果阿和麻六甲等戰略港口的控制權,以打破穆斯林商人對香料貿易的壟斷。“藍水貿易”(Blue Water Trade) —— 即經中東和威尼斯運往歐洲的香料、瓷器、茶葉和絲綢的採購與批發,乃是油水最豐的買賣之一。1512年來到麻六甲的葡萄牙藥劑師、外交家皮萊資 (Tomé Pires) 寫道:“誰是麻六甲的霸主,誰就扼住了威尼斯的咽喉。”儘管祖祖輩輩都在海上討生活的葡人是最早獲得麻六甲控制權的歐洲人,但是其他歐洲人很快便得知,取得該地區的支配權,不僅會給他們帶來做夢也想不到的財富,而且還可以利用商權打壓競爭對手。“荷蘭人和英國人在該地區建立的旨在引發激烈和殘酷競爭的存在,使麻六甲城變得日趨孤立,導致了它的真正窒息。面對最終將超越它、取代它並使它淪為附庸的強大新興敵國,麻六甲再也無法重現其昔日的輝煌了。”(17)

阿方索·阿爾布克爾克是葡國海洋戰略的靈魂人物。(18) 他使曼努埃爾國王 (King D. Manuel) 相信,若想主宰印度洋的貿易,就必須構築一系列控制海峽的城堡,並於印度洋的主要出入口修建據點。(19) 正是這樣的全球戰略構想,使他頂着由高度獨立的貴族成員組成的軍事參謀機構的強烈反對,甚至不惜面對他們的多次反叛和倒帥陰謀,也要改變王室計劃,自作主張地去征服果阿和麻六甲。阿爾布克爾克本人是一個意志堅定、冷酷無情的統帥,其繼任者沒有一個具有類似的建設葡萄牙帝國的品格。(20) 儘管在人手方面捉襟見肘,且與祖國遠隔萬里,阿爾布克爾克仍將印度洋貿易成功地收入囊中。

被推翻的麻六甲蘇丹國並未消失,而是被遷往了麻六甲的門戶柔佛 (Johor)。它很快便壯大起來,並對葡國的佔領構成了直接威脅。柔佛和亞齊 (Aceh) 兩個蘇丹國的關係變得日益密切,並締結了伊斯蘭聯盟,更贏得了超級軍事大國奧斯曼 (Ottoman) 帝國的強有力支持,後者幫助滅掉了維賈亞納加爾 (Vijayanagar) 印度教帝國。他們的下一個目標,便是葡萄牙的貿易和防禦體系。在當地勢力煊赫的亞齊國力日增,1537至1575年間,曾五度圍困麻六甲。1573至1575年間,他們曾三次企圖征服麻六甲,直到馬蒂亞斯·德·阿爾布克爾克 (Matias de Albuquerque)1576年奉命率領一支艦隊趕來,並於1577年1月1日在柔佛附近擊潰亞齊艦隊為止。馬蒂亞斯的艦隊繼續在海峽巡航,設法重新恢復過往葡國船隻的安全。亞齊和葡人之間敵對狀態的部分原因在於,阿方索·阿爾布克爾克對麻六甲的征服,導致了該地勢力強大的古吉拉特 (Gujarati) 人逃至亞齊避難,在那裡建立了與葡人競爭的商貿網絡。

繼1580年西班牙和葡萄牙歸為一統之後,西班牙的頭號敵國荷蘭就被禁止進入葡萄牙和西班牙的港口。作為報復,荷蘭人通過巴達維亞 (Batavia) 的總部與東南亞的統治者達成了排他性協定,並與麻六甲的死敵亞齊和柔佛締結了聯盟。

直到北歐人到來之後,與蘇丹國的盟約才有效地摧毀葡人的存在。(21) 繼多年的壟斷帶來的滾滾財富之後,葡國對麻六甲的控制開始受到削弱,因為從行政中心里斯本維持一支龐大艦隊所需的開支日益上漲。葡國王室決定退出對海路的直接經管,將貿易權作為對服役者的賞賜,或通過簡單的租賃,交與私人打理,以換取預付的固定利潤,來彌補日益虧空的王室府庫。(22) 這必將導致遠洋貿易航行權的擠佔挪用而非僅僅是租賃,以及總督的不可避免的腐敗及濫用淫威。

為了防止競爭對手可能發動的襲擊,確保中國來船通過海峽的航行安全,麻六甲需要一支強大艦隊,巡邏於海峽及周邊地區。由於葡屬印度 (Estado da Índia) 的財政捉襟見肘,導致船隻(特別是大帆船)的數量不足;相反,荷蘭人與英國人手裡卻有着用不完的艦隊。葡國在印度很少有超過三艘船的艦隊。(23) 港口的防禦裝備也很差,且缺乏人手。儘管為了鞏固自己的力量、抵禦外敵入侵,阿爾布克爾克下令於聖保羅山 (St.Paul’s Hill,又稱昇旗山,譯者註) 周圍,築起了一座具有石砌砲臺的中世紀式城樓 —— 愛化摩沙城堡 (A Famosa fortress),但由於許多殖民者不是死於熱帶地方病,便是在築堡期間因惡劣天氣喪生,守備人員嚴重匱乏。經過亞齊的數度圍攻,中世紀式的城樓建築,為具有堅實壁壘的“意大利式”堡壘所取代,但由於麻六甲遠離果阿或澳門,該堡壘耗時良久方得竣工。在日益強大的敵國海軍面前,該定居點受到越來越大的威脅。堡內的資源不足以供養一支用以抵禦侵略者可能實施的長期圍困的艦隊。葡國艦隊各級指揮官的任用失當,加速了葡國在海戰中的敗績。(24) 1640年,在柔佛的支援下,荷蘭人最終實施了他們奪取海峽控制權的戰略,切斷了維繫麻六甲命脈的各條海路。他們對港口發起協同進攻,歷經五個月的圍困,終於拿下並進入該城,發現有七千人死於饑餓、疾病與衝突。許多居民攜帶錢財外逃,人口從原來的兩萬降至僅存二千一百五十人。

荷蘭人統治下的麻六甲,由一家國有公司 —— 荷蘭東印度公司 (Dutch East India Company,簡稱VOC) —— 經營管理,但是由於船舶失事和海盜等原因所造成的基本補給短缺,未能恢復該城往日的繁榮。生活在麻六甲北部的米南加保人(Minankabau people),也不斷製造威脅。到了18世紀80年代,該港口的地位就變得懸了起來,因為英國船長法蘭西斯·萊特爵士 (Sir Francis Light) 在北部的檳榔嶼 (Penang) 建起了一個欣欣向榮的貿易中心。1795年,在拿破倫·波拿巴 (Napoleon Bonaparte) 治下的法國奪取荷蘭之後,流亡的奧蘭治威廉親王 (Prince William of Orange) 便將麻六甲讓給了英國。然而英國人更看重的是,將檳榔嶼打造成中國貿易的主要港口。檳榔嶼總督與麻六甲總督密謀,搗毀麻六甲的定居點,將殖民者遷往檳榔嶼。(25)

麻六甲要塞的聖保羅教堂遺址,是葡國在該地區航海歷史之意義的碩果僅存的永恆證據。然而,雖然缺乏麻六甲作為以東南亞為中心的東西方貿易及商業活動重要通道的其它物質證據,緬懷葡國對麻六甲地區的歷史所做出的不可磨滅的重要貢獻的非物質證據,卻相當充足。

從麻六甲到澳門

然而,在整理葡國的海上聯盟及成就的物質與非物質證據時,一些被相對忽略的資料來源應當引起人們的注意。其中最為突出的,便涉及對中葡兩國在建立第一批東南亞、中國和日本之間的海路方面所取得的共同成就的研究。在這一方面,澳門所發揮的歷史作用與麻六甲截然不同。具有諷刺意味的是,與後者相比,澳門衹對其大部分物質遺產進行了實證研究,而在通過國際認可的媒體管道對航海史研究的非物質證據的宣傳方面,則做得不夠。雖然國際學者能夠接觸到的有關澳門對亞洲航海史所做貢獻的出版物稀缺,但著名歷史學家查理·拉爾夫·博克塞 (Charles Ralph Boxer),儘管他既不懂葡文,也不識中文,卻是一個值得注意的例外。

葡人在澳門取得了與在麻六甲同樣的輝煌。他們成功建立並維持着一個商貿中轉港,將觸角從東南亞一直延伸到中國,然後又遠及日本。與麻六甲不同的是,澳門的建立憑的不是領土征服,而是一份一直延續到20世紀末的協議。葡國的主要競爭對手英國 (而非荷蘭),則是依靠海軍的武力入侵而取得了對澳門的優勢,其目的在於從葡國手中奪取對中國的控制。香港的割讓及新界的租借,導致澳門這個華南沿海重要國際港口一下子淪為附庸。而在此之前,澳門曾成功戰勝荷蘭人的搶佔陰謀(這一點與麻六甲有所區別),這場磨難值得在航海史志中大書特書。雖然這段歷史在各種文獻 (包括博克塞的《葡萄牙紳士在遠東》) 中均有充份的記載,但澳門海事博物館的展品卻未予宣傳。澳門的得勝花園 (Victory Garden),倒是有一座戰勝荷蘭人的紀念碑。從海洋戰略的角度來看,該事件或許意義不大,但它卻證明葡人採取了有效的政策,保護了澳門作為中國與亞洲貿易之令人垂涎的跳板地位。紀念該次非常事件是值得的,因為它導致了對荷蘭人攻打澳門的抵抗。

1622年發生的歷時三天的澳門爭奪戰役,是兩個歐洲國家在中國大陸進行的唯一一次軍事交火。荷蘭人奪取澳門的戰略意圖,是打算將葡人逐出利潤豐厚的澳門—日本貿易,在中國建立自己的商貿基地。

1622年6 月21日, 艦隊司令雷耶斯佐恩(Cornelius Rejersen,又譯賴啫臣,譯者註),率領十三艘荷蘭戰艦,載着一千三百名士兵和一支八百名的登陸部隊,抵達澳門,躊躇滿志地以為,可以一舉突破該城的防禦。葡萄牙守軍實際上受到缺兵少彈的嚴重制約。(26) 然而葡軍官兵、多明我會修士、耶穌會神父及非洲奴隸的果敢反擊,卻打得荷軍倉皇潰退。慌亂之中,荷蘭船隻被迫向深海逃竄,為了防止逃生者傾覆船隻,竟眼睜睜地看着許多人活活淹死,或被葡軍擊斃。(27)

荷蘭人的敗績,對澳門本身作為一個整體的鞏固而言,也是至關重要的。果阿的葡萄牙中央當局,意識到任命不受日本航線兵頭 (Captain-Major) 管轄、專署澳門事務的總督的重要性,將航線兵頭的職權限定於往來於日本的商船隊,取消他在澳門所享有的對被任命的澳門總督[首任者為馬士加路也 (Dom Francisco Mascarenhas)]的一切特權。新任總督成功地與廣東當局達成協議,加強澳門防務,以防荷蘭再度來襲。是役之後,葡國變得更加獨立於大陸中國。

數百年來,如1757-1842年的一口通商 (the Macao Canton Trade System) 期間,澳門的小艦隊一直配合廣東打擊大型海盜船隊,監督番舶乃至整個番商社區,因為彼時的番商,在等候廣州開市期間必須居留澳門。

儘管如此,荷蘭人與英國人仍然在東南亞強化了他們的海洋戰略及商業利益:荷蘭人是通過印尼群島和臺灣的東印度公司完成目標,而英國人則是通過繞開麻六甲,開發檳榔嶼和新加坡達到目的的。麻六甲這一國際港口的地位因而逐步衰落,而澳門作為對華貿易的中轉港則繼續發揮作用。在英國人獲得香港之後,澳門港的重要性便日趨衰敗,葡國的海上擴張也成為歷史。然而葡萄牙的海洋文化遺產,仍然是通過葡語國家 —— 葡國海上擴張時代的遺產 —— 打造中葡商業利益的潛在因素。

葡國的航海遺產 —— 麻六甲與澳門之比較

儘管缺乏葡國在麻六甲的航海成就的實物證據,但是葡人的存在卻因麻六甲海事博物館的落成而得以永存。該博物館的外形是一艘在前往葡國途中於麻六甲沿海沈沒的葡國海船“海之花”號 (Flor de la Mar,英語作 Sea Flower) (28)的複製品。“海之花”號建於1502年,是當時大帆船中的“泰坦尼克”號 (Titanic),比以前行駛的最大的大帆船幾乎大一倍,但却比阿爾布克爾克在遠征途中看到的中國帆船要小。然而“海之花”號在滿載之時,卻經受不住海上風浪的考驗,衹完成過一次印度之行,而且還不是沒有問題。在征服麻六甲之後,阿方索‧阿爾布克爾克將其裝滿獻給國王的寶物,親自押運財寶返回葡國。在駛經麻六甲海峽蘇門答臘 (Sumatra) 東北部的巴塞 (Pasé) 國時,“海之花”號遭遇風暴觸礁,於當夜沈沒。靠着一隻臨時拼湊的筏子,阿爾布克爾克死裡逃生,但是船上的貨物卻無可挽回地損失殆盡了。

“海之花”號的複製工作始於1990年。1994年6月,由時任總理馬哈蒂爾 (Dato Seri Dr Mahathir Mohamad) 剪綵,正式對外開放。該博物館宣傳了從蘇丹國建立到葡國、荷蘭及英國佔領期間麻六甲作為地區及國際商務中心的重要性。館內的展品、文物及文獻,突出了麻六甲

麻六甲的“海之花”複製品

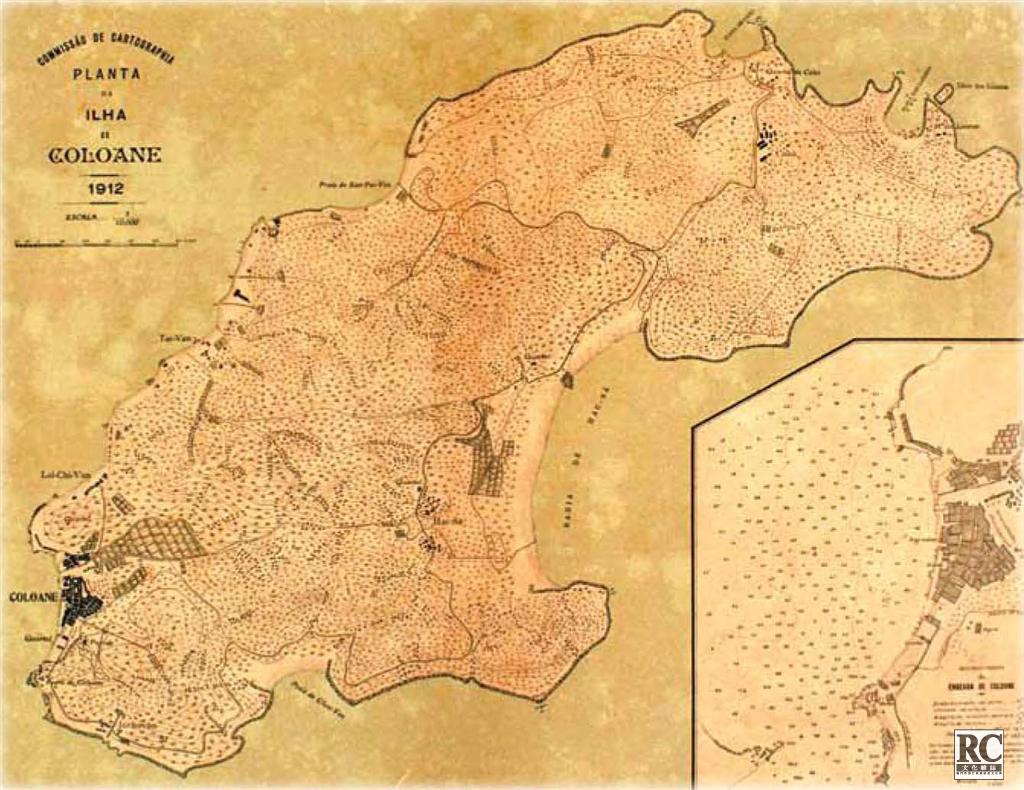

1912年的路環島

港作為東南亞商業中心的黃金時代,展示了從戰略上和政治上控制麻六甲對取得該地區海上優勢的重要意義。從古代到殖民時代的貿易聯繫均有圖解說明,凸顯了麻六甲港在整個地區的商業成就。展品包括當時的各類艦船模型,並配有對它們的功能解說。“海之花”號的上層,為葡萄牙船長室的三維模型。船長受國王和船東之命執行任務,不幸的是,這次他卻未成功。

相比之下,澳門海事博物館是一個為特定目的而建造的設施,其建築未能真正反映葡國或中國的海船建造技術。衹在首層有一艘往來於澳門和日本的通商船 (nau do trato) 模擬模型。頂層的展品則展現了葡國和中國所設計、製作及使用的各種航海設備的專門知識與技能。

雖然澳門是在中國領土上設立的第一個方便東西方貿易的口岸,但是展品卻少有葡國對澳門這一獨一無二的中西方貿易交匯港的發展所做的航海貢獻的紀念品。和許多博物館一樣,圖書檔案藏有大量的、然而不是人人都能接觸到的各類資訊:海事技術、海洋民族學、中葡航海史、發現史、澳門史以及軍艦設計與製造,均典藏甚豐。博物館館長對澳門的漁民群體也做過廣泛的人類學研究,而截止目前,這一方面在麻六甲那邊,卻尚未引起重視。

毫無疑問,葡人靠吃供應充足的鮮魚為生,並演化出了一種綜合麻六甲和澳門特色的獨特菜系,到這兩個飛地的遊客,至今均可品嘗。

相對於葡國控制麻六甲海峽的唯一實物證據 —— 聖保羅教堂遺址 —— 而言,澳門那些為捍衛飛地、支持葡國海洋戰略而建築的砲臺要塞,卻保存得相當完好。大砲臺 (Monte Fortress) 現在包括了澳門博物館;聖地牙哥古堡 (Fortress of São Tiago) 被改為一間精品酒店;望廈山砲臺 (Mong Ha Fort) 原址現為旅遊學院;具有獨特燈塔的東望洋砲臺 (Guia Fortress),仍在為入港船隻導航。其它重要設施及場所,計有曾為外港 (Outer Harbour) 邊界標誌的加思欄兵營 (São Francisco Barracks) 以及具有獨特摩爾建築風格的摩爾兵營 (Quartel dos Mouros)。然而聖地牙哥古堡、望廈山砲臺和加思欄兵營,既未作為保護設施、也未作為反映葡國航海對澳門發展之貢獻的重要物證而被納入聯合國教科文組織的保護名錄。自1999年以來,澳門成為中國文化遺產的一顆明珠,一件文物,代表着五個世紀的中葡友誼、宗教寬容和文化互通。

儘管和外港相比,內港除十六浦 (Ponte 16) 之外,依然大致保持着原有風貌,其它設施是否值得保存,仍待確定。修復內港的各項提案,包括由開發商完全改造該地,以滿足新興的博彩型旅遊而非文化旅遊市場。隨着遊客數量的劇增(2012年達到三千二百萬左右(29)),且政府手中經濟寬裕,澳門理應修建一座規模更大、展品更加廣泛的海事博物館。

荔枝碗造船廠:澳門海洋文化遺產的保存與宣傳

為了說明保存(特別是澳門的)海洋文化遺產的迫切性,我們在下文列出了建築遺產學者所提出的建議。就城市空間的利用及為有志於體驗澳門豐富的歐亞文化聯繫的社區和遊客開發設施的課題,學者們對該港市的資產及特點進行了研究。澳門海洋文化遺產唯一遺存的、可能整片保存的地塊,便是荔枝碗 (Lai Chi Vun) 山麓路環村 (Coloane Village) 附近的路環島 (Coloane Island) ,即準備用於城市開發的澳門舊船廠。

江南大學進行的荔枝碗造船廠改造規劃研究,提供了一個與路環村的歷史連接。

江南大學進行的荔枝碗造船廠改造規劃研究的另一景

在跨學科團隊的學術研究基礎上,對該地塊進行了詳細的態勢分析 (SWOT analysis)。不同部門對活化荔枝碗造船廠區的考慮,明示如下:

– 政府保護傳統工業遺產,傳承造船文化,經濟發展有別於博彩業和房地產業;

– 幫助遊客徹底體驗路環歷史及造船工業;

– 為澳門居民提供休閒娛樂及欣賞自然美景和文化氛圍的場所;

– 與當地社區合作改善生活環境及社區設施。

荔枝碗船廠造船工業的重要遺存必須予以保護,不僅因為它在澳門海洋史上所起的作用,也是為了它的社會及環境價值。最後的報告主要着眼於將荔枝造船廠遺址改造成一個多功能度假區,內含海事博物館、露天公園,有適當商業配套的公共旅遊景點以及弘揚文化產業的良好場所。

為了應對保存和活化這一地區的挑戰,最初的重點以居民和遊客的城市記憶及文化特徵為中心。設計程式遵循局部修補和翻新的原則,即保存主要建築的傳統風格,將原來的造船空間,改為展示與當地歷史文化相關的文物展覽館,並通過翻新完善當地社區設施,宣導健康生活方式,為遊客開闢一個體驗自然和欣賞文化活動的旅遊新景點。

擬議中的設計方案為:

步驟一:保護荔枝碗船廠工業遺產,反映過往造船業的歷史和文化。這個目的可以通過適應性再利用 (adaptive reuse) —— 即通過重組和擴建將其改造為海事博物館 —— 來達到。它有助於在此地區創建一個地標,有助於保存歷史記憶並且強化文化特徵。巨大的內部空間,不僅可以為參觀者和遊客提供資訊展覽,還可以舉辦民間文化活動。

在保存和維修舊船廠建築結構的同時,還須採取其它方法,滿足通風排氣和節能要求。建築物正面前壁,採用普通混凝土加玻璃幕牆,以提供自然日光和最佳海景。

步驟二:有計劃地重建一些頹廢的空置建築,用作文化旅遊設施。一些房間甚至可以出租給當地藝術家和設計師,展示他們的創意作品。

步驟三:沿海岸設計一系列景觀設施,各建築間以步行廊橋連接。拆掉一些路邊空間,用作公共廣場和停車場。

步驟四:完善荔枝碗船廠經船人街 (Rua dos Navegantes) 與路環村的交通節點,在譚公廟 (Tam Kung Miu Temple) 上方的氹仔砲臺 (Taipa Artillery Fort) 與該村的另一端相接。這樣便能為該地拓展出約三万七千平方米的面積,使其重獲新生,除了有利於提昇澳門的遊客承載能力,還可以為博彩型旅遊提供其它選擇。

結 論

本文分三個部分詳細比較了麻六甲與澳門的海洋文化遺產語境,目的在於解決後者的物質與非物質資產及特性的保存問題。我們認為,這些東西代表着澳門這座歷史港市的核心特徵,或許比目前被列為世界文化遺產的設施及場所更為核心,並且維繫着與其它亞洲地區海港城市文化遺產的關係。一個反覆出現的問題,便是對業已失去原有使用價值的場所和紀念物與一直在使用的建築和場所的宣傳差異。這些差異是否不可避免?抑或是由現有立法程序和慣常解釋所造成?(30) 麻六甲倒是設法恢復並保存了它的荷蘭與葡國航海史,但是澳門這個彈丸之地,對其數百年的歷史卻幾乎未作多少展示。

雖然澳門歷史城區名下的設施和場所享有標誌性地位,但是它們並不代表這個歷史港市的中葡社區的航海互惠利益。這些利益是由將澳門這一中國航海事業中的一個不起眼的組成部分打造為東西方貿易中心的合作精神所哺育的。澳門的航海事業規模雖小,但它非但沒有失去意義,反而繼續欣欣向榮,並與中國主要沿海港市保持着同步發展。

已經證明,中國與東南亞的歷史關係,是由推進中葡在該地區的航海、商業、政治利益的戰略所促成的。聯盟的締結與發展,是本着對彼此的成就相互尊重之精神的。這些成就打開了以前為穆斯林商人之專屬特權和遭受威尼斯商人盤剝的海路,使葡國在歐洲擁有了無上的地位。

鄭和及其後繼者的遠航,是中國在該地區實現海上優勢的決定性因素,是被公認為在該地區落實他們的貿易活動所必不可少的,而葡國絕對沒有挑戰這一優勢。澳門則反映了這個歐洲國家與中國之間的歷時最為悠久、同時也是最為忠誠的夥伴關係 —— 五個世紀的合作與互通。

通過活化荔枝碗船廠,將其打造為文化旅遊區,從而使博彩活動多樣化,提昇旅遊承載能力,本研究提供了一個如何將澳門置於航海史圖上的具體建議和線索。

可以想見,作為一個港市,澳門今後將為中國在東南亞及東南亞以外地區擴大商業利益的戰略發揮重大作用。或許更為重要的是,中葡兩國的海洋文化遺產 (如果得以持續的話),將像東望洋燈塔那樣,為與亞太地區航海國家的和平式跨文化接觸指路導航。

【註】

(1) 根據澳門世界文化遺產的遴選標準(iv),2005年被聯合國教科文組織列為世界遺產的澳門歷史城區(世界遺產地位有助於保存和改善現存歷史紀念物),“擁有一系列城市空間和建築群,代表着歷史航線,維繫着古老的中國港口與葡國城市。”

(2) http://www.chengho.org/news/news8.1.php.2003年,國際鄭和學會會長陳達生,在位於原葡萄牙直街 (Rua Direita)、荷蘭廣場 (Dutch Stadhuys) 對面、今麻六甲河岸边,發現了官廠遺址。 現在的鄭和文化館,據認為就坐落在明朝太監六百年前修建的官廠原址。據歷史記載,鄭和在其舉世聞名的七下西洋(東南亞、印度洋、中東和非洲)期間, 至少五次蒞臨麻六甲。1405至1433年間,鄭和率其由七百艘海船組成的威武船隊,七次下西洋。

(3) Geoff Wade, “Ming China and Southeast Asia in the 15th Century: A Reappraisal”. Singapore: Asia Research Institute. National University of Singapore, 2004. http://www.ari.nus.edu.sg/docs/wps/wps04_028.pdf.

(4) John Fernquest, “Crucible of War: Burma and the Ming in the Tai Frontier Zone (1382-1454)”. SOAS Bulletin of Burma Research, vol. 4. no. 2. 2006. Available at : http://www.soas.ac.uk/sbbr/editions/file64417.pdf

(5) 馬丕拉人原屬印度,後皈依伊斯蘭教。隨着斗轉星移,發展成為海上貿易的主宰,支持新興伊斯蘭國家挑戰並推翻印度教或其他強國。

(6) 和古希臘一樣,印尼群島易受神權國家如信奉佛教的室利佛逝帝國 (Srivijaya Empire, 9-12世紀) 之侵害。室利佛逝後為滿者伯夷帝國 (1293-1527) 取代。滿者伯夷又遭內戰削弱,逐漸為信奉伊斯蘭教的阿拉伯人-馬丕拉人的沿海城市網絡替代,後者在政治上得益於大批蒙古人皈依伊斯蘭教。

(7) James Delgado, Khubilai Khan’s Lost Fleet. London:Bodley Head, 2009.

(8) 據估計,穆斯林總人口14世紀為四百萬。(http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_during_the_Yuan_Dynast)蒙元都城大都 (北京) 的設計者,是穆斯林建築師也黑迭兒丁 (Amir al Din)。他在建造中國首都之時,遵循了儒家周禮的理念。

(9) 1287年,蒙元穆斯林水軍元帥烏馬兒 (Omar,越南文獻稱其為 O Ma Nhi),率領戰船五百艘,第三次攻打越南。

(10) 明朝逐漸削弱了回回的影響,清政府則多次鎮壓回回叛亂,並將他們視為應予控制的少數民族,以保持中國的文化和傳統。儘管許多回回首領支持大明義軍反抗蒙元,但是穆斯林的勢力,在明朝已是日落西山,並為儒釋價值觀所取代。

(11) 中國方志記載,1414年,麻六甲首任統治者的兒子,曾親赴大明朝廷報喪。

(12) Johannes Widodo, “A Celebration of Diversity. Zheng He and the Origin of Pre-colonial Coastal Urban Patternsin Southeast Asia”. In Admiral Zheng He & Southeast Asia, edited by Leo Suryadinata, International Zheng He Society, Institute of Southeast Asian. Singapore:International Zheng He Society, Institute of Southeast Asian Studies, 2005.

(13) 金國平、吳志良:《澳門歷史探源》,2007年。

(14) Tien-Tsê Chang 乃“張天澤”粵語讀音的英語拼寫。其著作1934年初版。

(15) D. R. Hicks, “What is a maritime museum?”. Museum Management and Curatorship, vol. 19, no. 2, 2001,pp. 159-174. http://www.journeymalaysia.com/MHIS_malacca2.htm

(16) E. Beneki, J. P. Delgado, A. Filippoupoliti, “Memory in the maritime museum: objects, narratives, identities”.International Journal of Heritage Studies, vol. 18,no. 4, 2012, p. 347.

(17) Paulo Jorge de Sousa Pinto, The Portuguese and the Straits of Melaka, 1575-1619: Power, Trade and Diplomacy. Singapore: NUS Press, 2012.

(18) 在15世紀初的數十年間,葡國通過征服,與海上亞洲的許多地方政權締結了聯盟,建立了重要基地,形成了被稱之為“葡屬印度”的航海實體,即“一個由經濟、政治、軍事結構組成的,旨在控制和開發貿易路線和商業的多極網絡”(平托,2012)。其中最為重要的海路之一,便是麻六甲海峽,因此,葡國迫切希望取得對該城的控制權,將其開發為港口,以吸引商團。

(19) 麻六甲是地處印度洋東入口的主要港口,也是印度、中國和印尼貿易的十字路口。葡人深知,麻六甲是一個繁華的中轉港,而且更為重要的是,它可以通往中國。

(20) L.Booker, “Afonso Albuquerque: Lion of the Seas”.Algarve History Association. 2012. algarvedailynews.com.

(21) 從16世紀70年代起,葡人就逐漸失去了對東部群島 (the Eastern Archipelago)、班達 (Banda)、摩鹿加群島 (the Moluccas),甚至巽他 (Sunda) 的海路及商業交通的控制,因為荷蘭人在強大海軍的支持下,打通了巽他海峽(Sunda Straits)航線。與此同時,英國人和荷蘭人勾結,與葡人的競爭對手[特別是亞齊,還有柔佛和萬丹 (Banten)] 結了盟。為了獲得對貿易路線及商業交通的支配權,荷蘭人採取了侵略性的海軍政策,而葡人卻無力應對挑戰。

(22) Paulo Jorge de Sousa Pinto, The Portuguese and the Straits of Melaka, 1575-1619: Power, Trade and Diplomacy. Singapore: NUS Press, 2012.

(23)17世紀初,國王與里斯本的造船廠簽訂合同,每年為安德雷·費爾塔多·德·門東薩(André Furtado de Mendonça) 的艦隊建造三艘戰船,但到了1604年,整個進度業已落後於計劃 (平托,2012 : 47)。貨運大帆船雖然適於公海航行,但因其速度慢、易受攻擊,不宜在詭譎的海峽及沙洲間擔任防禦任務。從軍事角度來看,當這些船遭遇北歐艦船時,其裝備差、準備不足的弱點,便暴露無遺。通過部署排槳船(galliot),葡人採取防禦姿態,但由於砲火不足,應付衝突的能力有限。然而,令局勢更加雪上加霜的是,船舶航行規則規定,大帆船不得出海,除非總督令其隨艦隊護航的船隊同行。繼荷蘭人俘獲一艘派往中國的大型帆船之後,葡人在南方便不再使用大噸位船隻,排槳船 (葡語作 patacho) 因而成為防禦首選。荷蘭人採取的對策,是發展自己的小型船艦,因此排槳船的航行,也不能做到萬無一失。麻六甲成了一個燙手山芋,葡人因而選擇了更安全、更捷近的巴西和非洲港口。

(24) 老楞佐·德·布里托 (Lourenço de Brito) 特別反對葡人謀求萬丹蘇丹國的支持,並謝絕了荷蘭人與英國人的示好。更為糟糕的是,葡印總督唐·馬丁·阿方索·德·卡斯特羅 (Dom Martin Afonso de Castro) 統帥的艦隊之慘敗,是為空前大敗,而那支艦隊是葡國有史以來在亞洲準備的最大艦隊(平托,2012 : 109)。造成慘敗有諸多因素,包括總督缺乏統兵經驗,總督與麻六甲甲必丹之間的明爭暗鬥,以及一系列的低級錯誤等,就使得原本可以輕鬆取勝的戰鬥,淪為一場慘痛的災難 (平托,2012 : 111)。

(25) 儘管沒有得到位於加爾各答 (Calcutta) 的英國東印度公司 (British East India Company) 當局的首肯,心地邪惡的法誇爾 (Farquhar) 依然決定徹底消除葡國和荷蘭城堡的痕跡。當他發現不可能拆除厚為4.5米、高達18米的城牆之後,便親自監督了其炸燬過程。據當時的學者阿布杜拉‧本阿卜杜勒‧卡迪爾 (Abdullah bin Adbul Kadir) 描述道:“於是他點燃了導火索,隨即拍馬跑開。大約十分鐘後,炸藥爆炸,聲若巨雷,城堡的碎片,有的恍若大象,更有的巨若房屋,飛向天空,泄入大海。”

(26) 在戰役的頭天夜裡,澳門守軍指揮官賈羅布 (Lopo Sarmento de Carvalho) 對陣地進行了加固,並動員手下士兵戰至最後一兵一卒。戰鬥剛一打響,率部攻擊的賴啫臣便腹部受傷,旋即命令漢斯·盧芬上校 (Captain Hans Ruffijn) 代其指揮。盧芬成功地壓制了伏在戰壕裡的由卡瓦林諾 (António Rodrigues Cavalinho) 指揮的一百五十名葡國火槍兵的火力,攻入城內,卻發現自己處在大砲臺的猛烈砲火射程之內。耶穌會的羅神父 (Padre Jerónimo Rho),在砲臺上發出一砲,命中荷軍陣中的火藥車,致使荷軍大亂,死傷慘重。荷軍於是改變策略,企圖攻佔東望洋山 (Guia Hill),卻遭到三十名土生葡人和非洲黑奴的阻擊瓦解。這些守衛者兇猛頑強,有效地利用了地形地物,迫使荷軍放棄攻山意圖。聖地牙哥城堡的五十名駐軍,在其他葡國守衛者支援下,對荷軍實施了反擊。

(27) 荷蘭東印度公司總督簡·皮特斯佐恩· 科恩 (Jan Pieterszoon Coen),大張旗鼓地將葡方的勝利,歸功於非洲黑奴的參戰。是役之後,許多黑奴獲得自由。中國官員將荷蘭人的首級帶回廣州,以示葡人保衛中國疆土的劬勞。他們顯然也報告了非洲黑奴的英勇事蹟,聽得海道副使 (Provincial Admiral) 頻頻點頭,當即賞賜黑奴大米二百擔,以示嘉勉。

(28) 有時也作 Frol de la Mar。

(29) http://www.macaubusiness.com/news/macau-to-reach-upto-32-million-visitors-in-2012/15121/.

(30) G. Chitty, and D. Baker, (eds.). Managing Historic Sites and Buildings: Balancing Presentation and Preservation.Florence, KY: Routledge, 1999.

【參考書目】

阿布杜拉·本阿卜杜勒·卡迪爾,門希 (Abdullah Bin Abdul Kadir, Munshi, 1986):《阿卜杜拉自傳》(The Hikayat Abdullah: The Autobiography of Abdullah Bin Abdul Kadir, 1797-1854),希爾 (A. H. Hill) 譯,吉隆坡:牛津大學出版社。

貝尼基 (Beneki, E.)、德爾卡多 (Delgado, J. P.)、菲力浦珀利提 (Filippoupoliti, A., 2012) :〈海事博物館的記憶:實物、說明及特徵〉(Memory in the maritime museum:objects, narratives, identities),見《國際遺產研究雜誌》(International Journal of Heritage Studies),第18卷,第4期,347-351頁。

布克 (Booker, L., 2012):〈阿方索·德·阿爾布克爾克:海上雄獅〉(Afonso Albuquerque: Lion of the Seas),見阿爾加威歷史協會,algarvedailynews.com。

博克塞( Boxer, C.H., 1948) , 《葡萄牙紳士在遠東》(Fidalgos in the Far East, 1550-1770. Fact and Fancy in the History of Macao),海牙:馬丁努斯·奈霍夫(Martinus Nijhoff) 出版社。

張天澤 (Chang, Tien-Tsê, 1997),O Comércio Sino-Português entre 1524 e 1644. Uma Síntese de Fontes Portuguesase Chinesas, Pedro Catalão 譯,澳門:東方葡萄牙學會(Instituto Português do Oriente)。

Chen Ye, (2010),〈航海博物館起航〉,見《上海日報》,2010年7月7日。

奇蒂(Chitty,G.)、貝克(Baker,D.編,1999):《歷史古跡與建築的管理:展覽與保存的平衡》(Managing Historic Sites and Buildings: Balancing Presentation and Preservation),KY,弗洛倫斯 (Florence, KY):勞特里奇 (Routledge) 出版社。

科斯塔 (Costa, João Paulo Oliveira)、羅德里格斯 (Rodrigues,Vítor Luís Gaspar, 2012),《麻六甲的征服》(Conquista de Malaca),第2卷,〈阿方索·德·阿爾布克爾克的艦隊〉(Campanhas de Afonso de Albuquerque),里斯本:歷史論壇 (Tribuna da História)。

德爾卡多,詹姆斯 (Delgado, James, 2009),《忽必烈汗的覆沒艦隊》(Khubilai Khan’s Lost Fleet),倫敦:鮑利海 (Bodley Head) 出版公司。

弗恩奎斯特,喬恩 (Fernquest, John, 2006):〈戰爭的熔爐:泰國邊境地區的緬甸和大明王朝〉(Crucible of War: Burma and the Ming in the Tai Frontier Zone,1382-1454),見《東方與非洲研究學院緬甸研究集刊》(SOAS Bulletin of Burma Research),第4卷,第2期,敬請登錄 http://www.soas.ac.uk/sbbr/editions/file64417.pdf。

希克斯 (Hicks, D.R. 2001):〈甚麼是航海博物館?〉,見《博物館管理與館長職能》(Museum Management and Curatorship),第19卷,第2期,頁159-174。http://www.journeymalaysia.com/MHIS_malacca2.htmLin Bin (編,2005),《鄭和下西洋》,北京:五洲傳播出版社。

馬斯丁(Marstine,J.,2005)《新博物館理論與實踐引論》(New Museum Theory and Practice: An Introduction),牛津:威利-布萊克威爾 (Wiley-Blackwell) 出版公司。

平托 (Pinto, Paulo Jorge de Sousa, 2012),《葡萄牙人與麻六甲海峽:權力、貿易與外交,1575-1619》(The Portuguese and the Straits of Melaka,1575-1619: Power,Trade and Diplomac),新加坡:新加坡國立大學出版社 (NUS Press)。

韋德 (Wade, Geoff, 2004):〈15世紀的中國明朝與東南亞:重新評價〉,新加坡:新加坡國立大學亞洲研究所。http://www.ari.nus.edu.sg/docs/wps/wps04_028.pdf.

維多多(Widodo,Johannes,2005):〈弘揚多元化:鄭和與殖民統治前期東南亞沿海城市模式的起源〉(A Celebration of Diversity. Zheng He and the Origin of Pre-colonial Coastal Urban Patterns in Southeast Asia),見廖建裕 (Leo Suryadinata) 編:《鄭和將軍與東南亞》,新加坡:國際鄭和學會 (International Zheng He Society)、東南亞研究所 (Institute of Southeast Asian Studies)。

郭頤頓譯

* 樊飛豪,日本東京工業大學博士,(澳門)聖若瑟大學客席教授。

* * 伊恩·卓別林,澳大利亞弗林德斯大學文化旅遊學博士,目前在澳門大學社會科學及人文學院講學。

* * * 吳堯,(南京)東南大學建築學院博士,(無錫)江南大學設計學院副教授。

* * * * 朱蓉,東南大學建築學博士,江南大學設計學院副教授、院長助理。

* * * * * 沈世平,澳門大學葡語系學生。