在筆者所能涉獵的各種史書中,費爾瑙·門德斯·平托的著作不僅是歐洲人與亞洲的接觸點,而且是對想象的探究與對期望的驗證的交滙點。想象並非來自英國人的約翰·德曼特維爾1360年撰寫的著作,並非法國的聖·路易斯派往蒙古首都庫倫(現鳥蘭巴托)的特使威廉·馮·魯布拉克的《旅行日誌》以及皮亞恩·德卡皮諾和一羣中世紀涉足遠東的僧侶返回後所做的叙述。這些詳盡的叙述無疑在充滿中世紀歐洲希望和夙願的馬可·波羅的著作中達到了頂點。相反,這種想象把眞實的混沌迷離的作爲參考,介紹或反映這種想象是《遊記》的主題,核心和動機。

作爲專題探討,本文的目的在於盡力確定在以費爾瑙·門德斯·平托爲典型的16世紀作家如饑似渴和純眞樸實的眼中東方城市出現的模式。

我們旣無興趣,亦無意仿照若當·德費雷拉等人的做法,正面地爲眞實情劃定界線,也不會逐一查淸地名,或者表明費爾瑙·門德斯·平托是否到過那些地方是不可知的,以及說明在他過世後三十一年出版的著作是否有明顯易辯的竄改痕迹相反我們矢志不渝的原則是用全部的創造力,虛構和隨意想象來對待這部作品,視其爲內涵豐富,難以劃類的文學作品。作爲文學作品,她的主題是漫游,它的問世首先展示了人所促動的實質性變革,人是變革的主導、動力和對象。在此格局中,我相信可以得出這種結論,作爲典型的敘述,作品是農村人成爲城市人的變革。槪而言之,漫游旨在尋找城市,最終的目的是找到城市,並給它下定義。城市在這裏不是空想,而是實實在在的城市,儘管我相信這裏的城市相當於劉易斯·芒福德所說的大都市的神話”。(見《歷史上的城市》,巴西利亞大學出版。)

確實,細談費爾瑙·門德斯·平托錯綜複雜,無窮無盡的旅程所得出的印象是從旅行叙述中包含的都市類型學的角度看,祇有城市才有幸得到作者的描繪,才値得觀察家注目和旅行家一遊。在他看來,叢林、腹地、城堡、荒郊、鄉村均不過是到達首要目的地--城市,進而抵達北京所代表和體現的大都市的路碑和經留地。(第89章)“我們繼續沿河朝上游進發,最初兩天,未發現任何鄉鎭和城市,亦無値得一提的建築。映入眼帘的盡是星羅棋布的村莊和沿河而建的二、三百戶人家的聚居地,從其樸素的外觀和房屋的簡陋看,好像是因勞作之便漁民或貧苦人家的聚居地。除此之外,極目遠眺,視力所及的遠處是古松、栗子、柑桔樹林和種植小麥、水稻、玉米、小米、大麥、靑稞、蔬菜、亞麻和棉花的農田……”。然而,費爾瑙繼續前行,脚下的目標始終是城市。在令人眼花繚亂的旅途中,展現在他眼前的是一望無垠的原野,無論有無人煙,都是城市以外的荒郊。費爾瑙沒有在那裏駐足,除非也祇有迫不得已時,才會停留。

倘若從某種意義上提前得出結論,我們幾乎可以說,神奇迷人的東方城市在《遊記》中旣是一種象徵,同時也是崇拜的偶像,相當於一種形象,或者更恰如其份地講是一種想象,一種通過驗證的經歷使期望成爲一種參考物的想象。

面對來自天涯海角的外國人,東方“對其地處遙遠的國度和民族聞所未聞,旣無文字記載的資料,且找不到懂其語言的人。”東方祇能茫然空泛地塑造其形象,這一形象祇能靠推理才能捕捉到。東方祇能瞭解歐洲人想讓她知道的事物,自己沒有驗證的手段。所以,這種瞭解是有限的,局限於提供情况者的利益和策略,策略是其自衞和實現目標的手段。下面僅是不勝枚擧的例子之一(第四章):“(在封保鎭)我們及恩里克·巴博查和四十個葡萄牙人一道來到公主的住地地……。他們命令我們坐在席上,向我們提出了一些新奇的問題: 葡萄牙國王在印度的權力是否很大,有多少城堡,位於什麼地方以及其他許多類似問題”,“他們對我們的回答甚爲滿意”。

相反歐洲人可以具體地塑造亞洲的形象。從中找到了類推思維這一獨特的方法,旣能確定類同,又可辯别差異。在《遊記》中,主人公使用的是類推思維。類推被作爲直接接近眞實的方法。毫無疑問,無論從誇張的效果,還是從狂想變形的效果來看,這種接近可以變態的方式出現。

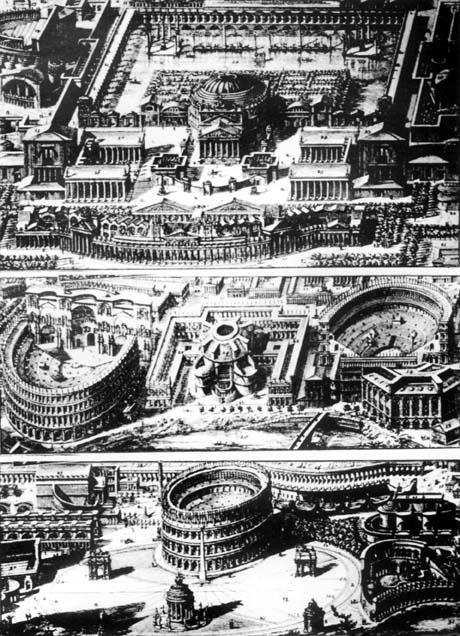

巨城神話在比拉內西域建構思中的表現:《第二瑪西約城》圖局部(轉載自《幻想的風景》一書,作者米蘭達·哈維,學術出版社倫敦版)。

巨城神話在比拉內西域建構思中的表現:《第二瑪西約城》圖局部(轉載自《幻想的風景》一書,作者米蘭達·哈維,學術出版社倫敦版)。

《第二瑪西約城》圖局部: 《重建的先賢祠和諸劇院》。

《第二瑪西約城》圖局部: 《重建的先賢祠和諸劇院》。

事實上,我認爲無論以何種形式出現,類推思維不但充溢於《遊記》的叙述,而且見諸描繪的段落。在《遊記》的每個段落中;我們都能看到以類推爲基礎的對應遊戲:

一、語言學: 表現在“這是什麼意思”“在我們的語言裏這是什麼意思”等這類句子中。

二、經濟價値: 幾乎總是指出貨幣的兌換値,即與克魯扎多(葡舊時的貨幣)的比値。

三、職位和等級: “知府相當於我們的省督”,“捕快即我們的劊子手或密探”。

四、機構: “有一座這類監獄,同時就有一間類似救濟窮人的慈善院和其代理人。”

五、社會狀况: 宴會、典禮、小短劇、滑稽劇,節日晚會等。

六、宗敎儀式和機構: 地獄、魔鬼、敎堂等。

七、美學、倫理學和文化的價値。

八、規模、幅員和空間: 城市的觀念和外觀自然貫穿之中。

“吉爾伯特說過,文藝復興時期,人們從一個羣體的各個成員之間的關係出發,與另一羣體相比較,如兩種關係的規律相類似,人們便要研究類推了。”所以,歐洲人在提及北京時,無疑是基於類推的手法,通過費爾瑙·門德斯·平托的叙述和觀察來設想,看待和描繪城市,並根據期望中的形象(自己確定的外觀)這種畸形的模式: “與世界上所有堪稱都市的城市相比,北京城無論從其規模、秩序、富足和財富上,還是從其他可以稱道和値得注意的方面,作爲大都市都是當之無愧的”。

</figcaption></figure>

<p>

在分析第75章這段時,我們切實看到,對費爾瑙·門德斯·平托而言,在從外觀上確定城市的諸因素中,某種程度上表現得最爲變幻不定的是城市的規模。從而他旣可叙述諸如北京、南京這樣的大城市,也可談論巴庾·納門(音譯)這類子城市。但是規模並非是確定大城市並進而將之其其他人口聚集地相區别的首要根據。人口聚集地的等級順序是: 城市、鄉鎭、村莊、要塞、城堡。(第91章)他認爲,除了規模宏大外,城市是一級政權的所在地。在途經距大都市(北京)很遠的埃昂(音譯)島時,他曾從一位東方人的口中聽到下面一句忠告,使他產生了一種日益强烈的期望(第45章):“對這個小地方你們便如此大驚小怪,待看到天子和朝廷所在的北京城時,又該如何呢? ”政權所在地自然是衆多顯貴雲集的條件。事實上人的顯赫與建築的宏偉結爲一體,這是城市外觀的又一組成因素。這樣在第29章中抵達巴庚、納門時,他强調了這種顯赫氣勢: “兩城外觀並不高大宏偉,却非常華貴”。第97章在到達伊吉勞時,他說: “這是一個富庶豐饒的大城市,騎馬和徒步的貴族比比皆是。” 華貴和莊嚴: “平坦寬闊的街道,條條通向日落而閉的拱形城門,淸甜的水井遍佈全城”。(第88章)作爲政權所在地和雄偉華貴的住宅聚集處,城市同樣也是一個政治、經濟、行政和宗敎機構相互交織的複雜機體,形成了複雜易變的架構。這個複雜的機體旣全面發揮人的潛力,同時又是剩餘財富的儲備之地。人們居住在城市並非如前所述僅僅爲了勞作的方便,相反是因爲城市是剩餘財富的儲存地,其富庶體現在紀念碑和建築物的宏偉和住宅的豪華上。城市同樣也是不同種族的居民共處之地,因而出現“各地人流湧至物品充足的集市”這種都市性塲面。勞作不僅僅限於家庭或個人的生存活動,而是達到了工業化的規模,向大規模有組織的商業發展: “南京城有一萬架綢緞織機。”第90章還提到: “辛力崗城和以北5累括(葡古代長度單位,1累括約等於5公里)以外的另一城市生產了中國的這個王國的大部份絲綢。據悉,綢緞織機達一萬三千多台,歲入30萬両白銀。” 因此,這種剩餘財富的積累是豪華排塲的起因。正因爲如此,城市的城樓高達5至6層,樓頂金絲鑲嵌,樓內收藏兵器、珍珠寶石手飾、緞面家俱、價値連城的器皿,無法計數的精緻瓷器和寶石。

</p>

<img src=)

用羅盤繪製一座城市的地圖(原木刻地圖出自十五世紀中葉最偉大的人文主義建築師萊奧·巴蒂斯塔·阿爾維蒂之手)。

但是,除了費爾瑙談及北京時所羅列的規模、秩序、富裕和財富這些確定城市內觀的因素外,城牆是一個完全確定的因素,從根本上標誌着城市作爲社會文化單位的存在。城牆的存在保障了城內牢不可破,並作爲與城外的界線,將之與城外截然分開。我們認爲,他對南京的描述,祇不過是對他稱之爲大都市的北京描繪的序言。費爾瑙·門德斯·平托在强調了南京的情况後,估測“城牆的長度爲8累括,城內一色的一、二層體面的住宅,各式各樣的琉璃瓦屋頂,放眼望去,顯得莊重威嚴。” 至於城牆,他指出: “城市四面矗立着堅固城牆,城牆共有一百三十個城門供人出入,每個城門外的城河上都建有橋。” 城市從而是一個封閉的空間,進而言之,是一個城防牢固的空間。因此: “每個城門都有一名手持雙矛的衞兵把守,盤查一切過往的行人。” “十二座幾乎與現代模式類同的石砌城堡,上面建有高高聳立的箭樓。”

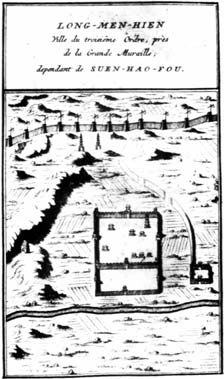

蘇州城牆、寺廟、寶塔和樓宇(原畫爲CI. B. 杜哈爾德書中的插圖)。

對城牆和城樓的描繪千篇一律,城牆本身就確定了城市。城市的規模、財富的多寡可各不相同,有大有小、有“好”(富足)有“次”,但凡城市均有城牆環繞。城牆是城內與城外的根本分界。在某些城市,城牆把城市與混亂無序、渺無人迹的叢林隔開。下面一段是對明都(音譯)城的描寫: “距城半累括之處有一鹹水湖(第96章),鹹水不能飲用,所以是沒有人煙的因素。城牆是確定城市和區别無界線標誌的村莊的第一因素。城市也有别於鄉鎭。根據費爾瑙·門德斯·平托確定的等級,鄉鎭雖有圍牆,却無城堡和城防。讓我們聽聽第90章中的一段: “走過約十或十一累括的荒郊,我們來到雲貴凌(音譯)鎭,四周是磚砌的圍牆,旣無城堡,又無城樓。”

封閉的空間自然意味着組織有序的空間與雜亂無章的外部存在着界線。防禦性的城堡意味着伺機進犯和騷擾城市的外部力量和城內保障生存和穩定的力量之間的經常對峙。對峙和潛在的唇槍舌戰顯然源於埃利亞德把聖地、祠廟和宮殿當作世界的中心所强調的聖經注釋學。請允許我引述他的話: “聖地周圍牆環繞,圍牆是敎堂共有的古老建築。”他還指出: “城市的城牆也是如此,在演變爲軍事工事之前,是一種神奇的防禦。因爲在城牆外,是一個混沌的世界,旣有守護神,也有惡魔……而在組織有秩序的城內,則存在一個中心。”

在費爾瑙漫長的尋覓城市的旅途中,所見到的城市都是這樣的封閉空間的模式。讓我們再看若干例子: “旅途的第四天,我們來到了面積比廣州大兩倍的包家塞城,四周是堅固的城牆,城樓和城堡幾乎與當代的相同無異” (第89章) “翌日我們從該城出發,來到另一名叫辛漓加的城市,該城氣勢雄偉華貴,城內建築精美,四周城牆矗立,城河環繞。城牆兩端,建有外觀堅固完美的城樓,幾乎與現代建築一樣。城門外設有吊橋。”(第90章)但是,一如所見,空間並不是密不透風的,這點甚爲重要。相反,我們已看到,城市儘管是封閉的並有城牆環繞,牢不可破但財富,商業,國際性和工業要求城市是透氣的,允許不構成威脅相反有助於城市多樣化的異邦外人涉足。例如,倘若南京有一百三十個帶吊橋的城門,其他城市同樣也有城門,不過,出入受到嚴密的監視。正如前述,北京作爲城市的楷模,是《遊記》全書逐漸形成並達到頂點的想象的結晶,它不僅有城牆,還有更多的東西。“它是由兩層堅固城牆封閉的城市,三百六十個城門,每座城門上都建有兩座石砌的高大箭樓和吊橋。” 作爲楷模,誇張的對象,象徵和崇拜的偶像,北京以其規模宏大和秩序井然和豐腴富足使對異國模式頗爲好奇的初來乍到的觀察家嘆爲觀止,興奮異常,下面這爲描述北京的序言値得一讀: ““我曾允諾對北京作進一步補充介紹,它是如此之大,可資介紹的東西是如此之多,使我幾乎對所作的允諾後悔不迭,因爲,的確不知從何談起如不能想象她就是羅馬、君士坦丁堡、威尼斯、巴黎、倫敦、塞維利亞、里斯本的話,歐洲的任何重要城市無論多麼著名,人口如何衆多都不能與之同日而語。歐洲之外,亦不能想象她就是埃及的開羅,波斯的達烏里斯,坎貝灣的阿馬達巴特,孟加拉灣的古羅,暹羅灣的吉佩爾和日本的名古屋。我冒味地斷言,這些雖係大王國的都市均無法與大北京的細尾末節相提並論,惶論北京的宏偉壯觀之處了。比如,北京雄偉的建築,用之不盡的財富,不可勝數的財寶以及她富繞豐腴……她的居民的行爲擧止,司法的完備、秩序的井然和朝廷的歌舞昇平。(第107章)。

我們認爲這是眞正的形象,用列易斯·芒福德的話講就是“都市的神話”,也許是城市發展的最終階段,代表着人口集中時其潛力在各個方面的過度活動,並爲大都市的模式創立了樣板。

在我們看來,這就是費爾瑙·門德斯·平托的追求和探索目的。我們同樣認爲意味深長的是在這部以願望和求知兩部份構成的經歷和想象的歷史文獻中,北京城引人注目地在歷險性叙述中佔據了中心的位置。直到北京,期望到了頂點,自北京始,期望逐漸下降,最終不是在城市,而是在阿爾瑪達鎭消滅,阿爾瑪達是未盡的探索的最後終點。

(勞友譯)

長蛇陣圖。

(原畫爲J. B. 杜哈爾德書中插圖)

* 新里斯本大學社會人文系助敎。