確定利瑪竇等人在肇慶建造的僊花寺遺址的較準確位置,具有重要的現實意義和學術價值。通過創造性地運用“文化整體”研究方法,可以還原歷史上動態生成僊花寺建築實踐網絡,找到明代儒家之“左尊右卑”的禮法和風水術這兩個始終支配着僊花寺建造過程的不變規則。由儒家禮法和風水術分別演繹推理得到相同結論:僊花寺原址位於崇禧塔西邊的王泮生祠之西邊或西南邊附近。這為“現存的番鬼屋就是利瑪竇僊花寺”的觀點提供了佐證。

導言:問題、目標、方法

利瑪竇有“溝通中西文化第一人”的美譽。他於1583年到達肇慶,與羅明堅等來華耶穌會士建立了一座具有豐富象徵意義的住所 —— 僊花寺。(1) 人們祇知道利瑪竇僊花寺遺址就在肇慶端州區崇禧塔附近,但它在崇禧塔附近的確切位置仍然未能得到確定。僊花寺遺址的確切位置到底在哪裡?我們應以甚麼方法和手段來確定其確切位置?這些成為當代中西文化交流史研究領域和利瑪竇研究領域普遍關注的問題。社會各界,包括學術界已有不同的觀點,彼此爭論不休,但皆未能給出普遍令人信服的答案。利瑪竇與肇慶市乃至我國的歷史文化及現實利益有着不可分割的關聯性,使得關於僊花寺遺址位置的學術研究既具有一定的理論意義,也具有重要的現實意義。

早在1985年,李護暖先生就曾在肇慶《端州報》上發表〈僊花寺遺址初考〉一文。該文根據《利瑪竇中國劄記》記載的事件(兩廣總督劉繼文強佔僊花寺並改建為劉本人生祠),斷定僊花寺遺址非常接近劉公生祠原址。該文認為,宣統《高要縣誌》有“劉公祠在崇禧塔東”的明確記載;另外,1971年在崇禧塔東、現無線電廠內考古發現的〈兩粵督撫司馬中丞劉公祠記〉碑,記載該祠建於萬曆十九年(1591)。據以上歷史記載和文物考古成果,李護暖先生推斷,崇禧塔東、原肇慶無線電廠內劉公生祠遺址的小範圍內就是僊花寺遺址所在。(2)

1998年,肇慶市文物管理委員會在崇禧塔東面建立名為“仙花寺遺址”的紀念碑,並刻有一段介紹性文字。2006年,肇慶市文物管理委員會重新建碑,更名為“利瑪竇仙花寺遺址”,碑文介紹內容也有所修改。但兩次碑文都記載和認可“仙花寺被改建為劉公生祠”這一觀點。

近些年來,不斷有國內外學者對此提出質疑。早在2006年,意大利那不勒斯 Parthenope

[圖1] 肇慶崇禧塔 (引自《文化雜誌》第66期,頁99)

大學的朗西斯科· 馬格里奧庫勒 (Francesco Maglioccola) 教授經過研究意大利現存的大量一手文獻資料和重履利瑪竇生前的足跡,並對崇禧塔及其附近周邊地區進行現場調研之後,曾經口頭上先後向筆者和肇慶市博物館明確表示過這個觀點:利瑪竇僊花寺位於崇禧塔 [圖1] 西側,就是現在的崇禧塔景區辦公室所在的二層建築,而不是現在的官方立碑處 (崇禧塔東側)。(3) 2012年,劉明強先生提出,僊花寺不但不與劉公生祠在同一地點,而且至今還完整保留下來了 —— 崇禧塔西側本地居民稱之為“番鬼屋”的二層建築(2007年修葺之後至今充當崇禧塔景區辦公室)就是利瑪竇的僊花寺。(4) 2013年,宋黎明先生基於意大利文本和中文文本資料考證,亦著文質疑僊花寺與劉公生祠在同一地點的說法。(5)

至此,學界主要形成了兩種有代表性的對立觀點:一是認為僊花寺在崇禧塔的東邊不遠處;一是認為僊花寺在崇禧塔的西邊不遠處。學界的其它相關討論基本不超出這兩種觀點,而且研究方法也是與李護暖、劉明強、宋黎明等人的研究方法大同小異:尋找足夠的、可靠的史料,歸納之以證實自己的觀點。 這種歸納經驗材料 (史料還原) 以證明觀點的研究思路面臨的最大困難在於無法形成充分論證。這不是因為缺乏直接的、所謂的“判決性”史料來證實僊花寺遺址的位置問題。即使有所謂的“判決性”史料,仍然可能面臨同一史料被多元解讀,甚至同一史料可能同時被用來建構和解構同一觀點的局面。

本研究試圖避免前述研究方法的局限性,運用科技史研究領域普遍採用的“文化整體”方法,還原當時建築僊花寺的文化整體情境,發現其中可靠的、不變的要素,然後以這些不變要素為邏輯前提,演繹推理出可靠的結論,從而盡可能準確地確定僊花寺遺址的具體位置。

“文化整體”(Cultural Manifolds) 是當代著名科學史家、美國賓夕法尼亞大學教授席文 (Nathan Sivin) 創立的研究方法,現在被國際科技史界廣泛採用。根據席文論述,“文化整體”是指研究過程中將涉及到的宇宙觀、社會、制度、個人以及特定歷史場合的各個方面組合起來成為一個相互作用的關係整體,同時也指研究者應該盡可能地擴展研究視野,考察和研究各個方面及其關係整體的分析方法。(6)本文將這一整體分析方法與學界的另一種整體分析方法“生成整體論”(特別是複雜網絡分析)結合起來運用,在“構成整體論”基礎上補充“生成整體論”的內涵,但仍然概而言之為“文化整體”方法。(7)

根據前述分析,本文將“確定僊花寺遺址位置”的問題或目標細分為四個層次遞進的小問題或小目標:一、僊花寺位於崇禧塔的東邊還是西邊?二、僊花寺位於崇禧塔東邊或西邊的具體甚麼位置?三、僊花寺與 (崇禧塔西邊) 王泮生祠及其它建築、地理標識的位置關係是甚麼?四、崇禧塔西邊的“番鬼屋”是否就是僊花寺?

文化整體 —

還原僊花寺建築過程中的複雜網絡

根據現有的各種史料,特別是《利瑪竇全集》和王泮所作詩文的相關記載,我們可以發現在僊花寺建築過程中,各種社會因素和自然因素以個體或集體的方式主動地或被動地捲入其中。社會因素包括社會個體或集體,如中國各級政府、中國各階層人士、天主教會、傳教士、澳門的葡商牙商人、中國文化(儒家禮法、建築風水術、中國傳統建築技術等)、西方宗教和世俗文化等等;而自然因素則包括數不勝數的自然物和人造物,如肇慶出產的青磚和石灰、崇禧塔及周邊的建築物、躍龍渠、西江等等。根據前文,我們在研究僊花寺的建築歷史時,運用“文化整體”方法,考察自然、社會、精神等一切可能的因素及其相互作用形成的關係整體或網絡,還原建築僊花寺這一關係整體或複雜網絡的生成過程,並找到其中能夠對這段歷史作出合理解釋的一個或若干個因素。

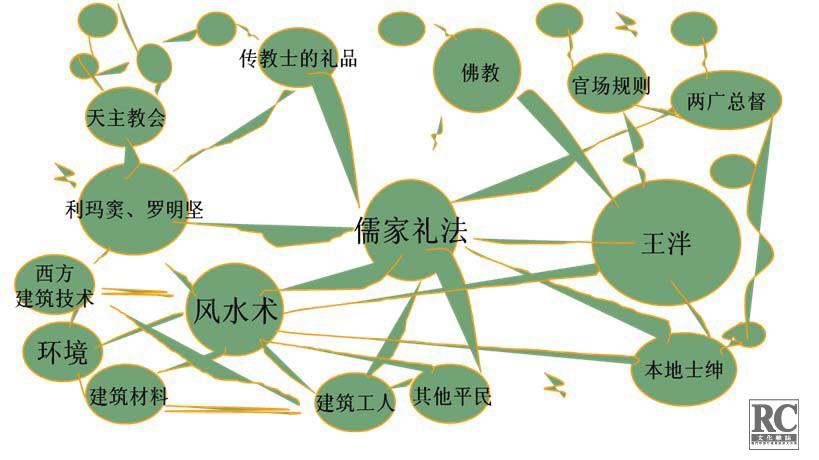

為了便於分析,我們可以將建築僊花寺這一“文化整體”生成過程視為各種社會因素、自然因素參與、退出和連接、生滅的複雜網絡生成過程。社會因素 (個體或集體) 與自然因素 (個體或集體)充當網絡中大大小小的節點。現將此過程圖示如下 [圖2]:

在建築僊花寺動態演化的複雜網絡中,眾多社會因素和自然因素作為參與主體或節點都處於不穩定的變化或生滅過程中,其中存在一些連接度 (節點之間連線的數量) 最高的中心節點 —— 儒家禮法和風水術。這兩個中心節點蘊涵了“文化整體”生成的全部資訊和整體意義,其本身就是“文化整體”,而不是通常理解的那樣的不具有整體意義的個別文化因素。因此,此處從儒家禮法和風水術來研究僊花寺建築事件,就是一種“(文化) 整體”分析方法。

網絡中的中心節點不像其它小節點那樣容易消失,而是一種慢變數。一定時間內,中心節點實際上是網絡生成過程的主導者或支配者。例如,王泮與利瑪竇之間存在密切的關係,但這種關係也要接受“儒家禮法”與“風水術”相關法則的支配,其他人和其它事物也要服從這種支配。總之,僊花寺

[圖2] 僊花寺“文化整體”生成過程圖

建築實踐過程,從開始選址到最後竣工,自始至終都必須遵守儒家禮法和風水術的支配性規則。因此,儒家禮法和風水術的規則可以成為我們推理僊花寺具體位置的可靠的邏輯基點。

僊花寺選址的“文化整體”生成暨遺址位置推理

通過以上分析,我們整體還原了建築僊花寺時的“文化整體”情境,在此基礎上將進一步整體還原古人運用儒家禮法和風水術這兩個具備“完全文化整體內涵”的規則來支配僊花寺選址、建築的歷史事實。據此事實,我們可以盡量還原古人與儒家禮法和風水術相關的思維方式,進而合理推斷僊花寺遺址的可能位置。

一、明代儒家“左尊右卑”之禮法與僊花寺選址

在尊崇理學的明朝,建築物選址必須遵循儒家禮法。在正式場合,無論座位、站位和建築物選址都遵循“左尊右卑”的禮法規則。

這個禮法規則可在職官設置方面得到直接印證。例如明代設左、右都御史各一人,為都察院長官,正二品,負責監察、糾劾事務,兼管審理重大案件和考核官吏,但左都御史比右都御史尊貴。

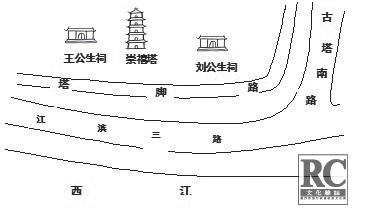

又如,王泮和劉繼文各自的生祠的位置關係也印證了明代“左尊右卑”的儒家禮法規則。生祠位置關係表面上是物體之間的左右關係,而事實上是人際關係的延展。明清以來的地方誌中都清楚地記載了劉公 (劉繼文) 生祠。明崇禎《肇慶府志》記載:“劉公生祠,在崇禧塔之東,祀督府劉公繼文,萬曆十九年建,有黃鳳翔記,載藝文。”(8) 清道光《肇慶府志》記載:“劉公祠,在崇禧塔東,為督府劉公繼文建。”(9) 王泮生祠自建成以後沒有改建或消失,是崇禧塔西北邊約十米處的文昌祠的前殿。這兩個生祠的位置也證實了“左尊右卑”禮法規則 —— 肇慶知府王泮相對於兩廣總督劉繼文而言,劉繼文為尊,王泮為卑。兩座生祠都背北面南,等同於這對上下級官員一併面向西江而立。王泮依照禮法立在劉繼文的右手邊,即西邊;劉繼文站在王泮的左手邊,即東邊 —— 這與現存的兩座生祠遺址座落位置是相符合的,如 [圖3]。

[圖3] 王公生祠、劉公生祠遺址位置

“左尊右卑”的原則還可以在利瑪竇與明朝官員的交往中得到印證。例如,下列這幅畫於清初的人物像([圖4],刊於基歇爾的《中國圖說》),顯示身穿官服的徐光啟為尊,立於利瑪竇的左手邊;而利瑪竇外國平民身份為卑,立於徐光啟的右手邊。

那麼,根據“左尊右卑”這一選址原則,僊花寺可能會建在哪裡呢?

我們可以很容易推論,王泮相對利瑪竇而言,王泮為尊,利瑪竇為卑。根據相關記載,我們知道僊花寺面南 (面江) 而坐,而文昌祠和王泮生祠也是面南而坐。根據“左尊右卑”這一選址原則,可以肯定的是,利瑪竇住所僊花寺應該在王泮生祠的右手邊,即王泮生祠的西邊。

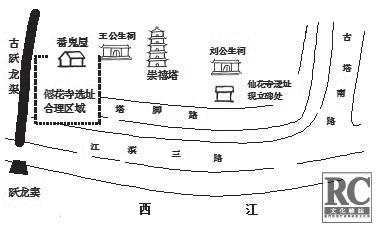

由此可見,以往認定利瑪竇僊花寺位於崇禧塔東面劉繼文生祠遺址處,即現僊花寺遺址立碑處 —— 這個位置處於王泮生祠的左手邊 —— 的觀點明顯違背了明朝建築選址所遵循的“左尊右卑”的儒家禮法規則。相比較而言,坐落於王泮生祠右手邊的民宅 (“番鬼屋”) 選址卻符合明朝時的禮法規則 [圖5]。

王泮在為利瑪竇選址建造住所的時候,還有一個很明顯的目的,就是希望利瑪竇等“西僧”“主持為紀念他要蓋的寺廟”(10)。也就是說,王泮希望利瑪竇能夠成為文昌祠以及王公生祠的主持。因此,按照常理,王泮賜予利瑪竇的住所應該是位於靠近文昌祠的地方,方便利瑪竇履行主持工作。而且,也不大可能更往西越過躍龍渠,即讓躍龍渠橫亙在利瑪竇住所與王公生祠之間。

綜上,我們可以得出結論,利瑪竇僊花寺的合理位置是在王泮生祠的右手邊,即王泮生祠的西邊(包括正西、偏西南、偏西北方位)。學界所言的“(王泮生祠西邊近鄰的)番鬼屋就是利瑪竇僊花寺”的觀點有一定的合理性。

[圖4] 徐光啟站在左手邊為尊,利瑪竇站在右手邊為卑

[圖5] 圖中編號及其標幟的建築:①番鬼屋;②王泮生祠。

①居於右手邊; ②居於左手邊屋卑祠尊。(源自百度圖片,作者不詳,估計是2007年修繕王泮生祠後照片)

二、傳統風水術與利瑪竇僊花寺選址

在前文,我們通過整體還原僊花寺建築選址所遵循的儒家禮法“左尊右卑”的規則和思維方式,確定了僊花寺的坐落方位:崇禧塔乃至文昌祠、王泮生祠的西邊。在這一部分,我們將在歷史事實的基礎上,盡量還原僊花寺建築過程中所遵循的中國傳統文化風水術或堪輿術思維方式,從另一個角度理解當時人們建築崇禧塔的文化內涵和社會意義,以印證前面推斷出來的“僊花寺位於崇禧塔乃至文昌祠、王泮生祠的西邊”的結論,也試圖進一步梳理僊花寺與崇禧塔、文昌廟、王公生祠、劉公生祠等建築物的關係,並由此推斷僊花寺遺址更準確的位置。

1. 躍龍渠和崇禧塔的風水意義

端州城區地勢大致是西北高,東南低,由西北向東南傾斜。中部為內水星湖;背枕北嶺,面臨西江。萬曆九年 (1581),肇慶知府王泮發現星湖積水難以排泄,一遇雨水豐沛時節便形成內澇。於是,他帶領官員百姓開挖了躍龍渠,把星湖積水由城東石頂躍龍竇口排入西江。躍龍渠至今仍擔負着端州城區重要的排汙、排灌功能。

躍龍渠將端州陸地分成兩個相對獨立的板塊,即以躍龍渠為整個古端州城的中軸線,分為東西兩個部分。當時肇慶知府的府邸(即現在肇慶市政府大院周邊) 位於端州西部,而府邸的陸地板塊之東南邊水口(11) 沒有關鎖,而且與城西的龜頂山不相對稱,這在中國傳統風水學上是謂 “四獸失衡”(12),不利於藏風聚氣。

據史料記載,在修建好躍龍渠的第二年 (1582),王泮採納社會各界的意見,開始在躍龍渠東邊—— 石頂崗的正中位置興建具有重大風水意義的崇禧塔。據王泮在塔建成之後作文〈新建崇禧塔記〉記載,端州地方人士從風水的角度縱論肇慶地理環境,擔憂靈秀之氣集聚不夠,使得肇慶出不了人材。故而這些人引用北宋國師、風水大師賴布衣遊歷肇慶的經歷,加上風水術“形家”的理論,向知府王泮力陳在小市石頂建築浮屠塔,由此可以起到風水術所言的“捍門”之挽留天地靈氣的功能。另,王泮還作有“九層岌控羚羊,日射金輪散寶光。[⋯⋯] 懸知窟是龍蛇蜇,會見人題姓字香”之詩句,形容建成後的崇禧塔像巍峨峻嶺一樣控制了江水泄流羚羊峽,改善了風水,將使肇慶人材輩出,金榜題名。(13)

石頂崗位於端州古城東邊稍偏東南臨西江的位置,原地形是一個東西走向的平緩小山包,地勢大致由東北高處向西南延伸而來。它位於肇慶知府府邸東方,稍偏東南方向,屬於後天八卦震卦,屬於羅盤 [見圖6] 山乙方位置 (設定當時肇慶府邸的位置相當於在此羅盤的正中心,則崇禧塔在羅盤的乙方)。在傳統風水術看來,這種現象被視為龍從東北來,在石頂崗的西南方向止住了,這樣石頂崗的西南方是謂“龍行盡之處”。而且,面向南方,木龍從左往右 (順時針) 行龍,到西南木庫位盡,整個地形的水口就是在石頂崗西南方向的躍龍竇。

從中國傳統風水術來看,在躍龍渠、躍龍竇東邊建崇禧塔,是以人工營造一個左右龍虎勻稱的局勢,以藏風聚氣,束住直瀉的西江水,鎖住端州古城的山川靈氣。而且,崇禧塔建在府城東方偏東南的位置上,起到捍門華表 (14) 的作用,給整個端州古城帶來對稱美。此位置屬於生氣、貴氣位,利於孕育英才,昌盛文化,造福百姓。

2. 還原傳統風水術以分析利瑪竇住所選址的可能性

經過前文分析,我們理解了崇禧塔建塔的原因和風水方面的重大象徵意義與利害關係。這就為利瑪竇住所選址立下了規矩,即其選址必須嚴格符合崇禧塔周邊地區的風水要求。

下面我們先回顧一下利瑪竇住所選址的一些重要細節。

1583年9月,王泮決定在作為風水塔的崇禧塔附近劃出一小塊土地給利瑪竇等“番僧”建住所,需要與負責修塔的鄉紳、社會賢達,如譚諭等人商量。譚諭等人必定綜合考慮這些方面:一是利瑪竇的住址不能破壞石頂崗乃至端州城的風水;二是尊重知府大人對利瑪竇等“番僧”的安排 (文昌祠、王泮生祠的主持、看護),故而住址最好選在靠近文昌祠的地方。

那麼,從傳統風水角度,特別是吉凶方位[圖7]相關理論來看,利瑪竇 “僊花寺”到底適合建造在以崇禧塔為風水地標的哪個位置?

下面,本人不揣譾陋,試還原傳統風水術以分析利瑪竇住所的合理選址。

1) 從傳統風水術角度分析,石頂崗地形是東北高、西南低 (即艮卦來龍),水流從東北順時針

[圖6] 羅盤。設定當時肇慶府邸的位置相當於在此羅盤的正中心,則崇禧塔在羅盤的乙方。

[圖7] 風水術中的吉凶方位觀念。設定崇禧塔為此圖的中心,經下文分析,僊花寺選址最可能在西南或西方位。

往西南流出西江。崇禧塔中軸線的東北方乃是分水過氣的地方,風水術上稱為龍頸或龍脊。龍頸或龍脊是不能夠被破壞的,否則就破壞了整個地形格局,吉地變成凶地,但可以用來建造寺廟,因寺廟可以收束龍氣,接納旺氣,鎮懾邪氣。譚諭等鄉紳知道利瑪竇等人的住所並非佛殿寺廟,而是有點莫名其妙的、信仰可疑的“番僧”的建築,所以不可能讓利瑪竇住所建造在崇禧塔中軸線北面。

2) 從傳統風水術角度分析,崇禧塔西面(實際上是崇禧塔西北方向乾方的位置)被規劃為建造王泮生祠的地方,該位置在風水上被稱為盡龍盡穴,可以有效接納地氣龍氣,其所在的後天八卦乾方位是貴位,按照人倫祇有家長、政府首腦要員、位高權重的人才有資格位居該處,而身份低微的“番僧”利瑪竇的異國私人住宅,理所當然不太可能被重視風水的知府和眾鄉紳安排在乾方。

3) 那麼教堂有可能建造在崇禧塔東邊嗎?從傳統風水術角度來看,由於東邊為震卦,是艮龍向右旋轉而來的方位,為旺龍,是地勢較高的位置,為生氣位、貴氣位,在人倫上類象為長子,也是屬於位高權重的人才能位居 (這也就是為甚麼兩廣總督劉繼文的生祠後來能建造在崇禧塔東邊的原因)。該處適宜作為整個崇禧塔公園的總出入口 —— 門口,利於接納生氣、旺氣。如果建造“番僧”私人建築在此,將形成煞氣,影響到整個空間佈局。

4) 利瑪竇等人的住所最有可能建造在崇禧塔的哪個方位?從傳統風水術來看,崇禧塔西邊或西南邊,即兌卦或坤卦方位是最有可能的方位。因為以崇禧塔中軸線為崇禧塔座向來判斷,整個空間的吉位有東、東南、南、北;凶位有東北,西南、西、西北。被認為帶有煞氣的“番僧”的住所應該被安置在凶位,以凶制凶,達到趨吉避凶的目的。另外,由於東北方位是來龍的方位,宜靜、宜空曠,所以祇有崇禧塔的西邊或西南邊適合建造“番僧”住所。

5) 從傳統風水術角度分析,崇禧塔西邊方位或西南方位,五行分屬金、土,為凶位,為龍脈氣盡之處,氣場分散,不是藏風聚氣的好方位。如將“番僧”的私人建築置於此位置,可以化凶為吉,達到整體佈局和諧的目的。

根據以上還原分析,我們可以推論出利瑪竇僊花寺選址的合理的、可能的位置:崇禧塔的西邊或西南邊附近。

其實,還有另外證據或可佐證以上推論。例如,利瑪竇的住所建成不久後,王泮送來“僊花寺”“西來淨土”題名牌匾。這些題名與傳統風水術一樣,體現了中國古人,特別是古代文人主要運用的思維方式 —— “象思維”(與“概念思維”相對的一種思維方式,其概念由當代哲學家王樹人創立)。王泮選擇“僊”之一字實際上包含了豐富的象徵涵義。“僊”字包含了“西”和“巳” —— 巳作為十二地支之一所象徵的方位就是南方,故“僊”字也內涵了 “西南”坤方之象徵。當然,這涉及學術界爭論不休的“僊花寺”寺名及其內涵之理解。限於篇幅,對王泮“僊花寺”題名之“象思維”解讀則需另著文詳細論述。

結 論

至此,本文通過運用有生成論內涵的“文化整體”方法,還原了建築僊花寺的複雜的“文化整體”情境或實踐網絡,進而還原了儒家禮法和傳統風水術的思維方式。通過運用兩種思維方式相互印證、補充,我們合理地解答了本文開篇時提出的與利瑪竇僊花寺遺址位置相關的四個問題,試總結如下:

一、僊花寺遺址在崇禧塔的東邊還是西邊?現在的遺址立碑處得不到僊花寺建造當時必須遵守的儒家禮法和風水術的支持,因此不是僊花寺原址。我們的結論是,僊花寺原址位於崇禧塔西邊或西南邊。

二、僊花寺遺址在崇禧塔東邊或西邊的具體甚麼位置?利瑪竇僊花寺與(崇禧塔西邊)王泮生祠及其它建築、地理標識的位置關係是甚麼?根據儒家禮法規則和風水術推理,僊花寺原址應該

[圖8] 圖中虛線方框為利瑪竇僊花寺遷址的合理區域,在崇禧塔和王公生祠的西方以及西南方。

在王泮生祠的右手邊不遠處,即王泮生祠西邊或偏西南的不遠處。而且,也不大可能更往西越過古躍龍渠。

三、現今崇禧塔西邊的“番鬼屋”是否就是利瑪竇僊花寺?通過相關分析,我們知道,現存的“番鬼屋”位置與“僊花寺”原址重合度較高,這為“番鬼屋就是利瑪竇僊花寺”的觀點提供了重要的佐證。然而關於番鬼屋與僊花寺的關係,還需要在建築學、宗教學等學科的參與下,通過對其地基和地面建築物進行科學、嚴謹的勘測、研究才能進一步確定。

四、為了清晰、形象地表明本文的基本結論和觀點,現將本文所認為的僊花寺原址選址之合理區域以及崇禧塔周邊建築之地形及位置標示如[圖8]。

【註】

(1)僊花寺,通常被簡體化為“仙花寺”,但旅意學者、南京大學歷史系特聘教授、肇慶學院客座教授宋黎明先生反對這種簡化,而傾向於將其簡體化為“遷華寺”。為了“慎重起見,也為了尊重歷史”,宋黎明主張採用羅馬耶穌會檔案館保留的“僊花寺”原名 (參見宋黎明 《神父的新裝 —— 利瑪竇在中國 (1582-1610)》,南京大學出版社,2010年,頁25-30)。本文作者並不認同宋黎明先生將“僊”理解為“遷”的觀點,但認同其“慎重”和“尊重歷史”的態度。因此,除了有標識意義的“仙花寺”稱名之外,本文行文中均採用“僊花寺”這一原名寫法。

(2) 李護暖的〈僊花寺遺址初考〉一文被同年的《肇慶市地方史專輯》收錄。參見《肇慶市地方史專輯》(內部資料,非公開出版),肇慶市地方誌編撰委員會辦公室編,1985年,頁44。

(3) 筆者作為親歷者將這個過程記述成文,以〈馬格里奧庫勒先生肇慶赴會始末〉為題發表於澳門文化局主辦的《文化雜誌》(2008年春季刊)。

(4) 劉明強:〈番鬼屋就是利瑪竇的僊花寺〉,《韶關學院學報》2012年第9 期,頁20-23.

(5)宋黎明〈僊花寺與劉公祠在同一地點嗎?—— 耶穌會在華第一座天主教堂考〉,《西江文博》2013年第2期,頁41-42.

(6) 關於“文化整體”的更詳細的論述可參見席文的文章:〈文化整體:古代科學研究之新路〉,《中國科技史雜誌》,2005年第2期。

(7)本人曾經對席文的“文化整體”方法進行過評析(參見拙文〈評析席文的“文化整體”〉,《科學技術哲學研究》,2010年第6期),認為席文的“文化整體”具有構成整體論的優點和缺點。本文吸納南京大學哲學系李曙華教授的生成整體論 (參見李曙華〈當代科學的規範轉換 —— 從還原論到生成整體論〉,《哲學研究》,2006年第11期) 的若干內容,將之與席文的“文化整體”方法相結合,形成了帶生成整體論意蘊的“文化整體”方法,這是在學習、綜合兩位學界前輩思想的基礎上的一種新的嘗試。

(8) 陸鏊,陳烜奎:[崇禎] 《肇慶府志》,廣東歷代方志集成,影印本,廣州:廣東地方辦公室,2009年。

(9) 屠英,胡森,江藩等:[道光]《肇慶府志》,影印本,肇慶:𦘦慶地區地方志編纂委員會辦公室,1986年。

(10) 利瑪竇《利瑪竇中國傳教史》劉俊餘,王玉川譯,臺北:光啟出版社,1986年,頁131。

(11)所謂水口,就是在某一地區水流進或流出的地方。水口是風水術一個重要的範疇,傳統看風水很重要的一個方面就是觀水口。

(12)《禮記·曲禮上》云:“行前朱鳥而後玄武,左青龍而右白虎”,朱鳥、玄武、青龍、白虎是謂四獸。從風水視角看,端州古城坐北朝南,西邊龜頂山是謂白虎,東邊石頂崗是謂青龍,左右拱衛着端州。從肇慶知府府邸看,起伏不大,石頂崗與龜頂山的海拔高度不對稱,在風水上稱為白虎抬頭,青龍低陷。

(13)此段落所提及的王泮詩文原文見萬曆《肇慶府志》和宣統《高要縣誌》,此處參考、轉引自劉曉生〈王泮在粵詩文輯校〉,《西江文博》,2013年第2期。

(14)風水術上,“捍門”指水口兩旁有山,如兩扇門左右對峙,水從中間緩緩流出,此種山水的形態稱為捍門;而“華表”是古代宮殿、陵墓等大型建築物前面做裝飾用的巨大石柱,是中國一種傳統的建築形式,這使得青龍起頂,龍虎勻稱。捍門和華表的作用是一樣的,通常合稱。王泮〈新建崇禧塔記〉載有“此乃捍門哉” 之句。

* 何凱文,博士,肇慶學院政法學院講師。

** 龔智,學士,肇慶市政協理論研究中心工作人員。