錢納利自畫像

(素描/約繪於1830年)

1825年9月20日,英國畫家喬治·錢納利(George Chinnery)踏足澳門。他乘坐“海西”(Hythe)號輪船自加爾各答出發,在海上航行兩個半月。在那以前,他在印度住了二十三年,造就自己成為在印度拔尖兒的歐洲美術家。當時加爾各答傳聞錢納利以健康理由離開印度作短期旅行;然而他自己則聲言此舉乃為了逃離妻子,而真相卻是他因債台高築想跑去中國沿海躲避債主。

結果,這位美術家再也沒返印度,也沒返歐洲去。從1825年直至1852年謝世,他皆留在南中國沿海,大部份時間蟄居澳門。30年代中期之前,他不時前往廣州,有時造訪黃埔和伶仃(1837)以及香港(1846),但他以澳門為家,直至與世長辭。他葬身澳門,憩靜的基督敎舊墳場是他的長眠之地。儘管疾病不時發作,錢納利仍孜孜不倦地寫生作畫。1833年一位訪者説: “他早上五時便起床出外寫生,賺取早餐不成問題。”(1)他繪的澳門風物畫數以千計,多數被公共機構收藏,其中以倫敦的維多利亞和亞爾伯特博物館(the Victoria & Albert Museum)、東京的東洋文庫(Toyo Bunko)和美國麻省塞勒姆(Salem)的皮博迪·埃塞克斯博物館收藏量最大,澳門和香港的博物館、里斯本的地理學會、大英博物館、伯明翰博物館和畫廊,藏量也頗豐。一些畫作幾乎與錢納利本人一樣經歷長途跋涉,例如東洋文庫財團的藏品,是在澳大利亞新聞工作者G·E·莫里森(G·E·Morrison)的北京資料室內發現,後由岩崎·久彌男爵獲得,將它們帶到日本。

火災後的大三巴輪廓

(鉛筆畫) 錢納利繪 賈梅士博物館收藏

錢納利主要以畫肖像畫維生。他在印度時,接受過許多賺錢的繪畫委托,尤其是法官、軍隊指揮官和總督的大型肖像。然而他沒有把印度的偉大建築紀念物描繪下來。也許因為那些壯麗景色他在印度的前輩畫家,例如威廉·霍吉斯(William Hodges)、托馬斯(Thomas)和威廉·丹尼爾(William Daniell)已經繪畫和發表過,或許他意識到這些題材並非最適合他獨特的天才。他反而對孟加拉村莊進行過一系列的認真觀察研究,曾用素描和小油畫把那裡的景色描繪出來。

當1825年離開印度時,他多年在次大陸建立起來的專業地位喪失殆盡,再也不是那個精神抖擻衝勁十足地為英屬印度首府的達官富豪們所追逐的主要人物了。如今流落在澳門的小社群裡,他成為一名躲避債主的落難者,一個朝不保夕的淪落人,祇好有啥工作就幹啥活。他在澳門畫了幾幅地誌油畫,那是他在印度時從未畫過的。畫中的建築物也比不上丹尼爾作品那麼細膩。在他的油畫中,錢納利似乎對為建築而建築的事物缺乏興趣,祇將它們作為表達惹人注目的明暗效果的載體或作為活生生的人間戲劇前台的彩色幕布。

錢納利作品: 板樟堂前的小販

(油畫)私人收藏

但當錢納利一提起鉛筆寫生時,他就很認真地仔細端詳他要畫的主體,不論是人還是建築物。在澳門,錢納利有機會和有悠閑時光來發揮其非凡天賦,即在素描和水彩藝術的手段上,或者可以説,那正是他的天才所在。他去描摹小小的外國人拓居地--澳門的人、建築物和街道,似乎永不知倦,常常繪畫某一人物的細部多次,直至他滿意為止。

錢納利作品: 風順堂前街景

(墨水筆、水彩畫) 私人收藏 M. G. 美術館提供

錢納利的素描已被視為文獻來看待,有其特殊的價值。他的很多作品皆註明準確日期,尤其還用格尼(Gurney)速記法加以註釋。他這一手準是青少年時代在英格蘭練就的。他的祖父和父親都是倫敦的書法大師。這些速記註釋是錢納利自己備用的,以便它日著手繪畫水彩或油畫時作參攷。最典型的註釋都是這樣寫的: “上面部份比例不相稱”,又或“記著敎堂尖端全披上金光的絕妙效果,留下柱子……和其餘部分在暗處”,諸如此類。

錢納利作品: 南灣帶露台住宅

(鋼筆水彩)私人收藏Christie's提供

錢納利作品: 板樟堂斜巷景象

(水彩畫)私人收藏

錢納利的素描還有更深層的意義,他筆下16-17世紀的澳門建築物,當他在世或死後的幾十年間已經拆毀或已徹底改觀。最明顯不過的例子是建成於1683年的聖保祿大敎堂(Church of São Paulo)和它那層層高疊的正面外觀,綜合了意大利、葡萄牙、中國和日本文化傳統豐富多彩的象徵。一幅註明錢納利繪於1834年10月18日的素描(<火災後的大三巴輪廓>),展示了敎堂腳下整排花崗岩台階及其旁邊稍微被遮檔的建築物耶穌會學院。不過,在繪此畫的時候,學院房屋已被軍營佔駐,翌年一月的一場大火吞噬掉敎堂的大部份,圖書館和學院連同其混合黏土牆和木質結構屋頂全部燒掉。火災後不久畫的另一幅素描,所載日期是1835年8月3日,祗畫出受損前門的右邊及相連的拱廊,幾條零落的線條勾勒出了破壞的程度。

錢納利繪:19世紀上半葉之澳門住宅

賈梅士博物館收藏

有時,錢納利毫不含糊地把注意力集中在某一特定的建築物上。其中一個例子就是18世紀聖若瑟修院(the Seminary of São José)的入口,屬後期的巴羅克風格,由博羅米尼設計,這是澳門絕無僅有和引人注目的結構物。而南灣南端的大屋,除住著其他人外,還住著英國商人羅伯特·貝內特·福貝斯(Robert Bennet Forbes)(2),還有眾所周知的那倒霉的英國特使納皮爾勳爵(Lord Napier)。納皮爾大宅,錢納利是從側面視角畫的,畫出陽台的結構及其半圓形設計。

錢納利作品:16柱屋

(1836年4月17日,鉛筆/1836年7月29日,墨水筆)伯明翰市美術館藏

錢納利作品: 聖奧斯定敎堂門面

素描·1832,私人收藏。M. G. 美術館提供

但在大多數情況下,錢納利筆下著名的房屋外觀,是從傾斜的視角畫的,其效果是主體的某些部份被牆壁或隔著的建築物遮檔了。很顯然,他習慣於把一些完成了的作品彙集成冊,因為有些畫卷扉頁上面題有“澳門素描,1832年”的字樣。這裡我們所見的,是莊嚴雄偉的聖奧斯定敎堂(the Church of Santo Agostinho)的正門,其尖形穹窿,其洛可可式的浮華建築藝術裝飾在錢納利逝世二十多年後,已被較簡樸的三角楣所取代,並留存至今。

錢納利作品: 南灣景色

(鋼筆畫) Thompson夫婦收藏 M. G. 美術館提供

錢納利作品: 西望洋山修院與郭雷樞醫生診所

(素描·1829年) M. G. 美術館提供

距離錢納利寓所(鵝眉街8號)最近的敎堂是聖老楞佐堂(São Lourenço)(又稱風信堂)。該敎堂曾於19世紀初年用石頭重建,氣派不凡。左右並峙的鐘樓,頂部由金字架瓦面覆蓋。從傾斜的角度描繪,在錢納利很多畫作中都出現過,但我們看到畫得更多的,是其圍牆和石階而非敎堂本身。雄峙的鐘樓,跟澳門最有份量的房屋遙遙相望。這排房屋在不同時期均租給西方富商巨賈,這就是聞名的“十六柱”屋,係因其當街處矗立著八對古希臘科林斯式的圓柱而得名。

<西望洋山修院與郭雷樞醫生診所>畫的是一座17世紀創建而在錢納利時代重建的敎堂,即海崖聖母小堂(the Chapel of Nossa Senhora da Penha)(又稱主敎山小堂),此堂矗立靠近半島末端的西望洋山頂。它那近處的小樓房乍看毫不顯眼,但對澳門人來説卻有特殊意義。1827年就是在這裡,即此畫繪成前兩年,這列房屋租給駐廣州東印度公司的外科醫生托馬斯·郭雷樞(Thomas R. College)用作向公眾開放的贈醫施藥診所,專門治療眼疾,僅1827-1833年,就醫治了四千多名眼疾病人。

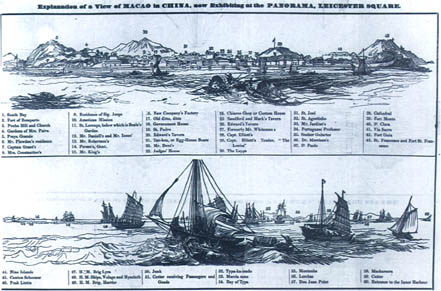

中國澳門全景圖

(圖解·1840) Robert Burford繪·M. G. 美術館提供

錢納利對媽閣廟作過許多研究(他的法國同僚奧古斯特·博爾傑〔Auguste Borget〕於1838-1839年旅澳期間亦作過同樣研究),並對位於半島一角的廟宇後山引人注目的奇巖巉石仔細觀察。<媽閣廟>畫的北門,以主敎山麓半坡為背景,北門後面一棵古榕鋪展於廟門周圍,像是廟殿的守衛者。

錢納利作品: 媽閣廟

(素描·1833年4月16日) L. Galleries提供

然而,儘管錢納利的畫作具有毋容置疑的文獻價值,但並不能完全視為真實反映19世紀30-40年代澳門的客觀面貌。錢納利屬於某一特定藝術訓練的產物。他於18世紀90年代初就讀於倫敦皇家美術學院,在那裡,喬舒亞·雷諾茲爵士(Sir Joshua Reynolds)及其清規戒律的影響仍很強勁,托馬斯勞倫斯是顆上昇的明星,J. M. W. 透納(J. M. W. Turner)是他的同窗好友。也許更值得注意的是風景畫派的美學在錢納利風格形成的年代於英倫已發展到頂峰,已成為錢納利審美術觀終生留存的強有力因素。風景畫派宣言的追隨者認為,一般地應從某一視角而非正面觀察一幢建築物,重視多變化和不對稱,粗獷和坍毀。毫無疑問,錢納利賞識蜑民創造的海濱小屋富有這些特質。他描繪了許多澳門海灘上這類臨時居停之所,即蜑家人用石塊墊高或用木椿支撐將小艇搭成的艇屋。

此外,我們還應考慮錢納利藝術那純屬個人的特質。這正如他忠告一個學生指出的,“當人們用‘眼睛’談論繪畫,並非指我們用來看東西的器官和在晴天遠視地平線上一英里的視力,而是指‘心靈的眼睛’,‘詩人的鑒賞力’”(3)。雖然他偶爾在油畫裡似乎做不到,但“詩人的鑒賞力”卻清晰地流露在他的澳門素描和水彩畫裡。借用一句貼切的話説,錢納利創作了“一首個人的澳門詩”(4),或用錢納利自己在速記體註釋裡所説的,“那從一切自然景物的散文裡提煉詩的力量,造就了詩與畫的天才”(5)。

這種個人的靈感結合以澳門作為居住地的感覺,錢納利畫作的積澱效果使人感覺到澳門的建築景物是(或曾經是)牢牢扎根於一個社群裡的,一個主要是中國人的社群裡。而且畫家多半是以歐式建築環境襯托描繪華人理髮匠和街道小販、漁民和蜑家、茶客、賭徒和過路人,偶爾我們也會見到一位身穿密實“拖”(“do”)衫的澳門土生婦女(後面有一個高舉陽傘的隨從亦步亦趨)或敎堂門外頭戴高帽子的敎士。但富有的華人、澳門土生和歐洲人通常都不在他的街景畫裡出現,雖儘管他們會付酬委托錢納利單獨為他們畫肖像。

最著名的澳門美景當數南灣,連綿彎曲的海灣從此端到彼端。錢納利用素描繪製了許多幅南灣風景畫,但絕少是雷同的。

澳門丘陵起伏地形多變,其特色對研究遠近景色的學畫者來説,移動幾步便頓見風貌全改,特別是有時像錢納利那樣,一旦使用某種程度的藝術破格筆調,景觀便會大變。我們認同錢納利筆下從西南端海灘望去的南灣全景,除了遠處的東望洋山外,澳門的小山丘並不起眼,而畫家重筆落在那拉長彎曲的海灣及其知名建築物的正面。但祇要他的視點提高幾公尺,那就成了另一幅複雜的城景,那兒有建築物和拾級而上通往敎堂和條道院的台階,山脊的聖老楞佐堂、聖約瑟修院聖堂、聖奧斯定堂,一一盡收眼底。

在描繪南灣時,錢納利似乎時常心儀於澳督府邸前突出於海灘護牆上聖彼得羅小堡北面的一個景點。從這個位置,衹要作小小的方位和角度變換,錢納利便可創作出千變萬化的畫面,從不大正規的建築學研究到景物,建築物被海灘上和淺水裡的人物活動烘托得更為突出。在<南灣景色>中,聖彼得羅的光旗桿和後面的聖老楞佐堂鐘樓,都成為東印度公司新、舊商館那些莊嚴雄偉的平面佈局的對比襯托物,所謂新舊商館,正是美國商人吉迪恩·奈(Gideon Nye)所描述的那毗鄰澳督府的“兩座宮殿似的富麗堂皇的建築物”(6)。

後退幾米,錢納利海闊天空,又展現一幅南灣及其海灘活動的廣闊景象,波濤滾滾,一浪接一浪,葡國旗迎風飄揚,舢板和蜑艇穿梭來往,而在<……>中,遮陽竹蓬下幹活的碎石工人,更把我們的注意力從遠處的建築物扯到眼前。

到1840年,南灣的全景,已廣為地球另一端的觀眾所熟悉。由於英中關係惡化,英國公眾更密切關注南中國沿海的事件,一幅巨畫<中國澳門全景圖>在倫敦萊斯特廣場(Leicester Square)一座專為該展覽而建築物裡展出。澳門全景圖是羅伯特·伯福德(Robert Burfort)所畫的,其實他本人從未到過東方,但無疑他看過一些雕刻景片和描繪南灣的中國貿易畫,還有可能是伯福德掠美於錢納利的作品。錢納利的一幅南灣鉛筆素描,上用速記鑒別幾個澳門居民,迄今仍倖存於私人藏家那裡。這幅澳門全景圖早已不知去向,但此畫的規模,仍可憑藉其相隨的解説圖略知一二。

鴉片戰爭使得這位年事已高的畫家處於惶恐狀態。他曾於1840年2月23日給詹姆斯·馬地臣的信中寫道: “在利刃刺身之前,我希望多畫幾幅好畫(至少嚐試去畫)!”“錯不了,莫非嚴重和可怕的事情即將臨頭? ”(7)然而,他又多活了二十年。在那段日子裡,他的繪畫天才絲毫也不因風燭殘年不堪老邁而受損。反而,他又畫了許多色彩鮮明優美雅緻的澳門作品。

錢納利作品: 船屋

(墨水筆、水彩畫) 私人收藏·M. G. 美術館提供

楊秀玲 李麗青譯

【註】

(1)哈麗雅特·蘿(Harriet Low)的日記手稿,華盛頓國會圖書館,1833年5月7日。

(2)錢納利的朋友及追隨者托馬斯·博斯韋爾·沃森博士(Dr. Thomas Boswall Watson)所畫的這所大屋的正面畫,上有該畫家的題字,寫著“福布斯先生大屋”,在倫敦馬丁·格雷哥爾畫廊(Martyn Gregory Gallery)目錄40也註明: “托馬斯·博斯韋爾·沃森博士,1815-1860年”,1985年,第32號。另一油畫是從這一陽台望去的西南景觀,1981年5月25日由香港索思比·帕克·貝尼特(Sotheby Parke Bernet)售出(第115批)。

(3)錢納利於1816年11月4日寫給瑪麗亞·布朗(Maria Browne)的信,見R·奧蒙德(R. Ormond)的《喬治·錢納利和他的學生布朗夫人》(“George Chinnery and his pupil Mrs. Browne”),沃波爾學會學刊(Journal of the Walpole Society)第XLIV期頁151。

(4)塞薩爾·紀廉·努涅斯(César Guillén-Nuñez)的<19世紀畫家眼中的澳門>(“Macau through the eyes of nineteenth-century painters”),收入R. D. 克里默(R. D. Gremer)的《澳門,商業與文化之城》(“Macau,City of Commerce and Culture”),1985年,香港,頁62。

(5)見澳門市政廳畫廊: 《喬治·錢納利--澳門》,1985年,GSL第12及註釋。

(6)吉迪恩·奈(Gideon Nye):《我在中國生活的早晨》(“The morning of my life in China”)廣州,1873,頁22。

(7)見P·康納(P. Conner)的《喬治·錢納利--印度和中國沿海的畫家》(“George Chinnery,artist of India and the China cost”)頁249及註釋。

*Patrick Conner,歐洲與遠東關係史之藝術領域專家,發表過多種論著,1975-1986曾任英國布賴頓皇家庭院、美術館及博物館之管理人,現任倫敦Martyn Gregory美術館館長。