在素有上帝聖名之城的澳門當今的佈局中還能發現其原始城市結構的痕跡。當然,這種結構以零散的臨時建築為基礎,後來被特點不同的新建築物鞏固下來并最終形成模式。隨著城市發展出現的此種形式清楚地向我們展現了中世紀的印記,這正是葡萄牙各古老城市的特點。“不出人們所料,葡萄牙人把自己的建築傳統帶到了東方。因此,毫不奇怪,他們所建立的城市--房屋、敎堂和炮臺--無不顯示出與在葡萄牙本土建造的東西有著緊密的親緣關係。”(1)

但是,在澳門,中國建築特點的存在--尤其是在結構和裝飾成份方面--以及中國城市結構主要特徵的存在,一直是與它作為中國先人的領土這一特性密不可分的事實: 由於葡萄牙人與遙遠東方土地的交往,人們汲取了建築和發展城市的“其他”方式,不同傳統與見解的相互貫通也就必然在中國的各商站出現了。

談到澳門城市建設和建築的起源,我們必須研究一下東方各商站城市及其現代的狀況,從而發現各方的直接交往和相互影響。這當然包括當時的主要領地,即作為城市國家的果阿和澳門在建立自己的主敎區之前所屬的敎區所在地馬六甲。但是,如果説到達澳門的葡萄牙人從這兩座城市得到了敎益,那麼他們也從在中國建立的首批居民點積累了經驗,這些經驗與當地民眾的傳統智慧密切相關。

考慮到這些地方當時各種不同的文化,考慮到在文化和思維方面一個持續已久的中世紀風格固有的特點,我們也可以發現外來影響是如何在澳門初期的建設中表現出來的,因為葡萄牙航海家們帶去了他們建築方面擁有的知識乃至風格;另一方面,這些知識和風格在當地建築形式的影響下勢必有所改變,以求更好地適應當地的氣候條件。

葡萄牙人通過官方使團或者傳敎圑不斷到“東方大帝國”遊歷,對那裡的城市和建築感受頗深刻(2),例如,規模宏大,講究對稱,大量裝飾物,所用材料和色彩顯得金碧輝煌,等等,這些在一定程度上影響了他們對活動空間的構想和安排。澳門市的形象正是持久不變的中世紀西方知識與中國傳統成份共存和相互影響的碩果。

殖民地的葡式中世紀結構

葡萄牙城市建設的突出特點是所選擇的地點與設計相符,這是系統性與合理性達到和諧的唯一途徑,是城市景觀與實用性兼得的唯一途徑。在葡萄牙佔領的各個地區都可以清楚地看到我們的城市從中世紀以來的形態特點,即自發組織的機體,或者更確切地説,一個偉大的人類群體之手所體現的堅強意志。在逆改革和巴羅克風格風行之時,敎會確立其地位的歷史時刻出現了大量宏偉的宗敎建築群,它們雖然也受到文藝復興運動和軍事用途關於理性和秩序方面的思想侷限,但與當時城市建設的結構形式形成鮮明對照。(3)

亞歷山大·阿爾維斯·達·科斯塔這段話無疑總括了本文的基本內容,也有助於人們瞭解葡萄牙人在遙遠的東方各地建設的一些城市的形成和發展,這些城市為被稱作上帝聖名之城的澳門的形成提供了最主要的經驗。迅速為那裡人口越來越多的無數家庭建造房屋是這些作為葡萄牙人中心的日漸繁榮的城市的首要需求。在這些新城市的形成過程中,當地因素至關重要,這些城市的建立從兩種不同的意圖出發: 把新秩序強加於當地,例如在巴西的各主要城市,在原有的城市上建城,即毀滅原有的城市,或者説,消滅被征服的城市;或者保留原有結構,對其建築進行改造,使之具有新的形式新的功能,或者在保持原有城區的同時發展新的城區。第一種情況完全是殖民做法,其目的是向新世界擴張,把葡萄牙帝國擴展到新大陸,靠武力劃定版圖,因為那裡的人民看來非常落後和原始,易於統治,尚無一個有組織有體系的社會,而其財富--黃金--還埋在地下,沒有露到地面上來。而在東方必須採取不同的方式,因為葡萄牙人離船上岸後到達的所有地方文化都相當發達,尤其是中國。在這一帶,葡萄牙人的興趣主要在於進行海上貿易,買賣被伊斯蘭世界的統治者們禁止的香料、寶石、棉花和絲綢。

中世紀城市的特點是吸引農村民眾,向他們提供職業。歐洲中世紀城市正是由於商業的發展才出現的,商業的發展造就了一個由在海上航行的資產者和在商港定居的商人組成的社會,後者在那裡從事各種與貿易有關的行業,例如造船、製造航海器具、製桶,繪製航海圖等等。當然,這種中世紀城市的形象也符合其基本特點,即保護他們所在的易守難攻的地方,例如河流附近和河流交匯、地形複雜之處,葡萄牙人在東方佔據的地點莫不如此。他們在建立城市的商站時,首先沿市區築起新城牆。

果阿

在東方的土地上,果阿無疑成了最重要的商港和軍港。阿爾布克爾克奪取該地之後,立即在托馬斯·費爾南德斯指導下為城市修建新城牆,加固原有的炮台;為了紀念唐·曼努埃爾國王,把該炮台命名為“曼努埃爾”。整修後的炮台完全是中世紀的建築模式,上面有傳統的塔和塔樓。這樣,果阿的佈局以曼多維港為中心,以極快的速度呈輻射形狀發展,這是以河流或港口為依托擴展的城市的必然趨勢。在果阿的城牆之內,主要街道從市中心向各城門輻射,而次要街道則相互連接,通往各個重要的宗敎中心。果阿的海上貿易開始時并不安全,其建設也是自發進行的,後來才根據需要進行規劃,目的是在戰略要地開闢新的飛地,以完全控制東方世界這個獲利豐厚的市場。逐步建造起來的房屋與祖國土地上的房屋如出一轍,對這一點甚至歐洲旅行家們也有所評述,例如卡洛斯·德·阿澤維多曾引用荷蘭人林斯藤的話説: “這座城鎮的建築及裝飾完全是倣照葡萄牙模式。”(4)16世紀中葉,果阿已經取得了巨大發展,但在該世紀末才達到了頂峰,當時敎堂、宮殿和公共建築遍佈全市,一片繁華景象,東方世界商賈雲集於此,進行狂熱的貿易活動。

馬六甲

阿爾布克爾克征服馬六甲之後立即下令為炮兵建造一座圍樁防禦工事,這座工事果然用從敵人手裡奪來的木料築成了。(5)在其內部靠近河口地方開始為建一座新炮台打地基(像果阿一樣,由托馬斯·費爾南德斯設計),炮台圍牆用紅土岩築成,厚12英尺,高60英尺(阿豐索·德·阿爾布克爾克的書記官加斯帕爾·科雷亞親眼所見并記載)。(6)炮台有一個方形要塞主堡,主堡上面的塔樓“用鉛皮和其他材料裝飾,足以顯示其威嚴”。(7)炮台平頂,上面置放火炮,各個角上都有用鉛和錫包著的塔樓。這兩種金屬在該市很充足。在奪取原有的炮台之後六個月,即1512年,對其重修完畢,使之能控制馬六甲這條河流的出口灣。這個防禦工事佔據了整個聖保羅山,呈不規則八角形,其中一邊朝向大海。由於感到急需採取保護措施,1520年前後在整個地區四周建起了第一道屏障,即用圍樁構築的防禦工事。直到16世紀第二個二十五年才有了圍繞全市的城牆,大炮台的圍牆是後來從塔樓處開始修築的(大炮台後來稱為“美麗炮台”)(8),部份圍牆用優質土坯建成。“美麗炮台”的主要設計者之一是“米蘭人”若奧·巴普蒂斯塔·凱拉托(吉奧萬尼·巴蒂斯塔·契拉蒂)。1539年,全部圍牆改建為土坯牆,但直到1569年才按照凱拉托的設計重新改建,具有明顯的文藝復興風格。凱拉托後來還建議該炮台向東擴建,並建議用石牆代替土坯牆。但這一工程一直未能實施,這在後來荷蘭人進攻時確實危及了該市的守衛戰。

於是馬六甲城逐漸沿河兩岸擴展,甚核心當然在河口一帶形成,因為貿易是馬六甲的經濟源泉。原有的房屋都建在較高的地面,用木皮條塔成,外面塗一層灰漿,上面用棕櫚葉覆蓋。到達那裡的葡萄牙人照方抓藥,大量採用這種建築方式。確實,在那極度炎熱潮濕的氣候下,祇有當地的建築經驗能保證必要的通風和避免強烈的陽光照射。

在城牆內,河口左岸,和蘇丹王時代一樣,發展起了政治和宗敎中心。那裡仍然保留中世紀城市的風貌,帶有明顯的軍事和宗敎特徵(表明葡萄牙人的權力),集中了主要的公共機構和兵頭們居住的“老炮台”,形成了名副其實的行政管理中心。後來的建築物至今保存完好,當時逐漸呈現出葡萄牙石頭建築的傳統形式,祇不過使用的是更易於加工的紅土岩。城市結構也分為幾個不同部份: 城牆以內是基督敎區,從聖保羅山向四周展開,成為該市核心,最高處是耶穌會聖母領報敎堂及其學校(現在的聖保羅敎堂遺址)(9);城牆外邊,中國和印度群落依照其宗敎信仰和傳統建起了更具規則的幾何形狀的居住區;沿河是薩巴克人的水上住宅,呈直線形排列;而馬來亞人的小屋則雜亂無章。各不相同的部份組成了這座城市,它顯示出這個重要的貿易中心和宗敎中心的獨有特點;在這裡,不同種族的民眾(10)在葡萄牙人引導下生活於日益繁榮的環境之中。

在中國建立商站

屯門

我們已經知道,第一個來到中國的是商站主管若熱·阿爾瓦雷斯。他到達的第一個地方是當時稱為屯門的一個島嶼(現在的伶仃島)。葡萄牙人在珠江口首先看到大片稻田;他們原來經過的島嶼上雖然有停泊處,是漁民短期停留和海盜們休息的理想地點,但大都無人居住。另一些島嶼則有城鎮雛形,居民點分佈在山丘或者花崗岩岬角,總是朝向大海,并且林木茂盛,這使人們與大自然連為一體。據卡斯塔涅達·戈伊斯和加斯帕爾·科雷亞測定,屯門距廣州約二十里格,位於伶仃島(後來劃入英屬香港地區)以北三里格,距(已納入中國領土的)南頭也是三里格。屯門因其人口眾多、雄踞海港,控制該地區的海上和內河貿易顯得極為重要。阿爾瓦雷斯在這裡受到歡迎,這可能預示兩國人民將會友好交往。可以肯定的是,佩雷斯·德·安德拉德於1516年到達這個港口之後,一些人在這裡住下來作生意,并且建造了幾座房屋,這是由於費爾南·佩雷斯向廣州都堂請求建造一座倉庫以保護其貨物不受風雨浸蝕和被當地人搶掠,獲得允許。對於葡萄牙人這第一座設施,人們所知甚少,但根據殘存的葡萄牙文獻記載,可能西蒙·德·安德拉德此後來到這裡,借口防備海盜侵襲決定按照上述城市的樣式建築一座炮台;雖然炮台基本上用木料建成,但有巨大的石基和木柵門,足以供人們居住。圍牆內佈局比較凌亂,房屋也很簡陋,不過,正如上個世紀一位作者所说,它在當地已算突出: “所有的街道都用石板鋪地,大部份都彎彎曲曲,加上小販和工藝匠人熙熙攘攘,車輛難以通過。”(11)中國傳統的城市格局要求街道規則呈幾何形狀,這足以證明以下的假設,即當時伶仃島的某些地方已經按照西方中世紀的規則建設,葡人於1521年被趕出該島之後,葡萄牙人群體定居的地區完全被毀,但“留大鬍子的人們”的腳印將永遠留在他們曾居住過的地方。

寧波

離開屯門的葡萄牙人於1524年到了寧波,他們是第一批到達那裡的葡萄牙人。儘管帝國明令禁止與“佛朗機”(12)做生意,一些中國“移民”通過賄賂中國官員找到了一個可以安置外國人的地方,與這些外國人進行以貨易貨的買賣。這樣,在浙江省富春江(13)入海口的一個小海灣建立了一個港口,這個港口的貿易很快便發展起來。

在河口處離海岸三里格的地方有兩個島,“兩個島中間有一條航道,寬度在火槍射程的兩倍以上,深20-25英尋,一些地方有小海灣作優良的拋錨處,小溪清涼的淡水從山頂流下,穿過雪松、櫟樹、柏樹組成的密林,許多船隻都用當地木材作橫桁、桅杆、船板及其他木製部件,非常方便”(14)。當地人和沿此海岸航行的人稱它為寧波門戶(15)的這兩個島嶼擋住河口,是一座天然屏障,成為建立居民點的理想地方。加上這個居民點獨具特點,一方面便於逃避官方追捕,另一方面能防禦來自海上(頻繁出沒的海盜)的襲擊。葡萄牙人在這兩座島上建立了哨所,駛往陸地的船隻往往先在這裡停留。

瞭解葡萄牙在東方的這座古老城市的真實情況也非易事。同時代人所作的描述都很籠統空泛,而所留的痕跡已消失盡淨,因為這座商站在1548年被中國人徹底拆毀了。據蒙塔爾托·德·熱蘇斯記載,上個世紀,“在鎮海還殘留著一個炮台的遺跡,其建築帶有明顯的歐洲特點,大門上刻著葡萄牙國徽;在吊橋附近還有一座敎堂,據说是葡萄牙人為接待外國人而建造的”(16)。像屯門的情況一樣,我們發現,葡萄牙人到達這裡後的首要目標之一就是建起一座有圍牆的炮台,因為當時最關心保護他們的人不受當地人侵害--當地人不瞭解他們,仇視他們(隨時可能遭到海盜或者對他們不滿的中國官員的攻擊);另外,也是為了劃定定居地點的邊界。

這座城市等不及事先制定規則和計劃便發展起來,立即開始了貿易活動;商站按照我們熟知的方式不斷擴展: 首先建設一條主街道,即葡國大城市常見的“正街”,兩旁蓋起最宏偉的公共建築和宗敎建築,其他街道和小巷從這裡向外輻射。在關於安東尼奧·德·法里亞所受歡迎的報告中,費爾南·門德斯·平托談到了為戰勝海盜科雅·亞辛而舉行的慶祝活動,并且描述了這條街道的情況: “(安東尼奧·德·法里亞)上了岸、接受眾人祝賀。(……)眾人抬著他沿著一條很長的街道朝敎堂走去。兩旁的松樹和月桂樹把街道遮得嚴嚴實實,地上鋪滿燈芯草,上面蓋著許多塊綢緞和錦緞,不少地方擺放著桌子,桌子上的銀製香爐裡燃著貴重香料。快到街道盡頭的地方有一座松木塔,塔身繪成石砌的模樣,最高處有三個尖塔,每個尖塔有一個風標,風標上有一面白緞子旗幟和閃著金光的王國國徽,塔的一扇窗戶裡站著兩個小孩和一個上了年紀的女人。”(17)據平托記載,當時寧波有六七座敎堂,其中包括主敎堂,即臨“正街”的聖母受孕敎堂;敎堂附近有一個大廣場,四周是民房,這種民房在全城超過一千座,并且非常寬敞,傢俱也都很講究。

這座城市無疑是“當時人們所知道的各地最優良最富有的港口”(18),以其越來越重要的地位吸引著當地民眾模倣西方社會中世紀的傳統和習俗。作者對歡迎安東尼奧·德·法里亞的儀式描寫得繪聲繪色,引人入勝,我們忍不住再摘錄一段他在<遊記>一文中的話,説明中世紀的“慶典”在這些遠離故土的人們日常生活中多麼根深蒂固: “安東尼奧·德·法里亞要離開這裡的時候,眾人想抬著他,并給他撐著六個顯要人物早已準備好的一個富麗堂皇的華蓋。(……)在他前頭有許多人在跳舞,耍球、跳佛利亞斯舞和表演各種小戲。和我們在一起的當地人和葡萄牙人一樣跳舞和表演,他們有的是僱來的,有的是受罰不得不為之的;為他們伴奏的有許多小號、高音笛、橫笛、風鳴琴、提琴及手鼓,還有噪雜的吆喝聲,震耳欲聾,使人覺得恍若夢中。”(19)

在上述描寫的字字句句中,人們都能感到當時的寧波多麼繁華,多麼安全,這是與日本進行貿易的結果。到1544年,寧波已經成為一座名副其實的城市,擁有市政府及其法官、市議員、死者及孤兒事務官員、書記官和公正人等等,慈善機構花大量錢財(每年約三萬克魯札多)用於敎堂和窮人醫院的開支。三千歐洲人(但衹有約一千二百葡萄牙人,其中許多人是“與當地人結婚者”)住在一千所私人房屋裡,這清楚地表明那裡已形成一個巨大的貿易中心。但是,“那些葡萄牙人非常高傲,自以為是,斥巨資建造宮殿式的房屋,沒有想到這塊土地不屬於他們,而是屬於當地的偶像崇拜者們;而他們與這些人很少交往;他們沒有考慮到能在這裡獃多少時間要由當地人決定,而衹顧做生意,擴大自己的財富。”(20)因此,這座城市建起來很快,消失得也很快,正如平托所説: “中國的事情難以預料。”1545年,因為中國人搶劫了一個叫蘭薩羅特·佩雷拉的人,一伙葡萄牙人襲擊了一個(離寧波兩里格的)村莊作為報復;此後不幾天,一支由三百艘木船和六千華人組成的船隊侵入這座城市,徹底將它摧燬,殺死了在那裡居住的許多基督敎徒,燒毀了停泊在那裡的所有船隻。

福建漳州明代炮台遺址景色

漳州

那次失敗之後,為數不多的倖存者衹得擠在幾條救出來的木船上逃走,去尋找別的安身之地。在多山的福建省,這些遠離祖國的人們找到一個地方安頓下來,若熱·馬什卡雷尼亞什在1518-1519年曾到該地,離被燬的寧波一百里格,位於廈門不遠的漳州附近。在一年半的時間裡,葡萄牙人把這裡變成了一個繁榮的商業中心;由於前幾個商站失守,這裡自然就成了馬六甲貿易的轉運站。

如果説人們對前幾座城市所知基少,那麼對漳州則幾乎一無所知。此事相當奇怪,因為當時人們都説漳州也很富足。關於其所處位置,我們知道它在一個叫作Liu Loo的海灣裡面,不受那一帶凜冽的東北風的肆虐。據上個世紀一位作者説,那個海灣中部還殘留著“一個炮台的遺跡,炮台用磚築成,呈摩爾人式風格”。(21)這説明它是一個中世紀風格的軍事設施,圍牆上有巨大的塔和半圓形的塔樓。該作者還説,從遺蹟判斷,該炮台“不會是中國人建造的”(22)。顯然會是這樣,因為我們有資料説明,這個商站很快發展起來,鑒於有前幾個商站失敗的敎訓,他們會建造防禦工事,至少會建造小規模的防禦工事。我們相信,1549年該炮台還在建造之中,因為那一年漳州被燬,工如費爾南·平托所説,摧燬漳州的過程極快,可以設想,如果圍牆已經堅固,就不會出現這種情況;另外,可以肯定,在短短的一年半時間裡不可能完成浩大的工程。

漳州土堡遺址

在這座城市原來所在地以東、離漳州不遠的地方,我們還能找到一個叫Au Tche的小村,它位於西溪河口,地勢優越。現在那個河灣已經淤塞,但據居民説,從前曾停泊過大噸位的船隻。對於逃生出來的葡萄牙人來説,這裡無疑是個理想的棲身港口: 受到來自陸地的進攻時能迅速逃走,便於建立居民點,而且地勢較高,能俯瞰四周景色。

作為那座炮台的證據,至今還殘存著幾段很厚的圍牆,當地居民説是明朝遺留下來的。這些都是葡萄牙傳統建築技術的特點。炮台主要用土坯築造,但也盡量使用了一些花崗岩(23),所以直到上世紀還存在(儘管已經毀壞)。由於後來填海和建造一些工程--例如牆柱和(現已埋在地下的)環港道路--需要大量已開採出來的石料,當年港口和商業城市的遺跡必然就漸漸破壞了。

後來,利欲熏心的死者事務管理官艾雷斯·博特略·德·索薩危及了葡萄牙人在那裡的生存,導致與當地人關係破裂。由於他的所作所為,我們的人失去了食品供應,不得不襲擊附近村莊,以搶得一些食物。這種做法又惹惱了中國當局,他們毫不留情地把葡人趕出了漳州。

眺望漳州明代炮台遺址景緻

不過,必須繼續在東方土地上進行貿易,這是全民族的希望。

上川

於是,決定在廣東省南部的上川島尋找一個新港口。同時,必須設法向當地人傳播福音,讓他們了解聖經,恢復對“佛朗機”的信任,因此出現了“東方使徒”聖方濟各·沙勿略這個重要人物,他於1552年11月27日在上川島逝世,時年52歲。當地不夠安全,葡萄牙人顯然不能在那裡大規模建造房屋。因此,我們可以説,上川島從未建成一個葡萄牙人定居地,也不曾有他們賴以建造一座城市的港口。在這裡修建任何房屋都必須考慮其短期性,衹供從馬六甲前往日本的船隻等待有利的季風期間在島上停留,即一般祇在這裡住三四個月,因此,當時衹用樹枝和樹葉搭建一些棚子。有時候也使用竹子(24),這種材料非常柔軟,到埠的葡人前些年與中國人的接觸中學會了用竹子造房屋的經驗。除此以外,還使用以船槳和船帆搭帳篷的辦法,正如法里亞·索薩所説: “早在1550年前後,葡萄牙商船就常在廣州一帶中國大門附近的上川島停泊;他們的住處很簡陋,用船槳和船帆草草搭起棚子供他們做生意時使用。”(25)每條船都攜帶許多備用帆(26),并且水手們都熟練地掌握使用船帆的技術,這種建造住處的簡單方法相當實用。

浪白澳

下一步到的地方是位於香山灣南面、前一個島東六里格的浪白澳。由於赴日本傳敎的耶穌會敎士到來,這個港口於1555年開始擴大;該島原本無人居住,後來也慢慢建起了“茅屋”,甚至還有了一座敎堂。1556年在島上居住的葡萄牙人達三百個,到1560年就超過了五百,但他們必須為此納税。當時,這座港口開始停泊前往廣州貿易的“馬六甲船”,因為在此之前廣州已經向外國人開放。(27)和在上川島一樣,葡萄牙人在這個商站也不敢大興土木,甚至沒有為建立一座像樣的城市打下基礎。雖説現在情況更為穩定,但仍然像在上川時那樣,用樹枝和竹子蓋一些棚屋,以樹皮作屋頂。由於葡萄牙人的船隻尚不得緊靠海岸停泊,所以不能搭建那種實用的帳篷,不過這種棚屋也像前邊那個島上的一樣不牢固。直到日本航線的船長隊萊昂內爾·德·索薩海軍准將來後才取消了那項禁令,但此時已開始在可以完全合法定居的另一個地方進行貿易活動了。確實,從1553年開始,葡萄牙人已登上了澳門的土地。

澳門--城市建設和建築

本文研究的範圍僅僅是澳門的起源和對此進行思考,即從小心翼翼地邁出頭幾步,以建立城市雛形,到完全形成城市格局。這一時期從1552年葡萄牙與澳門半島及其附近島嶼初步接觸開始,到17世紀20年代結束。我們認為,這一時期可以分為三個不同的階段: 佔領該地,穩定下來,相信未來。

佔領該地

我們知道,葡萄牙航海者們從日本返回途中(28)在上川停留,所以他們很早就與澳門有所接觸。這種接觸由於中國重新允許貿易活動而更加頻繁;從廣州貨市(東南亞最大的貨市)返回浪白澳時葡萄牙人要求允許他們在澳門上岸,正如中國方面的文獻所説: “三十二年(1554),番舶托言舟觸風濤,願借濠鏡地曝曬水漬貨物。”(29)

澳門是個小小的半島,擁用優良的停泊處,特別是在其西北部,能躲避強風和颱風。它周圍有幾個島嶼: 灣仔島、橫琴島、萬山島、氹仔島和路環島。當時這些島嶼均無人居住,衹是偶爾有海盜在那里藏身。但是,澳門早就有兩個華人村落以及他們的“祭堂”〔祠堂〕(祭祀祖宗牌位的庭堂)和大小廟宇。廟宇自然用他們最喜歡的木料和磚瓦築造,這與中國繁榮的明朝時期其他建築物完全一樣。與以前幾個朝代相比,明朝全盛時期的建築無疑堪稱楷模,澳門半島自然也受到影響。

澳門媽閣廟牆垣(油畫)

媽閣廟屋脊檐翬一瞥

在澳門南端的西望洋山有座廟叫媽閣廟(供奉阿媽),據説澳門的名稱即來源於此。葡萄牙人到達這裡時,媽閣廟由一系列神殿組成,頗具明朝的建築風格,沿西望洋山而建,與周圍的自然景觀和巨巖渾然一體。中國建築物這種極獨特的外觀告訴我們,它們與周圍的景色有著多麼深的內在聯繫,突出的不是自身的價值,而是它們與大自然的天衣無縫的結合。媽閣廟建於明朝初年,直到上世紀末還保存完好,由福建商人進行了必要的修繕。我們今天看到的媽閣廟比當年擴大了,但仍保留著原有的風貌: 雙層屋頂(其實下層衹不過是建築物四面檐廊的檐頂)呈人字形(雙坡面),翹檐和屋脊各不相同(甚至有的沒有屋脊,以圓形代之)(30),使建築物表現出一種奇特的生機和動感,讓信徒們頓時產生強烈的宗敎感情。第二座大殿的“牌坊”極為宏偉,是媽閣廟的中心。廟裡的花崗岩巨石上刻著讚頌當地美麗景色的詩句。

這座廟四周,形成了一個來自福建漁民的村落。(31)那裡的住宅一般為一層或兩層的房屋,全都是雙坡面式屋頂(易於建造),房屋排列不太規則,狹窄的街道上用石板鋪地。這些房屋按照傳統方式排列在街道兩旁,在西望洋山下構成一個有機整體,這種格局一直保留至今。此地“風水”極好,享盡大自然的恩賜--朝向西南,面臨大海,西望洋山擋住了寒冷的北風。中國的泥土占卜術(風水)是一種古老的傳統科學,它特別重視外表、神話和傳説,認為萬物皆有其象徵意義,人在任何行為之前必須首先研究該行為是否違反自然或超自然的禁忌。“當一群人到地球上一個無人居住的地區安頓下來,決定在那裡建造住處、城市或者從事農業活動,那麼他們就要在這一環境中生活并且改造環境。而根據中國的‘風水’學説(32),環境會根據他們進行改造時是否遵循自然規律作出積極或者消極的反應。”(33)在一個不諳此道的人看來,這種信仰有迷信之嫌,但我們從中可以看出人與自然結合、享受自然的偉大願望。

半島北邊,從望廈山到沙梨頭一帶,出現了一個叫望廈村(遙望廈門)(34)的村莊。它是澳門最古老的村莊,居住著明朝建立初年為躲避戰亂逃到這裡來的福建人的後代。(35)他們在沼澤地裡種植水稻等農作物,但其所處位置也符合“風水”的要求,因為位於山腳下,既有山遮擋北風又有太陽全年照射,并且沒有洪水泛濫之虞。這些都是為建立任何村鎮和城市選擇地址的條件: 既不太高又不太低,既便於取水又便於排水,永遠不會有遭受澇災的危險。(36)這是個像燕窩一樣的絕好的棲身之地,(37)“這塊平地由幾座山遮擋,其中一座環繞四周,構成蓮花形狀,連接澳門與香山縣的地峽則代表蓮花莖”。(38)顯然,這個地方應當建一座廟。後來漂來了一尊觀音菩薩的木雕像,望廈村民們興奮異常,修起了一座觀音廟。這座廟宇由平行排列的小建築物構成,至今尚留一座這樣的房屋,按照明朝的傳統風格和特點建造,各種精巧的裝飾成份讓人目不暇接。(39)這些裝飾有個非常顯著的特點,即不僅僅附屬於建築物的主體,而且有內在聯繫,既有實用功能又是建築物的組成部份,所以説不祇是單純的裝飾。

望廈村以這座簡陋的廟宇(後來它被在其東北建起的觀音堂“壓制”下去了)為中心發展起來,房屋用竹子建造(澳門竹子很多),外面敷以棕櫚葉,用稻草蓋頂。這些房屋後來逐漸被沿中心軸線建造的長方形小建築群代替,建築群內有院子、庭堂和走廊。中國住宅的佈局嚴格遵守孔子的道德原則(40),反映中國家庭家長制的權力尊嚴,即嚴格的等級制度。這種住宅是表示這一觀念的最好形式,其房屋沿一個軸線排列,形成對稱的整體,其中一個個房屋又構成依次排列的院子(41),最大的房屋在院子的北面,總是供家中最年長的人居住,而東西兩邊的房子則由年輕人居住。每個院子裡都有廊柱,每個房屋用途分明。和廣東省的其他地區一樣,因為天氣炎熱,住宅往往有幾個院子,便於通風。住宅的大門總是朝南開,衹有這個門才有裝飾物,借以表示該住宅主人的身份和地位,有時門框或門柱上還有對聯。還有的裝飾物僅僅是為了説明這一家人遵循的哲學或者信仰。(42)

在澳門,這些特點後來明顯地保存下來,因為到了19世紀建起住宅樓的時候,雖然吸取了雜交風格的特點,但仍然完全保留著中國院落的形式。

葡人佔領澳門半島是從山腳下,即現在的賈梅士花園所在地開始的,那裡位於連接地峽和西望洋山的道路中間,與兩個村莊距離相等。除了直通海上之外,這個位置還便於他們與當地人直接交換產品,一方面是與也從事海上貿易的西望洋村交換,另一方面同望廈村交換,并且從望廈村可以方便地得到來自大陸的產品。另外,所有到西望洋村去的人必須經過葡萄牙人所在的地方,這便於吸引人們進行交易。所以説,這是個理想地點,除了上述便於貿易之外,還有遮擋東南風的自然屏障。這一點從以下事實可以證明: 建立居民點之初就在這個地區建造了第一座主敎堂(現在的聖安東尼敎堂);至今這裡的地名中仍有營地街(商人街),即當時確實是進行貿易的地方,以及工匠街(殖民者街),它説明葡萄牙人在澳門半島“殖民”是從這裡開始的。這個商站首先建造的是一條中心街道(位於現在的沙欄子街),然後呈魚刺形向兩邊擴展,這條街的最高處便是上面提到的敎堂。

此前在中國其他地方建立商站的經驗告訴人們,佔領這個地方必须十分小心。當時還在浪白澳進行貿易,如果再建一個港口,中國當局必不會好眼相看。因此,從一開始就認為,在這裡停留不夠安全。於是,像在上川和浪白澳一樣,任何建築都必須是臨時性的。

葡萄牙人親手在澳門建造第一批房屋時使用了先前在亞洲各地學到的經驗。最早的經驗是在與果阿人的接觸中從印度學的。採用當地材料和使用新技術以克服氣候方面的困難極為重要,因為在以後建商站時也能在當地找到類似的材料。但是,各個地區氣候不同,這不僅指溫度,而更重要的是風暴的種類,因此我們可以説,葡萄牙航海者們到了“阿媽停泊處”時已經相當擅長使用竹子、各種木料、棕櫚葉和獸皮等材料建造房屋。由於當地的氣候特點,夏季經常出現颱風,房屋很快統統毀壞。但是,葡萄牙人初期在澳門建造的臨時房屋表明他們善於學習和掌握建築技術,并且能滿足他們喜好和舒適方面的需要。當然,那時的“建築物”由於不言自明的原因現在已不復存在,更為可惜的是,我們沒有關於這些建築形式的文獻(儘管有上面我們提到的同時代人撰寫的措辭籠統的文章),但我們相信,根據現在還使用的臨時建築,根據葡萄牙人在建造房屋方面善於按照所佔據地區情況的不同而改變作法,根據他們善於適應當地的氣候和建築材料,可以斷定,“佛朗機人”最初建造的房屋不可能是別的樣式。現在我們來介紹一下他們肯定使用過的三類房屋。

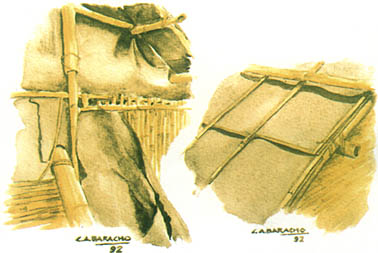

媽閣廟金字屋頂“鑊耳”護牆 在澳門建起的房子是一些竹子結構的茅屋,其豎向部份“插在”地上,用竹竿橫向“固定”,再用竹皮或棕櫚葉緊緊捆住。那些較大的房屋,例如“登記處”(登記貨物和船長們開會的地點)還用船上的横桁和後鞧作柱子和主樑。屋子的牆壁也用竹子排列而成,既便於通風又減少可怕的潮濕;出於氣候變化(特別是雨水過多)的需要,有時還加上一層鞣製過的水牛皮

(43),這種材料既可防雨,冬天還可擋風。水牛皮還可以用於屋頂,覆蓋在椽子上,用劈成兩半的竹子固定。門窗也和牆一樣建造,但一般衹用竹竿豎向排列而成,上端固定在牆壁上,可以關閉和打開。這種建築方法有其不利之處,即氣候變化無常,而水牛皮過分吸熱,易於造成溫室效應。同時,他們還建造一種主要用竹子但外面貼一層樹皮的房屋。樹皮和竹子一樣,是自然資源,容易得到,而且還有一個優點,既可遮雨又可擋風,還能長期使用,衹要留出通風口,屋內就能保持人可以忍受的溫度;樹皮一般用於屋頂下面和牆壁上端。無論如何,這後一種房子不如前一種用竹子做的房子涼爽,因為樹皮固定在上面,不像竹子那樣能隨意拆卸。樹皮也用劈成兩半的竹竿固定,在屋頂則再用長條的樹皮加固,防止脱落。房子建成之後還要用粗竹竿頂住,保持平衡,防止被大風吹倒。 。以這種方法建造的牆壁很不結實,必須用捆在一起的竹竿加固(基本上同第一種相同),於是出現了“三明治”式的牆壁。屋頂盡量用稻草,但這裡的稻草品種不好,數量也不多,所以一般還是使用上面提到覆蓋樹皮的方法。

衹要可能,上面提到的各種房屋都盡量在地面以上建造,但這取決於可以施工的時間,因為這種方法要求精心設計和施工,因此,直到人們對留在這裡越來越有信心時才開始採用。這種方法是在果阿和馬六甲學來的,它便於防止白蟻等害蟲侵擾,也由於有了個“內部空氣箱”而更利於通風,所以屋裡更加涼爽。

漸漸對這裡建立信心之後,開始感到需要築造更堅固的房屋,於是盡量用本省常用的青磚壘牆。《澳門記略》説: “(……)海道汪柏許之(指葡萄牙人首次上岸)。初僅苃舍,商人弁奸利者漸運瓴甓榱桷為屋。佛朗機遂得混入,高棟飛甍,櫛比相望。”<html><RETLAB1003500040045><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1003500040045") data-cke-saved-name="RETLAB1003500040045" name="RETLAB1003500040045">(44)</a></html>

從這時候開始,澳門的建築就有了不同的特點,這是城市發展的需要。人們自然也感到了這種需要,這一狀況與其他因素相互作用,為葡萄牙人在這裡定居作出了貢獻。

<JZ>

穩定下來

</JZ>

“(……)久之遂專為所據。番人之入居澳,自汪柏始。”《澳門記略》裡的這段話雖然不全面,但也説明葡萄牙航海者們得以定居。確實,此時,即1557年,葡萄牙人從中國皇帝嘉靖那裡得到了允許他們在澳門定居的“金牌”<html><RETLAB1003500040046><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1003500040046") data-cke-saved-name="RETLAB1003500040046" name="RETLAB1003500040046">(45)</a></html>,但起初還要交納“地租”<html><RETLAB1003500040047><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1003500040047") data-cke-saved-name="RETLAB1003500040047" name="RETLAB1003500040047">(46)</a></html>。不過,葡萄牙人在這裡所佔的地方不僅僅限於這個小小的半島,而是擴展到了香山縣: “(……)我們的第二個優勢是不僅完全而獨立地控制了半島上的澳門市,而且以武力奪取了香山島的部份土地。(……)葡萄牙人在那裡有幾個莊園,可以得到非常需要的食品,無須再依賴中國人。”<html><RETLAB1003500040048><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1003500040048") data-cke-saved-name="RETLAB1003500040048" name="RETLAB1003500040048">(47)</a></html>

此時,葡萄牙人定居及其建築的發展開始了一個新時代。“葡萄牙人在這個島嶼和澳門港生活了幾年,在各自看中的地方蓋起茅屋。這裡土地肥沃,是船舶停靠的良港,他們建起了堅固的土坯房,與當地人結婚,通過從最早到達的人當中選舉出一些人組成政府,這些人負責管理、維持治安和與中國人打交道,向他們交税,幫助他們,向他們報告當地情況,因為他們管理貨市事宜,衹有這樣葡萄牙人才能長期住下去;他們向所有人收錢供自己花銷,還向來自印度的人抽貨物的百分之幾的份額,份额沒有限制,這種事并不多見。”<html><RETLAB1003500040049><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1003500040049") data-cke-saved-name="RETLAB1003500040049" name="RETLAB1003500040049">(48)</a></html>從這裡我們知道,安定是以銀錢為代價得來的,而中國人卻獲雙重利益,因為除了這些錢外,他們還索要所需的產品。<html><RETLAB1003500040050><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1003500040050") data-cke-saved-name="RETLAB1003500040050" name="RETLAB1003500040050">(49)</a></html>儘管如此,鑒於有前幾次失敗的敎訓,我們願意保持這種友誼,雖然是表面的友誼,衹有這樣才能鞏固這個商站,因此不惜一切代價。浪白澳前途未卜,後來的事實證明了這一點,因為在1560年不得不離開那裡。而現在已經“奪取”了澳門! 在這之前,阿爾布克爾克曾主張在果阿和馬六甲的葡萄牙人與當地婦女結婚以加強友誼關係,他的這個老主張又在澳門重新實施<html><RETLAB1003500040051><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1003500040051") data-cke-saved-name="RETLAB1003500040051" name="RETLAB1003500040051">(50)</a></html>;由於需要把人數日益增加的群體組織起來,很快建立起了以日本航線船隊長為首的地區政府。在他領導下,開始整治長期以來在這裡陸續建造的雜亂無章的房屋,前面我們已經説過,他們“在各自看中的地方蓋起茅屋……”。法里亞·索薩也説: “每個人都隨意在任何地方建自己的工廠和房屋,因為那沒有人出售土地……”<html><RETLAB1003500040052><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1003500040052") data-cke-saved-name="RETLAB1003500040052" name="RETLAB1003500040052">(51)</a></html>澳門真正的城市規劃是從1558年建造第一批敎堂開始的(總是在地勢較高的地方建敎堂),敎堂前地有助於規劃城市的佈局。我們已經説過,有規則的城市建設在內港的賈梅士山附近、離聖安東尼敎堂不遠的地方開始進行。葡萄牙人墨守成規這一傳統特點也表現在自發地進行城市建設方面,他們在澳門重新採用了在印度和其他亞洲商站的做法。歐洲城市建設方面的新知識還沒有傳到在遙遠東方冒險的人們這裡。王室在這方面也不重視,因為當時最主要的是建立鞏固的貿易基地。在這裡的地位還很脆弱,尤其是在中國。葡萄牙人發現中國的文化異常根深蒂固,并且排外情緒非常強烈,不能奢望立即把西方觀念直接移植過來。另一方面,應當考慮到,來到這裡并想在這裡居住的人并非直接來自葡萄牙,而是從果阿或者馬六甲來的男男女女。也就是説,新城市的形成所遵循的原則不是最初從祖國帶來的,已經被修改或者篡改。不過,它代表了在幾個世紀中學到的群眾智慧。因此,毫不奇怪,歐洲其他國家在嚐試新思想和新經驗的時候,葡萄牙卻死抱著中世紀風格不放。還有,來澳門居住的人不僅僅是葡萄牙人,還有馬來亞、印度和卡菲爾的商人<html><RETLAB1003500040053><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1003500040053") data-cke-saved-name="RETLAB1003500040053" name="RETLAB1003500040053">(52)</a></html>,以及來到澳門的越來越多的中國人,這在一定程度上形成了一種城市建設方面的混雜觀念。

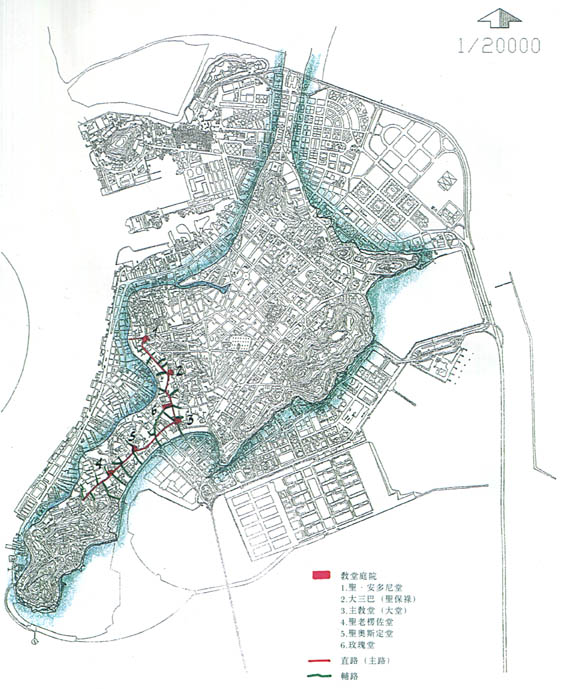

<img src=) 媽閣廟媽閣村範圍圖示 在這裡,我們不想把城市建設與建築截然分開來加以分析,因為兩者被逐漸形成的特定環境聯繫在一起。需要有上帝的“家”來接待基督敎徒,於是很快建起了敎堂。第一座敎堂在葡萄牙人居住區最高的地方建起來了,即我們的航海者們進行祈禱的聖安東尼敎堂。(53)它是在1558年由前往日本的耶穌會敎士們建造的,與周圍建起的房屋一起成了澳門半島第一個宗敎中心。 1565年,弗朗西斯科和埃曼努埃爾兩位神父和另外六位耶穌會敎士在聖安東尼敎堂附近為去日本的傳敎士建造了一座小小的敎士客房,即後來的聖母學院。客房旁邊還建了一座小敎堂,可供三百敎徒住宿。 這時人口還不多,有約八百名葡萄牙人(54),他們當中許多人是1500年關閉浪白澳港之後遷到這裡來的。在此之前,這裡雖然不像在果阿和後來的寧波那樣建起宮殿式的房子,但在房前都有較大的花園。 如果説居民點最初在港口附近有的低窪地區擴展,那麼現在則不同了,改為通過僅有的一條街向南發展,盡量與半島自然中軸線相連。花王堂街和龍嵩街構成了像許多葡萄牙城市裡都有的“正街”,其思路是,一方面開闢居民點的主要通道,與半島的軸線相連,根據當地地勢發展,使之與其融為一體;另一方面,與半島中軸線相連也是為了保證未來城市的對稱性,因為澳門與以輻射形發展的果阿和馬六甲不同,呈線形發展,即所以謂“魚刺形”佈局)。在研究下一個時期時我們將會看到,這種形式確定得極為正確。 一座座房屋按照這種格局逐漸建起來,但沒有一個把它們聚結在一起的成份,形不成一個個小建築群(已有的聖安東尼敎堂那個建築群除外),這在後來表現得更為明顯。無論如何,由於相信皇帝下令允許在澳門定居,城市畢竟漸漸發展起來。作為建築材料的竹子逐漸被木板、尤其是圓木所代替,中國人也向外國人提供磚和凹形的琉璃瓦(與葡萄牙的圓筒形瓦非常相似),從而房屋的結構更堅固和舒適。另一方面,所有這些材料與葡萄牙常用的建築材料都非常相似,可以開始建造另一類房屋,其中有許多是中國工匠建造的(55),他們的風格對這房屋產生了很大影響。雖然現在已找不到這一時期的建築物,但我們相信,它們的形式應當與今天我們還能在氹仔尤其是路環看到的最古老的房舍特點相同。這樣説有以下原因:1)中國建築特點在幾個世紀裡一直保持不變,建築物的樣式前後非常相似,衹在裝飾細節上有些變化,因此今天的建築與從前的建築幾乎完全一樣:2)雖然這兩個島嶼上的上世紀和20世紀初建造的房屋基本上保持著中國特點,但表現出與歐洲成份共生的現象--例如門窗上有三角形中楣,門邊有小立柱、外牆有底座--這些都給建築物打上了中國和歐洲風格最終結合的印記;3)這些顯然是從很久以前的形式演變而來的成份源自對中世紀知識的重新詮釋。因此,我們的建築物基本類型的形象符合中國建築的民間傳統,即類似於當時的建築風格,同時又具有從那時使用“其他”知識演變而來的建築語彙。 建築一般為長方形,在佈局方面考慮到保存一個小的內部空間,即院子,周圍和房間的門都朝著院子。院子不大,但能保持通風和陽光照進屋裡,保留了我們上面提到的中國四合院的特點。在空間安排、房屋結構以及材料使用方面,這些建築物表現出對氣候特點的重視。在佈局上注意利用主要風向的氣流,在門窗設置上保證“交叉通風”;完全從中國建築類型演變而來的側牆比附加立面高,這既阻擋了強風直接吹入,又能保證空氣暢通: 有的(由直接鋪在椽子上的瓦構成的)屋檐利用對面的建築物形成氣旋,這是當地使用的方法。屋頂仍為雙坡面,使用上面提到的琉璃。 有趣的是,在符合當地氣候條件方面,氹仔和路環居民點的結構也與澳門一樣,是東北-西南走向,這顯然説明這是那種條件下最合理的佈局。 讓我們回過頭來再談談澳門。上面提到了與龍嵩正街重合的自然中軸線,它已經成了差別越來越大的兩部份的分界線: 葡萄牙人盡量往東部遷移,即往南灣區遷移,那裡有個良港(颱風時期除外),而中國人則在西部安家。與此同時,另一個中國人村落正在另一端,即沿沙梨頭河發展起來,主要是接納從遠方來到這裡想與葡萄牙做生意的人。但這些人疑心重重,尚不能與他們建立足以共同生活的友誼關係。下面我們看一看這些差別如何給城市的發展打上了深深的烙印--後來這座城市出於防禦外來威脅的需要不得不築起圍牆。 相信未來 葡萄牙人的穩定有了保障,覺得有勇氣象先前做過的那樣切實著手建造一座城市了。這個時期也稱為“敎堂時代”,因為本市的主要敎堂都是在這時候建立起來的。 建築材料越來越依賴中國人提供,尤其是當地使用的黑黏土磚〔青磚〕,為了克服這一困難,必須使用葡萄牙在這方面的一種古老辦法: 土坯。在葡萄牙本土,土坯的使用由來已久,并且也曾在馬六甲和前幾個中國商站(寧波和漳州)使用過,效果極佳;用這種辦法須把土夯實、很費時間,而且牆壁要更厚一些,但土坯牆非常堅固,隔熱性能極好,所以屋內非常涼爽。當地人使用的一種材料解決了把土夯實的問題,還縮短了製造土坯的時間,這就是貝殼粉。貝殼經火燒之後成了土坯的黏合劑。在製坯過程中還加入稻草作為加固成分,使之異常堅固,稱為“chunambo”土坯。這種土坯後來還用來建造城牆和敎堂,但牆基使用石料,建築物的附加立面也主要使用石料。

媽閣廟媽閣村範圍圖示 在這裡,我們不想把城市建設與建築截然分開來加以分析,因為兩者被逐漸形成的特定環境聯繫在一起。需要有上帝的“家”來接待基督敎徒,於是很快建起了敎堂。第一座敎堂在葡萄牙人居住區最高的地方建起來了,即我們的航海者們進行祈禱的聖安東尼敎堂。(53)它是在1558年由前往日本的耶穌會敎士們建造的,與周圍建起的房屋一起成了澳門半島第一個宗敎中心。 1565年,弗朗西斯科和埃曼努埃爾兩位神父和另外六位耶穌會敎士在聖安東尼敎堂附近為去日本的傳敎士建造了一座小小的敎士客房,即後來的聖母學院。客房旁邊還建了一座小敎堂,可供三百敎徒住宿。 這時人口還不多,有約八百名葡萄牙人(54),他們當中許多人是1500年關閉浪白澳港之後遷到這裡來的。在此之前,這裡雖然不像在果阿和後來的寧波那樣建起宮殿式的房子,但在房前都有較大的花園。 如果説居民點最初在港口附近有的低窪地區擴展,那麼現在則不同了,改為通過僅有的一條街向南發展,盡量與半島自然中軸線相連。花王堂街和龍嵩街構成了像許多葡萄牙城市裡都有的“正街”,其思路是,一方面開闢居民點的主要通道,與半島的軸線相連,根據當地地勢發展,使之與其融為一體;另一方面,與半島中軸線相連也是為了保證未來城市的對稱性,因為澳門與以輻射形發展的果阿和馬六甲不同,呈線形發展,即所以謂“魚刺形”佈局)。在研究下一個時期時我們將會看到,這種形式確定得極為正確。 一座座房屋按照這種格局逐漸建起來,但沒有一個把它們聚結在一起的成份,形不成一個個小建築群(已有的聖安東尼敎堂那個建築群除外),這在後來表現得更為明顯。無論如何,由於相信皇帝下令允許在澳門定居,城市畢竟漸漸發展起來。作為建築材料的竹子逐漸被木板、尤其是圓木所代替,中國人也向外國人提供磚和凹形的琉璃瓦(與葡萄牙的圓筒形瓦非常相似),從而房屋的結構更堅固和舒適。另一方面,所有這些材料與葡萄牙常用的建築材料都非常相似,可以開始建造另一類房屋,其中有許多是中國工匠建造的(55),他們的風格對這房屋產生了很大影響。雖然現在已找不到這一時期的建築物,但我們相信,它們的形式應當與今天我們還能在氹仔尤其是路環看到的最古老的房舍特點相同。這樣説有以下原因:1)中國建築特點在幾個世紀裡一直保持不變,建築物的樣式前後非常相似,衹在裝飾細節上有些變化,因此今天的建築與從前的建築幾乎完全一樣:2)雖然這兩個島嶼上的上世紀和20世紀初建造的房屋基本上保持著中國特點,但表現出與歐洲成份共生的現象--例如門窗上有三角形中楣,門邊有小立柱、外牆有底座--這些都給建築物打上了中國和歐洲風格最終結合的印記;3)這些顯然是從很久以前的形式演變而來的成份源自對中世紀知識的重新詮釋。因此,我們的建築物基本類型的形象符合中國建築的民間傳統,即類似於當時的建築風格,同時又具有從那時使用“其他”知識演變而來的建築語彙。 建築一般為長方形,在佈局方面考慮到保存一個小的內部空間,即院子,周圍和房間的門都朝著院子。院子不大,但能保持通風和陽光照進屋裡,保留了我們上面提到的中國四合院的特點。在空間安排、房屋結構以及材料使用方面,這些建築物表現出對氣候特點的重視。在佈局上注意利用主要風向的氣流,在門窗設置上保證“交叉通風”;完全從中國建築類型演變而來的側牆比附加立面高,這既阻擋了強風直接吹入,又能保證空氣暢通: 有的(由直接鋪在椽子上的瓦構成的)屋檐利用對面的建築物形成氣旋,這是當地使用的方法。屋頂仍為雙坡面,使用上面提到的琉璃。 有趣的是,在符合當地氣候條件方面,氹仔和路環居民點的結構也與澳門一樣,是東北-西南走向,這顯然説明這是那種條件下最合理的佈局。 讓我們回過頭來再談談澳門。上面提到了與龍嵩正街重合的自然中軸線,它已經成了差別越來越大的兩部份的分界線: 葡萄牙人盡量往東部遷移,即往南灣區遷移,那裡有個良港(颱風時期除外),而中國人則在西部安家。與此同時,另一個中國人村落正在另一端,即沿沙梨頭河發展起來,主要是接納從遠方來到這裡想與葡萄牙做生意的人。但這些人疑心重重,尚不能與他們建立足以共同生活的友誼關係。下面我們看一看這些差別如何給城市的發展打上了深深的烙印--後來這座城市出於防禦外來威脅的需要不得不築起圍牆。 相信未來 葡萄牙人的穩定有了保障,覺得有勇氣象先前做過的那樣切實著手建造一座城市了。這個時期也稱為“敎堂時代”,因為本市的主要敎堂都是在這時候建立起來的。 建築材料越來越依賴中國人提供,尤其是當地使用的黑黏土磚〔青磚〕,為了克服這一困難,必須使用葡萄牙在這方面的一種古老辦法: 土坯。在葡萄牙本土,土坯的使用由來已久,并且也曾在馬六甲和前幾個中國商站(寧波和漳州)使用過,效果極佳;用這種辦法須把土夯實、很費時間,而且牆壁要更厚一些,但土坯牆非常堅固,隔熱性能極好,所以屋內非常涼爽。當地人使用的一種材料解決了把土夯實的問題,還縮短了製造土坯的時間,這就是貝殼粉。貝殼經火燒之後成了土坯的黏合劑。在製坯過程中還加入稻草作為加固成分,使之異常堅固,稱為“chunambo”土坯。這種土坯後來還用來建造城牆和敎堂,但牆基使用石料,建築物的附加立面也主要使用石料。  data-cke-saved-name="RETLAB1003500040057" name="RETLAB1003500040057">(56)</a></html>該書中的另一段話印證了這一事實,説明他們確實想限制居民點的發展: “部議從之。因設參將於中路雍陌營,調千人戍之。又奏請就其聚廬中大街,中貫四維,各樹高柵,榜以‘畏威懷德’,分左右,定其門籍。”<html><RETLAB1003500040058><a data-cke-saved-href=javascript:GoToTags( href=javascript:GoToTags("LAB1003500040058") data-cke-saved-name="RETLAB1003500040058" name="RETLAB1003500040058">(57)</a></html>因此,更加需要我們上面提到的、首航澳門至長崎航線的船隊長特里斯藤·瓦斯·達·維加下令建造的第一道圍柵防禦工事。對此中國人不樂於看到,但他們同意了,理由是防備日本海盜侵擾。澳門的第一道防護牆是按照葡萄牙人在馬六甲曾做過的那樣,用粗樹幹築成。這樣,木柵劃定了城市的界限,後來還把葡萄牙人區與中國的農村地區截然分開。木柵的一些地段還用土坯加固。雖然特里斯藤·瓦斯希望圍牆的圓周盡短量一些,以便盡快完工,但由於兩個原因它沒有小於四百英尋(800米):一是有一座山丘不宜留在城牆之外(可能指現在的賈梅士花園所在地),二是居民點正在迅速發展。其中城牆為270英尋(596.2米),有四座方形炮台,因為時間緊迫,祇能這樣。城牆高14-15拃(3.08至3.30米),下面厚6拃(1.32米),上面厚5.5拃(1.21米)。參加建造的既有富人也有窮人,既有家庭人口多者,也有人口少者,既有基督敎徒,也有中國人,還有耶穌會敎士。為了取土製坯,各家拆下了門板。在十六天的時間裡建成了271英尋(每天17英尋)。事先的計劃是在陸地一邊建271英尋(596.2米),臨海的一邊建129英尋(283.3米),臨海一邊各戶門口有碼頭。特里斯藤·瓦斯還主張,這些碼頭建成後也應起城牆的作用。

<img src=) 但是,直到1622年,這道城牆才被更加鞏固的石結構城牆代替(58);也在這個時期,城牆的險要處築起了炮台(北面的大炮台、聖若奧炮台和嘉思欄炮台,南面另一段城牆有西望洋山敎堂的炮台、南灣炮台和後來的娘媽角炮台)。從總體來看,它沿用了中世紀的軍事建築體系,有傳統的塔樓,我們在果阿和馬六甲看到的建築類型在這裡保持下來。

但是,直到1622年,這道城牆才被更加鞏固的石結構城牆代替(58);也在這個時期,城牆的險要處築起了炮台(北面的大炮台、聖若奧炮台和嘉思欄炮台,南面另一段城牆有西望洋山敎堂的炮台、南灣炮台和後來的娘媽角炮台)。從總體來看,它沿用了中世紀的軍事建築體系,有傳統的塔樓,我們在果阿和馬六甲看到的建築類型在這裡保持下來。  data-cke-saved-name="RETLAB1003500040060" name="RETLAB1003500040060">(59)</a></html>戈伊蒂亞這段話使我們認為,澳門市無疑是東方的西方古城後起的代表。如果我們把這種中世紀城市與中國的同類城市作一比較,就會發現兩者有類似的意圖;在城牆內發展,以利於自我保護和防禦;確定城市界限;與農業區分離。在一定意義上可以説,中國城市含有歐洲中世紀城市的哲學思想。

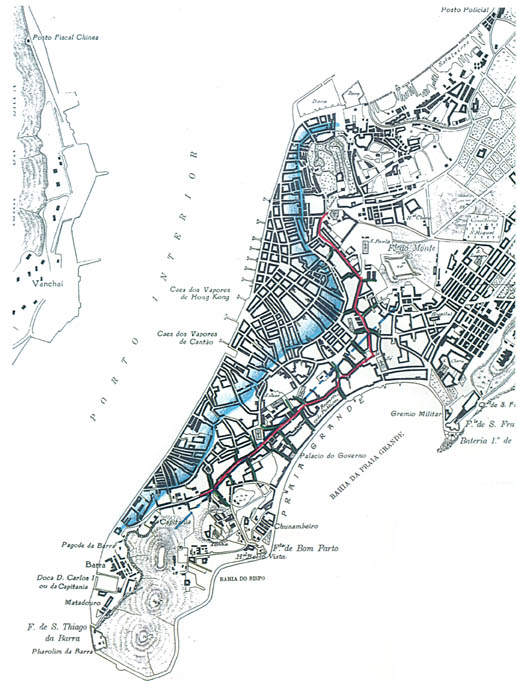

<img src=) 1912年澳門地圖

1912年澳門地圖

(紅色所示居民點之朝向位置)

在1568年前後,葡萄牙人的住宅數目還不多,唐·梅爾希奧·卡爾內羅在1575年的一段話證明這一點: “我到達那裡的時候,祇有極少的葡萄牙人和個當地基督敎徒的房屋……”(60)但是,從那時起,人口開始與城市同樣發展起來,這正是由於這位尼塞亞主敎(61)的到來起了促進作用;也正是他創建了議事會(1583)。(62)他是個有首創精神的人,來到本半島後馬上(第二年)就建立了一所醫院,即後來的聖辣法耶醫院(63),不欠又建起了一個敎友會,即慈善堂(64),不久又在聖拉札羅區建立了一座痳瘋病院。據記載,他到達這裡七年後,人口大大增加,本市已可以被視為中等城市,所以格列高利八世敎皇於1576年1月23日成立了澳門敎區。據馬泰奧·洛佩斯神父同年記載(65),1578年澳門已有一萬居民,還有“五座每天做彌撒的敎堂”(66)。當時的這些敎堂是聖安東尼堂、主敎座堂(67),聖母堂、聖老楞左堂(68),以及城牆外面的望德聖母堂(後來稱為聖拉札羅堂,因為它位於痳瘋院附近)。(69)與對本市起源方面的一切一樣,人們對這些敎堂最初的建築式樣所知甚少,這是因為當時所用材料不堅固而毀於台風,或者燬於火災,或者由於人們好大喜功,在原有敎堂的地方建起了富麗堂皇的新敎堂。我們知道,當年主敎座堂的走向與現在的不同(原為東北-西南走向,正好與現在垂直)。還有,在澳門原有敎堂前開闢了很大的前地,從而在各敎堂四周形成居住中心,即敎區敎堂和相應的敎區。這樣,本市佈局以主要街道兩旁的宗敎建築物為中心漸漸形成,并且漸漸帶有明顯的中世紀城市的印記,這正是葡萄牙城市的特點,也是我們前面提到的城市的特點,即自發地通過“正街”把各個敎堂--以及作為標志的敎堂前地--和最重要的公共建築連接起來。

類似於澳門早期模式的竹搭房屋

城市向南發展,半島東部仍然空置,這裡成了方濟各會敎士們(他們是於1579年來到本半島的)建造房屋的理想地點。唐·海爾希奧迎來了西班牙人佩德羅·德·阿爾法羅和胡安·巴普蒂斯塔·盧卡雷利,他們於1580年2月2日建成了天神母后修院(後來稱聖方濟各堂)。方濟各會建造敎堂和修道院的意圖與在歐洲一樣: 按照其創始人聖方濟各·德·亞西斯的敎導,遠離城市中心,住在臨水的高處,以求真正在大自然中生活,在大自然與天堂之間生活。(70)

用樹皮搭蓋房頂的土坯房屋樣式

想象中的澳門早期建築模式局部圖示

福隆新街(南中國華人回廊模式街道)

引自Filipe Emílio de Paiva: 《一個海員在澳門,1903-旅遊畫冊》 (澳門海事博物館出版)

澳門在1581年已有大約兩千居民(71),基督敎城區有五百座房屋,并且排列也更為規範。但是,中國官員對澳門的控制時時都能感到。1583年,廣東海道副使向澳門居民下達了“五條禁令”,其中第五條是: “禁擅自興作。凡澳中夷寮除前已落成,遇有壞爛,准照舊式修葺,此後敢有新建房屋,添造亭舍,擅興一土一木,定行拆毁焚燒,仍加重罪。”(72)這些禁令於1749年(此時刻碑立於望廈的中國官員府,并譯成葡萄牙文刻碑立於議事會)再次重申,禁令範圍擴展到敎堂,并增加了新的條款。(73)這清楚地説明,在17世紀,本市已有了蔑視中國人的第一次禁令的經濟實力,能夠在這個東方貿易的黃金時代大大擴張。不錯,確有一些不幸的年份,例如1634年菲律賓航線遭禁,1639年廣州禁止通商,同一年與日本的貿易告終(和1640年確認發生了殉道者使團的悲慘事件),1641年馬六甲落入荷蘭人之手等等,但葡萄牙人堅持不懈,在印度支那、望加錫和帝汶找到了貿易機會,從而得以在澳門保持其較高的生活水平,使城市繼續得到相應的發展。

1586年,澳門取得了城市地位,成為中國澳門上帝聖名之城,有了市政管理的民主方式,由市民選舉產生统治者。從此,他們能更好地監督建築形式,包括建築所用材料的種類和質量,規定其抗火能力--火災是澳門發生的各大悲劇的主要原因。然而,直到17世紀前二十五年末才得以切實實施對建築材料的監督。

澳門之“直路”(主道)及其橫街分道

多明我會的敎士們後來也在澳門建起了房子。1587年,安東尼奧·德·阿爾塞迪亞諾、阿豐索·德爾加多和巴爾托洛梅烏三位神父從墨西哥經阿卡普爾科航線(白銀之路)歷盡千難萬險到達本半島,靠主敎區總管出資在市中心幾間木板房裡安頓下來,這完全符合他們的傳敎任務和生活需要,因為多明我會是行乞敎團,其章程是沿街傳敎,總是在居民區中心地段建造敎堂,以便於接受居民施舍。在澳門,人們慷慨解囊,所以他們很快建起了木板房屋,後來改建成漂亮的土坯敎堂,即聖母玫瑰堂。

1590年以前,城市沿我們幾次提到的自然中軸線向南擴展,著眼於葡萄牙人早已看中的南灣新港。現在,在向南擴展的過程中遇到了西望洋山,它阻擋通往半島最南端的道路。由於最主要的是在那個港口附近建造房屋,而港口也被西望洋山阻隔,所以從那時起聖老楞佐堂四周的城市建設取得很大發展,當然是向東南面、向海灘形成的海灣發展。從外地來本半島這個富有的城市碰運氣的人越來越多,地價越來越高。對此,阿爾瓦羅·塞梅多神父寫道: “(澳門的葡萄牙人)開始建房的時候想佔甚麼地方就佔甚麼地方,想佔哪塊農田就佔哪塊農田,但他們當時不付任何代價取得的東西後來價值連城,人們簡直難以相信城裡任何一個地段都能值那麼多錢;當印度每況愈下的時候,這座城市卻一直在發展,越來越富……。”(74)

人們也把目光投向了灣仔島,幾年後葡萄牙人佔據了該島,在內港對面的“大海灘”地區建起了房屋。耶穌會和奧古斯丁會的敎士們也在島上建起了幾座小敎堂,豎起他們的花崗石十字架(現在已蕩然無存),因此灣仔島又被稱為“神父島”。(75)不過其他敎堂都和聖老楞佐堂一樣建在高處,人們從各個方向都能望見其鐘樓和古老式樣的建築,這是為了便於吸引信徒前往敎堂。建築敎堂時還考慮到風向,因為在這種氣候條件下最好加快夏天的氣流,以保持室內涼爽。由於熱帶氣流從南方和西南方吹來,建築物最好為北-南或者東北-西南走向,大門朝向南或東南開,同時這種走向的建築對熱帶風暴阻力也較小,因為主要於7月至9月從菲律賓群島來的熱帶風暴呈東南-西北走向。

重溫聖母堂

1582年前後,在新址(現址)的第一座聖母堂就是在那種情況下建造的。在此之前,第一批耶穌會敎士在聖安東尼小敎堂旁邊建的聖母堂已數次重建。我在上面説過,耶穌會敎士們起初建造的是過往敎士們的住宿之處,於1565年完工,不久便改為學校。這所學校於1594年12月1日成為大學,即亞洲的第一所大學。1573年,由唐·安東尼奧·維列納神父發起建造了耶穌會在本半島的第一座敎堂,這座敎堂以“chunambo”為材料建成,代替了他們來到這裡不久便被人放火焚燬的用竹子和稻草築成的敎堂。1574年成立的聖保祿神學院於1578年遷到聖保祿山上。敎堂於1581年同樣被人縱火完全燒燬。1582年,學校校長彼得羅·戈麥斯神父下令在原址重建,并要求新敎堂以瓦為頂,這説明它的前身肯定都是以楊木或樹皮作屋頂的。這時候,馬六甲也正在建造當地的學校和漂亮的敎堂,瓦利納尼(范禮安)在1579年曾提該敎堂的唱詩台尚未完工,聖器室也祇建了一半。當年建成的學院被認為是印度最好的學校之一,當然澳門的學校也是如此。前者所在的地點集精神純潔與環境美麗於一體,這正是耶穌會的基本特點。如果説馬六甲那座“工廠”像富爾維奧·格雷戈里奧在1585年6月29日致盧多維科·馬塞利的信中描寫的那樣(76),可以俯視整座城市、大海、島嶼(甚至可以望見蘇門答臘)、河流的花園,那麼澳門的這所學校的情況完全相同,可以俯瞰整個半島,并把美麗動人的灣仔群山盡收眼底。而敎堂則與馬來西亞的同名敎堂在設計上非常近似,是一座平行六邊形的建築,祇是其主祭堂比前者更加突出。最近對聖保祿敎堂遺址進行的挖掘使人們推斷這座敎堂的地基與前者相同。若果真如此,我們就會認為它的規模與馬六甲的聖保祿敎堂類似,可能也屬於僅有一座主殿的類型。

20世紀初澳門地圖上的“直路”(主道)與輔道

但是,1601年再次發生火災,屋樑燒燬坍塌,在根據卡斯特羅·斯皮諾拉(77)的設計建造雄偉的最後一個澳門聖母堂期間,搶救出來的聖體和聖遺物運到聖安東尼敎堂暫時保存。確實,新建的敎堂被譽為天主敎在東方最漂亮、最壯觀的敎堂之一;雖然不無誇張之嫌,但確曾有些人把它與羅馬的聖彼得大敎堂相比。奠基禮於第二年即1602年舉行,全體澳門居民都盡心盡力,捐贈了大筆錢財,以建成本市最漂亮的敎堂。1603年聖誕節新聖母堂啟用,舉行了隆重的宗敎遊行、彌撒等慶祝活動。但當時前壁尚未竣工,直到1644年才完全建成。後來中國人稱這座敎堂為“三巴”(聖保祿)敎堂。

研究這座敎堂的著作汗牛充棟,但都以若澤·蒙塔尼亞神父在同一時代描寫這座建築物的《澳門主敎區歷史上的輝煌》一書為根據(78)。這座雄偉的敎堂存在了二百三十年,後來的一場大火幾乎將其完全焚燬,今天祇剩下了聖保祿敎堂遺址及其前壁。大火是1835年1月26日從學校廚房燒起的,無法控制,後來燃著了敎堂,當時還殘留下了用“chunambo”築成的厚厚的牆壁,但牆壁有倒塌的危險,三年後由市政府下令拆除。

我們的意圖不是由於其形式和風格出現在我們界定的時期之外而再對這座古老的敎堂進行研究或描寫,而是要説明,為甚麼澳門到了17世紀仍然保留著明顯地屬於中世紀特點的因素。

按熱帶氣流之作用而建敎堂

實際上,耶穌會關心的是傳播新的藝術流派,於是它在葡萄牙建造的第一批敎堂以不加雕琢的風格為主要特點,但在澳門實施的卻是守舊主義,後來其他敎團紛紛傚倣。在建築藝術方面它刻意以上面提到的彼得大敎堂為依據,但又不完全照抄,因此在葡萄牙就出現了兩種模式,一種是埃武拉的聖心敎堂,另一種是里斯本的聖羅克敎堂(1564)。不過,對耶穌會敎士們來説,風格并不太重要,重要的是設計方案的根本之處,其中之一是主張祇要一座主殿,便於更有效地講道,即利用兩個基本因素: 視覺和聽覺。然而,在澳門的聖保祿敎堂卻採用了中世紀的三殿體系,而且此事發生在阿豐索·阿爾瓦雷斯(設計了唐·塞巴斯蒂安敎堂以及後來的唐·恩里克大敎堂的王家建築師)完成了他的第四個也是收山之作--祇有一個大殿的聖羅克敎堂--的設計四十年之後。

那麼,為甚麼又重新揀起了那個體系呢?

17世紀中葉澳門城市之發展

正如我們已經看到的,由於此地沒有大量石料,這座建築最好的材料就是土坯或者上面提到的“chunambo”。這種材料雖然抗壓能力很強,但考慮到本建築跨度大,它難以承受屋頂的壓力。里斯本的聖羅克敎堂為石結構,在決定選擇一殿式時尚且遇到困難,那麼在這裡是更是不言自明了,因此人們一致認為,本地的條件不允許祇有兩邊承重、中間沒有加強結構的大跨度建築。這樣,就祇能作兩種選擇: 要麼堅持設計為一殿式,像上面提到的那個敎堂一樣,但這要求建造一個較小的敎堂;要麼仍然建造一座規模巨大、特別雄偉的敎堂,但必須放棄一殿式的設想。決定很快作出,因為建造三殿式敎堂的經驗古巳有之,材料問題從技術上易於解決,并且可以抵禦諸如颱風等嚴酷的氣候因素。

另一方面,放棄了像聖羅克敎堂甚至埃武拉聖心敎堂那種主祭殿較小的方案,採用了多明我敎團那種既長又寬的主祭殿模式。

這樣,建成以後的敎堂會顯得凝重,這尤其是因為按當時“不尚雕琢”的風格建造的外表嚴峻簡樸,祇是敎堂內部裝飾豪華。因此,必须使建築物的整體產生高聳感,於是採用了雖然已經過時但經驗和成功證明歷久不衰的哥特式風格。我們從現存的前壁上看到,大量運用的柱子代表著幾乎所有的古典流派(愛奧尼亞式、科林斯式、混合式),但層數越高柱子的體積相應越小,最後的尖頂上有圓球形飾物。雖然從總體來看前壁的設計集各種古典建築知識之大成,例如三角楣、柱式、幾何形的合理空間佈局(黄金比例),但在整體處理上無疑有著使我們想起中世紀風格的特點,即哥特式大敎堂的雄姿。

如果仔細觀察一下前壁上的肖像,我們會看到源自中世紀的各種神奇的想象。前壁正面上塑造的形象符合中世紀的美學觀點,即表現象徵世界,尤其是上帝-魔鬼、善-惡和生-死的對比,從根本上説是中國中世紀陰與陽的對比。在前壁上還運用了表現主義手法,既有聖經的內容又有歷史主題,還有猛獸和植物,這類形象栩栩如生,但造型比較粗糙。在一定意義上説,又恢復了葡萄牙建築學有著悠久傳統的歐洲古羅馬時代敎堂的某些特點。顯然,在這遙遠的地方,人們想以同樣的方式通過敎堂前壁上的雕像傳播敎義,首先是頌揚聖母。(79)“前壁及三角楣上的浮雕這種感人的符號是典型的大師之作,耶穌會敎士們善於運用它來打動俗人的心靈,喚醒他們的好奇心,這往往導致他們皈依。”(80)因此我們今天能看到花崗岩前壁正面雕刻的天堂神話形象,這些形象位置較高,所以不追求細部精緻但足以讓觀看者心領神會。

基督敎城裡的中國“鎮”

來到澳門的中國人遵循一個信條,即月亮有神力,尤其是月亮與水相結合神力更大,所以很快在與大自然緊密相連的地方聚居,以生活在大自然之中。他們講究土地肥沃(水能提供肥力)、平衡和集體生活,在這裡能與自然形態直接接觸,感知自然形態的秘密并依其行事。

於是,在這裡居住的福建人與葡萄牙人相反,認為住在高處會招來壞“風水”,因為“對住在街道高處的人來説,地勢的傾斜會導致水(即金錢)由於重力原因而源源流走。這預示著遭受損失,不僅指物質的損失,而且指天下寶貴的力量(即“氣”)的損失: 住在高處屋子裡的人的身體因此會衰弱;而對於住在陡坡街低處的人來説……那種力量會像水因重力往下流一樣流來,最先受益的是身體。”(81)因此,他們的房子祇能建在臨水的低窪地區。另外,葡萄牙人在半島東南部逐漸佔據的地區絕不會吸引中國人,因為那裡受到氹仔島頂端所代表的雞喙的威脅(氹仔島又稱雞頸島),任何到那裡居住的人必將失去財富,而且永遠不能創造財富。這可是個非常不祥的徵兆,不過它從來沒有影響過葡萄牙人城市的經濟發展。

中國人群體日益加強在城牆內最西邊舊港口附近的存在,他們越來越多的木船聚集在那裡,形成一片浮宅,在那裡生活、做生意和度過閑暇時光。在中國其他一些地方也是這樣: “有些中國人在遊動的城市裡生活,這些城市頗為壯觀,他們的日子似乎過得很快活。我以為這或許是因為人口太多,陸地上容納不下,中國人巧妙地發明了在海或寬闊的河面上建造城市;這些城市都由數以千計的船隻組成;根據居住者的身份高低,一條船可能是一座大宅院,也可能是幾間屋子;船的大小因主人的財力而異。船上分為幾個帶飾物的房間,每個房間都有用貝殼粉製作〔原文如此〕的玻璃窗;像在中國其他地方一樣,一條條船形成街道,輕快小船穿行其中,作買賣或者警戒巡邏。”(82)這種情況今天尚能看到,似乎證明中國人的傳統在日常生活中永存不衰。

18世紀澳門華人社區之擴建及半島之變化

但是,海灘不斷淤積,船隻不得不越來越遠離海岸。大船難以裝卸貨物,港口區祇得向西溪方向擴展,“船屋”在騰出的空間越聚越多,形成“旱船屋”群,并且成為城市的一部份,與中國的傳統和信仰直接相連,即完全倣照中國中世紀的城市佈局;在這些城市裡秩序和對稱最為重要(城市的垂直性為的是與中國觀念中的宇宙一致、符合規矩和等級學説):各街道相互平行發展(任何街道不得有彎曲,因為彎曲對位於凹進去的一邊那些房屋來説是斧頭的刃);任何房屋的屋角不得指向另一所房屋(因為這代表鋒利的刀尖或刀刃,不吉利);任何房屋,尤其是前壁,不得橫在一條長街一端(街道像匕首一樣,直接刺入房屋內部,對和諧的生活不利)。開始成為城區的這個地方“風水”很好,位於港口形成的凹部(以現在的營地街為界),這祇能產生好的影響。

擱淺的艇屋

儘管沒有具體確定城市建設規範,但其群體遵循一個共同的看法,即崇敬廟宇和保持市場運營,所以空間分配相當合理。這個地區結構緊湊,建築物之間沒有任何間隔;一般都是較低的兩層樓房,窗戶上有珍珠窗簾透陽光,又由於珍珠形狀不同能像彩色玻璃一樣產生圖畫效果。這樣,街道就成了一個近乎封閉的縱向空間,或者叫走廊型街道,兩端的大門及兩旁的牆壁和屋頂的精裝巧飾營造出一種非常清新宜人的空間效果。

但是,最顯著的發展和人口遽增是在17世紀末和18世紀初,這確實使本半島的面貌煥然一新。

結論

本文試圖説明,在東方的土地上創建城市并盡量規劃其結構的過程中,有一個統一與連續性的方針貫穿其間。在所有這些城市中,首先必須找到有供棲身的良港地點,最好在易於控制周圍地區的高處(一般由耶穌會敎士控制),迅速為所征服的地點或者新居民點建起最初的防禦體系,一般為木柵工事;第二階段是築造土夯或石頭城牆加強該防禦體系,然後馬上確定一條主要街道,各次要街道以這條街道為起點延伸。

具體到澳門,特別引人注意的是,中國的建築形式對葡萄牙的建築產生了明顯的影響,反之則不然。如果説歐洲對中國的藝術產生了某些影響的話,那也不是“中國和歐洲各國藝術交流的結果,而是歐洲人出於純商業動機把其影響強加於中國藝術家們。”(83)

仍然有門神守護的澳門

前朝華人豪宅門戶留影

在城市佈局方面,由於傳統各異,尤其是在宗敎信仰上的不同,所以在諸如廟宇的位置問題上顯然產生不同的處理方式。例如,對於在高處建造房屋就有截然相反的看法--對於一些人來説表示靠近天堂,而對於另一些人則意味著巨大的禍害。對果阿及後來的其他重要的亞洲商站所作的分析使我懂得,為了在與故士氣候極為不同的條件下正確地生存下去,吸取當地建築方面的習慣確實成了個根本問題,而激勵我們繼續建立海外新居民點的果敢精神必須符合防衛和與當地自然條件正確結合的需要,城市的發展必須符合自然環境和城市運作的傳統。因此,中世紀的城市規劃觀念較之任何其他主張更為優越,它的重新出現解決了城市佈局的問題。

歐洲中世紀風格在亞洲的土地上持續到何時,這永遠是個難以回答的問題。不過,我們知道,直到17世紀末它的烙印尚未磨滅。如果討論中國的中世紀風格,那麼我們可以肯定地説,它至今仍然存在於城市和建築結構之中,存在於永遠扎根在中國社會的儒家的思維方式之中。

范維信 喻慧娟譯

【註】

(1)卡洛斯·德·阿澤維多,《葡屬印度的基督敎藝術》,海外研究委員會,里斯本,1959年,頁21-22。

(2)甚至當時一位多明我會敎士曾説: “……看到這些東西,我們覺得世界上不會有像中國人這樣好的建築師了。”(加斯帕爾·達·克魯斯敎士,《中國記事》,埃武拉,1569-1570,頁66-67)

(3)亞歷山大·阿爾維斯·達·科斯塔,《建築師雜誌》,第3期,頁13。

(4)《讓·烏格斯·德·林斯科特: 航海史及其東方遊記》,阿姆斯特丹,1610,頁70(卡洛斯·德·阿澤維多引自《葡屬印度的基督敎藝術》,海外研究委員會,里斯本,1959,頁22)。

(5)這個圍椿防禦工事是葡萄牙人保衛該地的第一個手段,因為他們沒有從到過大陸的當地人的口中得知那裡沒有石頭。而對這種情況,阿爾布克爾克曾猶豫不決,不知是否能守住所奪取的城市,因為炮台“用木頭築成,祇得靠上帝保佑,砍伐樹木,并且還沒有多少彈藥,祇有一座爐子整天忙於修理武器。另外,這裡瘟疫流行,士兵中多有患病者,如此下去,最後會既無人也失去炮台。”(若奧·德·巴羅斯,《亞洲--第二個十年》,1988年再版,頁276-277)。

(6)原來從其他地區運來,後來發現馬六甲內地也有。

(7)若奧·德·巴羅斯,上著,頁283。

(8)儘管這個名稱是阿爾布克爾克為舊炮台起的,但新炮台以其形狀和位置也有資格使用。(若奧·德·巴羅斯,上著)。

(9)原來僅為一座小敎堂,是葡萄牙商人杜亞特·科埃略在中國沿海遭到中國船隊襲擊、奇跡般地逃脱之後為感謝聖母而建造的。這座小敎堂所在的地方原來是蘇丹王的宮殿。關於這座敎堂及其相鄰的學校,亞歷山大·瓦利納尼(范禮安)神父在1579年寫道: “那個城市的最高處有一座規模很小的學校,是去年建成的,共十間住房和必要的敎室,六至八位神職人員,相鄰的敎堂用石頭和石灰築成,非常漂亮,但因為缺乏資金,還未完全建成,還沒有塔樓和聖器室,而建一個簡陋的房子也需要八個雷亞爾……”(<東印度記事>,見《印度的敎派-耶穌會》,埃武拉公共圖書館,頁123)。

(10)除了上述群體之外還有來自爪哇和呂宋的穆斯林群體、孟加拉人群體和猶太人群體(一些來自中東地區,另一些來自印度)。

(11)若澤·曼努埃爾·德·卡爾瓦略·索薩,<澳門歷史>,見《賈梅士學院學報》第七卷,第四期,1973,頁340。

(12)對葡萄牙人的另一種稱呼。關於“佛朗機”這個詞,文德泉神父説: “基督敎徒在近東被稱為佛朗機,這是因為法國在十字軍遠征中起了突出的作用。這一詞匯傳到了印度和中國。因為當時祇有葡萄牙人在這一帶航行,所以他們在印度被稱為佛朗機,指基督敎徒,即葡萄牙人。”(文德泉神父,《澳門的起源》,文化司署,1990年,頁7)。據該作者説,中國人把這些佛朗機視為“黑心腸”和“賊寇”,所以從1519-1554年間禁止他們進港,攻擊他們的船隻。

(13)寧波的位置在現在的寧波,但往往被説成在長江口,上海市位於長江岸邊。我們認為,這是人們把兩條河流混為一談了。

(14)費爾南·門德斯·平托,《遊記與信函》,葡萄牙大發現委員會出版,里斯本,1989,頁228。

(15)費爾南·門德斯·平托,上著。

(16)見蒙塔爾托·德·熱蘇斯,《歷史上的澳門》,葡萄牙語第一版,東方書店,1990,頁34。

(17)費爾南·門德斯·平托,上著,頁234。

(18)費·門·平托,上著,頁236。

(19)費·門·平托,同上條。

(20)若澤·德·熱蘇斯·馬利亞,《中國和日本的亞洲》,第一卷,1988,頁63。

(21)格雷戈里奧·若澤·里貝羅,《從澳門到福州--遊記》,里斯本,1866,頁56。

(22)格·里貝羅,同上。

(23)當地有大量花崗石,但開採和加工都比較困難,費時費力,鑒於我們當時的處境,更多的使用另一種方便的材料。

(24)雖然島上竹子數量不多,但葡萄牙人在這裡停留期間與其做非法生意的中國木船船主們會從陸地運來。

(25)曼努埃爾·德·法里亞·索薩: 《葡屬亞洲》,第三卷,里斯本,1675,頁9。

(26)因為船帆往往會撕破或腐朽,所以都帶有許多備用帆。

(27)中國人很快感到,不與“西洋番人”進行貿易喪失可賺取的利潤。“已而巡撫林富言互市有四利: 祖宗朝諸番朝貢外,原有抽分之法,稍取其餘,足供御用,利一;兩粵比年用兵,庫藏耗竭,借以充兵餉,備不虞,利二;粵西素仰給粵東,小有徵發即措辦不前,若番舶流通,則上下交濟,利三;小民以懋遷為生,持一錢之貨即得輾轉貿易,衣食其中,利四;”(印光任、張汝霖: 《澳門記略》,里斯本,1979,頁103)。

(28)與日本的貿易從1543年開始,那一年有幾個葡萄牙人偶然到了種子島。到了1571年,由於耶穌會敎士控制了長崎,這一貿易更得到加強。

(29)印光任、張汝霖,上著,頁104。

(30)其中一種翹檐祇有在皇帝允許的情況下才可使用。這座廟宇幾個大殿的屋脊兩端彎曲,帶有明顯的廣東風格。

(31)據安娜·馬利亞·阿馬羅,<澳門的觀音古廟>,《賈梅士學會學報》,卷一,澳門,1967,頁356,他們都屬於同一個“Kai”姓家族。

(32)在中文裡,“風水”由“風”和“水”兩個字組成,指可以影響任何人或群體命運的環境。

(33)路易斯·奧爾泰特: 《月亮面面觀》,澳門文化司署,1988,頁13。

(34)安娜·馬利亞·阿馬羅在上著中指出,廈門是福建省省會。

(35)即來自廣東東北邊的福建省的中國人。起初該村祇有Ho姓和Sam姓兩個家族,後來又來了Hoi、Tcheong、Lam和Tchan等姓氏的人。

(36)明朝一位名叫Wang Zi的大師還寫道,任何城鎮或村莊除了傍河或河谷之外,還應三面環山,山坡要平緩,這樣既可以保護本地不受壞天氣的影響,又能防禦企圖前來進攻的敵

(37)據安娜·馬利亞·阿馬羅在上著第357頁注中説,中國人認為燕子的窩是最安全的棲息之地。

(38)安娜·馬利亞·阿馬羅,上著頁357。

(39)明朝建築的裝飾往往通過小型雕塑產生豐富的細部動態效果。

(40)孔子,公元前551至479年的中國哲學家,他的學説以個人履行對國家、群體和家庭的義務這一理想為基礎。

(41)院子,作共同生活的地點和活動中心,體現出中國人家庭按照孔子哲學的“和諧”精神共同生活的情況。

(42)各住宅門口幾乎都有以“門神”為內容的裝飾。採用門神形象是因為人們相信他們能趕走惡鬼。高美士在《澳門--事實與神話》一書中説,“……門神生前是唐太宗(627-650)皇帝兩位忠心耿耿的將軍。太宗在征討朝鮮失敗後受到魔鬼騷擾,準備對付企圖進去的魔鬼。魔鬼知道兩位將軍英勇無比,不敢前去。過了一段時間,他們發現有個小門可以進入皇帝的臥室,但皇帝的另一位將軍魏徵去守護這個小門。皇帝看到忠誠的將軍們日夜守門,於心不忍,就派人為他們畫像,貼在門上。由於畫像酷似三位將軍,魔鬼們不辨真假,再也不敢進入皇帝臥室。此後,百姓也開始把這些將軍的畫像貼在自己住宅門口。”。

(43)在廣東省,水牛皮至今仍用於建房,但最近都被瀝青代替: 當時葡萄牙人使用的水牛皮是與他們做生意或者幫助他們蓋房的中國人提供的。

(44)印光任、張汝霖,上著,頁104。

(45)這一事實被普遍承認,但近年來一些歷史學家提出質疑。

(46)《澳門記略》説,“澳夷西洋族,自嘉靖三十年來此,歲納銀五百一十五兩。”(上著,頁51)。

(47)《給北京主敎的指示》,澳門文化司署,1988,頁29。

(48)<澳門市的形成及現狀>,《印度歷史--文獻與手稿》,第11410號,頁87反面。

(49)他們所需要的一些產品是葡人帶來的玉米、花生和甘薯等。

(50)“已婚者”的思想來自這樣一種做法: 在果阿和馬六甲,以嫁資和土地獎勵與當地婦女著婚的葡萄牙人,讓為這樣能在一定程度上保證在那裡居住的可能性,讓葡萄牙血統在當地生根,同時也有利於傳播基督敎。

(51)曼努埃爾·法里亞·索薩,上著,頁363。

(52)即來自非洲南部卡菲爾的人。

(53)中國人稱之為花王廟。

(54)根據文德泉神父在《16世紀的澳門》(1981,頁43)一文中所说,這一數字是若奧·巴帕蒂斯塔·德爾·蒙特神父於當年12月26日記載的。但在1565年增加到了九百人。

(55)這些中國工匠基本上都是福建人,他們善於做木工活,還幫助修理葡萄牙船隻,因為福建的船與葡萄牙船有些相象。由於他們和葡萄牙人之間經常互相幫助,所以福建人在澳門得其他中國人不能得到的優待。

(56)(57)印光任、張汝霖,上著,頁108。

(58)這段城牆後來祇在本市北區建成,顯然是為了阻止中國人可能從陸地發動的進攻。這段城牆直到本世紀中葉還能在瘋堂區看到。

(59)費爾南多·舒埃卡·戈伊蒂亞,《城市建設簡史》,現實出版社,里斯本,1982,頁94。

(60)文德泉神父引用,見《澳門的起源》,澳門文化司署,1980,頁15。

(61)唐·梅爾希奧是耶穌會最早的主敎之一,澳門第一任主敎,於1568年6月從馬六甲到達澳門。他在馬六甲生活了近三年,在此之前曾在果阿聖保羅學院任敎。關於此人,請參閱文德泉神父著《唐·梅爾希奧·卡爾內羅》,澳門,1969。

(62)當時稱為議事會,由選舉產生的三位市議員、兩位法官和一位檢察官組成。澳門市政廳這個名稱是唐·若奧六世於1810年5月13日授予的。

(63)即醫人廟。

(64)又稱慈善廟。

(65)(66)見《利瑪竇研究》,第一卷,頁152註1。

(67)即大廟。

(68)即風信廟。

(69)又稱痳瘋寺。

(70)耶穌會會規就是這樣規定的。從該敎派成立之初其住院敎士們就遵守這一條,但後來住院敎士與一般信徒不再像前幾個世紀那樣界限分明。

(71)巴羅克在第二年寫的《葡萄牙王室在印度的城市和炮台》一書中證實了這一點。

(72)《給北京主敎的指示……》,澳門文化司署,1988,頁118。

(73)包括向澳門的中國人講授天主敎敎義。

(74)阿爾瓦羅·塞梅多(曾德昭)神父,《中國大帝國記事》,第二卷,頁9。

(75)再後來葡萄牙人佔領了横琴島和望廈島,在那裡建立了學校、警察以及痲瘋病院(在横琴島)。這些建築一直存在到本世紀初,但這些島嶼的歸屬上一直存在爭議,葡中兩國從未達成協議。

(76)文德泉神父在《馬六甲和新加坡的葡萄牙傳敎團》第一卷引用,澳門文化司署,1987,頁411。

(77)儘管未被完全證實,但普遍認為由他設計。他曾在意大利受敎育,後來畢業於里斯本聖安藤學院,1660年來到澳門從事數學和天文學研究。該書中關於這一建造工程的記載并非他親眼所見,因為他於1602年作為傳敎士被派往日本,二十年後在日本殉敎。

(78)若澤·蒙塔尼亞神父,《澳門主敎區歷史上的輝煌》,頁83-84。

(79)耶穌會敎士們蓋起的敎堂幾乎全都是供奉聖母的,但後來卻用了其他名稱,一般是聖保祿,因此耶穌會敎士也被稱為聖保祿會敎士,在果阿創立了聖保祿學院之後更是如此。在東方,他們的敎堂也稱為“三巴廟”。

(80)C. A. 蒙塔爾托·德·熱蘇斯,上著,頁61-62。

(81)路易斯·奧爾泰特,上著,頁53。

(82)若澤·德·熱蘇斯·馬利亞,上著,頁93-94。

(83)高美士: <中國藝術中的外來影響>,《復興》雜誌,第一卷,第4期,4月號,1943。

*Carlos Baracho,1986年里斯本建築學院建築學士學位畢業,1993年獲新里斯本大學藝術史碩士學位,為葡國多個文物保護協會之創會會員,1989-1993年曾任澳門土地工務運輸司建築師。本文係作者1992年碩士論文摘要。