引 言

2011年辛亥革命一百週年,各地紛紛舉行了紀念活動和學術會議,而澳門理工學院和澳門歷史文化研究會聯合主辦的“辛亥革命與澳門”學術研討會,亦於是年9月17-20日在澳門理工學院舉行。其中澳門理工學院成人教育及特別計劃中心的譚世寶教授發表了〈孫中山在清末向澳門鏡湖醫院借錢的兩張單據辨偽〉論文,質疑兩張借據都非孫中山所親筆撰書簽名。其後,此論文被編入《辛亥革命與澳門學術研討會論文集》內。(1) 翌年,譚世寶教授再根據新發現的資料做更深入比較研究,並撰成〈孫中山與澳門鏡湖醫院關係新探——清末鏡湖醫院之兩單“孫逸仙借據辨偽”〉,交澳門《文化雜誌》發表,刊登在2012年春季刊上。(2)

孫中山到澳門行醫,是他脫離學生時期之後投入社會工作的頭一站,他是鏡湖醫院第一位西醫,為了開業,先後兩次向鏡湖醫院揭銀借款,立下借據。在上世紀40年代,第一次借款的借據曝光後,引起史學家的的注意,並被認為是孫中山最早期的重要文獻之一(3),廣為史家引用,故不獨《孫中山全集》有收入,就連極具權威的中國國民黨黨史委員會編訂的《國父全集》,也將其收錄在雜文卷內,而且是該卷的首篇。(4) 正是這樣珍貴的文獻,六十多年來從未受過質疑,現在由譚世寶教授以其敏銳的目光,配合他專業的歷史研究方法和縝密細緻的考證,指出孫中山的兩張借據並非出自孫中山的手筆,孫中山的簽名、包括見證人的簽名,都是拙劣的偽造。譚教授這篇論文一出,引起了學界的震動和議論。

筆者仔細拜讀譚教授的論著,對他的論證有部分是認同的;但經反覆考研,卻悟出新的見解,謹在此續貂。然而瓦釜作雷鳴,未敢自信,願與譚世寶教授商榷,並盼史家學者賜正。

譚世寶教授的辨偽考證

為了方便讀者瞭解譚世寶教授的辨偽觀點,筆者在這裡試作扼要介紹,所據的是譚世寶教授後來在《文化雜誌》發表的〈孫中山與澳門鏡湖醫院關係新探——清末鏡湖醫院之兩單“孫逸仙借據辨偽”〉。當然,專家學者亦可逕自參讀原文,不致有轉介之誤。

按譚教授的論文,分有五個大標題(原文並無序號,為易於明白,筆者代加序號),順排如下:

1、兩張借單的出處與藏本的源流差異與疑點;

2、有關孫中山借錢及還錢的原始記錄等資料及擔保人回憶之失實;

3、兩張偽造的孫中山借款單內容互相矛盾與違背事理之點;

4、現傳為孫中山的兩張借單的各人親筆簽名的偽冒證明;

5、餘論

譚氏在第1部分首先舉出第一張借單——〈揭本生息贈藥單〉“有以下五種細緻差異的樣本”(應為六種)(5):第一種是《鏡湖醫院慈善會會史》所刊錄的照片(6);第二種是1941年廣東文物展覽會編的《廣東文物》所載的照片 (7);第三種是互聯網上的照片(8);第四種盛永華等編的《孫中山與澳門》所載的照片為代表(9);第五種以廣東省社會科學院歷史研究室編的《紀念孫中山先生》所載照片為代表;第六種則是現藏於廣州市博物館的照片原件連裝裱 (10)。

譚教授殫心盡力,搜尋孫中山借單的不同照片版本,細心排比調研,追查出該借單最早在1941年公開展覽後,照片刊印在《廣東文物》,其後原件經由簡又文從吳節薇手上取得之後,輾轉落藏於廣東省文獻館、廣東人民圖書館、廣東省中山圖書館,最終由廣州博物館收藏。(11)

至於鏡湖醫院在其出版物則述說吳節薇代孫中山將本金連息歸還醫院後,將揭單送交鏡湖醫院留念。解放後鏡湖醫院將揭單原件移交國家有關文史機構。(12) 據此,譚教授指出吳節薇二女兒吳錦鈿於1941年將揭單送交香港的廣東文物展覽會展覽,其後輾轉入藏於廣州市博物館,而鏡湖醫院又說曾持有吳節薇送贈的揭單,並於解放後送回國內的文史機構。這麼一來,吳節薇豈非持有兩張揭單的原件?因而令譚教授察破,提出質疑。(13)

第二張孫中山借款單的漏洞似乎更多。譚氏舉出鏡湖醫院歷史紀念館展示的照片和2011年出版的《辛亥革命一百週年紀念特刊》所載照片,並與“宋慶齡故居管理中心”所藏原件的照片作了比較,然後質疑這第二張借單遲至上世紀90年代才在鏡湖歷史紀念館展出,而在另一展品上又說原件已在1919年10月30日交回孫中山,前後矛盾,令他大為生疑,決意追查。(14)

譚教授在第2部分列出四份有關孫中山借錢及還錢的原始記錄,包括:一、光緒二十二年二月十九日 (1896年4月1日) 鏡湖醫院存賬紀錄中,載有孫中山兩項借錢紀錄;二、到了光緒三十三年正月念一日(1907年3月5日),存賬錄簿中衹有一項借款記載;三、鏡湖醫院在1919年收到孫中山清還欠款後所發出的記錄單;四、孫中山原配夫人盧慕貞回復吳節薇,講述已清還借款的函件。譚氏在引述這四份原始記錄的同時,指出擔保人吳節薇前言不對後語,回憶失實。(15)

第3部分譚教授根據借據的筆跡,“兼對其出處之時間、人手等情況的認真研究,可以斷定這兩張揭單都是吳節薇和後人炮製的。”(16)

至於第4部分,譚氏翻出“孫逸仙”的簽名來證明借據的簽名是偽冒的,同時將兩張借單的吳節薇簽名和知見人的簽名作比較,指吳節薇的簽名有異同;知見人簽名“都是拙劣的偽造”。(17)

第5部分餘論,譚教授根據他的辨偽論證之後,“要求把有關偽作的借據從孫中山的全集以及孫中山的文物展覽和書籍中剔除。至於更深入的要求,就是希望把以往學術界誤信有關偽作真實史料而作出有關孫中山歷史的一系列論述,都要據此而重新研究改寫。”(18)

檢視四件可靠史料以證孫中山確曾借款

要想知道現存孫中山的借據是否偽造,首先要搞清楚孫中山有沒有向鏡湖醫院借過錢?所以本節不急於求證孫中山的借據是否偽作這個問題,而是先引用以下這四件史料來證明孫中山確實曾經向鏡湖醫院借款。關於這四件史料,其可靠性是被公認的,就連譚世寶教授也以“原始記錄”來視之。(19)

這四件史料分別是:

(甲) 1896年《鏡湖醫院誌事錄簿》中孫中山的兩筆揭銀檔案記錄(現藏鏡湖歷史紀念館) ;

(乙) 1907年《鏡湖醫院誌事錄簿》中孫中山的一筆揭銀檔案記錄(現藏鏡湖歷史紀念館) ;

(丙) 鏡湖醫院發給孫中山的還款收據(現藏北京宋慶齡故居管理中心);

(丁)〈盧慕貞致吳節微函〉說明已代孫中山還款(現藏鏡湖歷史紀念館)。

下面就由筆者逐一分析這四件史料,以及它們之間的相互關聯和作用。

(甲) 1896年《鏡湖醫院誌事錄簿》中孫中山的兩筆揭銀檔案記錄

|

|

[圖1] 光緒二十二 (1896) 年《鏡湖醫院誌事錄簿》封面

(鏡湖歷史紀念館藏)

|

在鏡湖歷史紀念館的常設展品中,有一片寫着“光緒念貳年歲次丙申”的《鏡湖醫院誌事錄簿》封面[圖1]。“光緒念貳年”即光緒二十二年,歲在丙申,正是西元1896年。也就是說,這片《鏡湖醫院誌事錄簿》封面是1896年之物。為甚麼說是“一片”?因為簿內的誌事已告線斷而散佚。2013年1月11日下午2時45分,筆者為深入研究孫中山向鏡湖醫院借款之事,造訪鏡湖醫院慈善會,荷蒙該慈善會柯征、王敏、吳偉樂三位先生接待。(20) 根據他們的解釋,光緒念貳年《鏡湖醫院誌事錄簿》的分頁已經散佚,倖前人慧眼,及早保留了有關孫中山借款存檔的兩張分頁,連同那張封面殘片,就是光緒念貳年《鏡湖醫院誌事錄簿》的僅存了。

這兩張分頁連同封面殘片,就構成 (甲) 部分的史料。

|

|

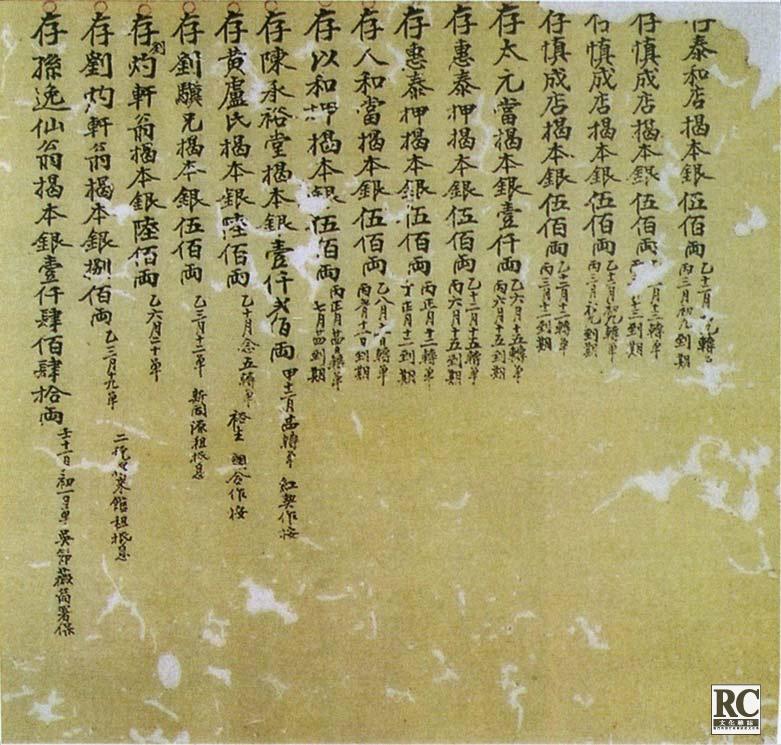

[圖2] 《鏡湖醫院誌事錄簿》內的殘存分頁,其中有孫中山揭銀的記錄。(鏡湖歷史紀念館藏)

|

有關兩張孫中山 (逸仙) 借款存檔的分頁,是在光緒二十二 (1896) 年二月十九日鏡湖醫院堂期向下屆移交財產記錄的一部分(21)。存檔的書寫作單直行,基本上是一行一事,有部分在記錄主事之後,在下面以雙行小字記述年月和到期日,記事簡明扼要。從內容來看,可分成兩部分,前一部分是鏡湖醫院借貸的應收賬戶;後一部分是“鏡湖醫院崇善堂善信送院產業契券銅箱付項開列”。(22)這兩張殘存的借款存檔分頁,上頁全部記錄借貸的應收賬戶 [圖2],共十五項,每項的首字“存”字之上,均蓋有小紅圈,似有查核之意。同時,按還款期(存檔寫作“到期”)的先後來排序。如第四項:“存慎成店揭本銀伍佰両,乙十二月十二轉單,丙三月十二到期”;第五項:“存太元當揭本銀壹仟両,乙六月十五轉單,丙六月十五到期”。(23)如此類推至第九項。但由第十項開始,因為還款期還有相當一段時間,所以沒有寫出到期日,如第十二項:“存劉驥兄揭本銀伍佰両,乙三月十二單,新同源租抵息。”(24) 到上頁的第十五項,也就是最後一項,正好是孫中山的揭款存檔記錄 (25),其釋文如下:

存孫逸仙翁揭本銀壹仟肆佰肆拾両。(以下靠右邊作小字)壬十一月初一日單,吳節薇翁署保。“壬”指“壬辰”,即一八九二年。

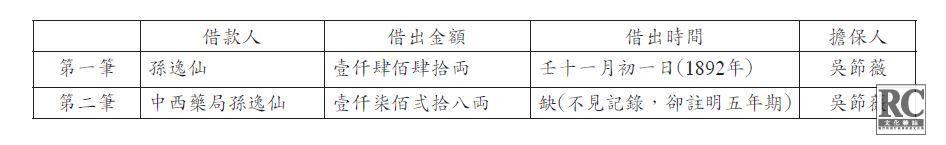

下頁首先是續上頁的應收賬戶,共三項;後面就是“鏡湖醫院崇善堂善信送院產業契券銅箱付項開列”,共六項 [圖3]。而在三項應收賬戶中,排首項的正是孫中山的第二筆揭款存檔記錄 (26),其釋文如下:

存中西藥局孫逸仙揭本銀壹仟柒佰弍拾八両。(以下靠右邊作小字)五年期揭單一紙,吳節薇保。

從上述鏡湖醫院移交財產記錄(《誌事錄簿》)來看,可以肯定孫中山確實借了兩筆款。現在試將存檔中兩筆借款的異同,整理如下:

|

[圖3]《鏡湖醫院誌事錄簿》的另一張殘存分頁記有中西藥局和孫中山揭銀的資料(鏡湖歷史紀念館藏)

|

第一筆借款的借款人是孫逸仙,第二筆借款人是先寫了中西藥局,然後在右旁加“孫逸仙”三小字。兩筆借款的擔保人同為吳節薇,借出的金額不同是可以理解的。但值得注意的是,用“両”而不用“員”,但其後卻又以員來計算,下文會論及。至於借款的年、月、日,第一筆寫得清楚;第二筆則略去借款日期。還款期方面,第一筆借款雖然沒有很好地寫出,但和同頁的十至十四項一樣,因還未到期,因此都沒有寫出到期日;第二筆借款反突出“五年期”的期限。但第二筆借款沒有借款日期,期限儘管寫明“五年期”,但從何算起呢?

幸好跟着介紹(乙)的史料,可以證明第二筆借款是借於癸巳年三月七日(1893年4月22日),從而補充了上述衹有“五年期”而無借款日期的缺漏。

(乙) 1907年《鏡湖醫院誌事錄簿》中的孫中山揭銀檔案記錄

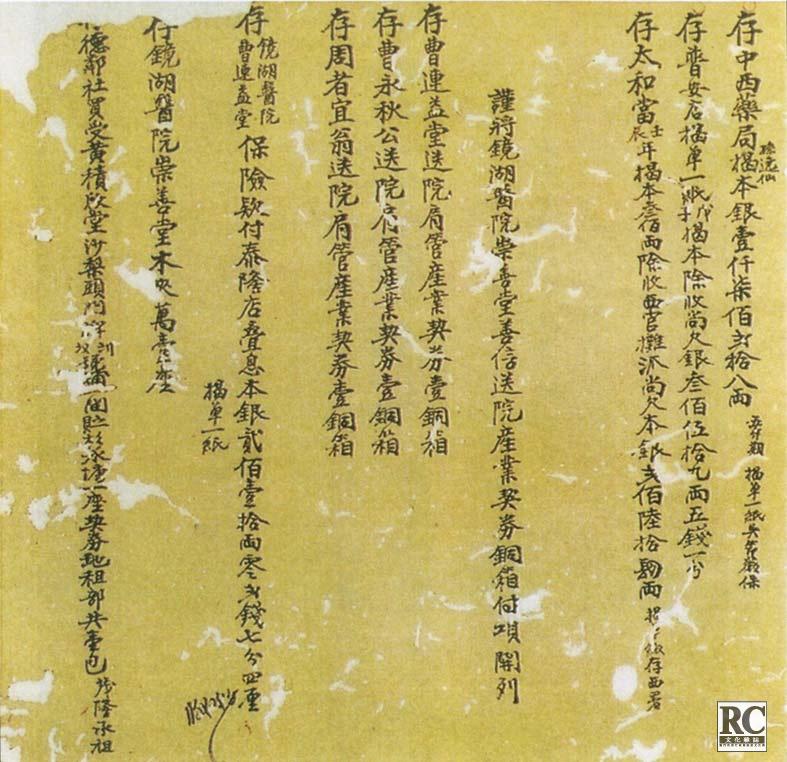

按《澳門鏡湖醫院慈善會會史》記述,“據本院殘存光緒三十三年(1907年)丁未正月念一日,鏡湖醫院值事集議誌事部記載:二月初四堂期會議定二月十六日交代下屆值事會時,移交嘗產地契及藥局附項生息銀單。”(27) 這裡說的是一九零七年正月廿一日值事集議誌事記錄,但這會議記錄的日期在哪裡看到?如何得知?我在2013年1月11日訪問鏡湖醫院慈善會和其後在1月23日以信件詢問所得到的回覆,都說是根據前人編訂的資料、日期來敍述的,至於《值事集議事部》已經不存了。筆者看到鏡湖歷史紀念館展出的這件1907年(在還沒有找到其它文史資料之前,暫時衹能跟從鏡湖醫院慈善會以上的回覆)的借款檔案,與(甲)史料僅殘存兩分頁明顯不同,這(乙)史料的揭款檔案是《誌事錄簿》的其中一頁[圖4]。紀念館的展出,是翻開這一頁,然後用膠套密封整本《誌事錄簿》的,從外觀看,《誌事錄簿》被蠹蟲蛀蝕得非常嚴重,但它並非如(甲)史料般僅剩兩分頁,所以想到是否可以打開膠套,查閱其它各頁,或可從中找到此《誌事錄簿》就是1907年之物的確證。但鏡湖醫院慈善會方面的答覆是:不能再打開翻動了,因為輕輕觸動,紙張便會粉碎紛落。2011年,澳門文化局曾要求借展,並派出專業攝影師來拍攝,但甫一移動,即見紙張粉化碎裂,是百分百的高危文物,專業攝影師馬上戛然而止放棄拍攝。在訪問鏡湖醫院同一天,我更早訪問了澳門文化局,吳衛鳴局長也談及此事,情況如鏡湖慈善會所述。所以我的請求,也許永遠不能得到實現。一般來說,當時記錄用的賬簿(《誌事錄簿》)所使用的紙張都是下價的連史紙或元書紙,很容易酸化,如保存欠佳,嚴重者會有粉化之虞,所以鏡湖慈善會經會議決定,今後不再冒險翻弄移動這件文物。

|

| [圖4] 1907年 《鏡湖醫院誌事錄簿》記錄吳節薇擔保中西藥局揭銀 (鏡湖歷史紀念館藏) |

情況令人不能再作奢想,唯有專注研究這頁攤展開來的檔案。這頁檔案和(甲)史料的兩張存檔分頁的格式一樣,都是單直行一行一事書寫,共計十一行,而且在每行的首字“存”字,蓋有紅色的“對”字(28),有核對無誤之意,而(甲)的存檔分頁則蓋紅小圈以示核對。前五項(行)是借貸的應收賬戶,和(甲)的上頁一樣,按還款期的先後來排序。如第一項:“存人和當揭保善堂本銀伍佰両正,丙午九月十八日單,六個月期,息七厘。”(29) 又如第三項:“存茂隆號揭永濟堂本銀柒佰三拾両正,丙午十二月初一日單,三個月期,息八厘。”(30) 再如第五項:“(存) 茂隆號揭崇文社本銀三佰壹拾両正,丙午十二月初一日單,三個月期,息八厘。”(31)

以上五項借貸應收賬都是丙午年九月之後借出的,而最終的借款是在十二月初一日。丙午是光緒三十二年,即1906年。這裡給了我們一個啟示,就是這一頁檔案記錄的書寫,必定是在十二月一日以後,因為在十二月一日之前書寫檔案記錄,有一些款項還未借出,事情還沒有發生,所以絕對不可能在應收賬戶中立項。按照當時鏡湖醫院的值事會,每於年初便將財產、賬務記錄好,以移交下屆值事會,因此這一頁檔案記錄被定為“光緒三十三年(1907年)丁未正月念一日,鏡湖醫院值事集議誌事簿記載 [⋯⋯] 議定二月十六日交代下屆值事會時移交”(32),應該是可信的。

上文談到前五項是借貸應收賬,接着下來的六、七項則是地契上的收存,第八項就是最重要的孫中山借款存檔;第九、十項是借款未還的存檔;第十一項為“存林楊氏限約壹紙”。(33) 在這裡,筆者除發現(甲)史料下項有孫中山的借款存檔外,還有德鄰社的地契收存;而(乙)的1907年《誌事錄簿》存檔史料,亦既有孫中山的借款存檔,也有德鄰社的地契收存 (第七項)。茲將兩者引如下:

(甲) 史料下頁最後一項: “ (存)德鄰社買受黃積啟堂沙梨頭門牌 七十二、七十四號舖一間、貯杉水塘一座,契券、地租部共壹包,茂隆承租。”(34)

(乙)1907年《誌事錄簿》存檔史料第七項:“存德鄰社買受沙梨頭門牌第七十二、七十四號舖壹間,契券、地租部共壹包,茂隆店租。”(35)

前者是德鄰社約於1895年向黃積啟堂購入沙梨頭七十二、七十四號雙連舖,並租給茂隆店;後者反映出至1906年底,這間舖仍然租給茂隆店。由此可以看出當年的鏡湖醫院在移交常產地契賬務時,都有一定的連貫交接手續,不會平白刪減,因為這是社團的公益事業,並非私人家產。所以為甚麼在(甲)史料上頁的孫中山第一筆借款存檔,到了(乙)史料的1907年存檔中會消失掉,如果沒有吳節薇的還款,可以一筆勾銷嗎?正是第二筆借款尚未清還,所以繼續被記錄在應收賬戶內。孫中山這第二筆借款在1907年的《誌事錄簿》中是這樣記錄的:存吳節薇翁擔保中西藥局揭益善會本銀弍仟肆佰大員揭單壹紙,(以下雙行小字) 癸巳三月初七日單,五年期,息壹分算。(36)

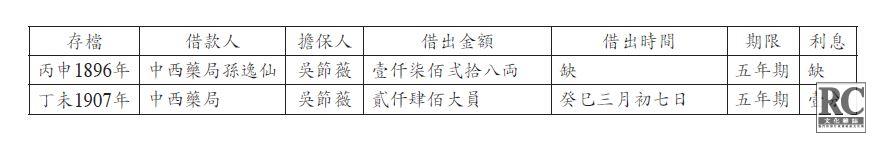

同是孫中山的第二筆借款存檔,為甚麼1896年和1907年的記錄會出現頗多的差異?為便於清楚這些差異,茲製表如下:

更值得注意的是,1896年存檔是以“中西藥局孫逸仙揭本銀”為主語的;1907年存檔則以“吳節薇翁擔保”來作主語的。如何解釋這一改變?當借款期還未到的時候,仍以借款人揭銀來造主語,可以參考第一筆借款“孫逸仙翁揭本銀壹仟肆佰肆拾両”和(甲)的史料下頁。(37)及至逾期未還款,擔保人須負上責任,便以擔保人作主語來記錄,除了“吳節薇翁擔保”這項存檔之外,緊接着的第九項:“存陳扆卿翁擔保鄭錫堂壹仟員銀單壹帋(紙)”(38),都可以作如是解。

跟着的問題就十分重要,那就是“借款人”。1896年的存檔中,本來是寫了“中西藥局”的,但仍然在旁邊追加“孫逸仙”三小字,反而1907年的存檔,卻僅寫“中西藥局”,既不寫“孫逸仙揭銀”,也沒有在旁邊追加“孫逸仙”三小字,原因何在?當然,任誰也不會簡單地馬上推翻這不是孫中山的借款,但之前加也要加進去,這處為甚麼偏偏沒有寫上借款人——“孫逸仙”的名字呢?其中可有甚麼蹊蹺?

我們深信鏡湖醫院的值事會於年初都會將財產、地契、應收賬移交給下屆值事會,並記錄成《誌事錄簿》。上文史料(甲)的兩頁檔案,是1896年《誌事錄簿》的分頁,史料(乙)則是1907年《誌事錄簿》翻出的其中一頁。在這1896至1907年之間長逾十年,每年都會有換屆的《誌事錄簿》,譚世寶教授認為:“按照有關情況和事理分析,筆者最新的研究結果認為,有關誌事錄簿不可能衹剩下目前已經零碎地公佈的那幾頁,而有關一百多年前清末民初的鏡湖醫院檔案資料在目前已經完全沒有必要和理由保密,應該盡快將其整理公之於世。”(39) 究竟鏡湖歷史紀念館是否還有收藏而不作公開的呢?我也抱着這個問題向鏡湖醫院慈善會查詢。承柯征先生面告:“有一百四十年歷史的鏡湖醫院,經歷了多次大時代的變遷,院舍也曾搬遷、拆卸,資料文物因而散失了很多,特別是醫院內的工作人員,沒有經過歷史專業的培訓,在早期又沒有做出足夠的重視,所以在歷次搬遷的過程中,散失、扔掉和損棄的,為數不少。文革期間,醫院也遭受除四舊等的影響,亦造成一些損失。因此,1896至1907年間的《誌事錄簿》是沒有得到很好的保存,所以我們是完全沒有保密秘藏這回事。”(40) 1月23日,我再次發信重問一次,1月25日王敏先生以電話回覆,答案亦如上。

倘若《誌事錄簿》無缺地得到保存,吳節薇在哪一年為孫中山還第一筆借款或者可以大白,衹可惜事情總不是那麼順遂。

話題再回到1907年的存檔何以沒有寫上借款人“孫逸仙”姓名這個問題來。筆者認為,這與孫中山的革命舉事有關。

孫中山向鏡湖醫院借了兩筆鉅款(為何稱鉅款詳下文),然後開設藥局,懸壺於澳。但不到一年時間,便離澳轉往省城廣州行醫,因感清廷腐敗,國家積弱,遂上書李鴻章,提出改革(41),惜未被重視。改良無望,孫中山便決心推翻滿清,挽國家於危亡。1894年11月24日,孫中山在檀香山成立興中會,吸納志士,籌募經費,旋於1895年1月下旬,由檀回港,成立興中會總會,策劃在廣州起義。惟因組織鬆散,紀律不嚴,又乏經驗,以致約定舉義之日(10月26日,農曆重九),在最後時刻才由楊衢雲電告在廣州的孫中山,表示援軍槍彈不能如期到達,起義變成兒戲,加上已告事洩,孫中山唯有取消舉事,解散眾人,各自潛逃。10月29日,孫中山經澳門逃回香港,又因風聲甚急,急偕陳少白、鄭士良乘船避往日本,從此流亡海外,直至1911年辛亥革命成功後,才能光明正大地重返祖國。

廣東官府當查悉首犯孫中山等逋逃至香港,粵督譚鍾麟於11月1日,照會英國領事,知照港督羅便臣,要求交出孫中山等四人,並許以重酬。(42) 其時,孫中山尚匿藏在港,倖羅便臣未有依其所請,於11月12日正式拒絕了譚鍾麟。(43) 此時,譚鍾麟因恐朝廷深責,沒有將作亂之事上奏朝廷,但在京的廣東官員接到消息,入奏朝廷,清廷於十月十六日(12月2日)諭令廣東速拿要犯。粵督譚鍾麟仍然希望化大事為小事,在覆奏時,隱瞞作亂反清不報,以粵匪窺伺闈姓賭款為飾詞(44),但緝捕要犯,就未敢怠慢,即於十月二十一日(12月7日) 發出通緝告示,懸紅一千圓緝捕孫汶即逸仙、楊衢雲等人。(45)

此一通緝告示,於光緒二十一年十月廿一日(1895年12月7日)發出,已挨近年尾,而且譚鍾麟還想大事化小,所以當捉拿了陸皓東、朱貴全、丘四、程奎光和程耀宸等主犯後(46),便沒有偵騎四出,嚴查搜捕。在這種情況下,鏡湖醫院慈善會於光緒二十二(1896)年初,鏡湖醫院堂期向下屆移交財產紀錄時,在毫無壓力下,將還沒有到期還款的孫中山 (逸仙) 兩筆借款,登記在“光緒念貳年《鏡湖醫院誌事錄簿》”中。

但隨着孫中山在海外的活動能力和影響力的增強,他由地方的通緝犯變成了朝廷欽犯。首先香港也感受到孫中山一旦回港,清廷一定會來要人,那時會帶來很多麻煩。“1896年3月4日,香港政府以孫中山曾在香港組織革命團體反對友邦,有礙香港治安 [⋯⋯] 下令放逐出境,從當天開始,禁止孫中山在香港居留,為期五年。”(47) 但在滿期後,又再續期,直至辛亥革命成功,“驅逐令”才告解除。而1896年的4月5日,兩廣總督譚鍾麟電請總理衙門,就緝捕孫中山之事,“要求總署與英國及其他各國駐華公使交涉,以後或有要犯逃入港澳,准華官知照洋巡捕會同查拿”(48)。是年10月,孫中山經美國轉到英國倫敦,被騙進清駐英公使館內囚禁,幸得恩師康德黎教授的全力營救,才得到釋放。這一轟動中外的“倫敦蒙難記”,外國報章作了廣泛報導,使孫中山瞬即變成一位民主鬥士,而清政府卻在國際上丟人現眼,自然對孫中山恨之入骨。其後,孫中山領導的革命運動,一浪高過一浪,而清廷對孫中山的追迫亦一次緊過一次。迨1905年7月25日,清政府令駐日公使楊樞諷勸日本政府驅逐孫中山出境。最後,日本於10月7日,放逐孫中山離日。(49) 清廷不能在外國緝捕或引渡孫中山回國,惟有盡可能諷使各國政府對孫中山下逐客令,迫使他在外國連立錐之地也沒有,自然就無法組織、發動革命運動。

日本也下逐客令,香港早已如此,澳門更不用多言,因以澳葡政府的外交能力,能勝得過港英政府嗎?至於鏡湖醫院慈善會,在當時來說,是澳門華人組織的代表,與前山海防軍民政府有着緊密的聯繫,並為開展地方的醫療事業官民相互配合,所以前山的海防軍民政府常有將〈曉諭〉、〈告示〉等發到鏡湖醫院慈善會。現在,該慈善會仍藏有光緒二十二年(1896)、光緒二十六年(1900)的〈告示〉和〈曉諭〉,以及堂期集議論定工作的記錄。(50) 而在孫中山剛離鏡湖醫院不久,鏡湖醫院還獲欽賜“奉旨建坊”的牌匾。(51) 如此密切的往來,鏡湖慈善會的董事、總理當然知道清廷視孫中山為頭號通緝犯,嚴查厲禁,遇有私通勾搭,肯定不會放過。在一片肅殺酷烈的情況下,大家都盡可能避免有瓜田李下之嫌。於是,鏡湖醫院慈善會便將孫逸仙(中山)還沒有清還的第二筆借款(1892年第一筆借款已由吳節薇代還,詳見下文),在光緒三十三年(1907)二月十六日移交嘗產地契及生息銀單時,略去“逸仙”的姓名,避重就輕地在《誌事錄簿》中書上:

存吳節薇翁擔保中西藥局揭益善會本銀弍仟肆佰大員揭單一紙,癸巳三月初七日單,五年期息壹分算。

情況是否這麼嚴重?竟然要避寫“孫逸仙”的姓名。這裡可以找來關心焉的經歷來佐證。

關心焉即關景良,著名的“四大寇”歷史照片的後立者便是關景良。(52) 史學家簡又文曾向關景良訪談,獲悉關景良也就讀於香港西醫書院,孫中山和江英華是第一期畢業生,關景良則是第二期畢業生。關與孫中山不僅同硯,而且都在學校寄宿,同住在二樓的一間宿舍房長達五年之久。所以他跟孫中山感情十分好,堪稱連床之友。當孫中山畢業後,赴澳行醫,其在校時所用的三本英文書俱蓋有英文“孫逸仙”—— Sun Yatsen水印,留置於關景良家中。關景良一直慎為保存,“革命成功之前,用薄紙蓋其水印,而下加自己名印以作掩護,用防不測,卒能保存至今,亦可謂苦心矣。”(53)

三本蓋有英文“孫逸仙”姓名水印 (舊時有將圖章稱作水印,參見《漢語大詞典》) 的書籍尚且要誠惶誠恐地遮掩秘藏,那麼“孫逸仙的借款揭單”就更加順理成章地要加倍小心處理,因為孫中山向鏡湖慈善會借出的兩筆款項確是十分鉅大,合計起來共三千一百六十八両。這金額究竟有多大?參考當年鏡湖醫院的全年經費開支:1892年為七千零二十一両;1893年為七千一百五十二両。也就是說,孫中山的兩筆借款,足以抵得上鏡湖醫院半年的經費(54),其鉅可知矣!我們還可以再用當年物業的價值來比較。如澳門河邊新街第六十五號至一百二十七號這一地段的房價,約由百餘元起至四百五十元左右(55);又板障堂街二十三號屋估價七百二十元(56),其時元(圓)對銀按七二折算(折算來由詳下文),則河邊新街的房價約為七十両至三百三十両,而板障堂街則約為五百二十兩。經此比較,益信借款之鉅。但孫中山為何要舉這樣大的債呢?雖然有研究說孫中山連借兩筆鉅款是出於革命的需要,但孫中山在澳門行醫這段時間,是否已有推翻滿清的打算?又是否馬上急需如此鉅大的金額,這些都還在論證中。反而被列為頭號通緝作亂犯的孫中山,若被查悉曾向鏡湖醫院借下鉅款,就不必有所論證了,一定會被朝廷懷疑是造反作亂的經費。為免惹來官非,或是搜查詰問,招致大麻煩,有理由相信在年度移交財產賬目時,故意避寫“孫逸仙”的姓名,改為“吳節薇翁擔保中西藥局”的寫法來替代,以策安全。筆者甚至大膽推想,孫逸仙的兩張“借款揭單”原據曾同時被隱藏起來,經過若干年的人事變遷,無法查找,終至丟失。推想是如此,能否成立?誠盼專家學者賜正!

接着下來再分析不同貨幣的換算原因。1896年的存檔記為“壹仟柒佰弍拾八両”,是以両作單位;1907年則寫作“貳仟肆佰大員”,以員(圓)作單位。其實按當時的折算,上述兩數是等值的。自從鴉片戰爭之後,外國銀元大量輸入,由於銀元品質形式劃一,計數用枚,比用秤稱白銀方便得多,故不脛而走,大受歡迎。後來,順應時勢,開始自鑄銀元。(57)光緒十三年(1887),兩廣總督張之洞奏准在廣東設立造幣廠,開鑄銀元。最初釐定一銀元“光緒元寶”重庫平七錢三分(58),其後於1890年另鑄重七錢二分的“光緒元寶”[圖5],得到廣泛認同,成為標準。因此,在兌換白銀的時候,便以七二折算。這七二折算價,延至宣統二年(1910)四月統一鑄造幣制條例發佈時,仍然沿用。(59) 所以存檔中1896年的 “壹仟柒佰弍拾八両”,是以當時流通的七二換算價計算成“貳仟肆佰大員”。由此亦可以看到清末的貨幣改革,逐漸廢用白銀,改以銀圓作為流通貨幣。

|

|

[圖5] 廣東鑄造的“光緒元寶”庫平銀幣 (黃天藏)

最後要談到利息的標記。在(甲)史料的兩項存檔所記錄的兩筆揭款,均沒有標示利息,但在(乙)史料的末句,卻記錄着:“五年期息壹分算”。這顯然是因為逾期未還款,有必要將借款的利息條件標明。而在下文史料(丁)的〈盧慕貞致吳節微函〉中,也有“五年期壹分息”句,則“壹分息”是後來的計算,而且是用年息計,與早前揭銀借款時所訂明的“每百員每月行息一員”(即年息壹分二釐)(60),少收二釐,似以簡單計算,折讓二釐,採完整的十釐(壹分)來算息,這是我們在存疑中可以接受的一種推想。

|

[圖6] 1919年,盧慕貞為孫中山還款後,鏡湖醫院發回收據。

(北京宋慶齡故居管理中心藏) |

(丙) 鏡湖醫院發給孫中山的還款收據 [圖6]

這件文獻原藏於孫中山原配夫人盧慕貞家。據譚世寶教授的考查,獲中山翠亨“孫中山故居紀念館”黃建敏的轉告,該還款收據連同第二張借單皆是20世紀80年代初自澳門孫中山外孫女戴成功女士處徵集,現藏於“宋慶齡故居管理中心”,並且將“宋慶齡同志故居”研究室邵群女士提供的原件照片交譚氏研究使用。(61) 筆者為了更詳細瞭解該還款收據及第二張揭款借單的情況,於2013年1月22日逕函北京宋慶齡故居管理中心邵群女士,提出四項詢請:一、上述的文獻是在哪年、哪月入藏?二、揭款借單的橫長尺寸?三、盼能惠賜清晰照片;四、對上述文獻有何研究成果?但非常可惜,我雖已附上寫好的回郵信封,結果杳無回音。

從上文所示,該等文獻是由孫中山的外孫女戴成功處徵集得來的,我們再看看戴成功的一些有關事蹟。

戴成功生於1921年3月,是孫中山次女孫婉和戴恩賽所生的長女,孫中山祈盼北伐一舉成功,故為外孫女取名“成功”。戴成功一生以澳門為家,及長奉侍外祖母盧慕貞左右。盧慕貞於1952年病故,而在數年前其弟戴永豐因肺結核病而逝於廣州,父親戴恩賽也於1955年在澳離世。戴成功與母親孫婉相依為命,直至1979年6月10日,孫婉也在鏡湖醫院辭世。(62) 戴成功為母親辦理身後事之後,即踏足北京、上海等地,並探望了在北京的宋慶齡副委員長。(63) 也許因為這段情緣,戴成功接受文物徵集,將孫中山的一些文物 (包括上述的文獻)捐送到“宋慶齡故居管理中心”,永作珍藏。這件鏡湖醫院發給孫中山的還款收據,在近二十年才被公開,其釋文如下:

茲收到

孫逸仙先生還來鏡湖醫院益善堂揭項銀貳仟肆佰元正(西紙)。

此銀妥收後,即將揭單交孫逸仙先生收回,並發此記數閒單存據。

中華民國八年舊歷己未九月初七日(接蓋“澳門鏡湖醫院”印) 單

上述收據,還款人為“孫逸仙”,受款者 “鏡湖醫院益善堂”,跟文獻(甲)的第二筆借款人“孫逸仙”和文獻(乙)的貸出者“益善會”來看,其借貸關係是相同的,僅“益善堂”和“益善會”一字之差。同時,也間接承認了文獻(乙)隱埋不寫“孫逸仙”名字的做法。再看銀碼為“貳仟肆佰元正”,和文獻(乙)所說之金額完全相同。至於小字“西紙”,是要說明並非銀元,是大西洋海外匯理銀行(簡稱“大西洋銀行”)發行的澳門紙幣。而在“貳仟肆佰元正”之上,蓋有一長方形章,作四字朱文,譚教授已能看出首字為“管”,末字為“章”。(64) 我以放大鏡細看,判出中間兩字為“數圖”,整個印文是“管數圖章”。(65) 從該印章可以看出鏡湖醫院慈善會的財務管理是有一套制度的,而且相當嚴謹。

蓋上“管數圖章”,意味着揭銀收妥,於是便“將揭單交孫逸仙先生收回”。由於孫中山忙於國事,這次還款是交由住在澳門的盧慕貞透過余吉堂辦理還款手續的(詳見下文(丁)〈盧慕貞致吳節微函〉文獻),所以〈揭單〉是交盧慕貞收回,而非孫逸仙,不過孫逸仙是借款人,鏡湖醫院在收了還款之後,根據借貸的常規,〈揭單〉(借據)理所當然地交回借款人,故行文如此。至於這張〈揭單〉亦即孫中山第二筆借款的揭單,那又是一張怎樣的揭單呢?詳細情況將在第三部分作介紹,但這裡有必要說明一下,就是按一般的處理方法,當收到還款之後,將借據交回借款人,即表示這宗借貸已告完結,是最簡易的做法。如果要求更加清晰完備,收款的貸方可以加發一張收據,這就是如文獻丙的〈還款收據〉。但是,這張收據的行文,有異於一般常用收據的寫法,按一般的寫法是:“此銀收妥後,即將揭單交孫逸仙先生收回。此據(或發此存據)。”但鏡湖醫院發還的收據是:“此銀妥收後,即將揭單交孫逸仙先生收回,並發此記數閒單存據。”

為何會有“記數閒單”的字句呢?這“記數”意指“揭項銀貳仟肆佰元正(西紙)”,其用意是要強調收了上述數目的西紙錢,並以此作“存據”。這帶點蛇足的寫法,反映了交回給孫逸仙的“揭單”是帶有內情的。其內情的探討,下文會詳作分析。

最後是所註的年月日:“中華民國八年舊歷己未九月初七日”。中華民國八年,即1919年,舊歷(因曾避弘曆諱,以歷通曆)己未九月初七即公曆10月30日。下蓋“澳門鏡湖醫院”(朱文印)。

(丁)〈盧慕貞致吳節微函〉可說明已代孫中山還款 [圖7]

這封書函,現存鏡湖歷史紀念館。發信人是孫中山元配夫人盧慕貞,收信者是吳節薇,亦即孫中山兩筆揭銀借款的擔保人。按理此書函應在吳節薇家,或由其後人保存,為何會入藏鏡湖歷史紀念館,而且要到1989年才公開此文獻。2013年1月11日,我訪問鏡湖醫院慈善會時,便問到這個問題。王敏先生在展廳指着盧太夫人回覆吳節薇的信說:此信是原件,之所以由我們鏡湖醫院收藏,那是因為吳節薇是我們值理的人,他有些物品擱在院內,這是我們整理他的物品時發現的,時間是在他故世後,所以沒有趕及在解放後不久與孫中山的其他文物一起送交國家,因而存留在院中。

|

|

[圖7] 〈盧慕貞致吳節微函〉信封 (鏡湖歷史紀念館藏)

|

我返回香港後,仍感未夠詳盡,於是在1月23日用電傳求詢,希望能具體說明一下發現的時間,當時檢出此信件時,還有沒有其他物品?兩天後,我即收到王敏先生回電話,他回答道:“我找到已退休的姚豐先生來憶述,他說因為鏡湖歷史紀念館要在1989年初開幕,在此之前對慈善會的資料進行整理,以便將有價值的文物移至紀念館展出,竟在資料檔中翻出此書函來。又據姚老的回憶,除了此信函外,再沒有吳節薇的其他物件在一起。回想起文革期間,鏡湖醫院也受到運動的影響,資料室的文件也搬遷移動過好幾次,估計造成過一些損失。”

這就是筆者盡可能追查到這封書函的入藏經過,而時間是在1980年代末。

接着下來,就讓我們仔細地看一看〈盧慕貞致吳節微函〉這件文獻。該信函仍存有信封,是中式直書、印有長方紅格的傳統信封,上書:

函陳

吳節微先生啟

內詳

大家都知道,盧慕貞是不大通文墨的,她的書信,都是由她口述,請人書寫,這封信亦如是。封面作行書,吳節薇的“薇”字寫作“微”,少了草字頭,也許因為盧慕貞口述時沒說明是哪一個薇字,書寫者便用上了同音的“微”字;又或前人喜歡將自己的名字用上同音字,以轉出多重意思來,如吳俊卿,本字倉石,後改字昌碩;梁寒操原名翰藻;秦咢生原名嶽生等。所以“薇”“微”之別,不是很大問題。再說封面,沒有貼上郵票,應是專人送致的。

信札的用箋是早年流行的八行箋格式,但眉端用朱墨印有孫中山像和〈總理遺囑〉,是特製專用箋,雖然欄邊還印有“中華民國年月日”的記年期,但未見填寫,所以不能確切知道此信發於何年何月日,僅能憑專用箋印有〈總理遺囑〉來推斷是在1925年3月12日之後。現將這兩頁信文釋讀,並加標點錄如下:

節微先生大鑒:頃奉來書,藉知一切。查先夫逸仙所開中西藥局,前於癸巳年揭借鏡湖醫院受託辦理之益善會銀貳仟肆佰元,五年期,壹分息,並請先生擔保之借款,經氏於民國拾年至民拾壹年間,由余吉棠(66) 先生經手如數償還與鏡湖醫院當年值理收妥,並領回收據矣。竊思先生肯為先夫擔保揭款,仁至義盡,故特於還款之後,修書奉達,請釋懷念。諸感(67) 清神。手此致謝,並頌

近祺

孫盧慕貞謹啟(下蓋“孫公館”朱文印)

[圖7b] 〈盧慕貞致吳節微函〉述說已代孫中山還款 (鏡湖歷史紀念館藏)

從書函的內容看,是盧慕貞覆吳節薇的函件。時代的背景應是1925年孫中山逝世之後,因為信箋的眉端印有〈總理遺囑〉,信內兩次提到孫中山均以“先夫”稱之。(68) 從專用信箋以紅墨印上〈總理遺囑〉來推算,覆函應是1925年以後的事,原因是1925年孫中山逝世,仍在居喪之年,應該不會那麼快用朱墨來印製〈總理遺囑〉的信箋。盧慕貞這封覆函是答吳節薇詢問孫中山於癸巳年向鏡湖益善會(亦稱堂,鏡湖醫院亦“堂”“會”互寫,詳見下文)揭銀的還款情況。我們可以推想,吳節薇在孫中山逝世後,想到還有癸巳年那筆借款是要作了結的(另一筆借款已由吳節薇清還,詳後),便致函盧太夫人詢問還款的情況,因吳是借款的擔保人,有責任知悉是否還了款。盧慕貞在收信後,即修函作答,講述在民國拾年(1921)至民拾壹年(1922)間,已由余吉棠經手如數償還。可能盧慕貞一時間找不到鏡湖醫院發出的收據(即文獻(丙)),而事隔多年,無法確實記起是在1921年還是1922年還款,結果都記錯了,原來是民國八年,即1919年。(69) 還款年期記憶有誤,倖有收據補正,所以問題不大,重要的是借款的細節記述得清楚而準確,謹分析如下:

1、借款人孫逸仙及其所開的中西藥局,這與文獻(甲)的第二筆借款的描述相同;又與文獻(乙)所記“中西藥局”(雖然避寫孫逸仙姓名,詳見上文)相符;更與文獻(丙)記述孫逸仙還款的事由結果脗合;

2、借款年是癸巳,與文獻(乙)所載相同;

3、貸方為鏡湖醫院益善會,與文獻(乙)的記錄相同,與文獻(丙)的“益善堂”所記僅“會”與“堂”之別,這在鏡湖醫院也有此混稱,所以並非筆誤;

4、揭借的款額與文獻(甲)的第二筆借款以七二兌是相同的,與文獻(乙)的借款額和文獻(丙)的還款額分毫不差;

5、年期五年,與文獻(甲)的第二筆借款和文獻(乙)的記載都完全相同;

6、壹分息的記錄,與文獻(乙)所記一致;

7、擔保人吳節薇,也是與文獻(甲)的第二筆借款和文獻(乙)的記載全都相同;

8、由余吉棠(堂)經手如數償還。查余吉棠是1918年鏡湖醫院的十二位總理之一。(70) 正因為有此關係,所以在1919年10月30日,盧慕貞便委託余吉棠辦理還款的手續;

9、還款後領回收據。這收據正好是文獻(丙)。整封書函僅一百五十八字,但已經有九個條目可以和(甲)(乙)(丙)三種文獻互為印證,更增加相互間的真確性。所以這封書函的文獻價值是相當珍貴而又作用巨大的。

小結:

經過以上對 (甲) (乙) (丙) (丁) 四種文獻的詳細分析和論證,深信可以展示出一個強而有力的信息:孫中山確曾向鏡湖醫院益善會揭銀借款,而且先後借了兩筆:第一筆是在光緒壬辰(1892)年,第二筆是在光緒癸巳(1893)年,距今已逾一百二十年。

在 (甲) (乙) (丙) (丁) 四種文獻裡面,記錄第一筆借款 (壬辰借款) 衹顯現在(甲)文獻存檔分頁的上頁,其餘都是與第二筆借款 (癸巳借款)有關聯,而且完整地重現借款和還款的經過:(甲) 揭款存檔 → (乙) 揭款逾期未還但賬戶避寫孫逸仙,改以吳節薇擔保來具名 → (丙) 鏡湖醫院收到還款而發出的收據 → (丁) 回答擔保人吳節薇並細說還款情況。如此一環緊扣一環,使我們不必花很多工夫便能知道第二筆借款的還款過程。但同時反映出鏡湖醫院對未收賬是不會輕易放過的。儘管孫中山是頭號欽犯,但欠賬還是要記下來的,最終惟有用變通的方法,避寫孫逸仙名而改書吳節薇擔保。我們以此作為鏡湖醫院對未收賬目的處理方式來參考,那麼第一筆借款(壬辰借款)何以在(乙)文獻的1907年存檔中不留一詞半字?如果沒有人去清還,第一筆借款會在存檔中自動消失嗎?衹是第一筆借款的還款過程,沒有像第二筆借款那樣,有收據和書信的文獻為證,及至吳節薇現身,說是他代孫中山還了款,其對孫中山的義德,為世人所感佩!但五十餘年過後,譚世寶教授提出質疑,究竟是否如此?能否成立?下面就讓筆者再深入探查下去。

第一筆借款的借據及其藏本源流與內容

如上文提到的文獻(甲)有孫中山揭款存檔記錄:存孫逸仙翁揭本銀壹仟肆佰肆捨両,壬十一月初一日單,吳節微翁署保。

這是壬辰1892年的借款,其借據將近在五十年後的1940年2月22日首次披露。(71) 當時正值抗日戰爭,廣州已淪陷,葉恭綽等愛國人士逃到香港,因感革命發源地廣東人民的民族思想一貫濃厚,為激勵民眾,便組成中國文化協進會,聯合在港有志之士,舉辦前所未有的“廣東文物展覽會”,以“研究鄉邦文化,發揚民族精神”(72),而這張孫中山的壬辰揭銀借據便在這個展覽會上展出。展會結束,將部份展品拍成照片,復邀專家、學者撰文彙編成《廣東文物》。(73)有幸的是孫中山的〈壬辰借據》圖片亦收錄其中[圖8]。同時,由簡又文執筆撰成的《國民革命文獻叢錄》,其中〈六.總理密謀革命借據〉(吳錦鈿藏)一節,簡述了“借據”的來由,茲將此節原文抄錄如下:

總理於光緒十八年(1892年)在港畢業後,即赴澳開設中西藥局,以懸壺行醫為名,密謀革命為實。當時需款孔亟,乃復以買辦藥料為名向鏡湖醫院藥局借銀二千元,藉利進行,訂立借據,由總理的筆簽字,而由吳節薇為據保人,另有知見人六名。此款於民國成立後早已償還,原據由吳節薇交其次女吳錦細女士保存,不啻傳家之寶也。原件向未公之於世,影片係女士借出攝製者。字跡清楚,茲不贅錄。

|

| [圖8] 1940年出版的《廣東文物》,收錄了第一筆借款借據(即〈壬辰揭本生息贈藥單〉) 的照片,成為此借據最早出現的圖照,文字完好無漫漶。 |

簡又文執筆寫的這篇短介,可以分作三部分來詮釋。第一部分是他對孫中山的借款推想,認為“借銀二千元”是要“密謀革命”,簡又文和一些史學家確有此見解,因為本文不是探討孫中山向鏡湖醫院借款與革命的關係,所以不會在這裡討論。第二部分是簡又文按照〈借據〉的內容略作陳述,重點突出了“總理 (孫中山)的筆簽字,而由吳節薇為擔保人”。第三部分是簡又文轉述吳錦鈿的說話。1940年徵集廣東文物展覽,其時正值戰亂,而吳節薇亦已年逾古稀(75),他將他的財物,甚至珍藏的東西,分贈子女,或分發保管,是人之常情,所以壬辰這張〈借據〉,才會由吳節薇的次女吳錦鈿借出展覽。簡又文因感借據極具文獻價值,遂親往採訪。但他那句“此款於民國成立後早已償還”,豈非跟上一節的推論有異?(在1907年之前,因為有人代還了款,所以在存檔上再沒有壬辰借款的掛賬) 在這裡,筆者首先要提出這句文字有點語言不清。因為“早已”一詞,應與“○○前”來配搭,如:上班前早已吃過早餐;借款到期前早已清還。若寫成“上班後早已吃過早餐”和“借款到期後早已清還”,會令人有模糊不清的感覺。所以此句會否是“此款於民國成立前早已償還”的手民之誤?又如按“民國成立後”來表述,宜寫為“此款於民國成立後即已償還”,則比較清晰,容易理解。筆者無意在此咬文嚼字,祇是要提請注意。簡又文是轉述吳錦鈿說的話,有沒有聽錯是一回事,最重要並非出自第一當事人吳節薇之口。我們可以相信吳節薇早於1907年之前已為孫中山還了款,但在辛亥革命尚未成功前,吳節薇會四出宣傳自已替頭號通緝欽犯償還了借款嗎?情勢令我們相信吳節薇在家裡也會盡量守口如瓶。及至辛亥革命成功,孫中山成為民國的臨時大總統,吳節薇自然會稍為或者大肆為自己的功德作宣揚。此時,其子女,包括吳錦鈿在內定能聽到父親吳節薇喜形於色,娓娓道來,因而留下深刻印象,故有民國成立後,即為孫中山償還借款的講述。

這張壬辰揭銀借據曝光後,引起很多人的興趣,癖嗜國民革命史事的簡又文,出於為保存孫中山的生平文物而進行游說工作,終於使這張借據在戰後成功地入藏於廣東文獻館。(76) 廣東文獻館是在1946年1月25日由廣東省政府會議通過設立的,選址在省會文廟,同年9月19日經修繕後正式開館。(77) 此時〈揭本生息贈藥單〉已入藏,因此在〈借單〉的右下角,蓋有“廣東文獻館藏”的朱文印 [圖8a]。至1949年春,國共內戰逼近廣東,簡又文徵得文獻委員會批准,將文獻館的館藏移至廣東省立圖書館集中保存。(78)其後,圖書館易名為“廣東人民圖書館”,故此在“借單”右下角原有的“廣東文獻館藏”篆印上,加蓋了“廣東人民圖書館圖書”的朱文印[圖8b]。迨後,再因圖書館的合併,入藏廣東省中山圖書館,後又輾轉移藏入廣州博物館,直至今天。(79)

|

|

|

[圖8a] 蓋有“廣東文館藏”朱文印的第一筆據

|

|

|

[圖8b] 增蓋“廣東人民圖書館圖書”朱文印的第一筆借款借據,現藏廣州市博物館

|

|

| [圖8c] 在臺灣的中國國民黨藏史會藏的第一筆借款借據圖照 |

瞭解到這張〈揭本生息贈藥單〉的收藏源流之後,就可以明白到各種刊本的出處。如刊在《廣東文物》的圖照[圖8]是〈揭單〉首次曝光時拍攝的,當時保存基本完好,沒有漫漶,字體清晰無缺,而且沒有蓋上任何收藏印。祇可惜當時正值抗日戰爭,出版條件差,所以圖照欠佳,也僅攝製了黑白照片。經歷第二次大戰的動亂時代,在勝利光復後,才入藏廣東文獻館,這時候的〈揭單〉,年號光緒的“光”字已經殘破不存,同時在右下角已蓋有“廣東文獻館藏”的朱文印。後來,再經過國共內戰和數度移藏,殘破漫漶嚴重,〈揭本生息贈藥單〉七字僅剩得“本”字“單”字尚可辨識,而擔保人“吳節薇”的姓名已無法看清,其餘“揭單銀一紙”的“單一紙”也告面目模糊。最後,為了保存好這件文物,有關機構進行裱托修補,並蓋上“廣東人民圖書館圖書”的印章。

我又注意到臺灣出版的《國父全集》亦收有〈揭本生息贈藥單〉,並註明:“據黨史會藏原件照片(054/11)(80)”。那麼,中國國民黨中央委員會黨史委員會方面,可有值得參考的收藏資料沒有?於是便函請由臺到港出任珠海書院文學院院長的胡春惠教授,請介紹中國國民黨黨史會的聯繫人。胡教授果真是桃李滿天下,中國國民黨文化傳播委員會黨史館主任王文隆歷史學博士正是他的高足。2013年2月5日,王文隆博士在電話中回答我的問題:“就祇有這張照片,沒有原件,其入藏情況並不清楚。”過了三天,王博士應我的要求,把他們館藏的〈揭本生息贈藥單〉電傳過來。[圖8c]我回謝後,細閱圖照和說明,從〈揭單〉右下方僅蓋有“廣東文獻館藏”印來看,可以推想是1946年至1949年之間拍攝的圖照,和 [圖8a] 是同一底片沖曬出來是毫無疑問的。至於說明文字指出孫中山向鏡湖醫院揭銀借款,是“用在澳門所設中西藥局贈醫施診,嘉惠貧困”,並沒有談到與革命活動有關,也是值得參研的。

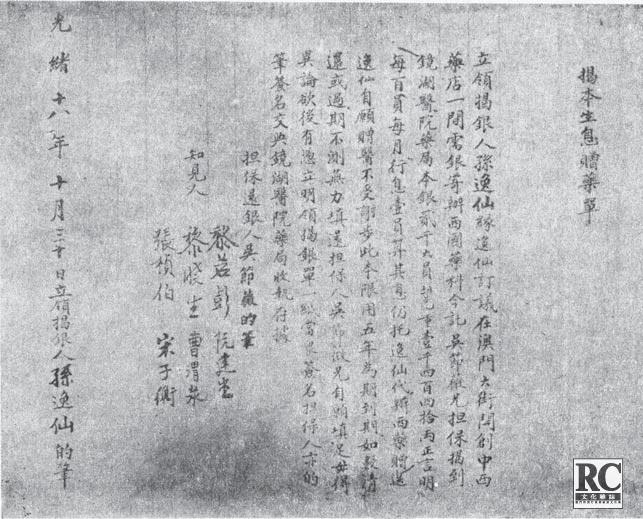

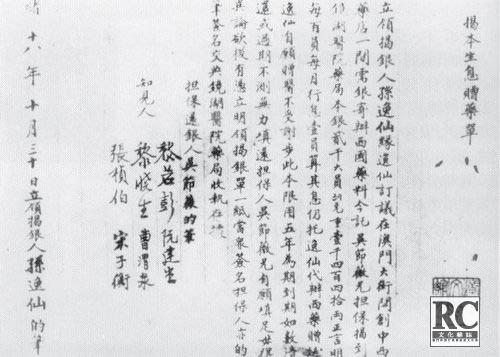

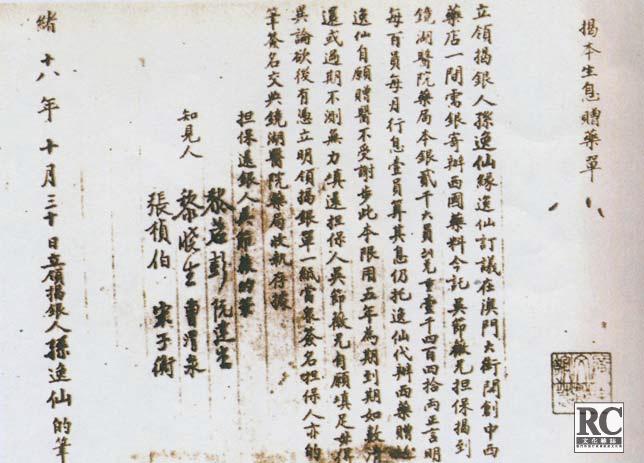

〈揭單〉的流轉情況表過,現將全文錄如下:

揭本生息贈藥單立領揭銀人孫逸仙。緣逸仙訂議在澳門大街開創中西藥店一間,需銀寄辦西國藥料,今託吳節薇兄担保,揭到鏡湖醫院藥局本銀貳千大員兌,重壹千四百四拾両正。言明每百員每月行息壹員算,其息仍托逸仙代辦西藥贈送,逸仙自願贈醫,不受謝步。此本限用五年為期,到期如數清還,或過期不測無力填還,担保人吳節薇兄自願填足,毋得異論。欲後有憑,立明領揭銀單一紙,當眾簽名,担保人亦的筆簽名,交與鏡湖醫院藥局收執存據。

担保還銀人:吳節薇的筆

黎若彭 阮建堂

知見人:黎曉生 曹渭泉

張楨伯 宋子衡

光緒十八年十月三十日 立領揭銀人孫逸仙的筆

這張〈揭單〉是孫中山向鏡湖醫院借的第一筆款,今將其內容與上述 (甲) 史料中的第一筆揭銀檔案來比對:

一、揭銀借款者同為“孫逸仙”;

二、借出款額同為“壹千四百四拾両”;

三、立據日期,同是1892年的壬辰年,但〈揭單〉作“十月三十日”;(甲) 史料的揭銀檔案則作“十一月初一日”;

四、擔保人同為“吳節薇”。

上述四點,幾盡相同,僅第三點有一日之差,故令譚世寶教授質疑,認為是“後來炮製出錯之一證”(81)。筆者對這一天之差持稍寬鬆看待,理由是訂立合約字斟句酌,而這筆揭銀,又是相當大額,〈揭單〉內容肯定經多人傳閱審讀,及至“十月三十日”還要召集各富商名流來做知見,然後動筆簽署,“三十日”這天能否辦妥立據手續,或者辦妥了,三十日已向晚,所以延至翌日(十一月一日)生效,是可以接受的。而〈揭單〉日期不好塗改,鏡湖醫院方面就以“十一月一日”作為生效日,同時在結算上用一整月來算,也是比較方便的,而三十日那天也許真的很晚才簽立借據,不在這天起算,誌事錄簿記為“十一月一日”是可以理解的。

至於〈揭單〉內訂明:“每月行息壹員算,其息仍托逸仙代辦西藥贈送”以及“過期不測無力填還”,就得由吳節薇“自願填足,毋得異論”等語,就不是賬戶錄簿所能一一詳記。但〈揭單〉所訂開辦藥店和贈醫等情節,在《鏡海叢報》中可以看到,亦可支持〈揭本生息贈藥單〉的內容是真實可信的。

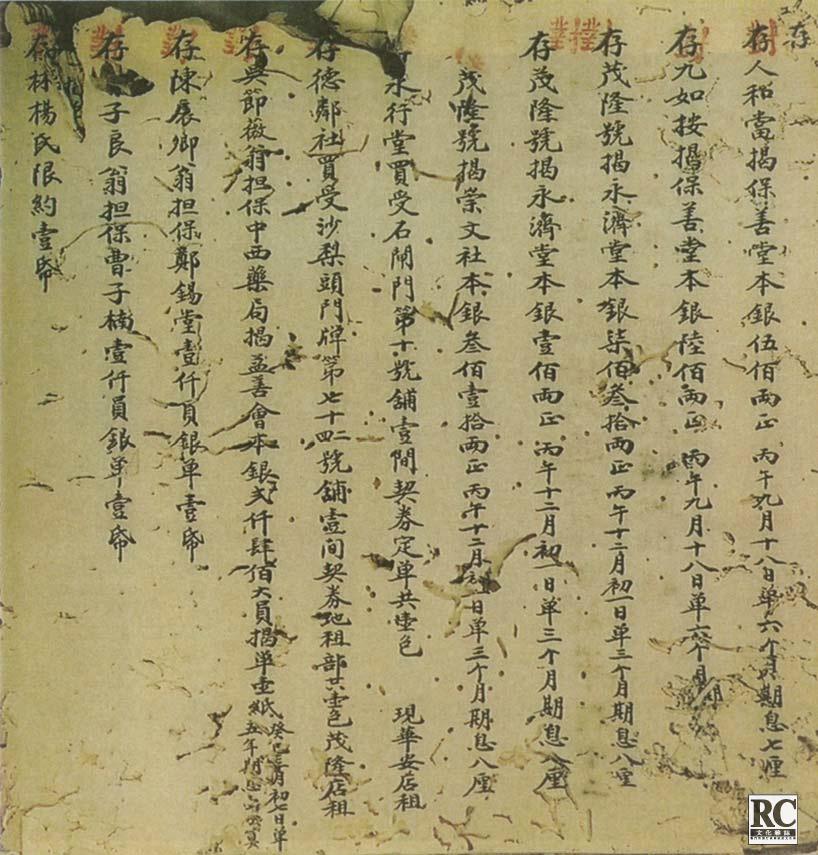

第二筆借款的借據與有關文獻比較

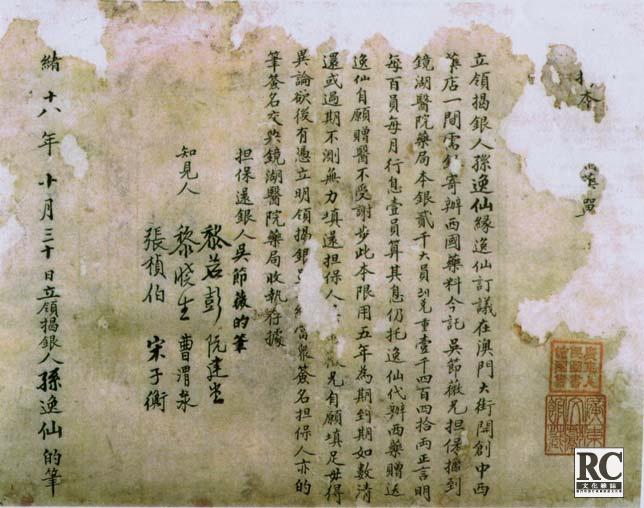

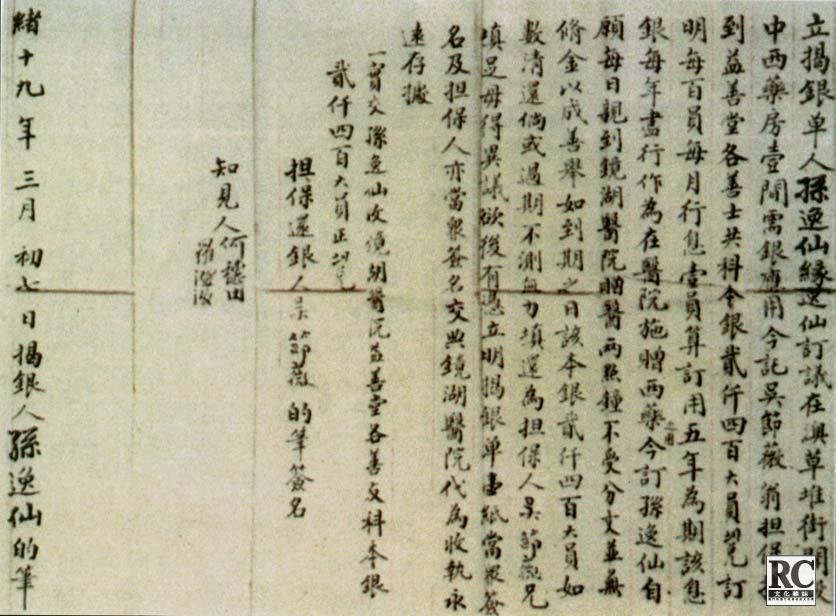

孫中山的第二筆借款是在第一筆借款之後約四個月舉債的,但其借據得到徵集要遲至上世紀80年代(詳見上文),較之第一筆還款的借據晚了約四十年。第二筆借款的借據,是連同文獻(丙)鏡湖醫院發給孫中山的還款收據而一起藏於孫中山夫人盧慕貞家的,其後傳至她的外孫女戴成功,而最終獲徵集入藏於“北京宋慶齡故居管理中心”(參見上文)。第二筆借款的借據[圖9] 全文如下:

立揭銀單人孫逸仙。緣逸仙訂議在澳草堆街開設中西藥房壹間,需銀應用,今託吳節薇翁担保,揭到益善堂各善士共科本銀貳千四百大員, 兌,訂明每百員每月行息壹員算,訂用五年為期。該息銀每年盡行作為在醫院施贈西藥之用。今訂孫逸仙自願每日親到鏡湖醫院贈醫兩點鐘,不受分文,並無脩金,以成善舉。如到期之日,該本銀貳仟四百大員如數清還,倘或過期不測無力填還,為担保人吳節薇兄填足,毋得異議。欲後有憑,立明揭銀單壹紙,當眾簽名,及担保人亦當眾簽名,交與鏡湖醫院代為收執,永遠存據。

兌,訂明每百員每月行息壹員算,訂用五年為期。該息銀每年盡行作為在醫院施贈西藥之用。今訂孫逸仙自願每日親到鏡湖醫院贈醫兩點鐘,不受分文,並無脩金,以成善舉。如到期之日,該本銀貳仟四百大員如數清還,倘或過期不測無力填還,為担保人吳節薇兄填足,毋得異議。欲後有憑,立明揭銀單壹紙,當眾簽名,及担保人亦當眾簽名,交與鏡湖醫院代為收執,永遠存據。

一、實交孫逸仙收鏡湖醫院益善堂各善友科本銀貳仟四百大員正, 兌。

兌。

担保還銀人:吳節薇的筆簽名

知見人:何穗田

羅澄波

光緒十九年三月初七日,揭銀人:孫逸仙的筆

|

|

[圖9] 第二筆借款的借據,現藏於北京宋慶齡故居管理中心。

|

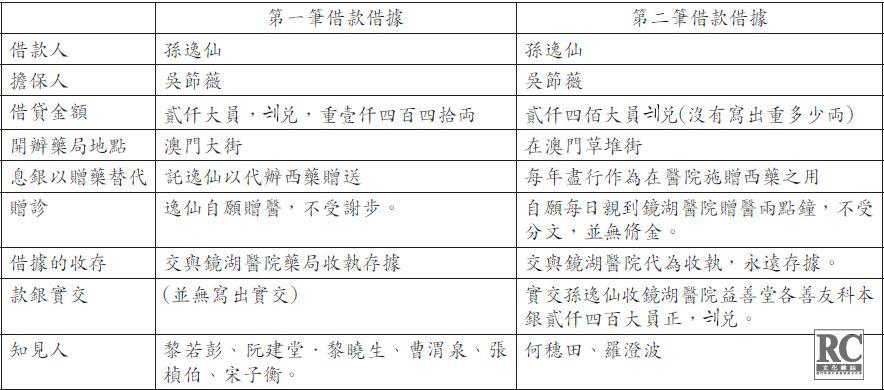

第一筆借款的借據是有〈揭本生息贈藥單〉的題名,第二張借據沒有,其他要點的異同,為易於察看,謹表列如下:

上表的“借款人”和“擔保人”都是相同的,“知見人”不同以及多少之別,並不構成甚麼問題。開辦藥局前作“大街”,後作“草堆街”,因已有人做了研究,這裡不作闡述。“息銀以贈藥替代”和“贈診”,是詳簡之別,因不是本文重點探討,所以從略。至於“借據的收存”,第一筆借款的借據寫的是“收執存據”;第二筆借款則作“交與鏡湖醫院代為收執,永遠存據”。這“代為收執,永遠存據”令譚世寶教授生疑,指為“非常不合常識情理”(82)。但我祇認同“永遠存據”是不合一般借據的寫法,至於“代為收執”,另有含意,下文將詳作分析。這裡先解釋“永遠存據”此四字。如譚教授所言:“任何借單都是到期還款後就交回借款人處理,怎麼可能由被借款者‘代為收執,永遠存檔’呢?”(83) 社會上的借據,欠款一天未清還,債主便會收存借據,甚至是永遠手握借據,以便追討,作為興訟時的重要憑據。但這“永遠”在遇到欠款人清還借款,債主便須退還借據,情況是一手交銀,一手交出借據,“永遠存據”也就告消。如此說來,“永遠存據”的前提是沒有收到還款,這也是可以成立的,祇是比較少見的寫法。

剛才說:“代為收執”另有含意,這裡特別要提出第二筆借款借據有兩處可堪注意而第一張借據所沒有的地方:

“揭到益善堂各善士共科銀貳仟四百大員”和“實交孫逸仙收鏡湖醫院益善堂各善友科本銀貳仟四百大員正”。

第二筆借款,孫中山所收到的並非如第一筆那樣來自“鏡湖醫院藥局”(參見圖8),而是益善堂各善士(或善友)集貳仟四百員來交付孫中山的。為甚麼會這樣?

前文已提到孫中山的揭銀借款相當大,兩次借款的金額合起來可以等同鏡湖醫院的半年經費。第二筆借款是在首筆借款的四個月後,鏡湖醫院未必就能馬上調動出第二筆巨款來,於是改由益善堂一批善士集資借給孫中山,所以就有上述“各善士共科本銀”和“各善友科本銀”的用詞。而這批善士湊集得來的貳仟四百員亦已決定捐送給鏡湖醫院,祇不過是先借給孫中山,將來借款的歸還是還給鏡湖醫院,並不是“善士”、“善友”,因此借據也由鏡湖醫院收存。但因為借據上寫明“揭到益善堂各善士”,亦即債主本來是“各善士”,為免生矛盾,便在揭單上寫上:“交與鏡湖醫院代為收執,永遠存據。”這“永遠存據”也可限制某一善士因曾出資而欲取借據作為自己收存。這一點是我大膽推想,僅供參考而已。同時要特別提出這張借據還註明貳仟四百大員“實交孫逸仙收”,換言之立揭銀單當日已將借款如數交付了孫中山。

最後,再來檢視第二筆借款的借據,其內容有可與 (甲)、(乙)、(丙)、(丁) 史料相互印證之處:

(甲) 下頁[圖3]錄載了揭借銀是“中西藥局”和“孫逸仙”,訂明五年期,由吳節薇擔保,這和第二筆借款的內容脗合。至於(甲)下頁所記的本銀是“壹仟柒佰貳拾両”,雖有不同,但祇要以零點七二來除,便可得出貳仟四百元,與借據上所書的“貳仟四百大員兌”完全相符;

(乙) [圖4]的誌錄是:“吳節薇翁擔保中西藥局揭益善會本銀貳仟肆佰大員揭單壹紙,癸巳三月初七日單,五年期,息壹分算。”這與第二張借據的內容可說全部脗合,揭銀不是“孫逸仙”,而是“中西藥局,已見上文分析,這裡不再重贅。

(丙) [圖6]這張“ 記數閒單”, 其內提到“即將揭單交還孫逸仙先生收回”,這“揭單”就是第二筆借款的借據,說得簡單點,(丙)就是第二筆借款的收據,所以互相印證絕無疑問。同時,兩張文獻更配對在一起,收藏在“宋慶齡故居管理中心”。

(丁) [圖7]的信函是孫夫人盧慕貞覆函吳節薇,其內談到已“如數償還”於癸巳年揭借的“貳仟四百元”,並述及“五年期,壹分息”,由“先生(吳節薇)擔保”,都是和第二筆借款的借據內容相同。經過以上的驗證,可以相信第二筆借款的借據,在內容上是真實的。

揭單的訂立和擔保人所負的責任

“揭單”、“揭帖”(84) 一詞,等同今天的借據。直至清末,還常有“按田揭銀”的契據,不過現代人按揭多是物業,而且“按揭物業”還是今天社會上一項重要的借貸活動。但過去銀行業務沒有那麼興旺,如急需錢財周轉,惟有向紳商、社團求助,或按田或按舖來揭銀,倘無田無舖,就要請有名望的人士來擔保。孫中山當年就是在雙無底下,請吳節薇來擔保。孫中山的兩筆借款都是一張揭單之內,包涵了吳節薇擔保的條文,而另外有一些做法,要由擔保人另立“保單”,似有加強提示的作用。這樣的另立“保單”,今天香港的商業社會,強勢的業主往往要租戶另外簽署董事個人擔保,訂明租戶如中途退租,擔保的董事須負責清繳未完成租期的所有租金,責任相當重大,有因為這一紙董事擔保,惹來一身鉅債,甚至破產。

廣東俗語有云:“不做中、不做保、不做媒人三代好。”其意是居間介紹的中人、擔保人和媒人,都是吃力不討好的工作。而三者之中,擔保人承受着最大的責任,甚至毫無得益,反而中人和媒人可能有收取費用。而擔保人的一力承擔,保證某人的人格或借後必還,但一旦失支脫節,便要代償一切。這裡舉出與孫中山有忘年交、同為香山縣人的近代思想啟蒙家鄭觀應,因為一紙保單,致債務纒身,抱憾終生。

鄭觀應(1842-1922)早歲到上海,投身買辦工作,因勤奮好學,目光敏銳,每能掌握商機,很快便成為太古輪船公司的大買辦。當時,祖國飽受西方列強侵凌,鄭觀應時懷救國之心,曾謂:“欲自強,必先致富;欲致富,必首在振工商。”(85) 所以當鄭藻如、盛宣懷等人游說他出掌華資的招商局時,他一口答應辭掉高薪的太古之職,接受北洋大臣李鴻章的委札,轉到招商局任職。問題出在鄭觀應有心提携同鄉楊桂軒,推薦他來替代自己的職位,並願意和李秋坪、鄭廷江三人聯保桂軒。詎料楊桂軒竟私吞太古公款,回家建造房屋,又私調公款在外開設茶棧,竟致失敗虧蝕,總共“虧空太君洋行公款十萬有奇”。楊桂軒無力償還,潛逃而去。簽保的三人便要負責賠償。他們雖已盡力集資償還,但尚欠四萬餘元,太古仍要鄭觀應“照數賠足”(86) 何以衝着鄭觀應來追討?專研鄭觀應史事的夏東元先生,曾發現鄭觀應有一張保單的底稿,其內容如下:

鄭觀應、李秋坪保楊桂軒保據:立轉保單人鄭陶齋(筆者註:陶齋乃鄭觀應號),今託李秋坪兄立太古輪船公司保楊桂軒兄當買辦之職,管理帳房銀洋、棧房貨物,倘楊桂軒有虧空等情,理應歸保人賠償者,除秋坪兄自認擔保賠償三千両之外,餘歸鄭陶齋賠償。倘有水火盜賊客欠水腳等情,各安天命,與保人無涉。立此為據。光緒七年九月x日立。轉保人xxx。(87)

這張保單底稿有三點值得注意:1. 鄭觀應託李秋坪向太古立保單,擔保楊桂軒,然後轉由他來作最大的擔保,故有“轉保單”之稱。2. 李秋坪的責任僅負三千両,再有大額虧空,歸鄭觀應賠償。3. 訂明如有水火之災;盜賊刼掠之災,以乃顧客欠付水腳(因太古輪船公司收取的船運費俗稱水腳)等帶來的損失,便與擔保人無關。

這是轉保單的底稿,其後正式立據時,也許已由轉保單變為直接的保單,甚至是數人聯保。(88) 看來鄭觀應是最大的擔保人,負最大責任,故被追討“照數賠足”。尚有四萬多元未能清還,太古在上海祇追討而沒有提控。後來,鄭觀應為國效力抗法軍,經香港謀援台灣,太古洋行突然起訟,將鄭觀應拘禁在港。此事雖有奸徒藉機鼓動,但鄭觀應的擔保責任不能推卸,何況太古是英資,在香港當容易受理。鄭觀應為免被關押,變賣家產,求助親友,竭盡一切辦法,始得脫身,但已落得貧病交加,至晚年憶及此事,尚覺有餘點痛。(89) 鄭觀應遭此刼難之後,隱居澳門,杜門養疴,輯著成《盛世危言》。在此期間,同鄉的孫中山,便有機會跟鄭觀應結上忘年之交。

現存〈揭單〉是吳節薇

作為擔保人的〈備忘副本〉

據上可知,擔保人不好當,當了,就要包攬上身,負上責任。吳節薇擔保孫中山向鏡湖醫院借鉅款,豪情干雲。祇是今朝不知明朝事,孫逸仙遠走,忙於救國,連累了保人。

讓我們再來檢視一下孫中山的第一張借單——〈揭本生息贈藥單〉。立此借據是在光緒十八年,即1892年,孫中山才二十六歲,而且剛剛醫學畢業,踏入社會工作不久,對這樣一位青年人來說,借款的程序可以明瞭,但如何書寫一張揭單?有甚麼規格?當非孫中山所長,何況那獨有的“代辦西藥贈送”和“自願贈醫”等條文,更非一般人所熟知,而且貸方的鏡湖醫院,也會開列條件。因此,起草此“揭單”應該不會是孫中山,而是鏡湖醫院掌管文案之人,擬稿後,再共同商定,包括要有吳節薇的參議和同意,〈揭單〉內容才會落實定稿,接着便是寫成正式的借據。當時的鏡湖醫院,已是澳門華人最大的社團,會務紛繁,從今天看到的“堂期集議”、“會議紀錄等”(90),便可以知悉,亦可藉此得知他們處理日常的文書工作是相當繁重的,甚至要僱用臨時抄寫員。(91) 而他們對文書工作應該是既熟練又專業,很自然就會被委託起草和書寫〈揭單〉、〈送帖〉等的契據,最後才交與當事人簽署。就算在今天的社會,很多公司、社團訂立合約,也多由負責文書的部門或秘書起草,重要的便請律師行來擬訂,然後再安排雙方簽名。

經以上分析,手書〈揭本生息贈藥單〉並非孫中山執筆是可以理解的,這就可以解答譚世寶教授指出的:“借單的整體文字書法與孫中山歷來的真跡遺墨書法完全不像”這個問題。(92) 緊接着就是最受大家關注的提問 ——“孫逸仙的筆”是否孫中山手書?筆者的答案 —— 否!

〈揭本生息贈藥單〉的內文並非孫中山手書,而的筆的簽名也不是孫中山手筆,那麼〈揭單〉是否如譚教授所指“是吳節薇和後人炮製的”呢?(93)

據筆者研究所得,現存的〈揭本生息贈藥單〉並非真本,也非偽冒;非真非偽,不是故弄玄虛,而是另有一紙,那就是擔保人吳節薇的〈備忘副本〉。

如上文所述,充當擔保人責任重大,鄭觀應誤信楊桂軒,牽連受禍,迫得變賣資產來填還。吳節薇擔保孫中山向鏡湖醫院揭銀,負上清還責任。作為擔保人,時刻要銘記這筆借款的幾個重點:借款金額、利息計算、還款日期。因為萬一所保者失信,一切就會轉嫁到自已身上,所以不能糊裡糊塗,不知其數。而當時不似今天,有手機或影印機,可將〈揭單〉錄影、複印出來。解決之法,便是依據內容,抄寫一份自存,這就是吳節薇手握的孫中山〈揭本生息贈藥單〉。而這份〈備忘副本〉,也許是吳節薇抄錄,更大可能是他請文書代為抄寫。所以“孫逸仙”的簽名便不是親書。試想一下,如果孫中山在這份〈備忘副本〉也“的筆簽名”,豈非出現兩張借據(因〈揭單〉上沒有寫明一式兩份)?因此吳節薇的〈備忘副本〉上不但沒有孫中山的筆簽名,就連其他知見人也不一定有親署,何況知見人沒有嚴格規定是要“的筆”的。

第二筆借款的借據 [圖9] 也是一份〈備忘副本〉,其書風和第一筆借款的〈揭本生息贈藥單〉頗為相似,是否同一人手筆,有機會再作研究,這裡先要解答這張借據何以會由盧慕貞收藏?答案應該祇有一個,但因為有兩個推斷,出現爭議,茲述如下:

推斷一:吳節薇替孫中山清還第一筆借款之後,就沒有再填還第二筆借款。也許是財力問題,又或者是自認已代還第一筆借款,已是仁至義盡。其後,孫中山革命成功,成為偉人,吳節薇有叨了光之感,當然沒有追討代還之款。及至孫中山病逝,他又想到第二筆借款還未了結,於是寫信給孫中山的元配夫人盧慕貞,提示第二筆借款的問題(吳節薇可能沒有分第一筆和第二筆借款,這裡祇是方便讀者明白,指明是談第二筆借款),並將收藏多年的〈備忘副本〉同函寄去,以證明當年確是借了款。但原來早在民國八年(1919),盧慕貞已託余吉棠去辦理還款手續。盧慕貞也就為此回覆了吳節薇 [圖6-7]。

推斷二:根據鏡湖醫院發給孫中山的還款收據[圖6],其內有:“此銀妥收後,即將揭單交還孫逸仙先生收回”。所提〈揭單〉,應該就是第二筆借款借據。

以推斷二來說,如果那張〈揭單〉原收存於鏡湖醫院,應該是有“孫逸仙”和“吳節薇的筆”親書的正本,而非筆者所論證的〈備忘副本〉。另一可能是吳節薇提出不再擔保孫中山的第二筆借款,於民國初年把那張〈備忘副本〉交給鏡湖醫院,由院方去追收或另作處理。

筆者懷疑鏡湖醫院在發出還款收據時,是否同時“ 將揭單交還”,如果真有揭單正本交還,那就不必另寫收據, 反之, 就要另發收據。(94) 再有一個推測,鏡湖醫院因為失去或棄掉了第二筆借款的借據正本,當接到盧慕貞的還款時,重再撰書一張借據,充作“揭單交還”。但揭單的內容僅三、四人詳知,而且是二十多年前的舊事,誰可寫出如現存這張〈備忘副本〉般的詳當細節來?所以此推測也難成立。

據以上分析,現存的第二筆借款的借據也是吳節薇的〈備忘副本〉,其流傳經過,應是推斷一:(如是正本難以想像第五行出現旁加“之用”二字的增補詞)。吳節薇於孫中山逝世後不久,把借款的〈備忘副本〉寄給盧慕貞,提示這筆借款尚未清還。盧慕貞回覆吳節薇,表示已經“如數償還”。後來,盧將鏡湖發回的〈記數閒單〉連同借據的〈備忘副本〉合放在一起收藏。盧氏逝世後,傳其女兒孫琬,再傳到戴成功,最後入藏北京“宋慶齡故居管理中心”。由於第二筆借款的〈備忘副本〉大部份時間收藏在盧慕貞三代人手中,不似第一筆借款〈揭本生息贈藥單〉的〈備忘副本〉那樣,在戰火邊沿中經歷幾個文博館來遞藏,所以保存得比較好。正因為這樣,反而引起一些學者生疑,有所保留,這是可以理解的。但如果用〈備忘副本〉來看,加上上述的反覆論證,真相幾可大白矣!

吳節薇說的話是否謊言

擔保孫中山向鏡湖醫院借款的吳節薇,其生平事蹟可知者並不多。照推算,他生於1868年(95),較孫中山年幼兩歲,二人的相識,是由楊鶴齡介紹。楊是“四大寇”之一,而吳節薇是楊鶴齡的七妹夫,居住澳門,家境富裕。孫中山畢業後到澳行醫,需錢開設醫館,由楊鶴齡介紹並游說吳節薇作為借款的擔保人。(96)

吳節薇雖是一名紳商,但他不是社團的活躍分子。他僅出任1893年那一屆鏡湖醫院慈善會的值理(97),而就在他出任值理前兩個月和在任期間,便先後兩次擔保孫中山借款。後來,他雖然淡出了鏡湖醫院慈善會,但他熱心助人的精神並無稍減。女革命家趙連城晚年撰寫的回憶文就提到義務教師吳節薇:

那時培基學校女同學梁雪君的養母貪圖金錢,和媒人勾結,擬騙梁去星加坡嫁人作妾。培基校董兼義務英文教員吳節薇(中山先生在澳門設醫局時,吳曾為中山先生作揭借款項的保人;他是澳門一個社會名流,同情反清,卻不參加同盟會,在澳門活到九十多歲,1959年病故)獲悉此事,便和學校裡的同盟會師生商量,勸梁不應上當。(98)

這是辛亥年(1911)閏六月的事。(99) 原來,吳節薇還是鏡湖小學 (鏡平學校的前身) 於1906年創校時的義務英文教師。據記載:

本校(鏡湖小學)開辦時,設甲、乙、丙三班⋯⋯特定甲班起,加授英文一科,吳節薇先生欣然當義務英文教師三年,每日教授一小時,後續聘二年。(100)

紳商吳節薇,樂善助人,現從以上引文已可知他曾在兩所學校擔任義務教師,授的是英文課。雖然我們不知道吳節薇的英語能力有多精湛,但他對西方的認識,當比一般人深,又從趙連城的回憶文章可見他雖非同盟會會員,但跟同盟會的成員有接觸,同情反清,希望祖國富強。當時,他對孫中山可有憧憬?作何感受?相信很難找到答案。

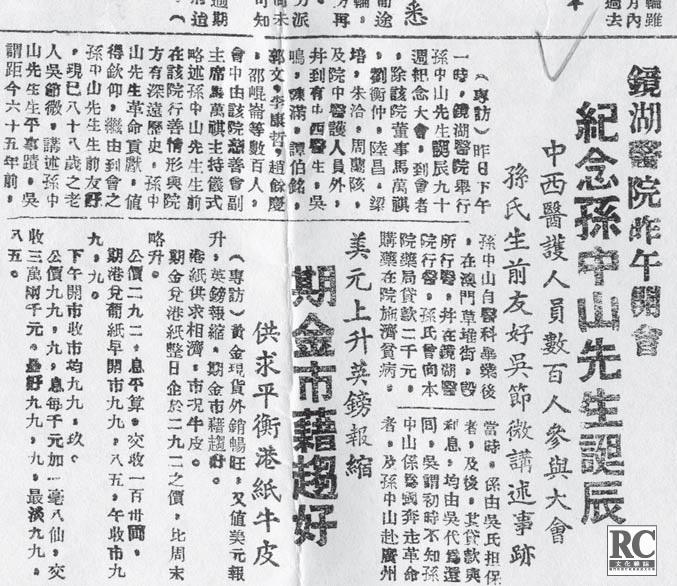

約半個世紀之後,吳節薇出席1956年11月13日紀念孫中山九十歲誕辰的大會上,向記者說:“孫中山人格高尚,奔走革命的精神令人景仰。(101)”吳節薇又憶述:

孫中山先生當年抵澳,在鏡湖藥局借了二千元,當時是由我作擔保的。孫中山借二千元,把錢在草堆街開設中西藥局,而借錢的所納的利息是用來購西藥贈給窮人的。孫中山先生也在鏡湖醫院擔任義務的醫生。當時,大家都不知道孫中山先生是做甚麼的。後來,他去了廣州,不久才知道他是搞革命的。鏡湖藥局也會追還欠款,但我沒有理會,直至借款五年的日期告滿,我便代孫中山先生還了二千元,另外三百元利息。[圖10]

|

| [圖10] 1956年11月14日《大眾報》刊出吳節薇在紀念孫中山誕辰活動上的講話 |

以上吳節薇的憶述,見於《大眾報》,一直為學界所引用。筆者想到另一份老牌報章《華僑報》。於是便致函鄭秀明社長,請求查閱1956年11月10-15日的報紙。鄭社長對我的研究十分支持,馬上指示梁念鄉小姐取出舊報紙,以原大影印寄送到來,省去我奔走往來之勞,其用心之周到,教人感佩,謹在此向鄭社長、梁小姐致以衷心感謝。

披閱11月14日《華僑報》,其內容刊有〈紀念孫中山先生誕辰〉的消息,副題為“孫氏生前友好吳節薇講述事跡”。細閱內文,顯較《大眾報》簡略,為供學者比較,茲摘引如下:

吳謂距今六十五年前,孫中山自醫科畢業後,在澳門草堆街,設所行醫,並在鏡湖醫院行醫。孫氏曾向本院藥局貸款二千元,購藥在院施濟貧病。當時,係由吳氏擔保者。及後,其貸款與利息,均由吳代為還回。[圖11]

|

| [圖11] 1956年11月14日《華僑報》報導吳節薇憶述孫中山的舊事 |

《華僑報》的報道在簡略中指出事發是“距今六十五年前”,若以1956年上推,豈非是1891年,與事實的1892年誤差一年,有人或會質疑吳節薇與〈揭單〉的關係。我不會推說這是記者的筆誤,反會認為是吳節薇的推算有關,因為畢竟是八十八歲的老人,同時,當年使用的是“光緒年號”,換算成公元紀年,稍有差錯是可理解的。

至於代還“貸款與利息”,《華僑報》沒有寫出利息多少,《大眾報》卻引述吳節薇的說話:“借款五年的日期告滿,我便代孫中山先生還了二千元,另外三百元利息。”語帶肯定。但“三百元利息”與〈揭單〉所訂息率來計算,有極大的差異。因此引起譚世寶教授生疑,並試按原來的利息計算,月息二十元,五年六十個月加一閏月,按單利計算,至少也要一千二百二十元。(102) 譚教授又表示:“按照該單合約實際規定孫中山是將利息用於代鏡湖醫院買西藥贈送病人,而自己則以免費代鏡湖醫院贈醫為合作借款的條件。因此,這些借款其實是祇要還本不用還息的。吳節薇的這次記憶講述肯定有誤。”(103)

筆者並不認同譚教授的看法。首先是孫中山大部份時間沒有履行將利息代辦西藥贈送病人,以及在鏡湖醫院義診,若要追收利息,也是有理據的。那麼利息何以是三百元,而非一千二百二十元? 其中原委, 應該是經過討價還價, 然後“ 酌情收取”,以三百元來了結。這樣的事例在社會上常有發生,有時能收回本銀已是萬幸。翻查鏡湖醫院的歷史檔案,就有以下這一事例。

往昔,鏡湖醫院慈善會是澳門華人最大的社團組織。同治、光緒年間,“澳門各廟宇之廟產、司祝開投等事宜都統一由鏡湖醫院處理,而且有權向各廟宇收入攤派款項”(104)。同治三年(1864)八月十日,公所值事月和當、百和堂、怡吉店、五昌店立揭單,向“蓮溪廟當年值事揭出本銀柒拾弍両正,言明每両每月行息六里算”,但沒有訂明還款年期。直至光緒二十五年(1899)二月,才公議收回揭銀。一算之下,揭銀之期連閏月共四百二十七個月零八天,該息二百五十六元三角六分,加上本銀七十両,換算成一百元,本息合共三百五十六元三角六分。二月十五日集鏡湖醫院公議,以本利對見,核該銀弍百大元清還了事。三日後,蓮溪廟當年值事也批認。[圖12]

|

| [圖12] 1899年鏡湖醫院公議減收本息的事例 (鏡湖歷史紀念館藏) |

因此,吳節薇獲鏡湖方面酌收利息不是不可能的事。甚至第二筆借款的〈記數閒單〉[圖6]內沒有提到收了多少利息,也許可以解釋為借據內祇寫明到期之日如數清還本銀,沒有收取利息的條款(如前文譚教授所舉一樣),但筆者認為完全免收息那是對孫中山的一種敬意。而吳節薇代孫中山還第一筆借款時,孫中山還在流亡中,所以沒有得到免收息的優待。

總 結

從鏡湖歷史紀念館收藏的孫中山揭款存檔來看,孫中山確曾向鏡湖醫院借款,而且是五個月內兩次,出任擔保人同是吳節薇。以上的原始記錄可作為檢定其他文獻的標準。

與第一筆借款的存檔記錄[圖2]接上關係的文獻,就是〈揭本生息贈藥單〉[圖8],首先撰文介紹這張〈揭單〉的是簡又文。他引述了吳節薇女兒吳錦鈿的說話。但至1956年11月13日,吳節薇在紀念孫中山的會上,作了更詳細的憶述。

與第二筆借款的存檔紀錄[圖3]接上關係的文獻,有1907年的未收賬存檔 ([圖4],同是原始史料),以及後來徵集得來的第二筆借款的借據[圖9],和鏡湖醫院發出的〈記數閒單〉收據[圖6],並有後來發現的盧慕貞回覆吳節薇的書函[圖7]。

譚世寶教授注意到現存兩筆借款的借據有不少疑點,經研究指是“偽作”,而且“可以斷定這兩張揭單都是吳節薇和後人炮製的。”(105)譚教授這一重大發現是功不可沒的。他指出這兩張揭單上“孫逸仙”的簽名不是“的筆”,不是“親書”,我是十分同意的。但是否就是吳節薇的偽作?我則有所保留。正如上文所述,現存的兩張揭單,是擔保人吳節薇的〈備忘副本〉,不能稱之為偽作。簡又文雖然有說是原據,但那是引述吳錦鈿的說話(106),並非吳節薇親口所說。到目前為止,還沒有找到吳節薇曾直言借據是真本的說法,他祇是說自己代孫中山還了錢,而且僅談第一筆,因為第二筆借款不是由他清還,所以在記者面前沒有胡亂吹牛,足見吳節薇為人誠樸。

吳節薇豪情義助孫中山,出作借款擔保人,更代還第一筆借款,又曾出任義務教師,樂善助人,精神可嘉,絕不能因為他曾持有借據的〈備忘副本〉便指他偽作,硬冤了他!所以我們不但要還他清譽,更應要表揚他的義德。

〈備忘副本〉雖非原據,但在幾乎沒有可能找到真本的情況下,〈備忘副本〉便珍如拱璧。這裡令人想起王羲之的〈蘭亭序〉,真本已佚,摹本便成無價寶。同樣道理,現存孫中山向鏡湖醫院揭銀的借據雖是〈備忘副本〉,但依然是研究孫中山史事的珍貴資料。

【註】

(1) 2012年4月由澳門理工學院出版,頁272-290。

(2) 《文化雜誌》中文版2012年春季刊,澳門文化局出版,頁38-56。

(3)考現存孫中山最早的文獻,除了學籍和入教的名簿外,1890年〈上書鄭藻如〉為“最早之論著”(參見陳錫祺主編《孫中山年譜長編》上冊,北京中華書局,2003年,頁52),接著,是發表於1891年上半年的〈教友少年會紀事〉(參見陳建明著〈孫中山早期的一篇軼文——教友少年會紀事〉收錄在《近代史研究》1987年第3期,中國社會科學院出版,頁185-190)。而孫中山這張向鏡湖醫院揭銀借款的借據,就是位列第三的早期文獻。內容反映了孫中山的真實生活,是歷史價值十分高的文獻。

(4) 參見《國父全集》第四冊,臺灣中國國民黨中央委員會黨史委員會編訂並出版,1981年,頁1389。

(5)譚世寶〈孫中山與澳門鏡湖醫院關係新探——清末鏡湖醫院之兩單“孫逸仙借據辨偽”〉,《文化雜誌》中文版第82期,澳門文化局出版,2012年春季刊,頁38用五種來陳述,但頁40又列出第六種來,當以後者為合。

(6)參見譚世寶〈孫中山與澳門鏡湖醫院關係新探——清末鏡湖醫院之兩單“孫逸仙借據辨偽”〉,《文化雜誌》中文版第82期,澳門文化局出版,2012年春季刊,頁38-39。

(7) 同 (6) 引書頁39。

(8) 同 (6) 引書頁39-40。

(9) 同 (6) 引書頁39-41。

(10) 同 (6) 引書頁40、43。

(11) 同 (6) 引書頁40-43。

(12)澳門鏡湖醫院慈善會出版的《辛亥革命一百周年特刊》,2011年11月,頁28記述:“解放後鏡湖醫院將揭單原件移交國家有關文史機構。”而鏡湖醫院歷史紀念館的展品說明則為:“原件於解放後由鏡湖醫院移送中國國家文史館收藏。”

(13) (14) 同 (6) 引書頁44。

(15) 同 (6) 引書頁46-50。

(16) 同 (6) 引書頁50。

(17) 同 (6) 引書頁51-53。

(18) 同 (6) 引書頁53、55。

(19) 同 (6) 引書頁46。

(20)柯征先生是鏡湖醫院慈善會的副秘書長。他是2001年出版的《澳門鏡湖醫院慈善會會史》的編輯;他與吳偉樂等又編輯了《鏡湖碑林·碑匾集》、《紀念辛亥革命弘揚中山精神》、《鏡湖醫院慈善會創辦一百四十周年紀念特刊》和《丹心照鏡湖柯麟院長誕辰一百一十周年紀念特刊》,都是2011年由鏡湖醫院慈善會出版的。這些出版物,在訪問當日,承蒙惠贈,謹此致謝。而王敏先生則是慈善會的副主任,一直和我聯繫,並作介紹,在此也表示謝意。

(21)參見吳潤生主編《澳門鏡湖醫院慈善會會史》,澳門鏡湖醫院慈善會出版,2001年10月,頁24。我很想知道“二月十九日鏡湖醫院堂期的會議記錄”是否還可以看到,便於2013年1月23日又去信求詢。1月25日,王敏先生覆電,表示經過瞭解之後,是前人根據他們看到的資料而確定此日期的。至於會議記錄等的文獻,經已散佚,無法看到。我唯有表示失望。

(22) 參見 [圖2]。原件現藏鏡湖醫院歷史紀念館,今蒙允許轉載,謹此致謝。

(23) 參見 [圖2]。其內“乙”字是“乙未”的縮寫;同樣“丙”是“丙申”的縮寫。下同。

(24) (25) 參見 [圖2]。

(26) 參見 [圖3]。原件藏鏡湖歷史紀念館。今蒙允准轉載,謹此致謝。

(27)參見吳潤生主編《澳門鏡湖醫院慈善會會史》,2001年10月,澳門鏡湖醫院慈善會出版,頁24。文內“嘗”可通“常”。

(28) (29) (30) 參見 [圖4]。

(31) 參見 [圖4]。茂隆號除了以上引錄第三項和第五項的借款外,第四項也是由茂隆號向永濟堂借款的。這前後三項借款,都發生在丙午十二月初一的同一天,限期同樣是三個月,利息一律八厘。

(32) 參見吳潤生主編《澳門鏡湖醫院慈善會會史》,2001年10月,澳門鏡湖醫院慈善會出版,頁24。

(33) (35) (36) (38) 參見 [圖4]。

(34) 參見 [圖3]。

(37) 參見 [圖2]。

(39) 譚世寶〈孫中山與澳門鏡湖醫院關係新探 —— 清末鏡湖醫院之兩單“孫逸仙借據辨偽”〉,《文化雜誌》中文版第82期,澳門文化局出版,2012年春季刊, 頁47。

(40) 2013年1月11日在鏡湖醫院慈善會的訪談。

(41)原題為〈上李傅相書〉,沒有署名,載於1894年9、10月出版的《萬國公報》。因經顧頡剛史學家考證,判定是孫中山(孫文)所著。參見黃宇和《三十歲前的孫中山》,香港中華書局,2011年9月,頁521。又錢鍾書主編、朱維錚執行主編《萬國公報文選》,香港三聯書店,1998年7月,頁302-313。

(42) 參見陳錫祺主編《孫中山年譜長編》,北京:中華書局,2003年11月,頁99。

(43) 參見參見黃宇和《三十歲前的孫中山》,香港中華書局,2011年9月,頁637。

(44) 參見鄒魯編著《中國國民黨史稿》,上海東方出版中心,2011年11月,頁637。

(45)鄒魯編著《中國國民黨史稿》,上海東方出版中心,2011年11月,頁636,又陳錫祺主編《孫中山年譜長編》,北京:中華書局,2003年11月,頁105。鄒魯在抄錄楊衢雲的花紅銀時,錯將一千圓寫成一百圓,至後來僉從此說。但據通緝告示原件照片(參見楊博文編撰《孫中山圖傳》,北京團結出版社,2006年10月,頁39)來看,可知楊衢雲的花紅銀也是一千圓。又“孫文”則寫成“孫汶”,雖是當時的官吏情報有誤,但不應擅自改正,因為文獻原件是如此,更能反映出實況,史家在引用時,可作出說明。至於鄒魯等的誤抄,可先為說明、訂正,免後來者續用此失誤資料。

(46) 陸皓東、朱貴全、丘四三人同日被處決;程奎光本是水師管帶,被杖責六百軍棍而死;程耀宸則在獄中瘐死。

(47) 黃宇和:《三十歲前的孫中山》,香港中華書局,2011年9月,頁632。

(48) 陳錫祺主編《孫中山年譜長編》, 北京: 中華書局,2003年11月,頁107。轉引自《中山先生倫敦被難史料考訂》。

(49) 陳錫祺主編《孫中山年譜長編》, 北京: 中華書局,2003年11月,頁358。

(50) 參見吳潤生主編《澳門鏡湖醫院慈善會會史》, 2001年10月,澳門鏡湖醫院慈善會出版,頁15-17。

(51) 吳潤生主編《澳門鏡湖醫院慈善會會史》, 2001年10月,澳門鏡湖醫院慈善會出版,頁9。

(52)四大寇即孫中山、陳少白、尢烈、楊鶴齡。拍照當日,關景良奔走佈置,後來各人已失去此照,僅關景良珍藏他的一張。辛亥革命成功後,關翻影沖曬多張,分贈友好,不意竟有人將他的身貌塗去,認為這才符合四大寇的題名,實不知關景良對此照片之功也。

(53) 參見廣東文物展覽會編印《廣東文物》內收簡又文著〈國民革命文獻叢錄〉頁431-433 (1990年上海書店影印重版)。

(54) 參見廖澤雲主編《紀念辛亥革命 弘揚中山精神》,澳門鏡湖醫院慈善會出版,2011年,頁26。

(55) 參見湯開建、吳志良主編《澳門憲報中文資料輯錄(1850-1911)》,澳門基金會,2002年,頁220-221。

(56) 湯開建、吳志良主編《澳門憲報中文資料輯錄 (1850-1911)》,澳門基金會,2002年,頁256。

(57) 參見千家駒、郭彥崗合著《中國貨幣發展簡史和表釋》,北京人民出版社,1982年,頁44;中國錢幣學會廣東分會、佛山市博物館合編《中國歷代貨幣特輯‧第一輯》,1983年,頁15。

(58) 中國錢幣學會廣東分會、佛山市博物館合編《中國歷代貨幣特輯‧第二輯》,1984年,頁50。

(59) 參見千家駒、郭彥崗合著《中國貨幣發展簡史和表解》,北京人民出版社,1982年,頁45;又朱勇坤編著《金銀幣鑒定》,福建美術出版社,2010年,頁41。

(60) 參見 [圖8]、[圖9]。

(61) 譚世寶〈孫中山與澳門鏡湖醫院關係新探——清末鏡湖醫院之兩單“孫逸仙借據辨偽”〉,《文化雜誌》中文版第82期,澳門文化局出版,2012年春季刊,頁51。

(62) 徐新於1999年在《澳門日報》第207期的學海版上發表〈孫中山的女兒女婿及其他〉,指“孫婉於1979年6月3日在澳門鏡湖醫院去世”。但據澳門博物館編《孫中山與澳門文物集》(澳門特區文化局出版,2011年)頁124所收的〈戴成功致鄧小平函草稿〉,兩次提到孫婉是於1979年6月10日病逝的。

(63) 澳門博物館編《孫中山與澳門文物集》(澳門特區文化局出版,2011年) 頁125收錄有戴成功在京探望宋慶齡的合照。

(64) 譚世寶〈孫逸仙與澳門鏡湖醫院關係新探——清末鏡湖醫院之兩單“孫中山借據辨偽”〉,《文化雜誌》中文版第82期,澳門文化局出版,2012年春季刊,頁48。

(65) 本來我是向“宋慶齡故居管理中心”要求提供清晰的照片,在致函中還附同回郵地址信封,結果如投石入海,沒有隻字回音,惟有使用譚教授獲得來自翠亨“孫中山故居紀念館”黃建敏提供的照片做研究,在此謹向兩位先生致謝。其後獲王敏先生贈來新刊《鏡湖春秋文物集》(廖澤雲主編,澳門鏡湖慈善會出版,2011年),頁112有清晰的圖版。今獲允准轉錄,謹致謝意。

(66)據《紀念辛亥革命 弘揚中山精神》(澳門鏡湖醫院慈善會,2011年)頁31指余吉棠應為余吉堂,是鏡湖醫院1918年總理。但吳潤生編《澳門鏡湖醫院慈善會會史》頁66所收的〈中華民國九年三月十六日庚申元月廿六日議案〉的圖照,余吉棠的簽名確是用“棠”字而非“堂”字,益信筆者所言,前人在名字外號中常有借用同音字之習。

(67) “諸感清神”,譚世寶釋為“諸費清神”(見譚世寶〈孫中山與澳門鏡湖醫院關係新探——清末鏡湖醫院之兩單“孫逸仙借據辨偽”〉,《文化雜誌》中文版第82期,澳門文化局出版,2012年春季刊,頁49),當然“諸費”是容易解釋的。但察其字草勢,應為“感”而非“費”。

(68) 孫中山和盧慕貞雖然在1915年辦了離婚手續,但在家事上,兩人仍有密切的往來。孫家的族人仍然視盧慕貞為孫中山的元配夫人,而盧慕貞始終沒有改變對孫中山的感情,低調為之。

(69) 參見 [圖6]。譚世寶教授對盧慕貞說不出是哪一年還款持平和態度,說是“微小失誤”( 譚世寶〈孫中山與澳門鏡湖醫院關係新探——清末鏡湖醫院之兩單“孫逸仙借據辨偽”〉,《文化雜誌》中文版第82期,澳門文化局出版,2012年春季刊,頁49);但對第一筆借款揭單上的日期和丙申《誌事錄簿》所記僅一天之差,即說成是“後來炮製出錯之一證”(譚世寶〈孫中山與澳門鏡湖醫院關係新探——清末鏡湖醫院之兩單“孫逸仙借據辨偽”〉,《文化雜誌》中文版第82期,澳門文化局出版,2012年春季刊,頁46),令人有寬嚴不一之感。

(70) 吳潤生編《澳門鏡湖醫院慈善會會史》(澳門鏡湖醫院慈善會,2001年)頁66〈議案〉圖照,書的是“值理”,而頁247則稱“總理”。

(71) 參見《廣東文物》,上海書店影印出版,1990年8月,頁1、頁24、25。

(72) 同 (71) 引書的前言。

(73) 同 (71) 引書頁1-2。

(74) 同 (71) 引書頁433。

(75) 據1956年11月14日澳門《大眾報》報導吳節薇出席紀念孫中山誕辰九十周年活動時,自稱八十八歲,若按此倒算,吳節薇在1940年是七十二歲。

(76)簡又文是1940年“廣東文物展覽會”的主事人之一,又是展覽會之後出版的《廣東文物》的編輯 (見《廣東文物》簡又文寫的“引言”)。戰後,向廣東省政府主席羅卓英提議設立廣東文獻館的又是簡又文,並發動大量徵集文物,所以吳錦鈿珍藏的這張〈借單〉,是極有可能由簡又文向吳錦鈿、甚或吳節薇徵集得來的,至於詳細情況怎樣?惜未見有記錄。

(77) 參見《嶺南文史》1992年第四期倪俊明著〈廣東文獻館始末〉,廣東嶺南文史雜誌社出版,頁36。又《嶺南文史》2007年第二期蔣志華〈簡又文與廣東文獻館》,頁23。

(78) 參見《嶺南文史》2007年第二期,廣東嶺南文物雜誌社出版,蔣志華〈簡又文與廣東文獻館》,頁25。

(79) 譚世寶教授為此作了詳細的源流考證,參見註 (6) 引書頁43。筆者希望能得到更多的證言,為此曾於2013年1月28日以電郵向廣州博物館帥倩小姐求詢〈孫中山揭銀〉文獻入藏經過。1月31日獲覆,告以:“在保管部的賬冊上記載此件原由廣東人民圖書館收藏,後轉到廣東文獻館(廣東中山圖書館),再移交廣州博物館。”然按收藏印先後的出現和譚世寶的考證及《嶺南文史》有關簡又文與廣東文獻館等的文章來看,保管部的記載實有先後顛倒之誤。

(80) 參見中國國民黨中央委員會黨史委員會編訂《國父全集》,同上委員會出版,1981年,頁1389。

(81) (82) (83) 同 (6) 引書,頁44、頁51。

(84)“揭”有借債之意,但很多字典和辭書都沒有收入這個意思。《漢語大詞典》有作此解,更列出“揭借”一詞。至於“揭帖”,本是明代內閣直達皇帝的一種機密文件。後來,清代的應用文式中,“揭帖”成為帖式的一種。

(85) 參見夏東元著《鄭觀應》,廣東人民出版社出版,1995年,引鄭觀應著《盛世危言後編》〈自序〉。

(86) 參見夏東元著《鄭觀應》,廣東人民出版社出版,1995年,頁75。

(87) 同註 (85) 引書,頁85的 [95] 註釋。夏東元先生的按語:“我在上海圖書館藏有關鄭觀應的未刊資料中,找到了一張保楊桂軒的保據底稿。”接着就引錄了這張轉保單。

(88) 參見夏東元著《鄭觀應》,廣東人民出版社出版,1995年,頁75、88。

(89) 參見夏東元著《鄭觀應》,廣東人民出版社出版,1995年,頁75-88。

(90) 參見鏡湖歷史紀念館內之文物,又吳潤生編《澳門鏡湖醫院慈善會會史》。2001年;廖澤雲編《鏡湖春秋文物集》,2011年。

(91) 參見吳潤生主編《澳門鏡湖醫院慈善會會史》,澳門鏡湖醫院慈善會出版,2001年,頁46。

(92) (93) 參見譚世寶著〈孫中山與鏡湖醫院關係新探——清末鏡湖醫院之兩筆“孫逸仙借據辦偽”〉,收入於《文化雜誌》中文版,2012年春季刊,澳門文化局出版,頁53、頁50。

(94)筆者翻閱了大量舊版尺牘和應用文,嘗試尋找有關範文、最後在藏書中找到名篆刻家李尹桑(1882-1945)舊藏的《增補應世雜文》(已失版權頁,估計刊行於民國初年),其內有〈債主遺失揭帖收回債項後寫回字據〉的範文(頁四十一),茲摘引如下:“原日揭帖遺失,無從注銷,該帖係某年月所立,寫有某某堂揭到某某某本銀百両字樣,如日後尋得該帖‘視為廢紙’此據。”又家藏《日用快覽》(世界書局出版,1932年第十四版) 在〈契據〉篇,頁17、18,錄有〈收清據〉,其說明如下:“款既歸還,借據自當退毀,惟原據遺失,故立此收清筆據存照。”

(95) 參考1956年11月14日澳門《大眾報》刊出的〈吳節薇講述孫中山在澳行醫情形〉來推算。

(96) 參見楊國鏗(楊鶴齡兒子)著〈楊鶴齢與孫中山〉,收入在《孫中山與香港》, 香港各界文化促進會出版,2011年,頁48。

(97) (100) 參見吳潤生編《澳門鏡湖醫院慈善會會史》,澳門鏡湖醫院慈善會出版,2011年,頁246、頁208。

(98) (99) 參見趙連城著〈同盟會在港澳的活動和廣東婦女界參加革命的回憶〉,收錄於中國人民政治協商會議全國委員會文史資料研究委員會編《辛亥革命回憶錄》第二集,北京中華書局出版,1965年,頁311。

(101) 參見1956年11月14日澳門《大眾報》引自廖澤雲編《鏡湖春秋文物集》,2011年。頁109。

(102) (103) 參見譚世寶著〈孫中山與鏡湖醫院關係新探——清末鏡湖醫院之兩單“孫逸仙借據辦偽”〉,收入於《文化雜誌》中文版,2012年春季刊,澳門文化局出版,頁47。

(104) 參見廖澤雲編《鏡湖春秋文物集》,澳門鏡湖醫院慈善會出版,2011年。頁210。

(105)參見譚世寶著〈孫中山與鏡湖醫院關係新探——清末鏡湖醫院之兩單“孫逸仙借據辦偽”〉,收入於《文化雜誌》中文版,2012年春季刊,澳門文化局出版,頁50。

(106) 參見《廣東文物》,上海書店影印出版,1990年8月1日,頁433。

* 黃天,畢業於日本東京法政大學,曾在香港中文大學日本研究學系講授中日關係史,著有《日本事典》、《中國澳門》 (合著) 及《琉球沖繩交替考》等。