最初的接觸

關於中國的消息最早是馬可·波羅向我們提供的。儘管這些消息雲遮霧障,撲朔迷離,却不失爲一件新聞。然而,葡萄牙人對天朝(指封建時代的中國)的眞正瞭解是幾個世紀後的事情,這時,“發現”世界已是葡萄牙人的日常所爲。

“大發現”的節節向前推進爲新的冒險事業開闢了前哨陣地,對中國而言,馬六甲就是如此。1511年征服馬六甲是與中央帝國發生最初接觸的決定因素。到中國去的設想在那裏臻於成熟。

葡萄牙人是怎樣萌發到中國去的念頭呢? “發現”通往印度的海路後,曼努埃爾一世國王得知中國人這一民族的存在,其特點與至此已知的其他民族不相同。這位“冒險”國王對剛剛得悉的消息興奮不已,更加相信馬可·波羅的叙述,遂派遣廸奧戈·洛佩斯·德塞克依拉於1508年2月13日啓程,奉命在聖·洛倫孛島(即馬達加斯加島)至馬六甲之間發現陸地和收集有關中國及其人民、商業和宗敎的確切消息。

另一方面,阿豐索·德阿爾布克在征服馬六甲後不久便在當地遇到了一些中國人,對他們盛情款待,並贈予回國所需的物資。德阿爾布克這種態度難道與曼努埃國王收集天朝消息的願望毫無關係嗎?

在“發現”通往印度的海路後,葡萄牙人征塵未洗,便不顧旅途勞頓投身到中國去的新的冒險事業之中。中國的財富當時對歐洲剛剛誕生的資本主義還是禁區。

萬事俱備,到中國去的冒險開始了,阿豐索·德阿爾布克的戰友若熱·阿爾瓦雷斯從馬六甲啓程,向中央帝國進發。

這次遠征的主要目的並不是經濟開發性的,儘管應承認我們的開拓者懷有這類意圖。首先旨在獲得關於中國地理的資料,其次瞭解中國主要海上貿易中心的情况。據此推測,早在首次旅行中,葡萄牙人很可能已到過中國主要商埠廣州。

1513年,葡萄牙人到達珠江口的屯門島,若熱·阿瓦雷斯在島上樹起一塊刻有葡萄牙國徽的石碑。

與中國長久交往的意圖壓倒了一切艱辛困苦。1516年,爲葡萄牙効力的意大利人拉法埃爾·佩雷斯特列羅奉馬六甲總督阿豐索·德阿爾布克之命試圖再度潛入中國,此次已帶有商業目的。他到過廣州,對所見所聞嘆爲觀止,力諫葡萄牙當局,使其對向中央帝國派遣使節的好處深信不疑。

佩雷斯特列羅的建議被欣然接納,一支官方船隊從里斯本啓程東來,開拓與中國的外交關係。首領是被冠以“中國之行大船長”顯赫頭銜的費爾瑙·佩雷斯,藥劑師和博物學家托梅·皮雷斯以大使的身份同船前往。

船隊在果阿和馬六甲做了最後的準備後於1517年8月抵達屯門島,接着直發廣州。托梅·皮雷斯及其隨從携國書和贈中國皇帝的禮品在廣州上岸。

費爾瑙·佩雷斯在通商活動方面非常出色,爲了爭取更大的成功,他派遣自己的一個心腹,遠至漳州一帶探察中國沿海,以便獲得有關琉球島的情况。後來葡萄牙人將琉球島命名爲福摩薩。

倘若商業和探察中國沿海情况的使命均馬到成功的話,外交使命却一籌莫展。費爾瑙·佩雷斯·德安德拉特斯的兄弟西蒙·佩雷斯的拙劣表現致使中國當局遲遲不見葡萄牙使節及其隨從。西蒙·佩雷斯是奉命前來打探托梅·皮雷斯消息的專使,抵達屯門島後,他便修築城堡,襲擊中國商船。

中國人籍口托梅·皮雷斯遞交的國書不符朝規,格式欠恭而拒絕接收,使情况更爲嚴重。(1)中國皇帝庇護的馬六甲國王對葡萄牙人奪佔馬六甲恨之入骨,請求中國皇帝拒絕接納葡萄牙人,對這些不速之客勿存幻想,他們的目的在於洞察國家情况,以圖侵佔某塊領土。葡萄牙派駐北京朝廷的使舘的處境雪上加霜,難以立足。

中國人深爲震怒,將托梅·皮雷斯捉拿下獄。托梅·皮雷斯被長期囚禁,終於死在獄中。

對洋人的反感四處漫延。皇帝下令驅逐一切夷人,禁止與夷人通商,關閉廣州港口,不准洋船駛入。

葡萄牙人並未心灰氣餒,決定繼續奮進,實現初衷。他們遠道而來,決不願輕易放棄開拓通商,推廣其文明和宗敎的意圖。

但是,情况仍無好轉,使者馬爾丁·阿豐索·德梅羅率領船隊試圖與中國締結和平友好通商條約受到了仇敵般的接待,被迫蒙辱而歸。

這種敵視的迹象儘管從1552年延續到1554年,但葡萄牙人仍經常出入中國的海域和港口,開展商業活動,從未間斷。在中國的一些地方官吏半明半暗的協助下,通商活動甚至繁盛一時。地方官吏也參與了這類有利可圖的交易。無論看起來多麼不可思議,正是在這一時期,葡萄牙人在寧波、漳州等沿海建立了若干殖民區。倘若我們注意到在中國封建統治方式下,中央的權力在省一級是通過總督或達官貴人來實施的就不難解釋這種現象了。總督和達官貴人在地方上是絕對的君主。

漳州的立足地迅速擴展,地方官吏們懼怕事情鬧大會使其與葡萄牙商人勾結之事敗露,便下令禁止與葡萄牙人的來往,並向葡萄牙人開刀,當時居住漳州的五百葡萄牙人僅三十人幸免逃生。

隨着1542年發現日本,打開了新的通商前景。由於中日間互禁通商,壟斷商品經營和流通的葡萄牙人利用這一良機,從中漁利。

形勢稍有好轉,葡萄牙人便借機重返寧波和漳州的殖民區。寧波和漳州的殖民區在對日貿易中得到了驚人的發展。

北京再度感到受到傷害,於1548年下令從兩地殖民區驅逐葡萄牙人。然而,葡萄牙人不屈不撓,毫不洩氣,北方失利,便調頭南下,同樣遭到驅逐。

葡萄牙人合法的或暗中的通商使各方受益。暗中通商的目的是爲尋找一條不連累任何人尤其是不連累中國省級官吏的辦法。在這種通商的明顯好處面前,地方官吏們採取了通融的態度。

大約在1550年,葡中商貿關係又有了新的發展:葡萄牙人獲廣州官吏的批准,在位於珠江三角洲的上川島開闢了一個殖民區。後來傳敎士聖方齊各就是在該島渡過了晚年。

這個殖民區後來被放棄,葡萄牙人最終在上川島和澳門之間的浪白滘島建立了另一殖民區。

此時中國人與葡萄牙人的關係似乎稍有緩和,葡萄牙人在澳門定居的時刻正迅速臨近。澳門是地處珠江口的一塊彈丸之地,葡萄牙在遠東的存在在這裏得以實現。

這一榮譽歸功於萊奧內爾·德索查船長,他率領一支海軍艦隊,促使廣州總督准許葡萄牙人在澳門定居,從而使葡中商務和航運關係正常化。

葡萄牙人就是在這一時期(1550-1557)與澳門這個小漁村發生了最初的接觸。

葡萄牙人在澳門定居

葡萄牙人到來時,澳門對中央帝國無足輕重。中國當時專心致力於對遼闊國土的治理,對這個細小的半島很少重視。

澳門的通商與中國内地各省之間的巨額貿易相比微不足道。此外,由於牽扯到與洋人的交往,海上貿易在中國的經濟活動中沒有一席之地,這就是爲甚麼內地城市的份量和地位高於沿海鄉鎭的原因。沿海鄉鎭實際上處在地方官吏氣使頤指的治理之下。

沿海居民是一個單獨的階層,靠捕魚和小本生意爲生,自成一體。所以,葡萄牙人抵達澳門並未引起中國中央當局的注意毫不奇怪。

葡萄牙人試圖與南方都市(廣州)建立通商關係遇到了重重障碍,各種原因造成的衆多誤解幾乎總是導致功虧一簣。

沒有任何形式的穩定通商關係致使在廣東、浙江、福建沿海的許多商埠出現了得到地方官吏暗中支持的走私。這種令參與各方均不滿足的局面一直延續到1554年。人槪在此時期,中國人和葡萄牙試圖重新接近,在上川島開展小額貿易。

這次也未例外。通商活動好景不長,葡萄牙人對此早有預感,他們在島上祇搭了臨時栅屋,於每年的八月至十一月從事通商。

桀驁不馴但心神不定的葡萄牙大約在1555年向東轉移到浪白滘島。

天際中飄動的朶朶白雲預示着葡萄牙人繁盛的前景。他們迅速地向澳門方向推進,繁榮和安定是在等待着他們。

他們抵達澳門的確切日期迄今尚待查證。

現僅確知,1553年至1554年間葡萄牙人仍出沒在上川島和浪白滘島(2)。

不過,我們可以將1555年至1557年視爲葡萄牙人涉足澳門的大槪時間。

直至萊奥內爾·德索查與廣州官吏簽訂條約前,葡中貿易幾乎都是暗中進行的。此後,才趨於明朗,並形成了新的形式。

澳門是以放棄其他殖民區爲代價發展起來的,兩者的明顯對比是定居澳門的永久性和殖民區的臨時性。澳門這個人口爲數很少的漁民小村不久變成了商賈雲集的小鎭。

中國人出於何種原因改變過去一味反對的態度,准許葡萄牙人在其土地上定居呢?

這似乎與葡萄牙人應南方官吏的請求驅逐損害該地區中國利益的海盗有關。

葡萄牙人在這一地區的出現保障了航運和通商的和平與安全。從此之後,中國人開始承認對外貿易的益處和昔日關閉鎖國的弊端。

最大限度地從通商中漁利却不直接捲入消極事物之中,這是在葡萄牙人定居澳門中找到的一種途徑。

通過割讓澳門,中國找到了解決面臨的一系列問題的辦法:平息了海盗,穩定了南方,促進了商業,遏止了華人出洋和防止了洋人入境。

澳門從而起到了一個中立區的作用,中國在這裏從外貿中獲益匪淺,自己的文化、宗敎和倫理價値又未受到絲毫觸動。中國人從而發現了在澳門旣可得益又不冒風險有效的權宜之計。

由於掌握了商品流通和經營的壟斷權,在相當長的時期中,葡萄牙人成爲中國、日本、菲律賓、暹羅、馬六甲、印度和歐洲間有利可圖的貿易的絕對主宰。

因此,可以說澳門掌握這一壟斷權達130年之久,即從1555年到1685年,直到康熙皇帝對外開放通商之際。

澳門的政治行政組織

首批定居澳門的葡萄牙人實行的是自我管理。

居民的構成有來自葡國的葡萄牙人、印度出生的被稱爲混血的葡萄牙人,無葡萄牙血緣的但信奉天主敎被稱之爲土著的華人、華人,黑奴、東帝汶人、暹羅人、日本人和馬來西亞人等。不久人口便迅猛增長。

面對人口膨脹,迫切需一個政治行政組織來駕馭這個人口瞬間增至16,200人(不計婦孺)的小鎭的命運。這樣就爲以“陸地船長”形式出現的澳門政府奠定了基礎。“陸地船長”通過選擧產生,1560年首屆由廸奧戈·佩雷拉出任。

隨着政府系統的擴大,新的職務產生了。1582年出現了監察一職,由馬蒂亞斯·佩內拉擔任。爲使此職很好發揮作用,佩內拉根據1585年2月16日在馬德里制定的32條細則的正式確切的條文行事。爲避免疑問,第一條對其職責作了明確規定:“管轄一切民事和刑事訴訟案件”(3)。

澳門人口、商業和財富的不斷增長要求將其升格爲市的呼聲愈來愈高。1586年4月10日印度副總督杜阿特·德門內斯伯爵頒發特許書批准升格,其特權、禮遇和禮賓順序等均與埃武臘市等同無異,稍後又得到1596年4月18日國王特許書的確認(4)。

1603年1月24日,菲力浦二世國王賦予澳門與印度相同的三年選擧一次法官和民政長官的特權(5)。

一個處於在迅速壯大的商業資產階級通過市政廳駕馭着政府。城市不斷地發展擴大。

葡萄牙人在澳門定居的法律根據

對葡萄牙在澳門定居的法律根據的看法歷來是見仁見智。但是,我們可以說葡萄牙和外國的歷史學家均深信葡萄牙人定居澳門是由於中國想對葡萄牙人協助驅逐南中國海的海盗予以補償。海盗是當時這一地區不安定的因素。

事實上哪些是葡萄牙人在澳門定居的法律根據呢? 讓我們來分析一下外國根據國際法實現佔有一塊領土的各種法律形式。

-佔有是通過違背中國人民意願的征服?

-通過廣州官吏的准許但未獲北京朝廷的批准?

-通過北京和廣州的批准?

-通過北京的直接批准?

讓我們對這些根據部分地進行分析。

第一種獲得形式可能從不存在,至少沒有存在的理由。第二種似乎也不盡情理,因爲將領土割讓給外國不屬一個普通省督管轄權內的事務,而是中央當局即皇帝本人的職權,並要履行莊重的手續。剩下最後兩種可能,第四種同樣不値得考慮,因爲像中國當時那樣一個高度封建,因而等級極爲森嚴的社會裏,葡萄牙人難以與最高當局即皇帝直接發生關係,况且皇帝對夷人洋物極爲卑視。第三種形式看來最有可能,因此值得我們重視。在中國這樣一個國度裏,祇有一種上下一起的逐級行動才能賦予這類行爲以法律形式。首先,可能是知情的廣州當局-總督或達官貴人及其左右勸諫北京朝廷作出了最後決策。

毫無疑問,一份正式割讓澳門的文件應曾存在,無論其甚麼內容,儘管迄今無人見過這份文件。否則,葡萄牙人早已被視爲入侵者或不速之客,倘若如此,隨時會遭到驅逐。

正是基於這些假說,我們不難相信,批准葡萄牙人在澳門永久定居的文件確實存在,很可能已經遺失。

阿儒達宮圖書舘收藏的兩份文件對解決這一問題能夠提供少許幫助:

--第一份指出葡萄牙人驅逐了在廣州地區橫行的海盗後,中國皇帝將澳門贈與葡萄牙人,但令其付“細銀五佰両”(6)。

--第二份文件係手稿,把割讓澳門給葡萄牙人歸結爲廣州官吏或總督所爲(7)。

有人說是一種租借,租借祇可能通過一種文件來進行。文件的作者是何許人? 皇帝? 廣州官吏? 兩者兼而有之? 澳門是割讓,的確如此,有爭議的是通過何種文件? 首先,沒有租借的證據,葡萄牙人不會在澳門泰然自若。淸朝官吏的定期變動意味着租借要經常不斷地續約,這最終使葡萄牙人不得安寧。

葡萄牙人所處的諸多劣勢,不允許其殖民性定居。同樣割讓換取地租或租金的形式亦沒有合乎情理的解釋。因爲,這種形式僅僅賦予葡萄牙人使用權,而不是完整的所有權。

葡萄牙在澳門定居的心理狀態和地位1557年前與後迥然不同。1557年之前,葡萄牙從一個島跳到另一個島,從一個殖民區轉移到另一個殖民區,1557年之後,在澳門立足定居。

有必要沿此思路略爲深入,儘可能地收集一些有助於我們澄淸某些問題的資料:

-法利亞·索查在《葡屬亞洲》(8)中認爲,割讓澳門是中國當局對葡萄牙人驅逐廣州地區海盗這一卓越功績所給予的酬報;

-《菲律賓通史》的作者費雷·儒瓦·德貢塞桑持相同看法,他明確指出:“出於對葡萄牙人在一次嚴峻局勢中做出的卓著功績(驅逐廣州地區海盗)的感激,皇帝准許葡萄牙人永駐澳門”。

-阿爾瓦羅·塞梅多也贊同此觀點(9)。

這類證詞尚有許多,我們還可補充若干:

意大利神父杜·阿爾德在其著作《中國風貌》中持相同看法;

-在中國海游弋的法國海軍的代理主敎塞內拉主張同一論點;

以反葡出名的雷依納爾也未能擺脫這種觀點。

一些現代作者一味否定上述論點,他們偏愛帶有中國作家偏見和信仰的編年史記,對上述歷史學家不容置疑的證詞不屑一顧。他們的論據基於馬禮遜翻譯的《中國大觀》一書中關於香山澳的一篇史記散文。

法國傑出的漢學家阿貝爾·雷米扎對馬禮遜的譯文提出異議。他認爲,由於偏見,譯文改變了原文的實質內容。在他看來,原文的眞實譯文是:

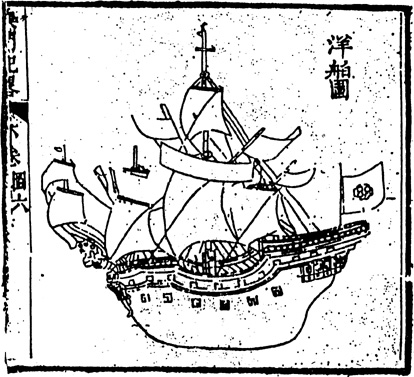

“嘉靖32年(1553),洋舶(葡萄牙船舶)在濠鏡停泊,船上人稱遭暴風雨襲擊,海水浸濕船載貢物,乞望允其在濠鏡海灘曝曬。當地統領汪柏應允。他們便用蘆葦搭蓋了幾十間茅栅,但唯利是圖的商人逐漸用磚木石蓋屋。洋人就這樣得以非法進入帝國,在汪柏時期開始在澳門定居”(11)。

這些作者還引用了有利於其觀點的根據:

-澳門政府在相當一個時期向中國政府交納地租或租金;

-淸朝官吏不計其數多次地在澳門行使完全的管轄權;

-中國政府在澳門設置海關,對船舶和商品徵稅。

這類情况被稱爲“國際地役”,國際法將此作爲對主權的限制,決非對主權的廢除。

讓我們按照這一思路收集一些有助於我們在此方面略作深入探討的其他資料。

從中國的觀點考慮,佔有澳門可能是廣州官吏擅自作主造成的結果,稍後又得到了皇帝的確認,或者可能是一種必須支付地租或租金的租借。如前者可導致所有權的話,那麼後者便引起一個這種不穩定的租借在何種程度能導致所有權的問題。旣使回到前一種形式,所有權也可單單因贈與者的意願而終止。

這種脆弱的處境可部分地解釋澳門當局在一些方面對淸朝官吏的依賴。

中國在許多世紀中離羣索居這一點也必須考慮,因此,不能對其適用國際法關於獲得領土的普遍準則。中國當時用她自己的準則指導與外國的關係。

從中國決意加入國際社會之時(1858年至1860年)起,援引國際法承認的領土佔有或領土主權的所有形式-割讓、征服、長期佔領、時效-便名正言順了。

讓我們對此作逐一分析。從割讓澳門與葡萄牙人在中國南海驅逐海盗的論點出發,無疑的確是割讓,儘管迄今尚未找到割讓正式化的文件。一方面,倘若葡萄牙人對其關於澳門的權利沒有把握,在漫長的歲月中,他們的行爲擧止肯定截然不同。另一方面,如果中國人未對此深信不疑的話,就不會允許事情朝着葡萄牙人永駐澳門的方向發展。

接下來讓我們看看通過征服佔有領土的形式。我們可以頗有保留地接受澳門是通過征服佔領的這種說法。如果葡萄牙人從中國南海和澳門趕走了海盗,並佔領了這塊領土,那麼這是因爲征服的是海盗,決非中國人,因爲中國人在驅趕海盗的戰役中曾竭盡全力支持葡萄牙人。

現在讓我們談談長期佔領。一個外來國家對一塊領土的長期佔領可導致所有權,從而排斥他國對該地的所有權,爲此需下列根據:

-佔領的領土係無主地,換句話說,它不屬於任何人或已被放棄;

-佔領者有意在此永久居住。

除此之外,在澳門定居的葡萄牙人事先未授權征服澳門,因此,這種佔領嚴格地講不能被視作征服,而是和平佔領。

剩下最後一種形式-時效。時效是結束圍繞私產或公產所有權產生的無休止爭端的積極辦法。在此方面,人們慣常說時間可醫治一切或時間可忘却一切。

中國從未正式責備過葡萄牙在澳門的存在,或許可以說,中國從中失掉的東西不多。

中國向歐洲人開放廣州和其他港口時從未允許其在中國永久定居就是另一明證。

當中國下令在澳門半島的頸部築起圍牆作爲其領土與澳門的邊界時,事實上已承認澳門對其的獨立。

中國也從未允許其公民在澳門立足或定居。

歐洲國家請求里斯本政府批准其在澳門設領時,葡萄牙的主權已得到這些國家的公開承認。

葡萄牙在澳門主權受到的限制

以上順便提及的某些事實歷來被視對葡萄牙在澳門主權的限制:

-向中國當局交納地租或租金;

-廣州官吏對澳門的相當於管轄權的切實權力;

-中國在澳門設置“左堂”以解決涉及華人的訴訟。

-中國人在澳門港口對貨物和船舶徵稅;

-中國當局借口葡王室船舶係貨船非戰艦,企圖强迫其交納噸位稅;

-1637年一支在澳門港停靠的葡艦隊被扣留,原因是其中一艘的體積超出了許可。

-居住澳門的葡萄牙人離澳時須使用護照;

-中國法律常常適用於葡萄牙人,康熙皇太后過世時的大喪令就是一例。

所有這些事實都値得重視,但不足以使主權失效。我們承認,可能對主權的次要方面造成影響,但並不會損害主權的實質內容。

葡萄牙人享受的特權和照顧(針對其他外國人而言),尤其是在航運和通商方面,使澳門變爲天朝與西方國家間通商的唯一貨物集散地。這種狀况導致了財富,引起了淸朝官吏的垂涎,他們爲達到盤剝澳門商賈的目的,提出令人難以置信的要求,施加五花八門的壓力,比如,禁止供應食品,不准華人提供服務。

下列一些事實淋漓盡致地說明了以上所述:廣東總督强烈責難葡萄牙人在澳門設立法院和管理司法,聲稱准許葡人在澳定居決不意味着司法管轄權。可是,當澳門市政廳萬般無奈遞上銀錢時,總督便緘口息怒了。

隨着澳門日富一日,淸朝官吏的勒索便愈演愈烈,澳門對其的依賴越來越甚。他們主宰了澳門的命運,因爲他們完全左右了澳門的生計,當時修船師、石匠、裁縫、鐵匠和食品都來自中國。

缺少這些人力物力,澳門最終是淸朝官吏的掌上玩物。

如果僅僅由於所處的這種逆境,澳門便難有作爲的話,那麼,即使這個城市是通過國際法和中國均承認的形式獲得的又有何用呢?

在崇尚權力的淸朝官員的擺佈下,澳門祇有期待時來運轉。

别無他途,市政廳頻繁地開會,商討如何滿足淸朝官員的貪得無厭。任何論據,無論我們認爲多麼確鑿有力,在“或者屈服,或者滅亡”的可怖困境面前也顯得蒼白無力。

結論

適才我們目賭了這塊彈丸之地的偉大歷史經歷了意義最爲深遠的階段。16世紀初一羣葡萄牙人涉足遙遠的最早年代雖已成爲遙遠的過去,但仍繼續爲葡萄牙的歷史增添篇章。

澳門的歷史在整個葡萄牙殖民史中無疑是最難叙述的歷史,這是因爲,在這塊彈丸之地上,兩種迥然不同的文明相互交織。從中產生衝突是很自然的,過去需要並肩走過漫長的道路才能消除許許多多的齟齬,兩個民族方能相互理解。途中必然是崎嶇曲折反反覆覆,但澳門的生活模式却與中國的相去不遠,在人文方面澳門不可能擺脫中國的巨大影響。

澳門作爲葡萄牙的歷史即將終結,正迅速接近尾聲。帝國編織的最後一張網絡將很快解體。何種前途在等待着澳門? 我們但願是和諧進步的進途。

聖多明各敎堂

作者:喬治·錢納利

鋼筆畫20×20cm(賈梅士博物院收藏)

註釋

(1)中國皇帝的排塲在十八世紀乾隆給英國使者麥卡蒂尼的回折中表現得淋漓盡致:“朕奉天意令英王斟酎朕的告諭,爾的使者須在朕寶座前跪拜。閲來書甚慰,書中謙恭之意使朕心大悅。然,派遣使臣來此長駐及在朕的港口通商之要求絕難接受,因與本朝亘古不變之規相悖悖”。

阿蘭·皮爾菲茨《部族間文化的衝突一倫理及政治學的回顧》第107頁。

(2)查爾斯·博克塞《中國風貌》第16頁引用的費爾瑙·門德斯·平托1555年11月20日的信。《澳門歷史檔案》第七卷第213至214頁。克里斯多旺·阿雷斯《费爾瑙·門德斯·平托》第78至79頁。

(3)海外歷史檔案:澳門散記第一櫃第一卷。

(4)澳門歷史檔案第一櫃第一格。

(5)海外歷史檔案:澳門散記第一櫃第二卷。

(6)西爾瓦·雷戈《葡萄牙在澳門的存在》引述的“澳門最初的關係及怎樣維持至今”。阿儒達宮圖書舘51Ⅷ-40,F L232/234。

(7)阿儒達宮圖書舘49-V-5,F L380。

(8)該書第三卷第三部份第二十一章。

(9)《中國的關係》1643年版第二部份第一章。

《葡萄牙對澳門的領土主權之備忘錄》中引用的《東印度及中國之行》第二卷第7頁。

(11)《葡萄牙對澳門的領土主權之備忘錄》第18頁。

(12)阿蘭·皮爾菲茨《部族文化間的衝突-十八、十九世紀旅居中國的西方人》第112頁:“在英法1856年至1860年與中國開戰期間,中國不得不承認各國列强一律平等。”

*社會政治學碩士,曾獲哲學、神學和文獻學畢業證書。現爲澳門歷史檔案室主任。