直到十九世紀末,澳門才明晰地顯露出其劃分爲兩個風格各異的區域,即“洋人區”和“華人區”的特點。

“洋人區”里,具有葡萄牙建築特色的住宅,小巧别緻的宮殿及其花園和西方菓樹,遍佈半島中部、西南部古城牆一帶,昔日敎堂與修道院的周圍。從晨曦微露到夜幕降臨,敎堂悠揚深沉的敲鐘聲,兵營裏陣陣撼動山岳的戰鼓聲與雄渾激越的軍號聲,賦予澳門以獨特的外觀,迴然相異於活躍着英國(和中國)精神的其它城市。在澳門,貿易活動融會了生活的所有表現形式。

在城裏“洋人區”以外的地方,南邊的媽閣和主敎山之間,北邊的二龍喉花園、嘉思欄、沙梨頭(solidão)和馬交石,以及被埋掉的路環黑沙海濱一帶,澳門富裕的馬交人和洋人在那裏有大量的田地和莊園。灣仔島上(至少)有十處提供蔬菜和肉類的莊園在1764年左右被廢棄。

澳門半島上,最有名的莊園要算聖·若澤(或曼努沙伊),聖桑沙,瑪利亞·菲利帕·萊唐(此莊園位於舊西洋墓塲對面)和馬德雷斯·坎諾西阿諾(在黑沙)的莊園了。還有奧爾塔斯·達米特拉,帕塔內·沃隆(至1894),康帕尼亞,邦熱蘇斯,莫羅斯和奧爾托·多·聖埃斯皮里托的莊園。

“華人區”靠近內港的邊緣,從媽閣廟到蓮峯廟,穿過巴扎里尼奧(Bazarinho),紅窗門街,巴扎爾(Bazar)和聖母望德堂,一直延伸到望厦斜坡,聚集,發展成北郊三個以農業和捕魚業爲主題的村莊。

在四位導遊的帶領下(曼努埃爾·德·卡斯特羅·桑巴約,巴西人恩里克·C·R·里斯本,康德·德·阿爾諾索和本托·達·弗蘭薩),我們走遍有一百多年歷史的澳門華人區,着意瞭解他們的住宅、服裝、房屋、食品和習俗。走訪中,我們有機會看到,在某些像下環街、螺絲山、天神巷,特别是聖母望德堂和花王堂一帶的住宅區內,葡萄牙和中國兩個社會,隔牆相望,和睦相處,其樂融融。

廣東省的種族或亞種族集團中,按其人數的多少和社會地位,主要有漢、黎(在海南島、泰國人的同種),阿(os O),苗(北遼時期繁盛),越(Yueh),回、壯和少量瓊族。

在澳門,各族人都有,但主要還是最純種的華人,漢族人。後漢時期(公元25-220年),他們從北方南下,與越(Yueh)(公元前196年)及沿海的馬來西亞人雜交,講本地話或者叫廣東話,僅限於口語。廣東和肇慶城鄉的百姓講這種話最純正。而在廣州、佛山、澳門和香港這些大城市中,當前的普及敎育多以發音衡量水平高低。

一個世紀以來,廣東人表現出的特徵是:面部多肉、皮膚黃褐,嘴唇厚而蒼白、鼻子扁平,深色或棕色的眸子,杏核眼,鬍鬚稀少,頭髮黑亮。但是營養豐富、有益健康的歐式食品使他們的皮膚變白,外貌逐漸柔和,頭髮也慢慢變成亞麻色。滿族人統治時期,華人用剃刀把除了頭頂到頸部以外的頭發剃掉,再將留下的頭髮梳成辮子,用一條黑絲絨紮住髮梢,它能長得很長。幹活時,工人、僕役和躉家婆都把辮子盤在頭上,躉家婆還用一塊布巾包住它。

富貴人家的子女把頭髮紮在腦後,髮髻鬆着立在兩耳則,形若一對翅膀,再用銀(或金)簪别住(蝴蝶把:滿族女子的一種髮式)。

未婚女子把頭髮編成辮子垂在背後。她們還經常在衣襟的右側把辮子挽成一個結。

澳門許多有錢的華人都是淸朝的名譽官吏,內戰期間或者退休後,他們一直住在這裏。1911年後,在九龍,也有中國軍隊的官員住在那裏。他們穿綢緞長袍,綢緞褲,細棉紗和黑緞子鞋,這種鞋有用白紙做的厚底,鞋的前端呈尖狀。冬天,他們在長袍外罩上一件棉斗篷(棉褸)。一般來講,上街的時候,他們坐轎或躺椅式轎(分硬轎,輭轎兩種)。有些豪華轎,是由兩個或四個苦力通過兩根榲梨木杠抬在肩上的。

有錢人家的闊太太愛穿裁剪精美的無袖或寬袖長袍,她們濃妝艷抹,周身珠光寶氣,所戴首飾中以翡翠玉石居多。

勞工和開店人穿黑色或雜色粗棉布做的寬褲子,夏天,他們光脚赤身,不戴帽上街。苦力們則戴闊邊草帽,打綁腿,不穿襪子。

下等階層的女人穿黑色或三色粗棉布的短衫(寬罩衫)和同樣的寬鬆長褲。她們幾乎所有的人都赤脚走路,而這種習慣如今早已被摒棄。

中國新年的節日禮俗。

中國新年的節日禮俗。

遮陽帽或雨傘都是用油紙做的,有竹子做的骨架,顏色十分明麗,如同日本古典派的水彩畫。那時也傳入了歐洲的太陽帽。

一個世紀以來,澳門“華人區”的住宅都是一層或兩層的,旣無電也沒有充足的通風設備。有錢人家的房子在方向和位置上彼此相似。房子外面,有一座高大的石頭或磚牆包圍着。有時,石砌或木雕的連續三拱形成正門的人口。走過門廊,在它的盡頭開有另一扇三向大門,這扇門通向一座院子,會客室就在其中。住室彼此相連,形成幾幢風格各異的建築物,方形的庭院中擺有品種繁多的盆景,還有一泓水塘,與環形的門廊交相呼應。婦女的閨房常常是在庭院深處的樓閣內。

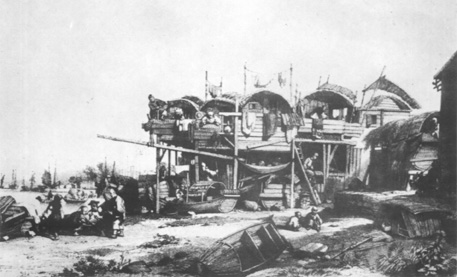

窮人住在郊區用土磚砌牆,茅草蓋頂的棚子裏。在新橋和沙崗的貧民區裏,棚屋是建在木樁上的。福州來的躉家婆和她的家庭生活在社會的最底層。她們與仔女、老公(可以在城裏幹活)的生活天地局限在泊於內港或南灣的船上,與雞、狗、豬同吃住。

巴扎爾(Bazar)是曲折、狹窄街道的滙合之處,許多馬路至今仍然存在,低矮的住宅鱗次櫛比,不計其數的木棍、招牌、曬在樓前或橫過馬路懸於高處的衣服、繩子和各式各樣的器皿縱橫紛雜、擾亂了視線。

人口高度密集;祇有正面設窗的房子連綿不斷;狹窄的街道;家中人畜混居;商業區和住宅區不分;貪婪地將所有的底樓用來做生意;中國人的惡習與骯髒,把他們龐大的住宅區變成了一個散發着麝香、鴉片、油漆、做飯的油煙,特别是魚腥和牲口糞便氣味的污穢地方。就是今天,走過米糙巷、營地街、鍾家圍和其它一些交通要道時,仍須快步掩鼻而過……

比起十八世紀初歐洲人用的家俱,中國家俱更陳舊。在這裏,用華麗的木頭和名貴大理石雕刻、鏤空並鍍了金的家俱被譽爲靓傢俬,因此,這些精美的雕刻作品上,凝聚了中國人精湛的技藝。

澳門內港的漁人之家。

澳門內港的漁人之家。

肉檔裏,人們可以看到懸掛着的大塊肉和褪了毛的雞、鴨。路邊的遮陽篷下和板櫈旁邊備有茶水,爐子上煮着東西,就像在節日的小酒店裏一樣。流動攤販高聲叫賣水果。漂亮的荔枝,色如黑刺李般暗紅,味似玫瑰香葡萄樣鮮美。一大羣華人亂糟糟地擁擠在街頭巷尾。偶爾從當舖裏傳出一聲吼,這些當舖像諸葛臥龍先生的當舖一樣,淸一色的六層樓。底樓的舖面,僱工們正忙着記帳;從一座狹窄的樓梯爬上其餘五層,每層都沒有隔斷,整個層面上,從高到底,從這頭到那頭,掛滿精製的木頭櫃子,櫃子裏裝着典當物。每行櫃子之間,祇留出僅夠通往櫃子的空位。這些當舖經營得相當出色,就連不等錢用的人,爲了保存好衣物,也在不同的季節把用不着的衣服存放在那裏。收舊貨人“丁丁”的擊鐵聲使人聯想起里斯本女賊集市上擺賣的東西。

低等的廉價餐舘有大而華麗的樓梯和總是鍍着金邊的鏡子。一些餐舘同時也接待留宿,因而安排了睡房。華人擧行聚會的地方就在這種廉價餐舘裏。跑堂的在樓梯上大聲吆喝着客人點的菜名,如:“來半個牛排! ”

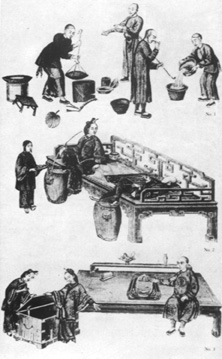

澳門的賭舘(番攤賭)。

澳門的賭舘(番攤賭)。

用油燈或燈籠照明的無數番攤賭舘整日開門,直到深夜12點。爲了不與下層的賤民混在一起,有錢的華人和歐洲人總是登上樓坐在一圈圍欄周圍行賭,這圍欄正好在樓下衣衫襤褸的窮人的頭上。賭金裝在用繩繫於欄杆上的草籃裏送上送下。番攤的專權出價人每年向財政部門繳納12萬元澳門圓。

闈姓(Vae-Seng)的彩票也是華人的另一種嗜好(在澳門已有一百年的歷史)。一般北京和廣東省府每隔三年檢查一次,每張彩票的面上有二十個候選人的姓氏。每一千張票爲一組,每組都構成一張具有三個號碼的彩票,包括獲獎候選人姓名最多的票就可中獎。有五毫、一元、二元、三元、五元和十元的票。用一張十元的票可中六千元獎。因而祇要澳門闈姓(Vae-Seng)的老闆每年繳納三萬六千澳門元(經葡國政府),中國政府就允許在廣東賣彩票。

那時在澳門這塊土地上,各行各業都很興盛繁榮:有相當多的茶廠,這些茶廠的生意做得十分有特色,一間煙草廠,一間鴉片烘乾廠,一間靑洲水泥廠和三間抽絲廠,其中最大的一間叫“合競聯”(Hap-Keng-Lun),這間工廠僱用了四百多名婦女。這樣就大大減少了淪落賣淫行業的不幸者的人數。

十九世紀最後的一年,捕魚和腌製咸魚業在澳門興盛起來,至少有一萬人從事這一行,他們的年產値達到了80萬澳門元。

最後要說的是向歐洲出口用華人屍體上剪下的辮子加工成的假髮。還有一間華人的鴉片煙舘,它的情况已由康德·德·阿爾諾索詳細描寫過。

上一世紀未,澳門華人的飲食情况爲:早晨在現在的十月初五街(Rua Nova de El-Rei)還有的那種茶舘吃點心或飲茶,兩餐正餐,一餐在中午十二點鐘左右,另一餐在傍晚六點多鐘;睡覺前或玩過麻將後,還有一次吃夜宵。

早茶(當今歐洲人喝咖啡)是親朋摯友聚會的好機會,在座無虚席的餐廳裏,說話比吃東西的聲音要高得多。人們一邊頻頻飲着不加糖的濃茶,一邊喝着雞粥。帶輪子的小車送來裝在竹篾編成的圓形小筐裏的蝦餃、肉餡小點,馬蹄糕、蘿蔔糕,糯米雞等等,每筐四隻。如今,這美妙的飲茶依然如故。

媽閣廟。

兩頓正餐也像今天一樣,主食是用蒸鍋做的無鹽大米飯,菜有魚、肉和靑菜,最後上熱湯和水果。華人從來不喝凍水,也不吃農用牲口的肉,比如:乳牛、水牛和馬。保存在泥漿裏的皮蛋過去(和現在)被認爲是一道可口的佐餐菜。他們吃飯時不用餐巾。

節日里,菜單要由十幾道菜(比現在多)和冷盤或小酒(Sio-chau)一種用稻米釀的酒(lipum )組成。這些美味佳餚有:海參,一種膠凍狀的短鰻類、魚翅、燕窩、燒鴨(澳門人對它已感厭惡)用醬汁做的“小餅乾”(佛笑樓餐廳的特產)等等……。

不要小看會做澳門菜的華人,特别是他們做的甜品,如:粑薺(baji,印度的甜飯),安地一安地(ondi-ondi東南亞各國流行的甜品),牛油糕,南瓜醬(南瓜泥加冰糖),蛋絲(天使的頭髮),梅·法烏康曾把它帶到泰國,等等……。

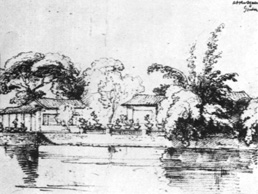

上·喬治·錢納利在澳門的住宅。

下·福隆新街,這個名字暗示,在澳門這條有特色的華人街上集中了許多“花店”(妓院)。

持續兩週的春節、關帝日祭祖、淸明節(4月5日)和重陽節、划龍舟、吃月餅、把瓷公鷄放在房樑上防白蟻、乞丐、裝腔作勢的中國人、進香朝拜、爲歡渡週末的英國人準備專門房間的彼得羅·宴客(Pedro Yen-Ke)酒店、鬥蟋蟀、鬥公鷄(從印度尼西亞傳入)和其它許多事情,從那時起很少甚至沒有變化。

光屁股和打赤脚的現象已沒有了,總之,高雅的長袍消失了,上海裁縫爲女士們設計的緞子鞋和諸多古老的中國時髦也都消失了。

1878年,從一次人口普查中獲得的數字得知,澳門有68,086居民,而本托·德·弗蘭薩却認爲那時已達100,000人。

1851到1874年間,華人苦力貿易給西班牙、秘魯和古巴商人帶來巨額暴利。然而,1874年之後,歐洲人的狂熱與奢侈(像塞卡爾男爵夫人這樣的女士竟達到一次晚會上換三次衣服化三次妝的程度,就像婚宴上華人新娘現在仍然做的那樣)也令人驚愕不已了。

“華人區”給這座古老的城市增添了風格、色彩、韻味與喧鬧。

駐紮在昔日聖多明我會敎堂的土生,塡補了歐洲軍士的空缺。他們穿中式鞋、打綁腿,寬大的藍布褲和同樣質料的寬衫,腰間扎着一條皮帶,頭上戴中國草帽,槍筒上寫着“澳門警備隊”幾個字,一桿“雷明頓”長槍揣在腰間。

位於“華人區”中心的營地街,也稱商人街,其名字就起源於這座兵營。

譯者:陳淸

吸鴉片煙圖:在一家商號裏做準備工作;賣給鴉片煙舘老闆;開始變賣家中的財物來付鴉片錢和由此造成虧空。

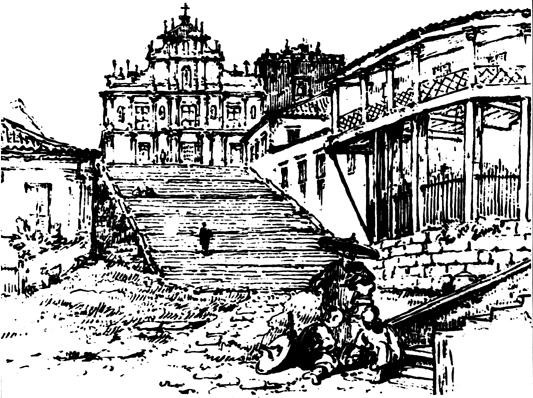

聖保祿敎堂(即大三巴牌坊),作者:G. Chinnery.

(鉛筆畫,收藏於賈梅士博物院)1835年1月26日下午六時左右,聖保祿神學院的廚房發生火災;八點鐘時,大火已將路易十四饋贈的華麗的大鐘表摧毁。此畫確信創作於發生火災之前。

(1).恩里克C. R. 里斯本,中國與中國人,蒙得維亞,1888年(卡蒙斯硏究院報第九卷1975年第3和4號165-181頁)。

(2).布·維德依拉·皮雷斯·發表於《路易斯·卡蒙斯硏究院報》第一券1967年第4、5號331-332頁;佩·馬努埃爾·特謝拉,1981年澳門D S E C第19-22頁氹仔與路環。我們認識至少十個在灣仔的葡萄牙莊園主,給他們增加炮台和灣仔及大、小布吉奥島上的修船廠,在媽閣對面,他們有14處地產。還可見奧斯汀·夸戴斯的“澳門記事”,海內曼,1987年,32-33頁,有關昔日澳門的田園,參見:安東尼奧·茹利奧·埃米倫西亞諾·埃斯塔西奧,1882年發表的澳門綠色區域的動力第10-16頁。他正在歐洲與亞洲東端人種、植物、花草和日用品演變的歷史。J·M布拉加,1960年發表於香港“香港與澳門友好關係回憶録”66-67頁上,在這個領域中開闢了一條小徑。另一奇怪的情况是東方與葡萄牙的製糖法在澳門的烹調術中的結合。科萊斯濟納·梅洛和安東尼奧·維森特·洛佩斯留給我們每人一本書。而1999年之前,還有一些活着的澳門女士可以提供更多的有關資料。

(3).曼努埃爾·德·卡斯特羅·桑巴約,香港、澳門的中國人,1867年;恩里克C. R. 里斯本,O. C;康德·德·阿爾諾索,環球旅行,1896年;本托·達·佛蘭薩,澳門與它的居民,里斯本,1897年。另外兩個見證人的報告阿里埃特·洛與米歇埃爾分别發表於1829和1857年,在本篇中我們沒有用做參攷。曼努埃爾·特謝拉,一位美國靑年眼中的十九世紀的澳門,發表於澳門,1981年;和《路易斯·卡蒙斯硏究院報》1974年第2、3號83-88頁。

(4).路易斯·奧巴扎克,廣東話-法語對照字典,香港,1921年。

(5).本托·達·佛蘭薩O. C.125頁。

(6).同上128─130頁;恩里克C. R. 里斯本O. C120-121頁。

(7).本托·達·佛蘭薩O. C 130,頁140頁,142-143頁。我們很自然地使用動詞的未完成時態,但是澳門市中心某些過去的廉價餐舘現在仍使人讚嘆。

(9).本托·達·佛蘭薩O. C130-168頁,193頁;康德·德·阿索O. C 146頁,還參攷了曼努埃爾·特謝拉,幾個世紀以來的澳門1977年發表於澳門55-58頁。