在中國文化西傳的過程中,漢字的西傳是一個重要的方面。西方人的漢語學習和研究也是首先從認識漢字開始,而後逐步進入對漢語語法的研究。大航海後 (1),西方人對漢字的認識是在中西文化交流史的大背景下所發生的一種文化相遇。對西方人這一認識過程我們應放在中西文化交流史這個大背景下考察。東亞漢字文化圈由來已久。當葡萄牙人越印度洋來到澳門,西班牙人越太平洋東來後首先到菲律賓,並開始在菲律賓刻印中文書籍,耶穌會則首先進入日本,西人已經進入漢字文化圈。這樣我們對西人的漢字的認識歷史考察時應將眼光擴展到整個東亞。“相對封閉而單一的傳統研究模式不足以獲得對於歷史的完整認識與理解。[⋯⋯]決不能自囿於國境線以內的有限範圍,而應當置於遠東、亞洲乃至整個世界的大背景下加以考察並相互印證。”(2)

筆者認為,漢字西傳經歷了三個階段。第一個階段是對漢字認識的描述階段,最早來到東亞的傳教士們見到漢字,開始在書信中向歐洲介紹和描述漢字,從而為後來在歐洲呈現漢字字形打下了基礎。第二個階段是漢字呈現階段,在歐洲介紹東方的書籍中開始出現漢字,由簡到繁,由少到多,從而使歐洲人在書本中看到真正的漢字,為其後來的漢字研究打下了基礎。第三個階段是對漢字的研究階段,在歐洲開始有了較為系統的研究漢字的文章和著作。

本文以17世紀漢字西傳歷史為線索,對這一時期西方對漢字的研究暫時不做展開,筆者將另撰論文研究。本文的中心是要歷史地再現漢字在17世紀歐洲的出版物中是如何呈現的,祇有摸清這段歷史,才可以為今後的進一步研究打下基礎。目前學術界對此雖有一定的研究,但大多不夠系統,且疏漏較多。本文試圖做一次系統的梳理。

歐洲人早期對漢字的描述

歐洲人對漢字的認識是從對日語的認識開始的,因為耶穌會首先進入日本,自然開始知道了日語,並由此接觸到了漢字。最早在信件中向歐洲介紹漢字的應是首先來到東方的耶穌會士沙勿略 (St. François Xavier)。

1548年,他在自柯欽寫給羅馬一位耶穌會士的信中,簡要地提到了自己從葡萄牙商人那裡聽到關於日本僧侶使用漢字、中日之間用漢字進行筆會的情況。同時,他也從果阿神學院院長那裡得知了一個皈依天主教的日本武士所介紹的日本漢字的情況,進一步知道了漢字在東亞的使用類似於拉丁語在歐洲的使用。1549年沙勿略在柯欽致信會祖羅耀拉 (Ignacio de Loyola),介紹了他和這位日本武士談話後所瞭解的漢字特點:“ (他們的文字) 與我們的文字不大相同,是從上往下寫的。我曾問保羅(日本武士彌次郎——譯者註),為甚麼不與我們一樣,從左往右寫?他反問道(你們)為甚麼不像我們那樣寫字呢?人的頭在上,腳在下,所以書寫時必須從上向下寫。關於日本島和日本人的習慣,送給你的報告書是值得信賴的保羅告訴我的。據保羅說,日本的書籍很難理解。我想這與我們理解拉丁文頗為困難是相同的。”(3)

|

|

|

|

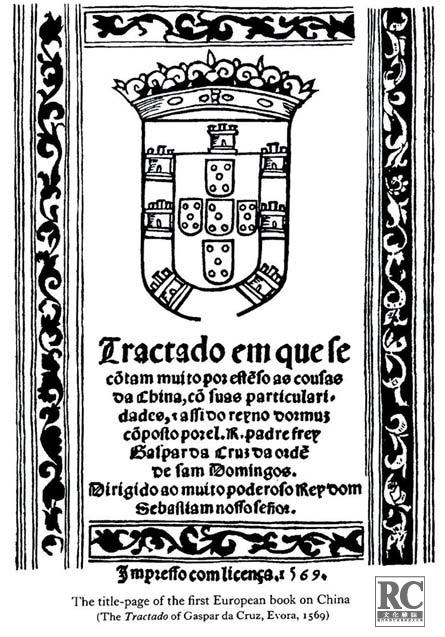

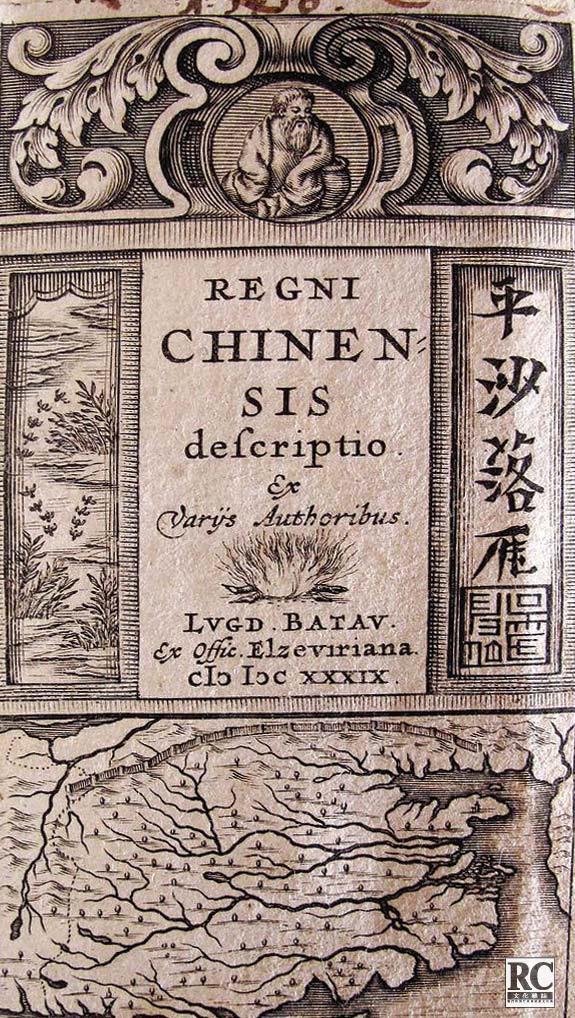

[圖1]《中國概說》封面 (來源:South China in the Sixteenth Century (1550-1575),edited by C. R. Boxer, London: Printed for the Hakluyt Society, 1953, preface.

|

|

|

1549年沙勿略進入日本後,對日本的語言和漢字有了直接的感受。1552年1月29日在給羅耀拉的信中再次介紹了日本漢字的特點以及日本漢字與中國漢字之間的關係。他說:“日本人認識中國文字,漢字在日本的大學中被教授。而且認識漢字的僧侶被作為學者而受到人們的尊敬。[⋯⋯]日本阪東有一所很大的大學,大批僧侶為學習各種宗教而去那裡。如前所述,這些宗派來自中國,那些書籍都是用中國文字寫成的。日本的文字與中國文字有很大的差別,所以(日本人必須重新學習)。”“值得注意的是,中國人與日本人的口頭語言有很大不同,所以說話不能相通。認識中國文字的日本人可以理解中國人的書面文字,但不能說。[⋯⋯] 中國漢字有許多種類,每一個字意為一個事物。所以,日本人學習漢字時,在寫完中國文字後,還要添補這個詞語的意思。”(4)

和沙勿略一樣,隨後前來日本的耶穌會士們在掌握日本語言上仍存在困難。胡安•費爾南德斯(Juan Fernandez) 曾是沙勿略的一個同伴,沙勿略認為他在講日語和理解日語方面是他們中“最好的”。在學習中,他對日語有了一定的理解,知道了中國文字在日本是有學問人的書寫語言,也知道了日語對漢字做了適應性的改革,以漢字草書體表示一般性的音節文字,這被稱為平假名(hiragana)。在此之後,他找到了對語言問題的如此解決方案。例如,加戈知道了漢字經常傳達不止單一的涵義。(5)

沙勿略和他的同事們雖然最終沒有能進入中國大陸,但他們在日本通過對日語的學習開始接觸到漢字,並對漢字有了初步的認識。這表現在:1) 漢字不是拼音文字;2) 漢字書寫時是從上向下;3) 漢字是表意文字,一個字代表一個事物;4) 漢字是中國和日本之間的通用語言,書寫相同,發音迥異。(6)

另有一些來到中國附近國家而會短期進入中國的傳教士或者商人,也描述了他們所知道的漢字。1548年一篇寫於果阿的佚名手稿〈中國報導〉(Informação da China, Anónimo) (7) 涉及中國教育制度的框架和內容、中國文字的類型、中國印刷術等,它被認為是西方最早描述和認識漢字的重要文獻之一。在談到中國的教育制度時作者說:“關於您問在中國的土地上有否不僅教讀書和寫字的學校,有否像我們國家裡那樣的法律學校、醫務學校或其他藝術學校,我的中國情報員說,在中國的許多城市都開辦有學校,統治者們在那裡學習國家的各種法律。”談到中國文字時他說:“他們使用的文字是摩爾文,他說他去過暹羅,他把這些人的文字帶到那裡去,居住在暹羅的摩爾人都會讀。”(8) 把中文說成摩爾文字,顯然是分不清中國文化和其他文化之區別。

來過中國的葡萄牙多明我修士加斯帕•達•克路士 (Gaspar da Cruz) 在1569年出版的《中國誌》(Tratado em que se cōtam muito por estenso as cousas da China) [圖1],是16世紀歐洲人所能看到的關於中國的全面報導和觀察。他在書中介紹和描述了中國的語言和文字特點,他說:“中國人的書寫沒有字母,他們寫的都是字,用字組成詞,因此他們有大量的字,以一個字表示一件事物,以致祇用一個字表示‘天’,另一個表示‘地’,另一個表示 ‘人’,以此類推。”在談到漢字在東亞的作用時,他說:“他們的文字跟中國的一樣,語言各異,他們互通文字,但彼此不懂對方的話。不要認為我在騙人,中國因語言有多種,以致很多人彼此不懂對方的話,但卻認得對方的文字,日本島的居民也一樣,他們認識文字,語言則不同。”(9)

因與明軍聯合剿匪而從菲律賓進入中國的奥古斯丁會修士馬丁•德•拉達 (Martin de Rada) 在1575年訪問福建後寫下了《記大明的中國事情》(Relación de las cosas de China que propriamente se llama Taybin)。他在書中說:“談到他們的紙,他們說那是用莖的內心製成。它很薄,你不易在上面書寫,因為墨要浸透。他們把墨製成小條出售,用水潤濕後拿去寫字。他們用小毛刷當筆用。就已知的說他們文字是最不開化的和最難的,因為那是字體而不是文字。每個詞或每件事物都有不同字體,一個人哪怕識得一萬個字,仍不能甚麼都讀懂。所以誰識得最多,誰就是他們當中最聰明的人。我們得到各種出版的學術書籍,既有占星學也有天文學的,還有相術、手相術、算學、法律、醫學、劍術,各種遊戲,及談他們神的。”“各省有不同方言,但都很相似,猶如葡萄牙的方言,瓦倫西亞語 (Valencia) 和卡斯特勒語 (Castile) 彼此相似。中國文書有這樣一個特點,因所用不是文字而是字體,所以用中國各種方言都能閱讀同一份文件,儘管我看到用官話和用福建話寫的文件有所不同。不管怎樣,用這兩種話都能讀一種文體和另一種文體。”(10)

從以上的介紹可以看到,此時無論是東來的傳教士還是商人,無論是在日本傳教的耶穌會士還是從福建進入中國的多明我會士,他們或者通過日語,或者通過與中國人接觸,對漢字和漢語有了初步的認識,知道了漢字不是拼音文字,知道了漢字在整個東亞是通用文字,發揮着像歐洲的拉丁語一樣的功能。但同時又隔霧看花,對漢字有些很奇怪的評論,認為漢字和伊斯蘭的文字一樣,發音和日爾曼人的方言一樣。(11) 可見,他們對漢字和漢語的認識還處於朦朧期。認識一種語言就是認識一種文化,歐洲早期對漢字的這些認識和描述正是中西初識的一個自然結果。

漢字在歐洲書籍中最早的呈現

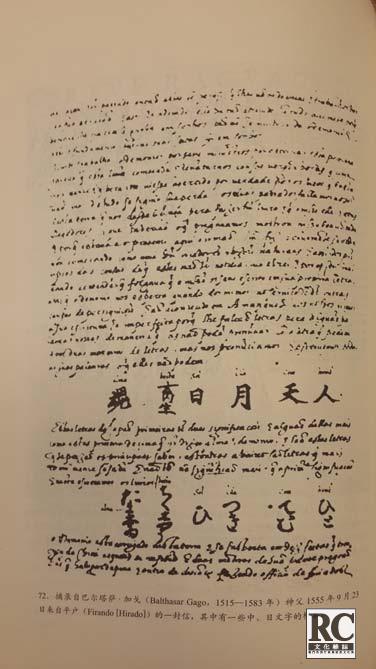

16世紀歐洲已經看到數量不少的中國古籍,拉達返回歐洲時帶了數量可觀的漢籍。門多薩在《中華帝國史》第十七章列出了這些古籍的類別,範圍之廣令人吃驚。(12) 儘管也有個別的歐洲文化人在羅馬看到了這批書籍,但沒有能認識書中的漢字,讀懂這些書。第一次出現漢字的歐洲印刷出版物是在日本傳教的耶穌會士巴爾塔薩•加戈 (Balthasar Gago,1515-1583年) 神父1555年9月23日從平戶 (Firando [Hirado]) 所寫的一封信。信中有六個中、日文字的樣本。在此之前沙勿略也向歐洲寄去了入教的彌次郎書寫的樣本,拉赫認為沙勿略這些信“在歐洲16世紀50-60年代的四個耶穌會書信集出版,但缺少字符”(13);而加戈神父的這封信在歐洲出版,從而成為“在歐洲獲得出版的第一批中文和日文書寫樣字”。(14)

|

__ |

|

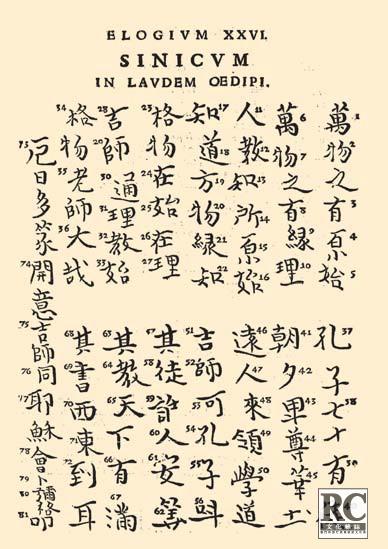

| [圖2] 摘錄自巴爾塔薩•加戈 (Balthasar Gago, 1515-1583年) 神父1555年9月23日來自平戶 (Firando[Hirado]) 的一封信。(來源:[美] 唐納德•F•拉赫著、胡錦山譯《歐洲形成中的亞洲》第一卷,《發現的世紀》,第二冊,插圖目錄-72,北京:人民出版社,2013年。) |

|

[圖3] 加戈1555年的信,1565年第一次刊印在科英布布拉的《信劄複本》(Copia de las Cartas))中,並在幾個其他後來的文集中被刊印。(來源:[美]唐納德•F•拉赫著、胡錦山譯《歐洲形成中的亞洲》第一卷,《發現的世紀》,第二冊,插圖目錄-73,北京:人民出版社,2013年版。) |

摘錄自巴爾塔薩•加戈 (Balthasar Gago,1515-1583年) 神父1555年9月23日來自平戶(Firando [Hirado])的一封信,其中有一些中、日文字的樣本。[圖2]

加戈1555年的信於1565年第一次刊印在科英布拉的《信劄複本》(Copia de las Cartas) 中,並在幾個其他後來的文集中被刊印。圖中的這些頁面出自《來自日本和中國的信劄》(Cartas ... dos reynos de lapão e China,埃武拉1598年)。[圖3]

耶穌會在歐洲出版介紹日本的書籍中在對日文的介紹時涉及漢字,這樣的書籍還有一些。(15)

在歐洲出版的關於中國的第一本書是上面提到的克路士的《中國誌》,“在歐洲出版的關於中國的第二本書是貝納迪諾•德•埃斯卡蘭特 (Bernardino de Escalante) 的《葡萄牙人到東方各王國及省份遠航記及有關中華帝國的消息》(Discurso de la navegacion que los Portugueses hazen à los Reinos y Provincias del Oriente, y de la noticia q se tiene de las grandezas del Reino de la China. 塞維爾,1577年)。”關於埃斯卡蘭特,金國平對他的身世做了介紹。關於他這本書的價值,拉赫給予了肯定,認為他並非簡單抄襲克路士的書,而是他在里斯本時見到了不少從中國和東方返航回來的人,而且他看到了在那裡的中國人,這樣他結合巴羅斯的書和克路士的書,結合其它材料寫成了這本書。如拉赫所說:

埃斯卡蘭特的書有時被認為僅僅是對克路士著作的改述,因而不被重視。事實並非如此,對於埃斯卡蘭特來說,雖然他承認得益於克路士,但他特別表示了對巴羅斯的感激。總之,埃斯卡蘭特總共十六章的著作遵循着巴羅斯的編排結構模式。此外他還指出了克路士和巴羅斯對中國人“在他們學校除了王國的法律外”是否講授科學的敍述上存在的矛盾。就這個爭議點,埃斯卡蘭特選擇了遵循巴羅斯的說法,不僅如此,克路士僅僅列舉中國的十三省,而埃斯卡蘭特列出的是十五省,且他的省名音譯幾乎與巴羅斯所列舉的那些名字一致。埃斯卡蘭特證實他親眼見過一個中國人寫字,他的書包括了一組三個撲樣字,這幾個字被門多薩和製圖師路易•豪爾赫•德•巴爾布達(Luis Jorge de Barbuda) 複製。埃斯卡蘭特也使用了其它資料,比如說他能搞到手的官方報告。埃斯卡蘭特的西班牙語著述遠非對克路士的單純改述,他的研究仍是一個歐洲人綜合分析了所有可利用的關於中國的資料,並以敍述形式呈現它們的第一個成果。(16)

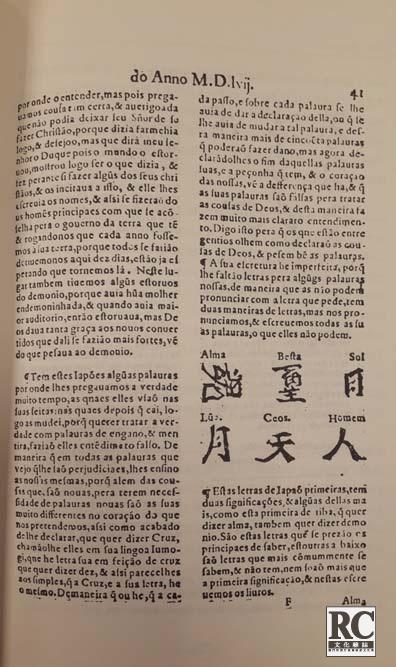

本文所關心的是書中出現的三個漢字和他對漢字的介紹。在第十一章“關於中國人的文字及其一般學習”中,他說:

中國人是沒有一定數目的字母的,因為他們所寫的全是象形 [文字]。“天”讀成 guant (Vontai),由一個[字形]表示,即“★”[穹]“國王”讀成hontai,由“★”字形表示。地、海及其他事物與名稱亦是如此,使用了五千個以上的方塊字,十分方便自如地表達了這些事物。我曾請一位中國人寫一些字,就看到他寫得十分揮灑自如。(他)對我說,他們使用的數字,理解起來毫無困難,他們任何一個數目或加或減,都同我們一樣方便。他們寫字是自上至下,十分整齊,但左右方向同我們相反。他們印的 [書] 也是採取這個順序,他們早在歐洲人之前很多年就使用印刷的書了。他們那些講述歷史的書,有兩本現仍存在葡萄牙至靜王后迦達琳的藏書之中。

更能使人驚奇的是,在多數省份,都各自操不同的方言,互相聽不懂,猶如巴斯克人同巴倫西亞人語言不通一樣,但大家可以通過文字溝通,因為同一個方塊字,對所有人來說都表示同一事物,即使各說各的,大家都理解這是同一件東西。如果大家看到表示“城市”的城“★”,這個符號,雖然有人讀成 ieombi [ieomsi 城市] 有人讀成 fu (府) 但大家都明白這指的是‘城市’。所有其他名稱也都是這樣。日本人和 Léuios人,以及交趾支那人,也是通過文字同他們溝通的,但他們嘴上講的卻互相聽不懂。(17)

這裡需要討論的有兩個問題,第一,這裡公佈的漢字是否是歐洲歷史上第一次在出版物中公佈的漢字,這是一個歷史事實的問題;第二個是他對漢字的論述的特點。

一些學者認為埃斯卡蘭特這本書是“西方漢字印刷之始”(18)。葡萄牙著名的澳門歷史學家洛瑞羅 (Rui Manuel Loureiro) 認為:“歐洲最早印刷的漢字,出現在1570年耶穌會士在科英布拉出版的書信集中。因此埃斯卡蘭特所描述的方塊字,已經是第二次了。”(20) 顯然,這是兩種意見。一些學者認為1570年耶穌會書信集中出現的是日語,這樣他們自然認為埃斯卡蘭特所描的方塊字應是“西方漢字印刷之始”。但上面我們所舉出的實例說明,加戈神父1555年9月23日的信中已經出現了中、日文字的樣本,1565年第一次刊印在科英布拉的《信劄複本》(Copia de las Cartas) 中已經出現了六個日語字。這六個字自然是日語不是漢語,但由於這六個字是由六個漢字和平假名共同構成,無論在日語中還是在漢語中這六個漢字都稱為漢字,祇是在日語中發音和漢語完全不同罷了。從漢字在西方印刷物中的出現來說,第一次出現應該是上面提到的1565年在科英布拉出版的《信劄複本》,而不是埃斯卡蘭特的這本書。筆者認為洛瑞羅的觀點是正確的。

|

| ____ |

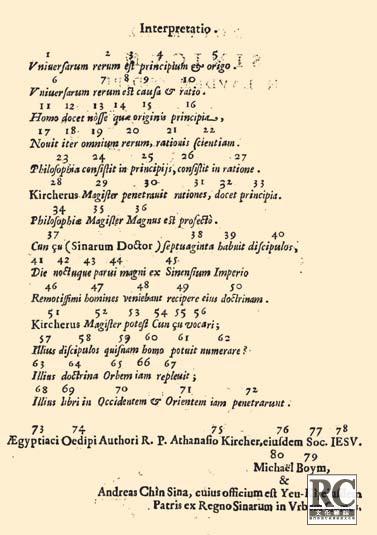

[圖4] 三個漢字的圖片

來源是: 筆者根據貝納迪諾 德 埃斯卡蘭特(Bernardino de Escalante) 的《葡萄牙人到東方各王國及省份遠航記及有關中華若國的消息》(Discurso de la navegacion que los Portugueses hazen à los Reinos y Provincias del Oriente, y de la notca q se tiene de las grandezas del Reino de la China. 塞維爾,1577年)書中所記錄的漢字所繪。 |

|

我們再看埃斯卡蘭特書中的漢字觀。埃斯卡蘭特在他的書中對以往的漢字知識進行了總結,他認為:1) 漢字是書寫文字,不是拼音文字;2)漢字書寫的方法是自上而下;3) 中文印刷術早於歐洲;4) 在中國書同文,但不同音;5) 漢字是東亞的通用語。

他提供的三個字看起來很奇怪,說明歐洲當時無法很好地印刷漢字。

第一個字是“國王”;第二個字是“天”,第三個字是“城”。金國平和吳志良認為,guant可能是“皇”的對音,Vontai,可能是“皇天”的對音。(20) [圖4] 然而,Vontai 似乎就是粵方言“皇帝”的準確對音。

1585年在羅馬出版的門多薩的《中華帝國史》中也出現了兩個漢字,但這是從埃斯卡蘭特書抄錄下的兩個字,並未提供新的漢字字形。

|

| __ |

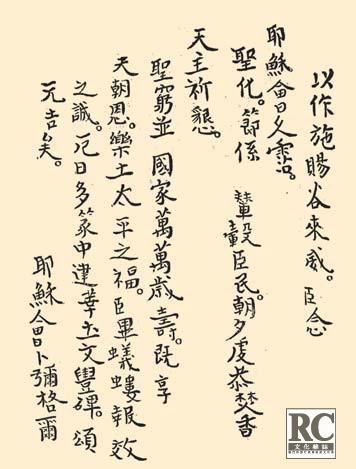

[圖5] 金尼閣整理的利瑪竇書,1623年拉丁文版 (來源:Regni Chinensis Descriptio,Variis authoribus, Leiden, Elzevier, 1639.) |

|

進入17世紀後在歐洲出版物中首先出現漢字的書籍是金尼閣 (Nicolas Trigault,1577-1629)所譯利瑪竇的《基督教進入中國史》,這是金尼閣在返回歐洲的旅途中將利瑪竇的意大利手稿翻譯為拉丁文,並補寫了利瑪竇去世後的幾章。1615年這本書在歐洲出版後引起了巨大的反響。“除了對漢學家和中國史的研究者而外,金尼閣的書比較不大為人所知,然而它對歐洲的文學和科學、哲學和宗教等生活方面的影響,可能超過任何其它17世紀的歷史著述。它把孔夫子介紹給歐洲,把哥白尼和歐幾里得介紹給中國。它開啟了一個新世界,顯示了一個新的民族。”(21)《基督教進入中國史》的英文譯者在序言中認為,這本書在1615年拉丁第一版後,先後又出版了1616、1617、1623和1648年四種拉丁文本。同時還有三種法文本,先後刊行於1616、1817、1618年,1617年出了德文本,1621年同時出版了西班牙文本和意大利文本。(22) 但筆者發現英文版譯者沒有注意到1623年的拉丁文版(Nicolas Trigault, Regni chinensis descriptio. Ex Variis Authoribus. Lugd Batav: Ex Officina Elzeveriana, MDCXXXIX)。這一版的學術意義在於這本書的封面上出現了四個漢字“平沙落雁”,這是17世紀在歐洲出版史上首次出現漢字。[圖5]

這樣我們看到,在17世紀初的十餘年中,在歐洲的出版物中零星地出現了幾個漢字,數量很少,但卻開啟了漢字西傳的歷史。

卜彌格與漢字西傳

|

| ___ |

[圖6] 基歇爾的《埃及的奧狄浦斯》書影

(來源:Oedipus Aegyptiacus, Athanasius Kircher,ex typographia V. Mascardi (Romae), 1652-1654, 頁5。) |

如果說17世紀初祇有幾個漢字在歐洲書籍中出現,那麼到了17世紀下半葉,漢字開始大規模出現於歐洲的出版物中,歐洲人真正認識漢字時代開始了。在17世紀下半葉推動漢字在歐洲出版的書籍中呈現的最重要人物是阿塔納修斯•基歇爾 (Athanasius Kircher,1602-1680)。他是歐洲17世紀著名的學者、耶穌會士。1602年5月2日,基歇爾出生於德國的富爾達(Fulda),1618年十六歲時加入了耶穌會,以後在德國維爾茨堡 (Wurzburg) 任數學教授和哲學教授。在德國三十年戰爭中,他遷居到羅馬生活,在羅馬公學教授數學和荷蘭語。他興趣廣泛,知識淵博,僅用拉丁文出版的著作就有四十多部。有人說他是“自然科學家、物理學家、天文學家、機械學家、哲學家、建築學家、數學家、歷史學家、地理學家、東方學家、音樂學家、作曲家、詩人”,“有時被稱為最後的一個文藝復興人物。(23) [圖6]

由於基歇爾在耶穌會的羅馬公學教書,因此和來華耶穌會士有着多重的關係,當時返回歐洲的來華耶穌會士幾乎都和他見過面,如曾德昭 (Álvaro Semedo,1585-1658年)、卜彌格、衛匡國、白乃心等。基歇爾是一個興趣極為廣泛的人。他是歐洲埃及學的奠基人之一,他對埃及古代的象形文字很感興趣,也是最早展開對埃及古文字研究的歐洲學者。因而他對中國的象形文字自然也很感興趣,他成為17世紀在歐洲出版物中呈現漢字最多的學者,對漢字西傳起到了重要的作用。

波蘭來華耶穌會士卜彌格被南明永曆皇帝任命為中國使臣,前往羅馬彙報中國情況,以求得到羅馬對南明朝的支持。現在看來這近乎是荒唐的想法,但當時無論是南明王朝還是卜彌格都是很認真地對待這件事的。1650年11月25日卜彌格作為南明王朝的使臣,帶着兩名中國助手返回歐洲。

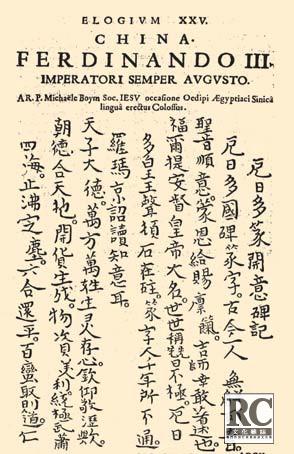

卜彌格返回羅馬後何時與基歇爾見面,目前尚找不到文獻記載,但基歇爾對卜彌格的到來極為感興趣,特別是他帶來的有關中國文字的材料。1652年,也就是兩年後基歇爾在他的《埃及的奧狄浦斯》裡公佈了卜彌格的一首歌頌孔子的詩歌,兩篇介紹自己使命的短文,同時還公佈了卜彌格帶回的一些中文字。[圖7]

|

__ |

|

[圖7] 拉丁文對照翻譯圖片

(來源:Oedipus Aegyptiacus, Athanasius Kircher, ex typographia V. Mascardi (Romae), 1652-1654, 頁71、72。) |

在這本書中卜彌格的一首歌頌孔子的詩 (24) :

萬物之有原始,孔子七十有徒;

萬物之有緣理,朝夕卑尊華土。

人教知所原始,遠人來領學道。

知道方物緣知,吉師可孔子呌。

格物在始在理,其徒誰人安籌。

吉師通理教始,其教天下有滿。

格物老師大哉,其書西東到耳。

在這首詩同一頁有卜彌格的一封信 (26):

Ægiptiaci Oedipi Colossus

Ægiptii Regni monumentorum symbolicos characteres, quos tam ex antiquis, quàm modernis, nec unus homo valuit explicare,Agustissimae voluntatis obsecutus mandato,receptis beneficiis & libe-ralissimis impensis,Magister Kichcrus felici ausu aggressus,explicuit, ex planavitque. FERDINANDI Augustissimi Imperatoris magnum nomen futura saecula infitita depraedicabunt. Aegyptiorum Regum fama in rudium impolitorumque lapidum erit Colossis; Symbolicas figuras homines mille annis quas ignorabant, Romana iam Urbs legit,& intelligit. Augustissimi Imperatoris heroica facta universi Orbis populi aeternum in codicibus conservabunt, suspicient, reverebunturque. Augusta Maiestas virtutibus coelum terris univit,referavit beneficiis salutis opera, & rebus est auxiliatus pulcherrimo incremento; conciliavit polos Mundi robore invicto, composuit quatuor maria, stitit furentium bellorum pulverem;Universo pacem restituit; Centum barbaris dedit leges & praecepta; Pietati Liberalitatem,& Clementiam coniuxit Maiestati. Perpendens ego Societatem IESU sub umbra Augustissimae Maiestatis commorari, & connumerari inter popolos qui sequuntur Caesareum currum. die noctuq; sollicitus cum reverentia incendo odores Coelorum Domino, supplicando medullitus, ut Augustissimae Maiestatis personam una cum Imperii Domo in decem millenos annos conservet longaeuam. Quia vero fruimur Augustissimae Maiestatis plurimis beneficiis, & gaudet terra pacis felicitate; ego tenuissimae formicae instar in animi grati significationem, Aegiptios inter explicatos Colossos, erigo Sinica lingua hoc florentissimum monumentum, praeconium perennis felicitatis E Societate IESV

埃及的俄狄浦斯之柱(27)

沒有人能夠解釋埃及王國古蹟上的無論是古代的還是現今的象形文字,由至聖的旨意所派遣,並且由於獲得了資助,基歇爾神父大膽地嘗試解釋和釐清這些文字。世世代代都將稱頌至高無上的皇帝費迪南 (Ferdinando) 尊名。古埃及皇帝的美名蘊藏於破損的和未經加工的石柱中。那些不曾為人理解的圖形符號,在古羅馬時代已經能夠認讀和理解。世界各地的人們要將那些至高無上的皇帝們的英雄事蹟永遠地保存在文獻中,瞻仰它們,崇拜它們。崇高的陛下以美德將天和地結合了起來,進行施恩和拯救,幫助不斷增加的美好事物;他以不可戰勝的力量調和了世界的各極,溝通了四海,止息了憤怒的戰爭的硝煙;將和平還給了世界;為眾多蠻族帶來了法規和戒律;將仁愛與崇高結合,讓憐憫與寬宏結合。我作為一名耶穌會士,想要留在那些跟隨着凱撒戰車的人們中間,日夜不息;(我)以不平靜的、尊敬的心情為天主燃香,誠心地祈求他保祐至高無上的陛下與帝國萬壽無疆。因為我們從陛下那裡得到了很多好處,疆土享受着和平的幸福;如同小螞蟻般的我為了表達我的感激,在這些已經整理好的埃及石柱中間豎起這塊光輝的漢語石碑,它傳達着永恆幸福的資訊。

自耶穌會卜彌格 (28)

因為基歇爾的這本書是獻給費迪南多三世皇帝的,卜彌格也附和了他,用中文來表示對費迪南多三世皇帝的敬仰。[圖8]

厄日多篆開意碑記

厄日多國碑篆字。古今一人 無解可者。

聖旨順意。蒙恩給賜廩餼。吉師幸敢著述也。

福爾提安督皇帝大名。世世稱贊不極。厄日

多皇王聲頓石在砫。篆字人千年所不通。

羅瑪京詔讀知意耳。

天子大德。萬方萬姓生靈存心。欽仰敬瀝歟。

朝德合天地。開貨生成。物資美利,統極武肅

四海。止沸定塵。六合還平。百蠻取則道。仁

以作施賜谷來威。臣念

耶穌會久霑。

聖化。節係 輦轂臣民。朝夕虔恭焚香

天主祈懇。

聖窮(29)並 國家萬萬歲壽。既享

天朝恩。樂土太平之福。臣畢蟻螻報效

之誠。厄日多篆中建莘玉 [華土?] 文豐碑。頌

元吉矣。

耶穌會卜彌格爾

|

__ __ |

[圖8] 卜彌格用中文表示對費迪南多三世皇帝的敬仰

(來源:Oedipus Aegyptiacus, Athanasius Kircher, ex typographia V. Mascardi (Romae), 1652-1654, 頁68、69。) |

|

| ____ |

[圖9]《中國植物誌》封面

(來源:Flora Sinensis, R. P. Michaele Boym,1656, Viennae Austriae 封面) |

|

這兩份文獻,歌頌孔子的詩歌100個字,歌頌費迪南多三世皇帝的短文212個字,一共312個字。這是歐洲出版史上首次公佈如此多的字,因此,基歇爾的《埃及的奧狄浦斯》一書在漢字西傳歷史上是一個重要的轉捩點。

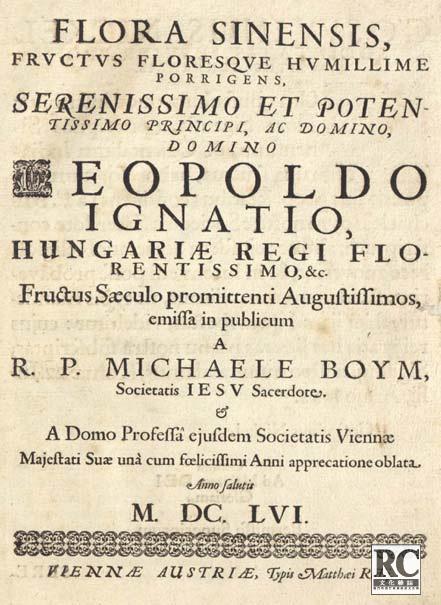

卜彌格在歐洲公開出版的唯一一本書是《中國植物誌》,亦是卜彌格的重要漢學著作。“這是歐洲發表的第一部關於遠東和東南亞大自然的著作。[⋯⋯] 是歐洲將近一百年來人們所知道的關於中國動植的僅有的一份資料。”(30) 有學者甚至認為卜彌格使用“植物誌”這一概念比林奈 (Linnemu) 還要早。[圖9]

以往研究《中國植物誌》的學者都忽視了這本書在漢字西傳中的歷史的作用。我們首先看一下這本書的圖和字。[圖10]

|

|

|

|

| [圖10] 《中國植物志》圖片 (來源:Flora Sinensis, R. P. Michaele Boym,1656, Viennae Austriae, 頁20、26、56、60。) |

從這四幅圖我們可以看到卜彌格的《中國植物誌》在漢字西傳上的學術意義:

第一, 這是在歐洲出版的第一本圖文並茂的漢字書,從漢語學習的角度就是一本看圖識字;第二, 這是在歐洲正式出版的第一本漢字拼音辭典,每幅圖都有漢字,每個漢字都有拼音,將全書的漢字和拼音彙集起來,就是一部簡要的漢字拼音辭典。(31)因此,《中國植物誌》在漢字西傳史上具有重要的學術價值,在雙語詞典史上同樣具有重要的學術價值,祇是至今學術界從未從語言學和漢字西傳的角度加以專題研究。

卜彌格是一個多產作家,有些作品完成了,但一直沒有出版,例如他的《中國地圖冊》。這部中國地圖冊在西方漢學歷史上具有重要價值,它是繼羅明堅後傳教士所繪製的第二幅中國分省地圖。因本文重點在研究漢字西傳,我們這裡僅僅介紹地圖中的漢字。每副地圖都有用中文標註的地名、物產和繪圖。[圖11]

|

| [圖11] 《中國地圖》中的“京師” (來源:梵蒂岡圖書館藏,檔案號 Borg.cin.531。) |

但這份地圖並未公開出版,祇是深藏在梵蒂岡圖書館中,至今學術界尚未對這幅地圖做深入研究,更未有人從漢字西傳角度展開研究。(32)

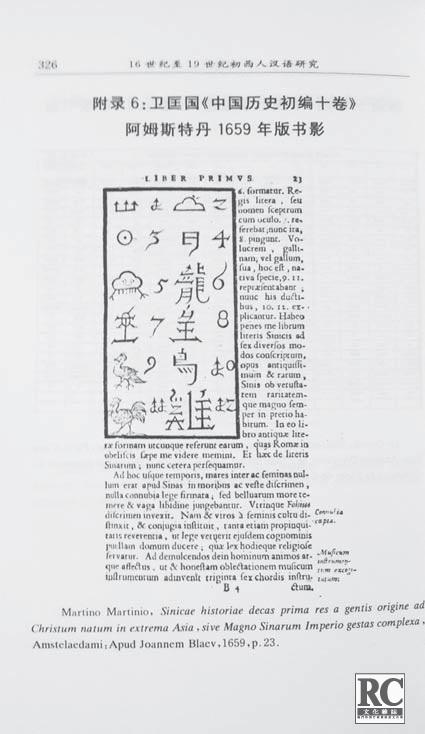

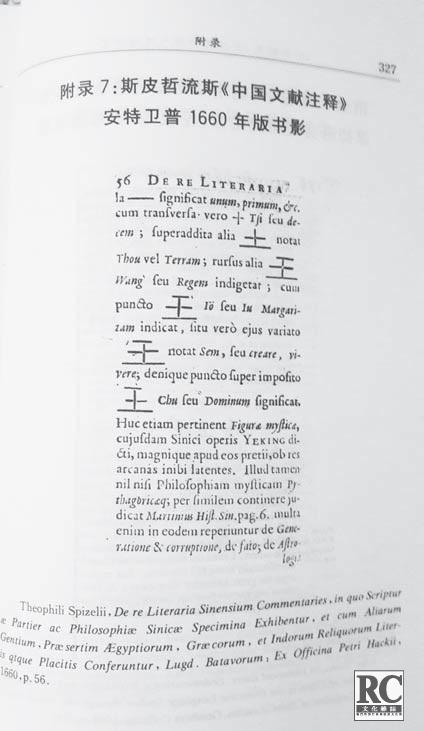

繼卜彌格的《中國植物誌》之後,在歐洲正式出版物上呈現出漢字的就是衛匡國1659年出版的的《中國上古史》(Martino Martini,Sinicae historiae decas prima res: a gentis origine ad Christum natum in extrema Asia, sive Magno Sinarum Imperio gestas complexa, Amstelaedami: Apud Joannem Blaev, 1659)。[圖12]

|

[圖12] 衛匡國《中國上古史》

(來源:董海櫻著《16世紀至19世紀初西人漢語研究》,

商務印書館,2011年版,附錄6。) |

|

[圖13] 《中國文獻注釋》

(來源:董海櫻著《16世紀至19世紀初西人漢語研究》,

商務印書館,2011年版,附錄7。) |

在17世紀漢字西傳中影響最大並對西方漢學發展產生重大影響的的是基歇爾 (Athanasius Kircher, 1602-1680) 的《中國圖說》(China monumentis qua sacris profanis, nec non variis naturae & artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata),全書名可以翻譯為“中國:通過其神聖的、異教的碑刻、自然事物、技藝及其他方面來說明”。

該書1667年出版了第一版,1670年出版了第二版,以後以多種語言再版。由於基歇爾在書中彙集了他所見到的多名來華耶穌會士返回羅馬後送給他的各類材料,並且在書中刊出了多幅關於中國的繪畫,因此,這本書在西方極受歡迎,成為歐洲人認識中國知識鏈條上重要的一環。孟德衛說,這本書是“17世紀60年代後期和70年代,在歐洲人形成中國這個概念過程中最有影響力的著作之一”(33)。關於這本書筆者在《歐洲早期漢學史:中西文化交流與西方漢學的興起》一書中已經做了初步的介紹。(34)

這裡僅從基歇爾在《中國圖說》中對中國語言文字的翻譯和介紹做一初步探索。在這方面,基歇爾有三個重要的貢獻:

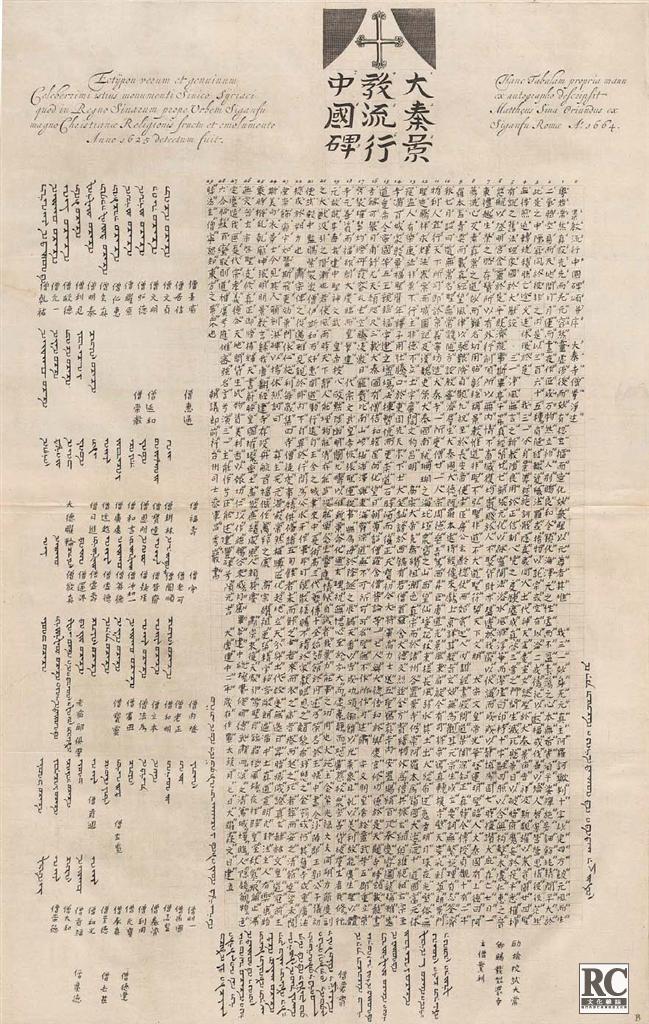

第一,他首次在《中國圖說》中公佈了〈大秦景教流行中國碑〉的中文全文,並做出歐洲第一個漢字與羅馬字母讀音對照,從而大大推動了歐洲的漢語學習與研究。[圖14]

|

[圖14] 〈大秦景教流行中國碑〉

(來源:China monumentis qua sacris profanis, nec non variis naturae & artis spectaculis,

aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata, 1667, Amsterdam, 頁46。) |

在卜彌格到達羅馬之前,雖然衛匡國已經將碑文的拓本帶到了羅馬,但在出版物中從未公佈過碑文的中文全文。正是卜彌格到羅馬後將手寫的大秦景教碑的碑文給了基歇爾,基歇爾在《中國圖說》中全文發表。(35)這是當時在歐洲第一次發表這樣長的中文文獻,所以,法國漢學家雷慕沙 (Rémusat) 說,基歇爾所公佈的卜彌格的這個碑文全文“迄今為止,是為歐洲刊行的最長漢文文字,非深通漢文者不足以辨之”(36)。這些中文文字對當時歐洲對中文的瞭解和認識產生了長期的影響。

對大秦景教碑碑文的註音和釋義是《中國圖說》中另一個讓當時歐洲人關注的方面,這項工作完全是卜彌格和他的助手陳安德做的,基歇爾在書中也說得很清楚。他說:“最後到來的是卜彌格神父,他把這個紀念碑最準確的說明帶給我,他糾正了我中文手稿中的所有的錯誤。在我面前,他對碑文又做了新的、詳細而且精確的直譯,這得益於他的同伴中國人陳安德 (Andre Don Sin) (37) 的說明,陳安德精通他本國的語言。他也在下面的‘讀者前言’中對整個事情留下一個報導,這個報導恰當地敍述了事件經過和發生的值得注意的每個細節。獲得了卜彌格的允許,我認為在這裡應把它包括進去,作為永久性的、內容豐富的證明。”(38) 卜彌格的作法是將碑文的中文全文從左到右一共分為29行,每一行從上到下按字的順序標出序號,每行中有45-60個不等的漢字。碑文全部共有1561個漢字。這樣碑文中的中文就全部都有了具體的位置 (行數) 和具體的編號 (在每行中的從上至下的編號)。在完成這些分行和編號以後,卜彌格用三種方法對景教碑文做了研究。這個問題涉及語音和辭典問題,與本文主題關係不大,這裡不做展開,筆者將另文研究。

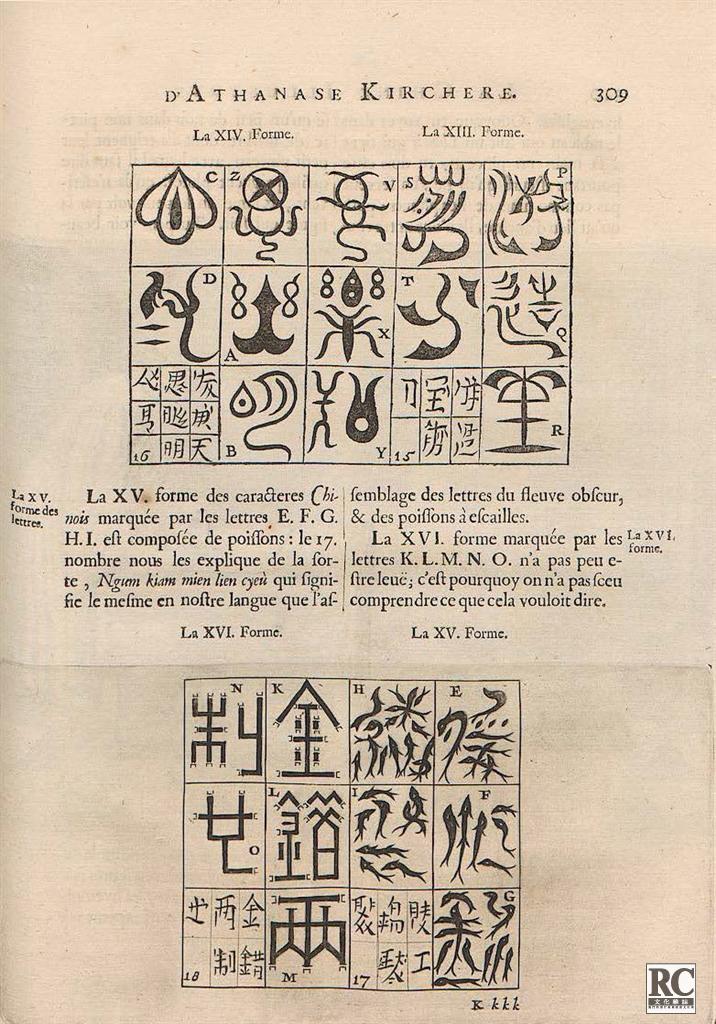

第二,《中國圖說》對中國文字的介紹。(39)

基歇爾的中國語言觀仍是17世紀的基督教語言觀,在這方面他未有任何創造,他在談到中國文字時說:“我曾說過,在洪水氾濫約三百年後,當時諾亞的後代統治觀着陸地,把他們的帝國擴展到整個版圖。中國文字的第一個發明者是皇帝伏羲,我毫不懷疑伏羲是從諾亞的後代那裡學到的。在我的《埃迪帕斯》(Oedipus) 第一卷中,我講到殷商人 (Cham) 是怎樣從埃及到波斯,以及後來怎樣在巴克特利亞 (Bactria) 開發殖民地的。我們知道他和佐羅阿斯特 (Zoroaster),巴克特利亞人的國王經歷相同。巴克特利亞是波斯人最遠的王國,同莫臥兒或印度帝國接壤,它的位置使得它有機會進行殖民,而中國是世界上最後一個被殖民者佔領的地方。與此同時,漢字的基礎由殷商人 (Cham) 的祖先和 Mercury Trismegistos (Nasraimus 之子) 奠定了。雖然他們學得不完全,但他們把它們帶到了中國。古老的中國文字是最有力的證明,因為它們完全模倣象形文字。第一,中國人根據世界上的事物造字。史書是這樣說的,字的形體也充分證明這一看法,同埃及人一樣,他們由獸類、鳥類、爬行類、魚類、草類、樹木、繩、線、方位等圖畫構成文字,而後演變成更簡潔的文字系統,並一直用到現在。漢字的數量到如今是如此之多,以至每個有學問的人至少要認識八萬個字。事實上,一個人知道的字越多,他就被認為更有學問。其實認識一萬個字就足以應付日常談話了。而且,漢字不像其他國家的語言那樣按字母排列,它們也不是用字母和音節來拼寫的。一個字代表一個音節或發音,每一個字都有它自己的音和意義。因而,人們想表達多少概念,就有多少字。如有人想把《卡萊皮紐姆》 (Calepinum) 譯成他們的語言,書中有多少字,翻譯時就要使用同樣多的中國字。中國字沒有詞性變化和動詞變化,這些都隱含在它們的字中了。因此,如果一個人想要具有中等知識的話,他必須要有很強的記憶力。中國博學的人的確花費了很多時間,勤學苦學而成的,因而他們被選拔到帝國政府機關的最高層中。”這裡他的語言觀是很清楚的。[圖15]

|

[圖15] 《中國圖說》中的古文字

(來源:China monumentis qua sacris profanis, nec non variis naturae & artis spectaculis,

aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata, 1667, Amsterdam, 頁366。) |

“第一個在歐洲介紹中國書寫文字的就是基歇爾。”(40) 在《中國圖說》中他介紹了中國十六種古代的文字,分別是:

1. 伏羲氏龍書 (Fòhi xi lùm xù)、

2. 穗書神農作 (Chum xu xim Nûm Ço)、

3. 鳳書少昊作 (Fum Xù xan hoam Ço)、

4. 蝌蚪顓頊作 (Li teù chuen kim Ço)、

5. 慶雲黃帝帝篆(Kim yun hoam ty chuen)、

6. 蒼頡鳥跡字 (Choam ham miào cye chi)、

7. 堯因龜出作 (Yao yn quey Ço)、

8. 史為鳥雀篆 (Su guey nia cyò chuen)、

9. 蔡邕飛帛字 (Cha yè fi mien Ço)、

10. 作氏笏記文 (Ço xi’ho ki ven)、

11. 子韋星宿篆 (Çu guey sym so chuen)、

12. 符篆秦文之 (Fu chuen tay venchi)、

13. 游造至剪刀 (Yeu Çau chi eyen tao)、

14. 安樂知思幽明心為 (Ngan lochi su yeu minsym quei)、

15. 暖江錦鱗聚 (Ngum kiam mien lien cyeù)

16. 金錯兩制也 (41)

基歇爾對中國文字的介紹,在今天看起來十分淺薄,但在當時的歐洲確是前所未有的關於中國文字和語言的知識。實際上正是基歇爾在《中國圖說》中所介紹的這些關於中國語言和文字的知識,特別是他和卜彌格所介紹的大秦景教碑碑文的中文,對以後的歐洲本土漢學的產生有着根本性的影響,18世紀無論是在門采爾那裡,在巴耶那裡,還是在以後的法國漢學家雷慕沙那裡,《中國圖說》中所介紹的中國語言和文字的材料都成為他們走向漢學研究之路的基礎。(42)

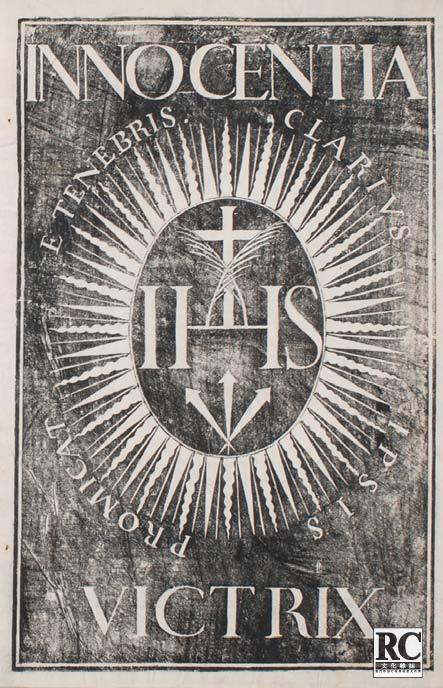

《無罪獲勝》與漢字西傳

何大化 (Antoine de Gouveia, 1592-1677)的《無罪獲勝》(Innocentia Victrix sive Sententia Comitiorum Imperii Sinici pro Innocentia Christianae religionis) 是耶穌會士在清初曆獄的鬥爭中獲得了勝利後所做的一份文件。清初曆獄是中西文化交流史上的大事件,學術界研究很多(43),這裡主要從漢字西傳的角度展開研究。[圖16]

|

[圖16] 《無罪獲勝》

(來源:梵蒂岡圖書館藏,檔案號 R. G. Oriente. III.) |

這份文獻由十二種組成:

1.〈康熙八年五月初五日利類思、安文思、南懷仁奏控楊光先竝請昭雪湯若望呈文〉;

2.〈禮部等衙門為詳查利類思等呈控各由題本〉;

3.〈康熙八年七月二十六日上諭議政王貝勒大臣九卿科道會同再詳議具奏〉;

4.〈議政王大臣等覆議月日昭雪湯若望、許纘曾、李祖白等,竝請將楊光先處斬、妻子流徒寧古塔題本〉;

5.〈上諭免楊光先死,並免其妻子流徒,天主教除南懷仁等照常豐行外,仍禁立堂〉;

6.〈康熙帝賜祭湯若望文〉;

7.〈康熙九年十一月二十日利類思安文思南懷仁等奏請赦免栗安當等二十餘人 題本〉;

8.〈康熙九年十一月二十八日上諭禮部將利類思等所奏之本確議具奏〉;

9.〈禮部會議恐栗安當等各處歸本堂日久複立堂傳教,因儗將利類思等具題之處無庸再議題本〉;

10.〈禮部議羈留廣東之栗安當等二十餘人內有十餘人通曉曆法,可俱取來京城與南懷仁等一同居住題本〉;

11.〈康熙九年十二月二十一日上諭,准羈留廣東之栗安當等二十餘人內通曉曆法者來京與南懷仁等同居,其不曉曆法者各歸本堂,但仍禁止直隸各省一應人等入教 〉;

12.〈看下十年正月十八日兵部行諮各省總督撫院查明栗安當等二十五人內有通曉曆法者幾名即行起送來京。其不治曆法者即令各歸本堂文〉。

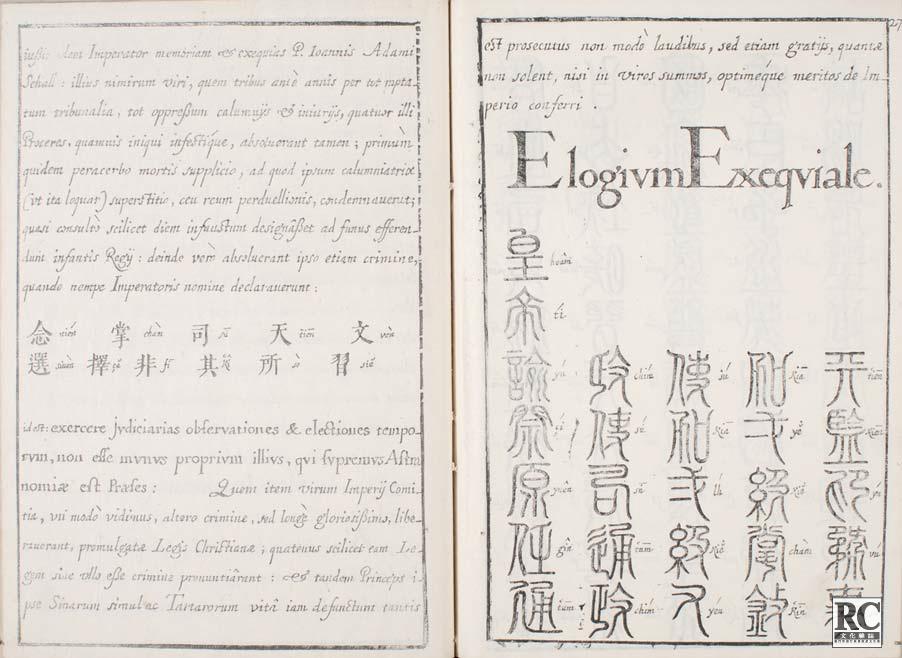

這十二份文獻共有2,696個漢字,666個不同的漢字,447個不同的漢語語音。(45) 羅常培和陳輝主要從語音學的角度對這份文獻的學術價值做了探討,鑒於本文的主題,我們主要從漢字西傳的角度對這份文獻的學術價值做一分析。[圖17]

首先,這份文獻是繼《中國圖說》後在歐洲出版的漢字最多的出版物,《中國圖說》公佈了〈大秦景教流行中國碑〉的1,561個漢字,這裡公佈了2,696個漢字,從漢字西傳歷史來看,這是17世紀在歐洲出版物中漢字最多的一份文獻;

其次,《無罪獲勝》的漢字字體也很有特色,十二份文件中字體並非完全一致,而是用楷書書寫的有八篇,用草書書寫的有二篇,用篆書書寫的有一篇,這樣中文書寫的四種主要問題都有了。而且在內容和文體的選配上傳教士們也很用心,凡是公文等用楷體,例如‘訴狀’、‘題請’以及‘奏疏’,而禮部大臣的議事記錄用草體,康熙御祭湯若望的墓誌則用篆書。這樣通過字體的不同,告訴了西方讀者中文書寫的基本字體是“隸、篆、真、草”四種。

相對於基歇爾在《中國圖說》中公佈的十六種中文文體,《無罪獲勝》則顯得更為真實,基歇爾的確有獵奇的感覺,而《無罪獲勝》則是用於國內傳教士的漢語學習,這樣在漢字字體的表現上更為平實。(46) [圖18]

|

[圖17-18] 《無罪獲勝》中的書影和內容節錄

(來源:梵蒂岡圖書館藏,檔案號 R. G. Oriente. III. 219.) |

小 結

根據上面的研究,我們從歷史的角度梳理了17世紀漢字在歐洲傳播的歷史中漢字在歐洲呈現的每一個環節,知道歐洲人對漢字的認識從最初的描述性認識,到實際的呈現性認識。在這個過程中卜彌格和基歇爾的《中國圖說》,何大化的《無罪獲勝》,使17世紀漢字在歐洲的傳播達到了高潮,從而為18世紀歐洲早期漢學的發展打下了一定的基礎。對17世紀的歐洲人來說,漢字在他們面前的呈現不僅僅是一個文字的符號,也是一種文化的符號。由於漢字的傳入,歐洲在討論漢字的過程中其文字觀念和語言觀念都發生了較大的變化。這點筆者將另文詳加闡述。

[2013年8月28日初稿於遊心書屋]

【註】

(1)在大航海以前元蒙時期來到中國的馬可波羅和方濟各會的傳教士多中國國文字也有過簡略的報到。意大利人柏朗•嘉賓到達蒙古大汗均都城哈喇和林,居住四個月後啟程返歐,著《蒙古史錄》介紹契丹 (Kathay) 第9章有一句,謂契丹國有一部(指南宋)“自有文字”。1253年,法國國王聖路易派教士盧白魯克出使蒙古,其中《紀行書》中亦有一章提及中國文字及書寫方法:“其人寫字用毛刷(即毛筆),猶之吾國畫工所用之刷也。每一字合數字而成全字。”《馬可波羅遊記》第二卷第28章一筆帶過說:“蠻子省 (Manji) 指中國南部)流行一種普遍通用的語言,一種統一的書法。但是在不同地區,仍然有自己不同的方言。”參閱張星烺《中西交通史料彙編》第1冊,頁186、189,中華書局1977年版;伯希和撰,馮承鈞譯《蒙古語教廷》;《馬可波羅遊記》,頁195。

(2) 戚印平《遠東耶穌會史研究》,中華書局,2007年,頁8。

(3)《沙勿略全書簡》,頁353-354,轉引自戚印平《遠東耶穌會史研究》,頁170。關於沙勿略和彌次郎的研究參加[美]唐鈉德•F•拉赫著、胡錦山譯《歐洲形成中的亞洲》第一卷,〈發現的世紀〉,第二冊,人民出版社2013年,頁200-204。

(4) 《沙勿略全書簡》,頁555,轉引自戚印平《遠東耶穌會史研究》,頁134-135,頁173。

(5) 拉赫著《歐洲形成中的亞洲》第一卷,〈發現的世紀〉,第二冊,頁219。

(6) 關於天主教在日本的研究,參閱 John W. Witex, S.J,“Japan and China in Comparison, 1543-1644. Reflections on a Significant Theme”; Ignatia Kataoka Rumiko, “The Adaptation of the Christian Liturgy and Sacraments to Japanese Culture during the Christian Era in Japan”, M. Antoni Uçerler, Christianity and Cultures: Japan & China in Comparison, 1543-1644. Institutum Historicum Societatis Iesu, 2009.

(7) 葡萄牙史學家洛瑞羅在編輯這篇文獻時認為:“《中國報導》這篇無名氏作品寫於1548年,儘管並沒有太大的根據,但人們一般認為它的作者是聖方濟各•沙勿略神父 (Francisco Xavier, 1506-1552)。[⋯⋯] 如果您細心閱讀這篇記敍文章便不難發現,作者的整個寫作過程都是相當精心的。首先,沙勿略親手交給他的一位與其有着密切關係的商人紳士的那份原始調查表,可能就是他本人親自起草的。緊接着,這位商人紳士便一方面利用他本人在遠東的生活經歷,另一方面又依靠一位中國情報員 (肯定也是他的一位交易夥伴) 的幫助,竭力地去為沙勿略教士提出的各種問題尋求答案。他努力的結果,即我們今天所看到的這篇〈中國報導〉,很可能就是他交給方濟各•沙勿略神父的。[⋯⋯] 著名歷史學家熱奧格•舒哈梅爾 (Georg Schurhammer) 認為這篇作品是阿豐索•更蒂爾 (Afonso Gentil) 撰寫的,這是一位有着豐富的東方經歷的葡萄牙紳士,他起初在麻六甲 (Malaca) 和馬魯古 (Molucas) 群島擔任過官職,然後在1529-1533年間足跡遍佈中國的南海,從事商業貿易活動。”澳門文化司署編譯《十六和十七世紀伊比利亞文學視野裡的中國景觀》,大象出版社2003年, 頁28-29。

(8) 澳門文化司署編譯《十六和十七世紀伊比利亞文學視野裡的中國景觀》,大象出版社2003年,頁30、34。

(9) 參閱 Boxer, South China in the Sixteenth Century,Bangkok: Orchid Press, 2004;克路士〈中國誌〉,載博克舍編 何高濟譯《十六世紀中國南部行紀》,中華書局,1990年,頁111-112;51。

(10) 參閱 Boxer, South China in the Sixteenth Century, Bangkok:Orchid Press 2004. 拉達〈記大明中國事情〉,載博克舍編 何高濟譯《十六世紀中國南部行紀》,中華書局,1990年,頁211、212。

(11) 葡萄牙人費爾南•洛佩斯•德•卡斯塔內達1553年在他的《葡萄牙人發現和征服印度史》中說“中國人有獨特的語言,而發音像德語。無論是男還是女都那麼純潔和神態自若。他們中間有諸熟各種學科的文人,都在出版許多好書的公立學校唸過書。這些中國人無論在文科方面還是在機械方面都具有獨到的聰明才智,在那裡不乏製造各種手工傑作的能工巧匠。”博 克舍編、何高濟譯《十六世紀中國南部行紀》,頁45。

(12) 門多薩說:“他們帶回來的書籍數量:很大,這是我們在前面已經指出了的,涉及各個領域,這[從下面列出的單子中]可以看出。1) 描寫整個中華帝國,其十五個省份各自的位置;每個省份的長度與寬度;與其接壤的各個王國。2) 皇帝收到的賦貢與歲人,皇宮內的秩序,皇帝發給的日常傣祿;皇室所有各官員的姓名,每個官員的職權範圍。3) 每個省份的納貢者,[附有] 免納貢者的人數;繳納貢稅的季節與次序。4) 各種造船的方法,航行的指引,並有各港口的緯度以及每個港口的品質。5) 中華帝國的年代與久遠程度,世界的開始,由何人於何時開始。6) 該帝國的歷代帝皇及其如何繼承,如何統治,及每一帝皇的生活與習慣。7) 他們對其奉為神明的偶像如何獻祭,各偶像的名字及其起源,以及應獻祭的時節。8) 他們對靈魂不滅、對天堂與地獄的看法,他們如何埋葬死者以及舉行葬禮的方式,每人按其同死者的親屬關係而應戴的孝。9) 該帝國的法律,其制定的時代與制定的人,違反法律時應施加的懲罰,以及同治國有關的許多其他事項。10) 許多草藥書,以及草藥如何使用以治癒疾病。11) 其他許多由該帝國古代與現代作者編著的醫藥書,並有病人為了治癒疾病或防止疾病而應遵守的規則。12) 關於各種石與金屬以及本身有某種用處的自然物的性質,以及關於珍珠、黃金、白銀及其它金屬如何應用於人類生活,其各種用途的相互比較。13) 關於各層天穹運動及天穹數目:關於行星與恒星以及關於它們的作用與特殊影響。14) 關於已知的所有各個王國與民族以及它們各自已知的特殊事物。15) 關於他們奉為聖人的人物的生平,這些人的生平是在何處度過的,在何處去世,葬於何處。16) 關於如何下棋,關於如何變戲法與演木偶戲。17) 關於音樂與歌唱,並有作者名字。18) 關於數學與算賬以及關於如何精通數學與算賬的規則。19) 關於胎兒在母腹中造成的影響,以及每個月胎兒的情況,如何保胎,胎兒出生時辰的好壞。20)關於建築以及各種製作工藝;一座建築物要比例勻稱應有的寬度與長度。21)土壤好壞的性質,辨別好壞的標誌;以及在每種土壤上應種植的作物。22) 關於自然占星學與審案占星學,以及其學習規則;以及如何算卦預卜未來。23) 關於手相術與面相術及其它算命術,以及各種的意義。24) 關於信劄的用語及對每個人依其地位與身份的高低而應該採用的稱呼。25)關於如何養馬以及如何訓練馬奔跑與行走。26) 關於出門遠行或要開始做某件吉凶未卜的事時如何圓夢與如何求籤,27) 關於帝國一切人等應穿着的衣飾,從皇帝及執政者的徽號起。28) 如何製造武器及戰鬥用具,以及如何組成兵團。

(13) 拉赫《歐洲形成中的亞洲》第一卷,〈發現的世紀〉,第二冊,頁280。

(14)拉赫《歐洲形成中的亞洲》第一卷,〈發現的世紀〉,第二冊,頁220。這兩組字也出現在16世紀其它文集中。

進一步的資料見:O. Nachod, “Die ersten Kenntnisse chinesischer Schriftzeichen im Abendlande,”Asia Major. I (1923), 235-73.

(15) Ernest Mason Satow, The Jesuit Mission Press in Japan1591-1610, Privately Printed, 1888.

(16) 拉赫《歐洲形成中的亞洲》第一卷,〈發現的世紀〉,第二冊,頁306。

(17) 博澳門文化司署編譯《十六和十七世紀伊比利亞文學視野裡的中國景觀》,大象出版社2003年,頁111。

(18) 董海櫻《16世紀至19世紀初西人漢語研究》,頁113;金國平、吳志良〈西方漢字印刷之始:簡論西班牙早期漢學的非學術性質〉,《世界漢學》第三期,2005年。

(19) 澳門文化司署編譯《十六和十七世紀伊比利亞文學視野裡的中國景觀》,第111頁註釋1,大象出版社2003年。

(20) 《世界漢學》第三期,2005年,頁146。

(21) 《利瑪竇中國劄記》1978年法文版序言, 中華書局,1983年。

(22) 《利瑪竇中國劄記》1953年英文版序言, 中華書局,1983年。

(23) G. j. Rasen Dranz, Ars dem leben des Jesuite Athanasius leich er 1602-1680, 1850, vol. 1, p. 8.

(24) 我查閱了《埃及的奧狄浦斯》一書,祇發現了一首卜彌格歌頌孔子的詩歌,但卡丹伊斯基認為“1652年,阿塔納修斯。基歇爾在阿姆斯特丹發表的著作《埃及的奧狄浦斯》中,就收進了他寫的兩篇讚美中國的詩,其中一篇的旁邊,還有拉丁文翻譯。”見《中國使臣卜彌格》,頁122。

(25)這是這首詩的拉丁文對照翻譯,這或許是歐洲第一份拉漢對照辭典,這點將在今後的歐洲早期漢語辭典研究中專門展開。

(26) 關於卜彌格的這兩首詩,波蘭漢學家卡丹斯基認為“卜彌格的第一首頌詩是用中文寫的,它的題目翻譯成拉丁文是(Elogium XXI. China. Ferdinando III Imperatori Semper Augusto, a occasione Oedipi Aegyptiaci Sinica lingua, erectus Colossus)。這段拉丁文的中文意思是:

第二十五首中國頌詩,獻給永遠尊敬的費迪南多三世皇帝。耶穌會卜彌格借(埃及的奧狄浦斯)的機會,豎起的一塊語言紀念碑。他在這首詩的結尾還說,中國字從上到下豎着寫,從右邊往左讀。他的第二首頌詩比第一首長些。除了它的中文原文外,卜彌格也把它翻譯成了拉丁文,它的題目是 Elogium XXVI. Sinicum in laudem Oedipi. 意思是:第二十六首中國頌詩,讚美奧狄浦斯。卜彌格早在他從羅馬去中國之前就認識基歇爾。這兩首讚頌中國的詩顯然是在基歇爾1652年發表《埃及的奧狄浦斯》之前從中國寄給他的,而不是他直到這一年12月來到威尼斯之後才交給他的。《埃及的奧狄浦斯》中刊載的頌詩很多。除了卜彌格的兩首之外,其他都是別人寫的。卜彌格的兩首分別排在第二十五首和第二十六首。

(27) Oedipus Ægiptiacus 是基歇爾最著名的古埃及文字研究著作之一。

(28) 此處拉丁文係李慧幫助翻譯,在此表示感謝。

(29) 窮在這裡不通,應是錯字,應為“躬”。

(30) (波) 愛德華•卡伊丹斯基著 張振輝譯《中國使臣卜彌格》,大象出版社2001年,頁203。

(31)不久筆者將統計出全書的漢字數量,並根據每頁提供的資料,將全書的漢字和拼音匯總,那時,這本書的漢字拼音辭典的功能可以更明顯體現出來。

(32) 因本文篇幅所限,無法逐一展示地圖,在日後筆者將統計出卜彌格《中國地圖》的全部漢字

(33) 孟德衛《奇異的國度:耶穌會的適應政策及漢學的興起》,頁131。

(34)張西平《歐洲早期漢學史:中西文化交流與西方漢學的興起》第十六章,中華書局2010年。Hartmut Walravens, China illustrata. Das europäische Chinaverständnis im Spiegel des 16. bis 18. Jahrhunderts (Ausstellungskatalog der Herzog August Bibliothek Nr. 55),Weinheim: Acta Humaniora VCH, 1987. It includes partial translations of Flora Sinensis.

(35) 筆者認為這份〈大秦景教流行中國碑〉的抄寫本是卜彌格帶到羅馬的中國助手陳安德。

(36) 馮承鈞譯《西域南海史地考證譯叢》第三卷,頁159。

(37)費賴之說,彌格前往羅馬時“天壽遣其左右二人隨行,一人名羅若瑟,一名陳安德。馮承鈞先生認為”羅若瑟原作 Josephko,陳安德原作 Andresin, Kin, 茲從伯希和考證之名改正,而假定其漢名為羅為沈。”參閱費賴之《在華耶穌會士列傳及書目》,上冊,中華書局1995年版,頁275。此處有誤,伯希和認為“此信劄題卜彌格名,並題華人陳安德與別一華人瑪竇(Mathieu)之名。安德吾人識其為彌格之伴侶,瑪竇有人誤識其為彌格之另一同伴羅若瑟。惟若瑟因病未果成行,此瑪竇應另屬一人。”伯希和認為,在這封信署名時祇有卜彌格一個人名,陳安德和瑪竇是基歇爾在出版時加上去的人名,他認為1653年時陳安德不在羅馬,因此,這個碑文不是陳安德所寫,而是瑪竇,即Mathieu所寫,此人不是別人,正是白乃心返回歐洲時所帶的中國人。(參閱伯希和〈卜彌格補正〉,載馮承鈞譯《西域南海史地考證譯叢》第三卷,第203頁。) 我認為,伯希和這個結論值得商榷,因為在卜彌格這封信中已經明確指出,碑文的中文是他的助手陳安德所寫。

(38) 基歇爾《中國圖說》頁6,英文版。

(39) 參閱張西平主編《西方人早期漢語學習調查》,大百科出版社2003年;

(40)孟德衛主編:《中西文化交流史:1500-1800》英文版,1983年號,頁5。在歐洲出版物中出現漢字有一個很漫長的歷史,歐洲人對漢字的認識和理解也有一個很漫長的歷史,歐洲人對漢字的認識已經並不僅僅是一個文字學或語言學的問題,這裡包含着文化間相遇後的文化理解和自身文化的變遷與外部文化的關係問題。這方面中外學者也都有了一些研究,參閱孟德衛《奇異的國度:耶穌會的適應政策基漢學的起源》第六章〈早期漢學及17世紀歐洲人對普遍語言的尋求〉;姚小平《西方語言史》第五章“走出歐洲”,第六章“啟蒙時期:尋根溯源”,外研社2011年;衛匡國著 (意譯)白佐良 (中譯) 白樺《中國文法》,華東師範大學出版社2012年;董海櫻《16-19世紀初西人漢語研究》,第三章〈西人對漢字的解讀及相關論爭〉,商務印書館2011年;計翔翔《十七世紀中期漢學著作研究:以曾德昭〈大中國志〉和安文思的〈中國新史〉為中心》,上海古籍出版社2002年。

(41) 這些文字主要來自中國的《萬寶全書》

(42) (德) 阿塔納修斯•基歇爾著 張西平 楊慧玲等譯《中國圖說》,大象出版社2009年;參閱 Paula Findlen(edited), Athanasius Kircher: The Last Man who Knew Every, Routledge 2004; 張西平《歐洲早期漢學史》,中華書局2010年;董海櫻《16世紀至19世紀初西人漢語研究》,商務印書館2011年。John Webb, An Historical Essay. Endeavouring a Probability that the Language of the Empire of China is the Primitive Language Spoken Through the Whole World Before the Confusion of Babel,London, 1669.

(43) 李天剛《中國禮儀之爭:歷史•文獻與意義》,吳伯婭《康雍乾三帝與西學》等。

(44)國內學術界首次研究此文獻的是羅常培先生,他在〈耶穌會在語音學上的貢獻補〉一文就是專門研究此文獻的音韻問題的,羅先生這篇文章原準備發表在北京大學《國學季刊》上,後他發現了問題就將稿件撤出,祇做了內部用的抽印本,註明“請勿外傳”。因此,這份文獻極為難尋,不久我們將在商務印書館出版。此文獻藏在歐洲多個圖書館,羅常培先生所用的是藏在大英博物館 (British Museum, 20 MY, 98) 由向達先生複製回來的。1999年葡萄牙里斯本重新出版了這份文獻,在複印原文獻的同時,對文中的拉丁文做了重新轉寫整理。

(45) 參閱羅常培〈耶穌會在語音學上的貢獻補〉,陳輝〈《無罪獲勝》語言學探討〉,《浙江大學學報》(人文社會科學版),2009年第一期。

(46) 陳輝〈《無罪獲勝》語言學探討〉,《浙江大學學報》(人文社會科學版),2009年第一期。

* 張西平,北京外國語大學中國文化走出去協同創新中心副主任,中國海外漢學研究中心主任,《國際漢學》主編,國際儒聯副會長,國際中國文化研究會會長。

* * 胡文婷,北京外國語大學海外漢學研究中心博士生。