澳門聖保祿學院原是1594年為日本教區而設的培養耶穌會神父的機構,興建不久,便有來自日本神學校的日籍神學生在此完成神學院的學業後成為耶穌會神父。幕府開始實行鎖國政策後,大批日本修士和同宿來到澳門,面臨着加入耶穌會和成為教區神父兩種選擇;而此時耶穌會內部對日本人基本不抱有好感,唯恐他們返回日本後作出魯莽出格的舉動,影響耶穌會聲譽,便限制日本人入會。但是,日本本土卻亟需傳教人員。為了能夠既不損壞耶穌會名譽,又能拯救日本教會的艱難局面,澳門的長上便採取了折中之法,在澳門創建日本人神學校,專門負責教區神父的培養。相應地,一直以來以培養耶穌會的日本人神父為主要目的的澳門聖保祿學院,也開始逐步轉向以培養耶穌會的歐洲人神父為主要職能。

小 引

先行研究者們對於建立澳門聖保祿學院的目的莫衷一是。中國史方向的學者認為,建立聖保祿學院是為了讓澳門成為培養精通漢語、熟悉中國禮儀的培訓基地,使澳門成為天主教的傳播中心。(1) 西方世界的研究者維克特 (2) 和桑托斯則從當時耶穌會亟需發展壯大日本教會的考慮,切入聖保祿學院建立的始末,得出在日本本土之外創建一所學校“以招收日本耶穌會會員入學”(3) 的結論。新近出版的《澳門聖保祿學院研究》全面考察了澳門聖保祿學院的建立過程,以及其中牽涉到的諸多爭議和錯綜複雜的組織、人物關係。運用新發現的史料分析了“范禮安的建校構想和動機”、“范禮安的建校理由及其爭訴”,並在此基礎上全方位立體性地向讀者呈現了范禮安 (Alessandro Valignano) 所面臨的來自果阿教區及孟三德 (Eduardus de Sande) 等內部人士的反對意見,客觀地還原出澳門聖保祿學院初創時期的整體面貌,有利於探尋建立澳門聖保祿學院的真正目的。(4) 儘管如此,大多數研究者還是忽略了對於日本幕府禁教時期在附屬於澳門聖保祿學院的“神學校”學習的日籍神學生的考察。而恰當地在澳門聖保祿學院和專門為日本人臨時建立的神學校之間做出區分,有利於我們更好地研究澳門聖保祿學院早期的功能和歸屬。

因而,筆者擬從一些新的材料入手對以往澳門聖保祿學院研究中日本人神學校的問題作些補充。Monumenta Historica Societatis Iesu (簡稱:MHSI) 是一套有關耶穌會起源及其傳教歷史的叢書,至今已經編了一百家五十七卷。在第111卷“Monumenta Historica Japoniae1: Textus Catalogorum Japoniae (1553-1654)”中有大量關於日本管區情報的表格目錄,記載之詳細周全,為全面考證德川日本禁教前後澳門聖保祿學院學生和神父人員變化提供了非常寶貴的材料,對於研究澳門聖保祿學院最初的功能及其歸屬也顯得尤為珍貴。

澳門聖保祿學院與日本教區神學校

1579年10月,首次視察日本的范禮安神父依慣例將相關教務議題提交給全體傳教士協議會討論,與其它議題的激烈爭議形成鮮明對比的是,與會傳教士在是否在日本設立神學院和神學校的議題上,取得了完全一致的意見。據會議記錄記載:

全體與會者的意見在此達成了一致,為尋求耶穌會的發展以及日本的解決方法,必須在日本設立讓新來 (日本) 者學語言和風俗的神學校,讓被耶穌會接受者接受教育的修煉院以及研修必要學問的神學院。(5)

於是剛到日本不久,范禮安就着手安排在下、京都各自建設一所神學校和在府內建設神學院的事宜。1580年,日本府內 (6) 設立神學院,神學校則於同一年建在了下地區的有馬,另一所神學校則於1581年建在了京都。

范禮安建立的兩所神學校教授學生拉丁語、日本語(書信的書寫方法、古典、措辭)、音樂、繪畫。學習拉丁語後,在一定條件下雖說允許學習倫理神學、哲學、神學等課程,但這些並非最為重要的課程。完成了這個神學校的課程後,如有人想要成為耶穌會司祭,可加入耶穌會,然後到府內的神學院內繼續學問上的追求。因而這類神學校不是培養教區司祭的機構,它們祇是由耶穌會經營的完整教育體系下的初、中等教育機構,教師雖然是耶穌會士,學生卻並非都是耶穌會士。(7)

與此不同,根據托蘭多公會議的教令,還存在另一種以培養教區司祭為目的的教區神學校。為了能夠貫徹執行神學校培養教區司祭的職能,日本府內第三任主教塞爾凱拉 (Luis de Cerqueira)於1598年8月5日隨同范禮安以及另外四名耶穌會士到達長崎後不久,便在長崎與傳教經驗豐富的傳教士們召開了一次宣教會議,主要討論了培養教區司祭的神學校建設問題。但是這一提議,由於豐臣秀吉死後造成的日本國內政治的緊張局面,暫時未能實行。1599年3月,主教將戰亂中的耶穌會神學院和神學校移至天草島的志歧。1600年德川家康在關原之戰中告捷,基督教在日本的處境才有所寬鬆,主教又得以重新返回長崎。回到長崎不久,他便將兩名日本神學生敍為助祭,並於第二年的四季齋日那天,在長崎新建的教會中將二人敍階為府內教區的司祭。一直為建立培養日本人教區司祭的神學校奔波的塞爾凱拉,終於在1601年有了微薄的回報。同年,塞爾凱拉創立了日本最初的教區神學校,着眼於培養可勝任指導之職的神職人員。而且,他對日本人敍階神職充滿了期待。1601年9月準管區長巴範濟在寫給羅馬總會長的信中報告道:

主教非常瞭解在日本培養合乎理想的神職人員是多麼地困難。其一,人們在信仰上還很幼稚,並且居住在異教君主統治的國度。其二是這裡的形勢還常常發生突變,一切都很難持久。主教無法行使懲罰權。根據所有這些理由,我們決定完全遵守托蘭多公會議的決議,極為慎重、並非常緩慢地授予敍階的秘跡。但是,歐洲的 (教區)神職人員沒有人想住在日本,所以為有助於這裡的教會,敍階日本籍的神職人員是必要的。因為我們還無法提供聖職祿,而且國內的形勢也極不穩定。此外,這些人可以與日本人很好地交往,而且不必像修道會士那樣為學習該國語言付出努力。(8)

而且在1603年寫給教皇的信中,塞爾凱拉進一步給出了日本人能夠從事傳教工作且被敍為耶穌會教區司祭的理由,並強調了在這個過程中,耶穌會神學校所佔據的重要地位,以及為了確保耶穌會於日本教區在神職人員培養上秉承耶穌會教育的特色不變,不希望其他修會的神父前來日本的請求。其曰:

日本人也適合神父之職,而且由於該教會相距極為遙遠,如果沒有從生來就熟悉該國語言和習俗的本地人,就不能得到充分的照顧。另一方面,外國傳教士祇有使用巨大的費用才能來到此地,所以在耶穌會之後接替他們,該教會擁有可以在主教的指導下協助照料基督羊群的本地神父也是必要的。[⋯⋯] 正如閣下考慮的那樣,讓其他修會來到當地還不是時候,由於總會長對該教會一再表示的眷顧,祇要閣下催促他,就會有適當的人數被送來本地。今年他為了滿足該教會的必需,為耶穌會士設立了三所神學校,由於適合神父之職的人不在少數,所以日本籍傳教士並不缺乏。(9)

確如塞爾凱拉在信中所言,此時日本教區並不缺乏日本籍傳教士。整理1603年10月份日本教區所有耶穌會神父和助理修士名單時發現,日本教區總計有一百一十二名耶穌會傳教人員,四十二名日本籍傳教士中有兩名神父,他們是新原•路易士(Luis Niabara) 和木村•塞巴斯提昂(Chimora Sebastião)。另外還有二百名日本同宿幫忙打理傳教士的生活。(10)

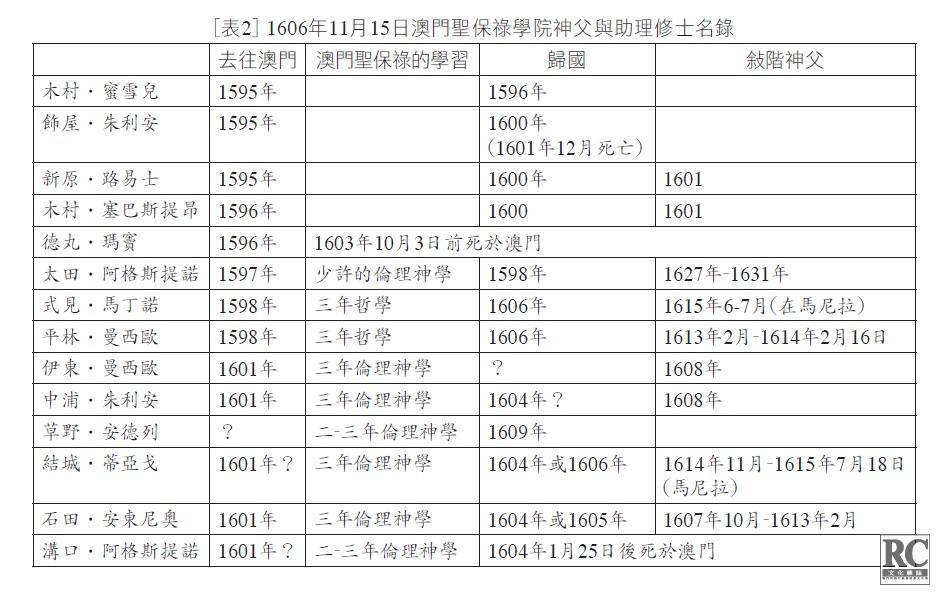

1601年10月塞爾凱拉寫給葡萄牙管區長的信件記載,這兩位日本籍神父敍階時間應為1601年3月底或4月初。(11) 而且這兩人分別於1595年和1596年前往澳門,由於材料有限,他們是否在澳門的神學院學習則不得而知。可知的是二人從澳門返回日本後不久便被日本司教塞爾凱拉授予神父之職。根據日本學者高瀨弘一郎對於1604、1606、1608以及1609年澳門聖保祿學院中日本籍傳教士目錄的考證,發現很多後來在日本敍階神父的日本人傳教士幾乎都曾在澳門聖保祿學院學習過或者在澳門停留過。為了方便詳細討論,故整理出如下表格 (12):

對比 [表1] 和 [表2],可以得出如下結論:

一、[表1] 和 [表2] 中日本人助理修士的目錄都記載在有關澳門聖保祿學院中神父和助理修士名錄之中。[表1] 中列舉的八名日本人記錄在1606年1月25日澳門聖保祿學院中神父與助理修士名錄之中。(13) [表2] 則是根據1606年11月15日的澳門聖保祿學院名錄編製而成,它同時保留1604年目錄中的八名日本人的資訊。(14)

二、[表1] 中羅列的日本人中有九名敍階為神父。其中有三名是在塞爾凱拉過世之後才敍階的。六名日本人於塞爾凱拉在任時敍階為耶穌會司祭。需要補充的是,加上和澳門聖保祿學院無關的兩位分別於1608和1613年敍階神父的日本人(15),截至到塞爾凱拉去世之時,日本總計有八名日本籍神父。他們之中四人有過在澳門聖保祿學院學習的經歷,而且是在回到日本後被敍階的。兩人不確定是否有過澳門聖保祿學習的經歷。

三、早期澳門聖保祿學院實質上隸屬於日本準管區,是接續日本的神學教育(包括塞爾凱拉的神學校教育) 而成立的,用以培養將來返回日本傳教的傳教士,對於日本教會的發展起着至關重要的作用。

澳門聖保祿學院附屬

日本人神學校中的日本人

為了耶穌會員的神學教育,在日本的辦學計劃失敗之後,范禮安於1594年設立了澳門神學院。這應當是為遠東所有耶穌會傳教地而建的教育中央機關,所有將來前往日本、中國、印度支那等地活動的傳教士,都要在這裡學習當地語言及文化的預備知識,而本地人及歐洲候補神父們,也要在這裡接受神學教育。在1603年的名冊上,澳門聖保祿學院中有兩位教授教授神學,另外兩位神父亦算是神學方面的講師,此外還有兩位神父負責傳授倫理神學 (Casuistica)。到了1609年,有一位神學教授和講師,還有一位倫理神學的神父。在名冊上雖然沒有註明,但院長帕切科神父本人可能也上過課。學院的設立者范禮安預定將該學院擴充為全東方的學術中心,但即使如此,它的第一要務也是培養傳教士和司牧者。在1600年寫給總會長的信中,他特別寫道:

在日本,已經沒有人不將這個(澳門)學院視為該準管區唯一的救星。因為在那裡可以培養出許多優秀的人材。在當地三年半期間學習倫理神學,然後再在那裡完成第三個修練期的三位日本神學生在回國時完全變了一個人,所以他們自己的日本同修學友的態度也令人吃驚。見到他們這一變化的人都為之驚歎。認為他們已吸取了我們的精神和歐洲式的思考方法,而且成為良心問題上的出色專家 (mui buenos casuistas)。根據神父們的信件以及當地來人報告中所吸到的,留在學院中的其他人同樣也在德行和學問上大有進步 (enlas virtudes y letras),如果上長開課,他們已作好聽取哲學課程 (Artes) 的充分準備。也許有許多神父不認為日本人有這種能力,並且有能力實踐它,但我主希望他們通留在學院中,在有限的數年間獲得德行和學問的巨大進步,而我們也能從日本獲得更多的人手和有德的神父,從而對那裡的佈教大有助益。(16)

而且,在日本教難期間,澳門聖保祿學院對於日本教區的重要性地位愈加彰顯。德川幕府頒佈“伴天連追放文”(17) 之後不到一年的時間裡,便給日本基督教界以致命打擊,致使其有組織性的傳教體制幾乎完全崩潰,因而不得不轉而採取新的傳教方針,以重建日本的傳教體制。為此,當時負責管理日本管區事務的管區長卡瓦略決定,將一部分傳教士和神父送往澳門和馬尼拉,另一部分則負責潛伏日本秘密傳教。據統計,1614年11月,潛伏在日本的耶穌會士總計有二十六名,其中十八名神父,八名助理修士,也有一些被稱為同宿的非耶穌會內人士留在了日本,這些同宿在神父空缺的時候擔當了一部分宣教事務。(18)

與此同時,另一批人則被驅逐到澳門和馬尼拉,其中包括大批日本人學生。澳門聖保祿學院第二任院長迪亞斯 (Manuel Dias,李馬諾,1597年9月-1601年在任) 於1615年1月2日編成的〈1614年度澳門聖保祿學院年報〉中,關於被從日本追放而來的日本人助理修士統計出這樣的數字:“這年10月和11月,六十五名耶穌會士乘坐三艘船來到澳門,其中有二十名日本人助理修士。”(19)

另外,耶穌會日本管區長卡瓦略 (Carvalho Valentim) 1614年12月30日寫給第五任耶穌會總會長阿夸維瓦 (Claudio Aquaviva) 的書信中就長崎追放者做了如下記錄:

我們被從日本驅逐,三十三名神父和二十九名助理修士來到了澳門的學院。他們中大多是日本人,而且還有五十三名作為基督教界教化工作的輔助者的同宿分乘這三艘船來到澳門,其中又有二十八名神學校的學生在澳門繼續學業。澳門的學院不能收容太多的人員,而且中國人對日本人抱有極深的猜疑從而不允許他們在澳門的街市中出現,我將八名神父 (西班牙人五名,意大利人一名,葡萄牙人二名) 從日本送到了馬尼拉,一同送往的還有十五名日本人助理修士中的十二名。(20)

可知,長崎驅逐使澳門聖保祿學院中的人數激增。這些人中有二十八名原先在日本神學校學習的同宿,他們被安排在學院內一片充當神學校的場所繼續學業。

五名日籍神父包括:辻•湯瑪斯(Thomé)、新原•路易士(Luís)、原•瑪律蒂諾(Martinho Campo)、保羅•多瑪•桑多斯和佩德羅•安東尼奧。其中辻•湯瑪斯、新原•路易士和原•瑪律蒂諾為耶穌會神父,保羅•多瑪•桑多斯和佩德羅•安東尼奧為教區神父。

二十名日本人助理修士:1、西•羅曼 (Nixi Romanus) , 生於1570年,1580年入有馬神學校。1588年名簿上記為拉丁文第一級學生,音樂及日本文學普通。1590年入耶穌會,1592年名薄上記為天草學院拉丁文第一級學生。1614年流放到澳門,1618年6月名簿上記為在澳門學習倫理神學。不久成為神父,1625年與莫雷洪神父等一起前往馬尼拉,翌年2月前往暹羅,在首府大城府住院,1630年與院長瑪律基科一起入獄。1632年與其他日本人一起輾轉經柬埔寨返回澳門。後再往暹羅傳教,死於當地。

2、大多•尾馬修 (Votauó Mansius)。1568年生於大村。1581年入有馬神學校,1588年名簿上記為拉丁文第一級學生,長於音樂。1590年入耶穌會。1592年進入尼古拉在天草開辦的畫坊,與日本修士馬修•若昂一起學畫。該畫坊1600年在志岐,1601年遷往有馬,1603年在長崎,1614年遷至澳門。

3、進士•阿萊克西斯 (Xinji Alexius)。1576年出於河內,1583年進入有馬神學校,1588年名簿上記為拉丁文第一級學生,音樂良好,日本文學一般。1614年被流放到澳門。1618年重返日本,後脫會。

4、草野•安德列 (Cusa Andres)。1571年生於築後,1583年入有馬神學校,1588年名簿上記為拉丁文第一級學生,音樂和日本文學一般。1590年入耶穌會,1592年名簿記為學院拉丁文第一級學生,1603年與范禮安等一起前往澳門,同年12月起在那裡學習倫理神學,後擔任管區代表羅德里格斯的助手,1609年擔任負責日本傳教之後勤事務的科埃略的助手。其後下落不明。

5、Augustinus deteves, Lusitanus。1567年生於澳門的葡萄牙人,二十一歲進入有馬神學校,1588年名薄上記為拉丁文第一級學生,擅長音樂。1606年離開日本,1609年澳門名簿上記為聽罪神父。

6、辻•湯瑪斯 (Çuji Thomas) 。1571年生於大村。1585年進入有馬神學校,1588年名簿上記為拉丁文第一級學生,音樂及日本文學普通。1589年入耶穌會。1592年天草學院名簿上記為第一級拉丁文學生。1606、1607年名簿上記為長崎學院的說教師。1611年成為神父。1614年至澳門。同年名簿上記為“已經學完二年倫理神學,好的說教師”。1618年與視察員維艾拉一直返回日本。1627年在長崎殉教,後被列為福者。

7、山田•尤斯特(Yamada Justus)。1570年生於長崎,1585年入有馬神學校。1588年名簿上記為拉丁文第二級學生,擅長音樂,日本文學普通。1590年加入耶穌會,1592年為天草學院拉丁文第一級學生。1614年被逐往澳門,1618年在當地學習倫理神學。後敍職為神父。1624年前往交趾支那,向當地日本僑民傳教。後一再前往柬埔寨傳教,1629年死於柬埔寨。

8、守山•米蓋爾 (Moriyama Michael)。1570年生於長崎,1585年進入有馬神學校學習,1588年名簿上記為拉丁文第二級學生,音樂及日本文學普通。1590年加入耶穌會。1592年為天草學院拉丁文第一級學生。1603年在長崎學院負責衣服的清洗與保管。1614年被逐往澳門,1623年死於當地。

9、町田•安德列 (Machida Andreas)。1575年生於口之津,1585年進入有馬神學校。1588年名簿上記為拉丁文第三級學生,音樂及日本文學中等程度。1595年加入耶穌會,1614年被逐往澳門,1615年在澳門學習哲學。

10、鹽塚•路德皮克 (Xiuonzuque Luduvicus)。1577年生於長崎,1587年進入有馬神學校,當年名簿記為預備教育班。1607年加入耶穌會,1613年在長崎學習繪畫及音樂指揮。曾學習拉丁文六年。1614年被逐往澳門後,翌年即返回日本,後脫離修會。

11 - 28:西斯多 (Xisto),康斯坦丁諾(Constantino)、船本•多瑪 (Funamoto Thomas)、野間•安德列 (Noma Andre) ,Fancan Leão、山•約翰 (Yama João)、尼古拉 (Nicolao)、森山•米蓋爾 (Xucan Miguel)、朱利安 (Julio)、柴田•蒂亞戈 (Xibata Diago)、馬提亞斯 (Mathias)、Malcuuo Luis、朝子•路易士 (Naito Luis)、齋藤•保羅 (Paulo Saito)、約瑟夫 (Joseph)、克里斯多夫 (Christovão)、曼西歐•約翰 (Mancio João)、Fayashida Mancio。(21)

首先、整理澳門的原日本神學校中的學生、教師以及日本人助理修士的資訊,我們發現:

一、教師

1614年11月末至12月中旬,原日本神學校課程於澳門再次開設,佩雷拉為神學校負責人。

維賽特•里佩羅神父被任命為澳門神學校的教師。1616年1月編製而成的〈澳門學院在留的神父和助理修士的名簿〉(22) 和1620年9月編製而成的〈有關日本管區神父和助理修士的一般報告〉的第一目錄中 (23),都有過他擔任澳門聖保祿學院教師的記載。由於他十分精通有關日本的諸多事情,而且在有馬時代的日本神學校教授過音樂和拉丁語課程,因而被看作是照看這些日本神學生最為合適的人選。除去用來講解教義綱要的歐洲人神父外,由於教學對象大多是日本學生,因而便也像在日本本土一樣,專門啟用幾名日本人助理修士用來講解與拉丁語學習、日本文化以及宗教理論等相關的課程。其中,修士船本•湯瑪斯是“神學校中的拉丁語教師”;修士野間•安德列負責“講解用日本語言和文字書寫的幾冊書籍。”修士內藤•路易士則“用基督教的神學理論駁斥日本諸宗派的教師”(24)。他們都是從日本一同被追放到澳門的。

二、日籍神學生

根據皮雷斯1616年年初寫給總長助理的信中提到的澳門神學校學生人數為二十六名。(25) 可知,1616年留在澳門聖保祿學院下附屬的神學校中學習的日本人已減少了兩名。這一事實也可以從1615年澳門聖保祿學院神父和助理修士目錄中得到佐證。這一年目錄中標記為“西斯多 (Xisto)和康斯坦丁諾 (Constantino) 的兩名助理修士此刻已離開澳門,前往馬尼拉”(26)。而且,隨着日本管區長卡瓦略與同宿之間矛盾在澳門的逐漸昇級,大部分原先在澳門日本人神學校中學習的同宿要麼被勸說退會,要麼直接被解僱,還有相當一部分去往菲律賓和歐洲,造成日本本土缺乏合格的傳教人員。對此,潛伏在日本的意大利人波洛神父 (João Baptista Porro) 寫給耶穌會總長維泰利斯基的信中 (1619/2/13) 表達了與此相關的憂慮:

我們現在非常緊缺日本人助手。為了讓日本的年輕人援助我們,花費了很多經費出了很多力氣給予他們在神學校中充分的學習機會用以培養他們,但之後神父們將他們帶往國外,其中一部分前往澳門,一部分前往菲利賓,而且他們之中在澳門的幾乎全部退出了耶穌會,因而用以援助我們的日本人也就沒有了。(27)

以日本播磨為據點圍繞中國、四國地方進行巡迴宣教的波洛神父從澳門獲得的以上情報應該是在1618年秋季之後的事情了。根據對日本傳教士抱有深切同情的盧塞納於1618年4月18日寫給奴諾•馬什卡雷尼亞什(Nuno Mascarenhas)的信,我們知道,此時澳門的日本人神學校僅剩下七名日籍神學生了,神學校的教育也到了幾近停滯的地步。

另外,阿儒達圖書館收藏的史料有關於桑多斯捐贈遺產用作日本少年在神學校學習費用事宜的詳細記載,可以一窺17世紀30年代之後澳門日本學生的境況。礙於篇幅,現摘譯一小段落:

桑德斯,出生在日本,在澳門待過幾年,由於日本的事情被追放到澳門,後來又追放到交趾支那。結果死在了那裡。過了好多年,他的遺骨才被帶到澳門,埋葬在我們教會能容納一萬一千人的聖女禮拜堂。他死後留下遺囑,將巨額遺產中的一萬二千両捐贈給當地教會的教區司祭,土地收益的百分之十用來養育在澳門的十二名日本少年。他的遺書裡,也記錄下了捐贈的條件,即少年每人可從上述一萬二千両的利息中獲得一百両,但那之後並沒有真正實行。十二名少年沒有住宿的地方,我們為葡萄牙人子弟能夠入學而創建了當時的神學校,於是立刻開始實施遺囑人的心願,接受了幾個日本人。他們在那裡除了學習日本語之外,也修習我們所教授學生應該學習的課程。其中的少年,後來有入了耶穌會的,也有成為教區司祭的。(28)

日本人教區司祭桑多斯於1636年去世,大概於1635年離開澳門之時立下上述遺囑,將捐贈的一萬二千両獲得的收益用於十二名日本少年的撫養費用。但是,為了能夠首先為十二名日本少年提供住處,教會的長上便用這些錢財投資了一些土地,而後又將十二名少年中的至少六名接收到為葡萄牙創辦的神學校之中,用投資剩下的銀錢收益作為撫養六名少年的費用。(29) 由此可知,至少在1636年,澳門是沒有專門為日本人而設的神學校的。因為,1618-1636年之間漫長的歲月中,並沒有關於這所神學校的任何資訊,以至於1636年,六名日本少年不得不轉而進入專門為葡萄牙人而設的神學校學習。需要補充的是,直到1661年三名日本人從神學校分離出來,歸屬到日本管區代表的管理之下,神學校中僅剩下三名日本人使用桑德斯的遺產度日。同時,日本國內幕府海外渡航禁令的影響,導致用以補充澳門神學校生源的日本人神學生不斷減少。更有甚者,1663年,桑德斯的遺產收益補助也被停發,如果想要進入這所專門為葡萄牙子弟而設的神學校中學習,便須繳納一定的費用了,而且過不多久,這所葡萄牙人神學校的創建者將神學校贈與了聖保祿學院。因而,截至1663年為止,澳門神學校中的日本人已經所剩無幾了。

可以確定的是,在葡萄牙人神學校中學習的日本人,完成神學校課程後,有的入了耶穌會,有的成為了教區神父。由此也可以做這樣的判斷,即此時設立的葡萄牙人神學校類似於塞爾凱拉在日本創建的教區神學校,主要目的是為了培養返回日本傳教的教區神父。而且,鑒於從日本來到澳門的日本人數量大幅度遞減且神學校中大多為葡萄牙學生的事實,導致了兩種局面。其一,日本學生修完神學校課程後,在未加入耶穌會的情況下被敍階為教區神父,以便返回援助日本的傳教事業。但是,由於暫代主教的卡瓦略之後日本主教的缺失,有一些日本人(岐部佩德羅•卡斯易,1620年敍階;松田•米蓋爾,1623年12月以前敍階) 便不得不前往羅馬接受教區神父的授職儀式;也有一些日本人 (小西•曼西歐,1629年之前敍階神父;米諾艾斯•米蓋爾,1627年之前敍階神父) 直接留學羅馬,而後在羅馬敍階神父。(30)其二,葡萄牙學生則大多加入耶穌會,而後進入到澳門聖保祿學院學習,最終成為耶穌會神父。

三、日籍助理修士

1614年11月來到澳門的二十名日籍助理修士全部進入澳門聖保祿學院學習倫理神學,其中又有六名在完成聖保祿學院的學業後敍階為神父,六名中的二名在馬尼拉 (西斯多,1616年;康斯坦丁諾,1616年)、四名在澳門 (町田•馬提亞斯,1624-25年;飾屋•尤斯多,1623年12月-1624年5月;齋藤.保羅,1623年12月-1625年;西•羅曼,1630-1631年) 敍階為耶穌會神父職位。1617年來到澳門的牧•米蓋爾則在澳門聖保祿學院完成學業後,於1624年敍階耶穌會神父職位。1620年9月份抵達澳門的太田•阿格斯提諾經歷和其他日籍助理修士相同的過程後,大致於1627-1631年敍階為耶穌會神父。(31) 這些被敍階為耶穌會神父的日本人後來大都作為教區神父返回日本從事傳教工作。

澳門聖保祿學院附屬日本人神學校

日籍神學生減少的原因

一、日本方面:塞爾凱拉的遺產 —— 不負責任的日籍教區神父。

可以說,塞爾凱拉是在日本教區如火如荼地發展過程中創辦的教區神學校,試圖進一步推進日本的傳教事業,但結果卻事與願違。根據1614年3月22日日本管區長卡瓦略寫給耶穌會總長助理安東尼奧•馬什卡雷尼亞斯 (António Mascarenhas) 的書信記載:“塞爾凱拉於1614年2月16日死後,留給了七個日本人教區司祭用作舉行彌撒的俸祿。七人中有四個是各個小教區教會的小教區長。這四個小教區教會分別為聖•佩德羅、聖•瑪利亞、聖•若望和聖•安東尼奧。而且,塞爾凱拉過世之前曾就日本司教繼承問題向教宗和總會長寫信,令人遺憾的是,在未接到來自歐洲的回信前他便與世長辭。因而卡瓦略依據任命權自然轉移法條開始暫代司教職務。”(32) 但是,卡瓦略的這一做法引起了方濟各會、多明我會以及七名教區司祭中五人的強烈反對,“托缽修會甚至揚言要將日本司教區從果阿大司教區中分離出來,以便歸屬到菲律賓的馬尼拉大司教區之下”(33)。最讓耶穌會措手不及的是,塞爾凱拉教區神學校培養出來的這些日本人在俗教區司祭,在幕府禁教的嚴峻時刻,選擇站在托缽修會的陣營,聯合署名要求耶穌會撤出日本,公然反對耶穌會在日本擁有的主教權威。而當來自日本幕府的壓力逐漸加強,“以至於1614年10月26日長崎奉行左兵衛帶兵摧毀了長崎的教會後,在離長崎不遠處的福田部落等待前往中國和菲律賓的航船時,這些日本籍在俗司祭又一次聽從托缽修會的勸說,大多選擇乘船前往托缽修會的管區——馬尼拉。祇有兩名小教區長選擇隨同耶穌會士們前往澳門”(34)。

凡此種種,使耶穌會對日本人失去了原有的信任,從而再次引發關於日本人是否適合入會或者敍階神父的大討論。斯匹諾拉 (Cario Spinola) 於1614年3月23日由長崎發往耶穌會總會長的書函中,表達了日本人入會和敍階神父的反對立場。他認為:“日本人應該以同宿的身份從事與傳教有關的事務,如果允許他們入會,並授予他們助理修士的職位,會給耶穌會帶來莫大的弊害。而且,為了使同宿們不抱任何晉陞職位的願望,最好一開始就不讓他們接觸拉丁語。再則,應該全力抑制日本人敍階神父之職,無論是耶穌會神父,還是教區神父,以防禁教時期日本教會的主導權由歐洲人轉移到日本人手中。”(35)

耶穌會代理管區代表莫雷洪 (Pedro Morejon) 是少有的幾個對日本人抱有好感的人之一,但在同修會神父安吉利斯看來,這成為莫雷洪身上最大的缺點。與斯匹諾拉一樣,1614年10月31日安吉利斯寫給耶穌會總會長的書信中表達了對日本人加入耶穌會的憂慮。(36) 此後,類似於此類的爭論一直未有間斷過。斯匹諾拉在1617年寫給耶穌會總會長的書信中,又一次闡明了自己反對日本人加入耶穌會從而敍階神父的觀點。可見耶穌會對日本人加入耶穌會以及敍階神父問題的謹慎態度。從長遠來看,這也預示了長崎追放後身在澳門的日籍神學生的命運。

二、澳門方面:管區長卡瓦略 (Valentim Carvalho, 1611-1617年任日本管區長)與同宿之間的矛盾。

根據盧塞納在1618年10月11日寫給耶穌會總會長總助理奴諾•馬什卡雷尼亞什(Nuno Mascarenhas) 的信箋,我們知道,早在卡瓦略之前(1610年),管區長巴範濟 (Francisco Pasio,1600-1611任日本管區長) 在長崎召開的協議會上就已經討論了日本人是否適合入會及敍階神父的事宜,並基於會議結果向當時的總會長提交了請願書。這封請願書應是1612年中達到羅馬的。總會長1612年3月28日寫給巴範濟的書簡對於此事給予答覆。他認為:“在關於日本人助理修士、同宿的培養問題上,沒有必要進行拉丁語教育,應期待他們作為善良的傳道士的成長;而且,雖然可以給予那些完成了神學校課程且在傳教事業上有着豐富經驗的數名同宿們入會的機會,但要在數量上加以適當控制;最後,要通過和顧問團協商後慎重考慮入會或司祭敍階問題。”(37) 不可否認的是,總會長的上述指示,巴範濟之後的卡瓦略也加以繼承。事實上,他在處理有關神學校中同宿們的教育問題時,正是依循總會長的這一意向執行的。據佩雷斯 (Francisco Pires) 1617年10月12日由澳門寫給耶穌會總長助理的書信記載:

管區長 (卡瓦略) 在澳門召開的管區總會議上,約定給澳門當地孩子中的八九名學生開設哲學課程,但明確表明這些課程不允許日本人的參與。而且,在視察員 (維艾拉) 知曉之前,還決定將全部同宿送返日本。(38)

可見,此時管區長認為在神學校中祇應接受來自葡萄牙家庭的子弟,而將日本人排除在外,從而限制同宿加入耶穌會的途徑。而當這些在神學校中學習的日本人同宿得知不會被允許以助理修士的身份加入耶穌會後,便提出強烈的抗訴,要求入會許可,繼而引發各種騷亂。

正當管區長和同宿們之間矛盾趨於白熱化的時候,1616年6月30日視察員維艾拉 (Vieira Francisco, 1615-1619任遠東教區視察員) 從印度來到澳門。“為了安撫同宿們的情緒,他答應給予同宿學習的機會,並考慮在一切方面贈與他們恩惠。”(39) 在他的調節下,原本要被送出澳門的同宿中有十七名最終得以留駐澳門。這一舉動雖暫時平復了同宿們對於卡瓦略的不滿情緒,但視察員遠沒有取得他們的信賴。儘管他做出承諾,保證給予日本同宿以後入會和敍階的機會,可在同宿們看來這不過是敷衍之辭。在加入耶穌會這件事情上,日本人清楚地知道,想要說服視察員也絕非易事,因而他們還是向管區長尋求直接歸國的許可。視察員在日本人入會和敍階神父上所作的努力,並沒有贏得日本人的信任。同時,日本人欠乏隱忍和等待的性情,也令視察員大失所望,繼而開始與管區長保持態度上的一致,對日本人抱有懷疑。然而,視察員在同宿問題上態度的變化,不僅對日本人同宿還是對日本人會員都造成了極大的傷痛,後來在長崎亦引起軒然大波。盧塞納 (Lucena) 1617年10月30日寫給耶穌會總長助理的信裡,批判了視察員的失策:“視察員無法維持與神學校中的同宿們之間的關係,至少他本人負有一部分責任,這是不容否認的事實。”(40) 而且,佩雷斯在其1616年10月末寫成的有關視察員的文書裡提到,在他請求視察員前往神學校進行訪問以便解決同宿問題時,視察員並未回應他的請求前往神學校視察。因而,可以非常明顯地看出,視察員在改變了對日本人的看法後,對日本人同宿問題也開始持迴避態度,一任事態往不利於日本人的方向發展,最終導致澳門日本人數量的減少。

【註】

(1) 劉羨冰:《澳門聖保祿學院歷史價值初探》,澳門文化司署,1994年。

(2) 美國學者,著有〈着眼於日本 —— 范禮安及澳門學院的開設〉,《文化雜誌》中文版第30期,澳門文化司署,1997年,頁43。

(3) (葡) 多明戈斯•馬烏里西奧•戈麥斯•多斯•桑托斯:《澳門:遠東第一所西方大學》,孫成敖譯:澳門基金會,1994年,頁41。

(4) 戚印平《澳門聖保祿學院研究》,社會科學文獻出版社,2013年。

(5) 井手勝美:《キリシタン思想史研究序說》,東京:鵜鶘社,1995年,頁404。

(6) 1588年,府內陞格為獨立的司教區,莫萊斯 (Sebastião de Morais) 神父為首位府內主教。參見羅德里格斯 (João Rodrigues Tçuzzu) 著,土井忠生譯《日本教會史》,上、下,《大航海時代叢書》第1期,Ⅸ、Ⅹ,岩波書店,1979年,頁615。

(7) George Ganss, Saint Ignatius’Idea of a Jesuit University: A Study in the History of Catholic Education, Including Part Four of the Constitutions of the Society of Jesus,The Marquette University Press, 1956, p. 45.

(8) (9) 基督教文化研究會主編《キリシタン研究》,第十輯,切希里克著《日本最初のセミナリオ》,東京:吉川弘文館,1965,頁8-9;頁7。

(10) (13) (14) (21) (22) (23) (26) (31) Josef Franz Schütte,Monumenta Historica Japoniae, Romae, I, 1975.pp. 441-451; pp. 496-497; p. 639; pp. 593-609; p. 637;pp. 871-881; p. 638; p. 498.

(11) (12) 高瀨弘一郎:《キリシタン時代の文化と諸相》,東京:八木書店,2001年,頁453-455。

(15) 他們是原•瑪律蒂諾 (Hara Martino) 和辻•湯瑪斯 (Chudi Thomas)。

(16) 基督教文化研究會主編《キリシタン研究》,第十輯,切希里克著:《日本最初のセミナリオ》,東京:吉川弘文館,1965年,頁17。

(17) 慶長十八年 (1613) 德川家康召見大村喜前到駿府,聽取關於基督教禁制的方法,隨即命令製作京都和江戶地區的信者名單,逐漸認識到了基督教在日本的勢力,並最終於1613年12月下旬,發佈追放令,一般被稱為“伴天連追放令”。參見清水紘一著《キリシタン禁制史》,教育社,1981年,頁111-113。

(18) (19) 五野井隆史:《德川初期キリシタン史研究》,東京:吉川弘文館,1983,頁158。

(20) 高瀬弘一郎編《イエズス會と日本》,高瀬弘一郎註,見《大航海時代叢書》第Ⅱ期,東京:岩波書店,1988年,頁174-175。

(24) (30) (38) 高瀨弘一郎:《キリシタン時代の文化と諸相》,頁58;頁487-491;頁61。

(25) (27) (37) (40) 五野井隆史:《德川初期キリシタン史研究》,頁308;頁309;頁311;頁316。

(28) Ajuda, 49-V-11, ff. 558v- 563.

(29) Ajuda, 49-V-8, f.449, 49-V-11, ff. 558v-563.

(32) (33) (34) (35) (36) (39) 高瀬弘一郎編《イエズス會と日本》,頁133-134;頁175;頁179;頁188;頁196;頁464。

* 段世磊,浙江大學人文學院博士研究生,從事天主教東傳史、基督教思想史研究。