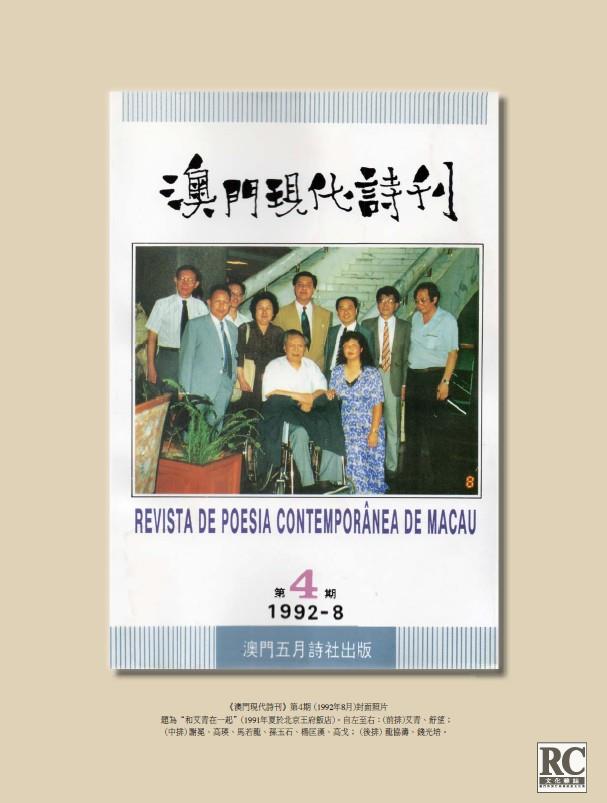

【編者按】澳門五月詩社曾於1992年8月出版的《澳門現代詩刊》第4期上特闢“向澳門老詩人華鈴致敬”專欄,刊載了中國江蘇南通社會科學研究所研究員欽鴻署名的文稿〈“時代的號角”——澳門詩人華鈴其人其事〉。該期主編舒望在〈編後記〉中記道:“欽鴻是研究澳門前輩新詩人華鈴的青年學者。本刊獲得他惠賜大作得以為澳門‘重新發現’一位蟄居於這個夢幻島的新詩大家而引以為榮。華鈴老先生年事已高,現仍隱居於澳門鬧市一隅。藉此向老詩人致以崇高的敬意!”隨後,在1993年6月出版的《澳門現代詩刊》第6期上又見到欽鴻的另一篇文稿:〈李健吾與華鈴的師生誼〉,其中寫道:“建國之後,由於複雜的原因,師生間的聯繫被迫中斷。直至1979年,華鈴的弟弟馮錦海打聽得李健吾還健在北京,便馳函告訴華鈴在澳門的地址,師生這才恢復了聯繫,重新通起信來。[⋯⋯]至1982年11月李健吾病逝,他們的通信數量是過去數十年通信總數的幾倍。”據欽鴻所悉,中國現代文學館保存了由華鈴提供的李健吾致華鈴的“全套去信”,而其中是否也包涵了華鈴的“全套去信”呢?——此實有待即將揭幕的澳門文學館按欽鴻提供的路線圖快去尋寶回來,那真的可能是一筆殊為可觀的“澳門文學遺產”!本刊謹此轉載上述欽鴻兩文,好讓今天的澳門文學愛好者認識一下半個世紀前的一位澳門前輩詩人。

有人曾把澳門比作“文學沙漠”。其實這是無稽之談。澳門雖以賭城馳名中外,卻同中國大陸許多地區一樣,有着深遠的文學淵源。遠的姑且不論,就是今天,澳門文學界也大有人在。我這裡想介紹一位隱居澳門的老詩人,他就是30-40年代蜚聲上海抗日詩壇、被著名文學家鄭振鐸先生譽為“時代的號角”的華鈴先生。

華鈴原名馮錦釗,原籍廣東省新會縣,1915年5月誕生於澳門,早年就讀於澳門漢文學校、廣州知用中學,30年代初考入上海復旦大學,轉入國立暨南大學英文系讀書;1939年畢業後,曾短期出任雲南省立崑華中學英文教員;1942年返回澳門,經政府批准創辦了馮氏英文專科學校,並開辦私人健身院。與此同時,他還兼任澳門廣大附中英文教員、中德中學體育主任;翌年離澳,輾轉任教於桂林、重慶、上海、香港等地;1953年重返澳門,恢復馮氏英專,採用錄音教授,開當時風氣之先。其間,他還教授過兩年小提琴,又在澳門綠邨電臺樂隊客串小提琴手一年。他於1975年退休,此後一直在家潛心讀書寫作。從上述簡歷觀之,華鈴與澳門有着親密的聯繫。他生於斯,長於斯,創辦事業於斯,最後又葉落歸根於斯。可以說,他的一生與澳門休戚相關,密不可分,他是澳門的兒子。無怪乎他對澳門感情深摯,多年來心繫神駐,即使晚年孤獨、重病在身,仍堅持不肯移居它處。另一方面,他對澳門也頗多貢獻,僅是馮氏英專,就為澳門培養了大批英語人材,他的音樂活動也為澳門文藝界增添了光彩。

然而,就華鈴一生而言,他的最大成就是詩歌創作。他是抗戰時期在我國有影響的青年詩人。在民族危亡的關鍵時刻,他以自己高昂、激越、別緻、動人的歌聲,積極投身於奔騰磅礡的抗日大潮,為中華民族的生存與崛立,獻出了自己的一腔熱血和無限深情。正是在這樣血與火的淬煉之下,他的睿智和詩才得到了極大的發揮,他的詩歌藝術不斷提高漸臻成熟。他的別具風格的詩作,對中國新詩的發展產生了一定的影響,並在中國新詩史上留下了深深的印記。

當然,華鈴的成長是有一個過程的。從書齋到社會,從吟咏個人私情到發抒民族大眾的豪情,他走了一條並不直捷的道路。他從小喜愛文學。1930年在廣州知用中學讀書期間開始詩歌創作,並寫出處女詩作〈姑娘我怎能愛你〉。這首標誌着作者感情早熟的抒情小詩,雖然不無遊戲意味,卻反映了作者較深的古典文學根基和寫詩的才華,因而受到正在該校兼課的中山大學教授張一凡先生的誇獎。這件事,對華齡日後走上詩歌創作之路頗具影響。時至晚年,他仍記憶猶新。

五年以後,他在復旦大學寫過一首新詩〈五月〉,陳子展教授看到後十分賞識,立即拿去以“並不自殺”為題,發表於自己主篇的上海《立報》副刊,並加按語云:“此詩可與魯迅〈我的失戀 —— 擬古打油詩〉同讀,原題為‘五月’。”陳子展先生的推愛,無疑如一把巨扇,更煽旺了華鈴酷愛詩歌的熱情。從此他對詩歌感情愈深,整日沉浸於詩境之中,如痴如醉。他的老同學吳岩先生在〈朝花夕拾〉一文中,回憶說華齡“天天寫詩,天天講他寫詩的甘苦”,可見一斑。

如果說,初期的華鈴尚未擺脫個人興趣愛好的局限的話,那末,隨着日帝侵略和民族危機的加劇,他便逐漸跳出個人溫情的小圈子,而發出了響遏行雲的抗日呼喊。

這時期,上海已淪為“孤島”,四周是汪洋一片的淪陷區,黑雲彌天,人心惶惶。而正在暨南大學讀書的華鈴卻與吳岩、舒岱等熱血青年勠力同心,創辦了一個旨在宣傳抗日救亡的《文藝》半月刊,從而打破了“孤島”上的沉悶空氣,給處於壓抑之中的上海人民注入活力和勝利的信心。愛國學生們的熱情工作,得到了諸多進步作家的全力支持,《文藝》半月刊編得紅紅火火。當時遙在重慶的茅盾先生興奮地在《文藝陣地》上撰文,對該刊評價甚高,稱讚他們“在重重束縛之下”辦了個“頗有精彩”的刊物,“是值得敬佩的”(〈西方高原與東南海濱〉)。

作為《文藝》同仁之一,華鈴自然熱心參與辦刊活動,同時他也在該刊發表了大量詩作,如〈大樹歌〉、〈再會了,我親愛的朋友歐裕昆〉、〈知了)、〈童謠〉、〈亭子間〉、〈戀歌〉、〈流浪人的心上秋〉、〈前進,前進〉(譯詩)、〈螳螂〉、〈鱉 —— 烏龜〉、〈“沒有號數的師團”〉、〈未死的國人喲〉等等,幾乎每期都有他的詩作。可以毫不誇張地說,他是《文藝》的臺柱作者之一,他為《文藝》的抗日宣傳工作作出了積極的努力。

除了《文藝》之外,他的詩作還散載於上海《文藝新潮》、《綠洲》、《文藝復興》、《戲劇與文學》、《人世間》、《大英夜報》與《文字》等許多報紙刊物。但以他當時熾烈的抗日激情和旺盛的創作熱忱,報刊的有限版面已遠不能容納下他豐饒的詩篇。為此,他決定自費出版《華鈴詩六輯》,包括《向日葵》、《玫瑰》、《牽牛花》、《滿天星》、《勿忘儂》和《曇花》六冊 (後因時間關係,後兩冊未能面世)。這些詩集的出版,為“孤島”上海的抗戰文學史和出版史,寫下了極有意義的一頁,也被暨大《文藝》同仁們引為美談。自此,“詩人華鈴”的名聲愈益響亮了。

縱觀華鈴抗戰時期的詩作,大體可以分為四大部分。首先是直接應和抗戰的心靈吶喊。詩人當時雖然尚是學生,但“天下興亡,匹夫有責”,在整個中華大地放不下一張平靜書桌的時刻,作為一個愛國青年,焉有無動於衷、袖手旁觀之理?大時代風雲,激蕩於他的心胸,使他不安於教室,而面向現實,以遒勁有力的詩句,唱出了一支支充滿着愛和情的動人歌曲,成了一個有成就的抗戰詩人。

請看詩人寫的〈狂徒頌——謹獻與拿破侖、希特勒及其徒孫們〉:

當你世上縱橫已倦、回守家園,

你就跟鄰人再來個你死我活吧!

請記取:古來好勇鬥狠之徒們,

莫不“英雄到底”。

乘人之危,是樁取巧生意,

收獲往往一本萬利。

你就變本加厲地兇狠吧,

英雄事大啊,算甚麼,“遲早橫死”!

這首小詩以辛辣的筆調,鞭撻了日本帝國主義罪惡的侵略勾當,指明了它在中國人民英勇抗爭下必然“橫死”的可耻下場。詩中充滿着蔑視強敵的英雄氣概,和對抗日鬥爭的必勝信念,讀來大快人心。

詩人還把鋒利的匕首指向認賊為父、買國求榮的無耻漢奸,寫了〈大小流氓〉、〈狗的獻媚〉等詩痛加撻伐,尤其是標榜“為世間全體兩腳的雌狗雄狗而作” 的〈狗的獻媚〉一詩,更把狗奴才的醜惡面自揭露得淋漓盡致,頗具“醒世”、“明世”、“警世”的作用,而詩人愛憎分明、嫉惡如仇的凜然正氣,和鞭闢入裡、入木三分的諷刺藝術,也在這裡得到鮮明的體現。

在另一些詩作中,詩人以現實主義手法,真實地反映了日寇侵略給中國人民造成的巨大災難,熱情謳歌了在神聖的抗日鬥爭中流血犧牲的愛國軍民。他把深情的讚詩獻給送親人上前線的女子(〈戀歌〉)、活躍在鬥爭前沿的兒童團 (〈沒有號數的師團〉)、眾志成城的人民大眾(〈甚麼戲〉),甚至自己也表示,要把“提琴撇了”,跟抗日志士們“合伙”奔“赴前方”(〈再會了,我親愛的朋友歐裕昆〉)。

當然,詩人在縱喉高歌時,未必有為人民立言之意,但他在黑雲壓城城欲摧之際,站在中國人民的立場上,抨擊寇仇,痛斥罪惡,歌讚英傑,呼喚勝利,喊出了人民的心聲,反映了時代的主旋律,為全國人民同仇敵愾的抗日浪潮,起着激濁揚清、推波助瀾的作用。正是在這個意義上,他的詩被鄭振鐸譽為“時代的號角”。

華鈴的第二部分詩作,主要反映了他對人生、對社會、對複雜的事物的深沉的思考。在這裡,雖然沒有直接表現抗日救亡的偉大鬥爭場面,但是詩裡說明的那些深刻的哲理,歌頌的那種頑強不息、奮力前行的精神,那種始終充滿着勝利信念的樂觀態度,同樣應和着時代的脈搏,問樣給廣大讀者以有益的啟發和巨大的鼓舞。

與前一部詩作不同,詩人在創作這些詩篇時,更多地採用了借物喻意的手法,含蓄地、曲折地表現着作品的主題。他用那不怕被雷霆掃光“滿頂華葉”,到春天“我又一樣地向你婆娑,一樣地榮枝迸進”的大樹形象,激勵人們不畏強暴、充滿自信、鬥爭到底(〈大樹歌〉)。在〈炭〉一詩中,他頌揚了炭“一踫着火就立刻地燃燒 —— 毫不遲疑地,化身為炭、為燼”的那種感人至深的獻身精神,令人聯想起浴血奮戰於抗日前線的愛國軍民。其他如〈牽牛花〉、〈筍〉、〈蜻蜓〉、〈橋〉、〈前後兩烏龜〉等詩篇,也都從不同側面,表達了詩人的所愛、所憎、所提倡、所反對,各各寓意深雋,啟人沉思。

有時候,詩人也直接抒寫自己對社會人生的體驗,以形象的畫面表達深刻的意蘊。如〈咱們〉上半首:

咱們

山居早起,

日頭出自咱們腳底。

咱們雄視日出,

紅光滿面,

熱血滔滔,

如海浪江潮。

曙光是咱們的!

咱們不識甚麼叫日出奇跡!

此詩的“詩眼”在最未兩句。“曙光是咱們的”,而世上沒有天降“奇跡”,祇有力抗寇仇,才能驅散黑暗,迎來“咱們”的“曙光”。在這裡,形象的描寫深化了詩的內涵,賦予了詩篇委婉的藝衛美。

除了上述兩大類詩作外,華鈴在抗戰時期還寫了若干描寫日常生活和男女愛情的短詩。這兩類詩生活氣息較濃,藝術構思也多精巧,饒富美的思想和情趣,是華鈴詩歌創作的一個有機組成部分。要全面瞭解華鈴其人其詩,自然不可對此忽視。祇是本文篇幅有限,不擬詳加介紹,且引一首〈當〉聊供讀者欣賞 ——

當各式各樣兒的嘴唇

都已淡忘

我還記得那麼一個

為含鉛筆而弄髒了的小嘴巴

那雙用來聽講的凝眸呀

也一樣

比最嫵媚的眼睛

在我的記憶裡

都要留得長久些

萊辛曾經說過:“決定人的價值的,是追求真理孜孜不倦的精神。”華鈴以詩為專業,視詩為生命,幾乎全身心地沉浸在詩的世界裡。他的老同學、老朋友,對此都有難忘的記憶。許光銳說:“一見面他就和我滔滔不絕地談論他自己底詩”(〈華鈴底道路〉)。吳岩也說,他“見到人就談散文學、談詩、談他自己寫詩的甘苦、推敲的過程,而且不惜把金針度與人,往往分析自己詩句的得意之處,得意地把個中經驗和盤托出”(〈懷念華鈴〉)。或許友人們不一定完全首肯華鈴的觀點,但大家無不為獨特的率直和天真而感動,為他這種對詩歌近於狂熱的愛和執着的追求而傾倒。

熟悉華鈴的人,都知道他的個性極強。他昂首傲對惡勢力,毫不妥協;他固執地堅持自己認為正確的事理,決不人云亦云。但他對於詩創作,卻不無謙和的態度。儘管他不會輕易接受別人的批評意見,但確有道理者,他不僅俯首服膺,而且將批評者引為摯友。他對自己的詩作的認真與苛求,也達到驚人的程度。幾十年來,他對過去創作的詩篇一直在反覆推敲、精心修改,幾乎每一首詩都與當初的自定稿或發表稿面目不同,而且這還遠不是最後定稿。他認為,詩人為着對自己、對讀者負責,應當不斷修改自己的作品,精益求精,以臻完美。如今,當我們翻開詩稿本時,不禁對他這種虔誠、刻苦和認真的創作態度,油然而生無限的敬意。

藝術家的成熟,標誌之一在於具有獨特的風格。華鈴的詩,在藝術上也有着自己的追求。它們看上去似乎平淡無奇,但決不是一杯白水,祇要細加咀嚼,不難發現其中的滋味。在這裡,沒有華麗的辭藻,沒有朦朧的意境,更沒有故弄玄虛的構思,然而,這些平白無奇的詩句卻頗有令人百讀不厭的魅力。詩人曾經說過:“‘看似平凡最奇絕’,是藝術上的最高境界。”此話道出了他的審美觀點和詩歌創作上的良苦用心。王統照先生評論道:“華鈴的詩為中國開闢一條大道 —— 明白如話。既不做作,也不堆砌字眼,一句句讀下去使人感念,使人覺得是詩而不是話。作者須有實感而又有白描的手法,方能達到這樣以話作詩的地步。”可見,詩人刻意追求的那種質樸的美,那種自然的美,那種真誠的美,不僅打動了廣大的同樣真誠的讀者,而且也獲得了文壇的高度評價。

富有音樂的美,是華鈴詩作的另一個主要的藝術特色。詩人不僅生活在詩的世界,而且也生活在音樂的世界。他對音樂的愛好,並不亞於詩歌。無庸諱言,他在音樂上的天賦不很高,但多年的刻苦學習和音樂實踐,對他詩歌創作產生了明顯的影響。他的詩往往流貫着一種音樂的韻律,節奏鮮明,聲調和美,讀來抑揚頓挫,朗朗上口。無怪乎他的許多詩在當時的朗誦詩會上,受到讀者和聽眾的歡迎,不少享有盛名的音樂家,也都樂於為之譜曲。詩人曾贈我兩盤為他詩作譜曲演唱的磁帶,我一直珍藏着,有時取出來欣賞一番,那樂曲的和美動人,似乎更增進了我對他詩作的理解。

實至而名歸。對於華鈴的詩創作,其老師、著名文學家李健吾先生曾給予頗為剴切的評價。他在30年代為《華鈴詩六輯》所作的序文〈華鈴詩人論〉中指出:

華鈴的詩有節奏,一種非人工的音籟;字句不求過份的錘煉,意義不求過份的深切,然而一種抒情的幻想流灌在裡面,輕輕襲取我們的同情;[⋯⋯] 有熱情,不太奔放,有音響,不太繁碎。這裡是語言,是一切生活裡面的東西,無以名之,名之曰本色。

其實又何止李健吾?諸多文藝界前輩和同好, 凡曾讀過其詩者,大多有美的稱譽。歐陽予情先生讀了他的長詩〈給葉芝〉後,對他說:“我從來沒有讀過這樣的好詩,你真的非好好寫不可呀!”田漢先生說:“這篇〈滾〉是誰寫的?好大的魄力!”孫大雨先生讚不絕口:“我才讀到你的〈蟑螂〉〉,是篇好詩!是篇好詩!”蔣錫金先生則極力推薦他的〈牽牛花〉一詩,稱它是“我們公認為有朗誦詩以來最為成功的一篇”。還有楊振聲、查良釗、鄭振鐸、戴望舒、顧仲彝、黃寧嬰、柳無垢、林柷敔、歐陽文彬等著名作家、學者,都曾投以讚許的目光,充份肯定他對新詩創作的貢獻,諄諄勉勵他努力精進,爭取更大的成就。

華鈴也確實沒有辜負眾多師友們的厚望。幾十年來,他在忙碌於生活、工作的同時,從不忘情於自己所鍾愛的繆斯女神,辛勤耕耘於詩的園地。他一方面反覆修改自己的舊作,並精心附註,編成一部總結性的書稿《華鈴五十年詩作與分析》,還由福建海峽文藝出版社出版了一冊被列入“上海抗戰時期文學叢書”的詩選《火花集》,另一方面還不斷構思新作,完成了不少佳篇。他一向重視文學翻譯,曾譯過托爾斯泰的中篇童話《傻瓜伊凡》、保羅.諾爾多夫和保爾.格累布合作的《九十一歌劇故事及五十三歌劇作家》、馬耶可夫斯基的著名長詩〈好〉等作品,並編成《譯詩集》一部。他的研究和寫作涉獵面頗廣,除上述作品外,還先後完成《改良英語音標》、《英語成語精選》、《英文散文選註》、《世界語錄精華》、《今千字文》、《聯與聯話》、《散文.隨筆》、《書翰集》、《華鈴抒情歌集》、《華鈴藝術歌集》、《運籌學》等書稿,真可謂碩果累累。

華鈴先生成就卓著而生性淡泊,他著述雖多,卻疏於發表,上述這些作品大多完成於定居澳門期間,而揭載於港澳報刊的祇有極少數。他也從不愛拋頭露面,無意周旋於社交場合,祇是潛游於詩與學問的王國,心不旁騖,自得其樂。因此,不但大陸文藝界漸漸淡忘了這位曾經名噪抗戰詩壇的詩人,就是在他定居數十年的澳門,也很少有人知曉他的存在。然而塵封的歷史終將掀開,一切曾對人民對社會有過貢獻的人都將受到人民的注意和尊敬。相信大陸和澳門人民一定有興趣瞭解華鈴先生其人其事,我因此也樂於略作介紹。

(1991年7月底寫於江蘇南通四風樓)

李健吾與華鈴的師生誼

30年代後期,著名文學家和翻譯家李健吾先生在上海暨南大學文學院任教期間,發現和培養了一批富有才華的學生,如翻譯家吳岩、劇作家張可、作家林柷敔等,還有曾被鄭振鐸譽稱為“時代的號角”的詩人華鈴。

華鈴1937年由上海復旦大學轉學到暨南大學外文系後,遂成為李健吾的學生。一開始,他祇是隨班聽課,雖然為李健吾的學識所傾倒,但與之並無多少接觸,也談不上甚麼私人友誼。直至有一次,華鈴的一首詩作引起李健吾的注意,他在欣賞之餘,又把它推薦給朱光潛,從此,兩人過往甚密,建立起深厚的師生情誼。

李健吾曾這樣描繪過他眼目中的華鈴:“一個精神飽滿的年輕人,像大多數華南仕子,個子不高,但是筋骨壯健,皮膚泛棕,沒有舊式文弱書生的氣象。他把詩當做糇糧。音樂是他此外唯一的伴侶。他有一副天賦的喉嚨,自然而中和,猶如他的詩句,流暢而有節奏。看他的臉,有線條,有輪廓,粗眉大眼,儼然如畫。獨自住在亭子間,浸沉在他的寂寞和心得裡面,追求光榮和勝利的‘造詣’。”

看來,是華鈴對詩歌執着的熱愛和全身心的投入,博得了這位著名文學評論家的賞識。所以,雖然他的門下學生如雲,人材濟濟,但對這位年輕的詩人,卻表現出非常的熱情。他常常約華鈴到他府上做客,也不時去華鈴所住的亭子間看望他,即使溽暑酷寒也風雨無阻。華鈴是個感情型的詩人,整日沉浸在詩的王國裡,遇人就興致勃勃地訴說自己作詩的構思和甘苦,有些朋友不堪其厭,避之唯恐不及,而李健吾卻興味十足,常常端一把櫈坐在身旁傾聽他如痴如醉的陳述,或與之共同浮沉於詩情的海洋,或適時提出些中肯的指點。李健吾也常以自己初期作品的缺點為例證,推心置腹地與華鈴探討創作的途徑。師生倆見面傾談猶且不足,還喜歡借助書信,頻繁地作心靈的交流。現尚留存的李健吾致華鈴的幾封信,便真切地記載了兩人親密異常的師生之誼。

1938年7月間,華鈴完成了長詩〈再會了,歐裕昆〉的創作。當他把詩作奉呈老師時,李健吾不是一讀而過,而是吟詠再三,仔細體會和把握詩人的感情,不但認真提出修改意見,又主動轉給王統照主編的《大英晚報》副刊發表。在7月26日的信中,李建吾寫道:

那首“再會了”的詩中間,有兩節詩格外感動我。例如“你囑咐我不必寫信來”二節。也許因為你的情感太重,哭喊太過,所以有幾節略欠意味。例如第四節,我刪了,原因是拖踏 (沓),重複,沒有特別的力量。第七節和第八節,我也刪了,幾乎因為同一的原因,另外還覺得是散文,而不是詩。你也許問我詩和散文的區別。自然很難說。最後三節我完全替你換了三節新的。因為我非常喜歡這首詩,讀着讀着,不由化入你的情感,另補了三節。[⋯⋯] 我昨天另抄了一份,用你的筆名,當面交給王先生發表,總共是十二節。如若不用,或有稿費,都會直接寄給你的。你必須饒恕我的修改,我實在後悔我多事。這至少證明我多愛這首詩。我希望你區別一下 Crying Mood 同 Contemplating Mood,你有前者而少後者。發表之後,你可以罵我,再同我討論一番。因為我想這詩還可以寫好的。

李健吾不憚心神為華鈴修改詩作,並且毫不掩飾直陳己見,足見他對華鈴的喜愛、器重和誠懇。但他從不唯我獨尊,固守己見,一旦發現自己的意見不盡妥當時,便及時糾正,7月30日,他又給華鈴寫信道:

讀過你的信,越發不安了。我實在後悔我那時改你那三節的冒失。因為你知道,我雖說做你的先生,但是也是個人,也是個有詩情的人,一衝動,就信筆寫下去了。我覺得還是你有道理。你是原作者,我究竟是“讀者”呀。我回頭到王先生那邊去,如若能要回來,頂好,我再斟酌一遍,重新把你的詩交給他。怕的是他已經發了,那就糟透了。但是,我還有一個補救的方法,就是用你的原文寄到香港去或者內地去。無論如何,你的廬山真面目可以露的。

你可以看出我很誠懇。在創作上,沒有先後,祇有好壞。一個小孩子可以寫大人寫不出的傑作;一個學生可以寫先生寫不出的傑作;一個先生哪,向倒是rate (落伍)。

作為一個長者和為師者,李健吾對學生的由衷的尊重、熱情的鼓勵、無私的幫助,以及謙遜、謹慎的美德,在這裡都表現得淋漓盡致。

李健吾對華鈴的關心和幫助,不僅在於具體詩篇的寫作、修改上,而且還體現於對整個詩歌創作方向的把握上。華鈴在創作之初,對戀愛詩情有獨鍾,寫了許多頗為優美的情詩。但時值抗戰之際,又處於“孤島”的上海,畢竟應當放開眼光,面對殘酷的現實。所以,李健吾諄諄告誠華鈴:“我希望你更擴大你的詩才,不要老在戀愛中間轉圈圈,轉出傑作也好,否則索性暫時放下它。”他語重心長地指出:“生命也許沒有戀愛熱,然而究竟變化多,機會多。”這些話,對華鈴跳出唯美主義、戀愛至上的小圈子,投身抗日救國的火熱鬥爭和廣闊天地,起了很大的作用。

從這時起,華鈴戀愛詩的寫作量大為減少,而把主要精力投放在政治抒情詩的創作上。他以滿腔熱情關注着變動不居、血腥的社會現實,寫出一首首語鋒犀利、內容深刻的佳作,鞭撻黑暗與罪惡,謳歌光明與美善。其詩風,也從輕快、撫媚一變而為沉着、有力、激昂、深沉,激蕩着大時代的風雲,躍動着社會前進的旋律,因而他的詩在上海詩壇產生了影響,被譽為“抗戰的號角”。

李健吾對華鈴公開的全面的評論,見於他發表在1938年11月香港《星島日報》副刊〈星座)(葉靈鳳主編)的〈華鈴詩人論〉一文。文章在肯定華鈴詩作的思想內容的同時,對它的藝術風格有這樣的評述:

有節奏,一種非人工的音籟;字句不求過份的錘煉;意義不求過份的錘煉;意義不求過份的深切,然而一種抒情的幻想流灌在裡面,輕輕襲取我們的同情。不像典雅的〈紅燭〉,巧妙多在文字的精緻;不像一般的詩歌,放縱熱情和文字遊戲;不像任何書呆子,流浪人;有熱情,不太奔放;有音響,不太繁碎。這裡是語言,是一切生活裡面的東西,無以名之,名之曰本色。

“本色”的美,這是對華鈴詩歌藝術的極高評價。這篇詩論,當華鈴籌集出版詩集《向日葵》時,李健吾曾贈以為序。四十餘年後,華鈴在海峽文藝出版詩集《火花集》時,李健吾又慨允以此為序文。這篇二千餘字的短文,成為他們數十年深厚情誼的一份見證。

1939年,華鈴自暨大外文系畢業。在離校南下、依依惜別之際,李健吾為華鈴寫了許多封介紹信,把他介紹給朱自清、楊振聲、陳夢家、孔毓棠、沈從文等文學界師友。他這樣做,是想讓學生在遠離上海、遠離學校、遠離自己之後,能在大後方繼續得到良師的指點和關照。他自己,也仍然在繁忙的工作和艱難的生活中,關注着華鈴的情況,他仍經常給華鈴寫信,幫助他提高認識生活和反映生活的水平。

抗戰勝利後,李健吾和鄭振鐸在上海合作創辦了《文藝復興》雜誌。這份40年代後期國統區文壇上頗有影響的刊物,是在相當艱難的條件下維持的。李健吾這樣敍述當時的處境:“如今的條件太不宜於弄文化事業了。一切在窒息中。一切忙亂,後來漸漸安定下來,卻看着國事並不因為勝利有所進步,反而處處顯得沒有辦法,心裡實在很痛苦。”儘管這樣,他關懷社會、關懷民生之心絲毫未滅,而他也仍然以極大的熱忱給包括華鈴在內的文學青年以真誠的幫助。在名家雲集的《文藝復興》上,華鈴先後發表了翻譯獨幕劇〈被遺忘了的靈魂〉、詩歌〈再也無心跋涉〉等作品,在他的寫作史上,記下了值得紀念的一頁。

李健吾雖然與華鈴遙隔千里,而且自華鈴南下後再也沒有見面,但他始終關心着華鈴的生活和創作,並不時給予坦誠的指示。1947年7月,他致函華鈴,一面勉勵他執着於新詩創作的努力,一面也直言不諱地為他指出改進和提高的方向。信中說:

你一直還在為新詩努力,許多人早就走向回頭路了,你還是不放在心上。你的熱情就是一首好詩。但是,華琳,詩是寫出來的,你寫出來詩卻有時候不全是好詩。你應當再往語言裡揣摸,應當再往表現裡揣摸。光是熱情不足以成為詩。因為詩是寫出來的。語言文字太有關係了。我這祇是泛泛而言,就我的一般感覺而言,你的汪洋應當化為深厚。你嫌我的話直率嗎?但是,這才是友誼。你一定會原諒我的。

言之諄諄,凝聚了師生間披肝瀝膽的真摯友情。

建國以後,由於複雜的原因,師生間的聯繫被迫中斷。直至1979年,華鈴的弟弟馮錦海打聽得李健吾還健在北京,便馳函告訴華鈴在澳門的地址,師生倆這才恢復了聯繫,重新通起信來。歷經人世滄桑之後,他們誠摯無間的師生情誼更其濃烈,這時儘管遠隔千山萬水,通信卻極為頻繁,從此時至1982年11月李健吾病逝,他們的通信數量是過去數十年通信總數的幾倍。可以想見,他們當時的心情該是多麼地熱烈和激動。

如果說,在30-40年代,作為學生的華鈴較多地從老師處獲得幫助的話,那末,到了70年代末期則正好相反。因為那時李健吾已屆七十五歲高齡,並且經過多年的動蕩和磨難,落下了一身毛病,特別是由高血壓發展而來的冠心病,對他威脅很大。華鈴獲悉這一情況後,關懷備至。他先後從香港寄來各種藥品,給老師治病,還寫來長長的專函,以自己刻苦鍛煉身體的例證,建議老師亦製訂鍛煉計劃,嚴格付諸實踐,以期轉衰弱為強社。

另一方面,他還盡全力幫助李健吾的法國文學研究和翻譯事業。十年浩劫之後,百廢待興。李健吾也雄心勃勃,亟欲大展身手,以彌補昔日無奈的損失,並在學術研究和翻譯工作上作出新的貢獻,但卻苦於資料的匱乏。華鈴置身澳門,卻對老師的苦悶感同身受,他跑遍澳門的舊書店尋覓,又把幾個女兒發動起來,在香港、維也納乃至法國等地四處訪購,終於如願以償。1980年以後,李健吾已經體弱多病,而工作熱情卻殊為高漲,除了整理出版自己的戲劇創作集以外,還致力於翻譯《法國古典主義文學理論》、《現實主義論文集》等書,這顯然與華鈴對他的關心和幫助有很大關係。

當然, 老師畢竟是老師。在領受學生幫助的同時, 李健吾仍盡力給予華鈴博大的關懷。80年代初,華鈴把自己歷年的詩作作品整理出來,並附上自己的註釋與分析,編成一厚冊《華鈴五十年詩作與分析》寄呈李健吾。信中,他表達了想在大陸出版一本詩集的願望,說“我貪圖的是能一版萬數的銷路”。但實際上,大陸的出版情況也不盡理想,尤其是詩歌(而且是30-40年代的詩歌) 因為銷路問題而難於出版。李健吾深諳這一情況,他沒有空口許願,而是竭盡微力,多方設法。他對華鈴寫信說:“你不知道,中國出一本書的困難。我自己還壓了好幾本書在手頭找不到出路。但是我又確實想讀一下你的作品。十萬字不算太長,說雖年紀大了,也還頂得住。但是要我介紹一個出版社,把話許下來,就收不回了,而我又確實無把握。把你的作品寄給我吧。先讓我讀一遍,再說吧。出版不做保證。”

收到詩集審稿後,李健吾又寫信告訴華鈴:“我一定要看完,而且要仔細看,有好的,又沒有發表過,先挑出幾首來,發表一下如何?因為在中國先打出一條路來,此後就自然引人注意,出書就比較容易了。”他怕華鈴氣餒,又鼓勵道:“你又是華僑,又是詩人,這都是有利條件。但是你不要急,我慢慢會給你打開一條路的。”

李健吾為華鈴的詩集聯繫了許多家出版社,都因銷路問題而未成功。後來,這本題名為“火花集”的詩集,被海峽文藝出版社出版的“上海抗戰時期文學叢書”納入其中,李健吾聞訊非常高興。1981年9月他在上海時,還想着向主持此叢書的上海文學研究所有關人員打聽詩集的出版情況。為了表示支持,他答應華鈴的請求,將他寫於抗戰時期的〈華鈴詩人論〉作為《火花集》的代序。直至他臨終前,還念念不忘此書的出版。

李健吾生前,曾熱切盼望與闊別多年的華鈴會面暢敍,華鈴也同樣迫切想見到老師面聆教益。他原定1982年9月携妻北上赴京,後來因故推遲。不料李鍵吾不久卻突然撤手人寰,這使他們重逢暢歡的美好願望成為永遠的遺憾。華鈴在致師母的唁函中,對“著譯等身,文藝、理論、語言,俱臻峰頂,誠‘導’‘博’兩全,‘德’‘藝’雙修,名成,業立”的老師去世,極感哀痛,認為是一個“於家、於國、於世界文壇”的“可痛的損失”,也為自己沒有如期進京,把“老人家他賞賜親炙的最後一個機緣辜負了,斷送了”而追悔莫及。

數年之後,我因為編選華鈴的作品,曾與李健吾妻子尤淑芬女士寫過幾次信。承她熱情作覆,信中談及李健吾與華鈴親密無間的師生之誼,讀來令人感動。她說:

健吾在浩刧難免之後,縱然受病痛折磨,體力極度虛弱,而求知慾異常高漲,一心想奪回他被蹉跎的歲月,千方百計求得新出版的中外書籍,苦於體力不濟,想尋求靈丹妙藥,華鈴君為他在這方面所費的心血,豈能一謝了之,簡直等於剝削。為了(中國現代)文學館要保存書信,他(華鈴)忙着打印出全套存信,為了滿足文學館想留原件,最後把原件一並寄下,充份體現他的豪爽與口口聲聲推崇為老師的厚愛。無怪1982年,健吾滿懷喜悅盼望華鈴君夫婦來京相會未果,而感到熱切難待。看來與他預感到不久人世有關。

健吾生前不乏推心置腹的文學至交,彼此書信不斷,[⋯⋯] 華鈴君就是這些至交中的一位。

健吾一生豪放,不拘小節,最惱恨諂媚趨奉、口是心非之輩。他器重真才實學,對品德更視為第一位的。他對華鈴君的評價,正是對他的治學與人品的高度愛護,他倆的關係名為師生,實質無異兄弟。

這幾段話,對李健吾與華鈴的師生情誼,實在是一個非常恰當的概括。

(1993年6月初寫於南通)

* 欽鴻,中國江蘇南通社會科學研究所研究員。