晚清澳門因城市建築密集,火災不時發生。與此同時,爆竹業在澳門迅速發展,澳葡當局對爆竹業發展始終保持戒備狀態,頒佈了一系列的規章以防止意外發生,力保公共安全不受威脅。通過《澳門憲報》不僅可以考察晚清澳門爆竹業的發展狀況,而且還可以管窺澳葡當局對爆竹業的監管策略,對當下爆竹生產的監管不無借鑒意義。

晚清以來,隨着華人人口不斷湧入澳門,澳門不同形式的屋宇建設迅速發展,一些茅屋棚寮一旦遭遇燃放爆竹的火花,就可能引發火災。與此同時,華人遇到紅白事均燃放爆竹的習俗,也刺激了澳門爆竹需求與燃放的增加。爆竹作為一種高危行業,其發展勢必關係到公共安全。學者在近年來的澳門史研究中,僅將爆竹作為澳門手工業發展的一部分偶有涉及,對澳門爆竹業及其可能帶來的社會危險罕有專文研究。(1)晚清葡澳當局對澳門的公共安全十分重視,將爆竹業納入到安全管制的範圍,從爆竹廠的建立、管理,到爆竹的燃放,都基於安全考量給予了嚴格的規定,並隨着爆竹業的發展不斷調整政策。事實證明,澳葡當局的一系列措施對地方安全行之有效。

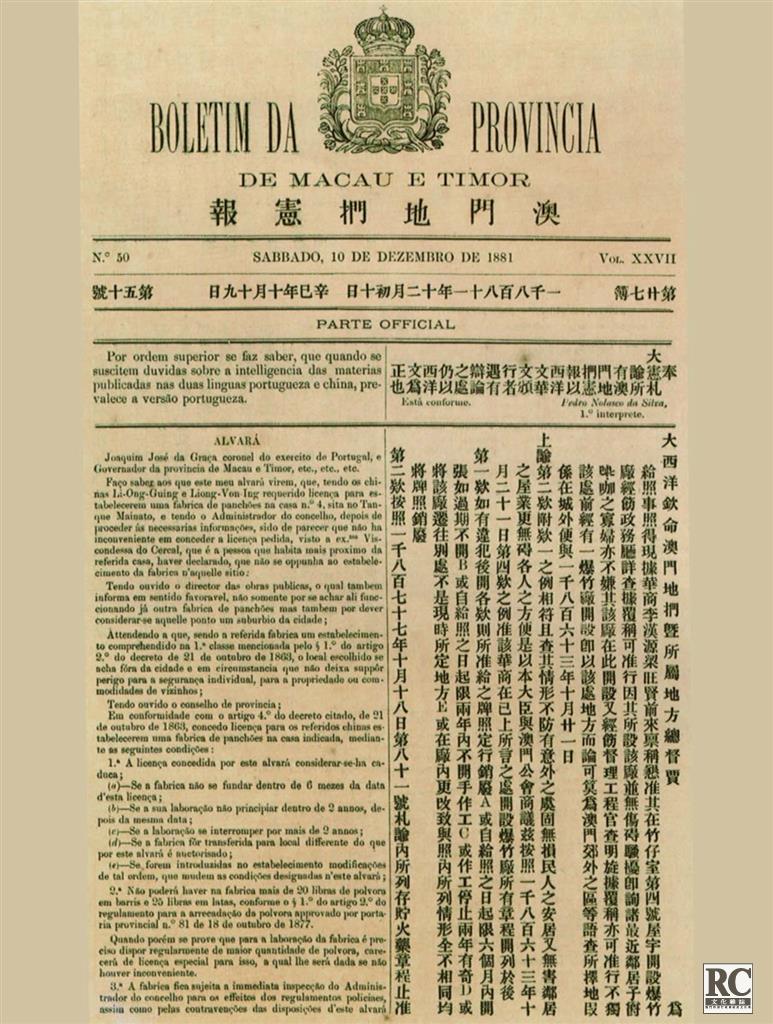

1836年12月7日,葡萄牙規定其所屬的每個海外省(即其海外殖民地)必須定期出刊“政府公報”,以刊登葡國的“命令、公文、有關部門寄給海外政府的補充法令的摘要,以及海外新聞、現行物價、統計資料和一切對公眾有興趣的材料”,目的是加強對其海外“屬地”的統治。1838年9月5日,葡萄牙人在澳門的第一份政府公報 ——《澳門政府憲報》創刊,不久改為《澳門憲報》,一開始全用葡語出版,自1850年起,隨着居澳華人的劇增,為了使不識葡文的華人也能看懂政府憲報,遂將其中與華人有關的重要消息翻譯成中文。(2)令人惋惜的是,《澳門憲報》在1857年至1872年曾一度中斷了中文翻譯,1872年才重新開始中文翻譯。直到1879年,葡萄牙基本完成了對澳門的佔領,澳督才決定倣照香港的做法,將《澳門憲報》全部翻譯成中文:“照得澳門並澳門所屬之地華民,應知澳門憲報刊印官出軍令札諭章程各事,惟華人庶乎均不識西洋文字,凡是不翻譯華字,則華人不得而知。又查近澳之英國屬地香港,凡有印出憲報,皆譯華字,以所屬華人得知。是以本總督定意舉行於左:自今以後,澳門憲報要用大西洋及中國二樣文字頒行,由翻譯官公所譯華文校對辦理,並正翻譯官畫押為憑。合行札仰該官員知悉,各宜遵照毋違。”(3)《澳門憲報》作為澳門政府的公文刊載,較為真實地記錄了晚清以後澳門社會變遷。本文試圖以《澳門憲報》為中心,考察晚清澳門爆竹業的發展及其與地方公共安全的關係。

晚清澳門城市發展與火災隱患

晚清澳門城市的發展重要表現就是人口的大量增加,尤其是1851年太平天國起義爆發以及洪兵起義,廣東各地人口紛紛逃入澳門避難。據當時的一份海事及海外部部長的報告說:

中華帝國發生起義時,從1853年起,[澳門的] 這一惡況開始好轉。當地政府保持的中立為一有效的方法。在此起義中,無論擁護帝國分子,還是起義者為澳門帶來了資金與就業。起義後,中英、中法之間爆發了戰爭。這帶來了同樣的效果,為澳門城帶來了更多的人員及現金。人口從三萬五千人劇增至八萬人。(4)

據統計,1849年澳門華人約三萬四千人,到了1860年則上昇為八萬五千餘人,其中葡萄牙人及其後裔四千六百多人,其他國家的洋人八百四十多人,華人為八萬人。(5)自此以後,澳門人口均保持在八萬人左右,1896年澳門 (含氹仔與過路灣) 總人口七萬八千餘人,其中華人七萬四千多。(6) 可見,華人始終佔澳門人口的絕大多數,也就是說,晚清澳門已經轉化成華人的聚集地。

澳門華人人口的驟增,必然導致房地產行業的加快上馬,推動澳門城市化的發展步伐。但祇有彈丸之地的澳門,要滿足如此多人口的居住,祇能不斷增加房屋建築的量,導致澳門建築密度加大,而傳統建材多以磚木為主,為住宅稠密區的公共安全埋下隱患。其實從嘉慶時期開始,華人搭蓋的篷寮、舖屋已屢屢發生火災。嘉慶二年二月間,“營地篷寮失火”;嘉慶八年正月間,“三巴下篷寮失火,殃及舖八十餘間”;嘉慶十二年八月間,“關前篷寮起火,燒去篷寮數十間”,十月間,“草堆篷寮起火,殃及舖戶居民二十餘間”。(7)嘉慶二十三年四月初二日晚,營地街內茅寮起火,延燒墟市及大街一帶舖面。澳門理事官立即呈文中方,認為此次火災是因華人“擅自私搭寮篷過多”所致,要求中方“飭差押令澳地華人,速將各處寮篷盡行拆毀,以免懸火燭之憂”(8)。四月初十日,理事官又懇請香山知縣將關前等處違例搭蓋篷寮盡行押拆:“今關前、草堆蓬寮,仍然蓋搭如織,竟致違例添造房屋,[⋯⋯]伏乞仁憲飭令押拆凈盡,永杜火患。”(9)可見,火災已經成為澳葡當局最頭痛的大事。

自1860年代開始,澳葡為了滿足華人增加對住宅的需要,又陸續推行填海造陸計劃,從1866年到1910年,“內港的港口河岸線已經擴展到了沙梨頭海邊街﹣巴素打爾古街﹣火船頭街﹣河邊新街馬路沿線,包括現在提督大馬路、沙梨頭海邊街、新馬路西端、快艇頭街、新埠頭街、柴船尾街、福隆新街、宜安街、福德新街、下環正街等一片廣大的區域,整條內港河岸線平滑連接起來,使澳門半島的面積擴展到三萬三千平方公里”(10)。填海造陸使澳門半島幾乎連成一個整體,這些填海陸地幾乎都作為商業用途。“茲據該新屋主及原日所准填地之人稟稱,懇將在新海邊街建造騎樓之款更改。[⋯⋯] 查在該地建舖已成數街,亦建高聳,實為本澳增輝,且該商用本所費不貲,將來公物會所收公鈔亦復不少,大有裨於貿易及船隻往來,並有益於在該處傭工之數百人。”(11)填海土地用以建造舖屋,修建道路,連成商業區。

晚清澳門房屋居住地的密集,火災因此接連不斷。據學者研究,1793-1895年間,澳門共發生各類火災四十二宗,火災發生地主要在澳門城內,包括營地街、三巴下街、關前街、草堆街、營地街墟亭、蘆石塘街、大三巴、議事亭、板障堂、柴船尾街、高冠園、澳門花王堂區、近西街、果欄街、沙崗、清平戲院街、船澳口、蘭花里與大井斜巷、四孟街、竹仔室;城外地區有花王堂門外、氹仔、路環等。(12)火災多發生在人口稠密的商業區、廟宇和戲院等地,這些地方又是爆竹使用頻率較高之地。儘管我們無法判斷爆竹就是澳門火災發生的原因之一,但差不多同一時期,作為華南大都會的廣州共發生火災二百三十一起,其中在九十七起“確知起火原由”的火災中,三十六起是因火藥失慎、演戲賽神、祀神等引發的。(13) 晚清時期,與澳門毗鄰的廣州、香港均有因爆竹爆炸而製造了嚴重的公共安全事件,光緒四年 (1878) 十月二十四日,南海縣麻車鄉周姓娶婦,“親串咸來道賀,鬧房三晝夜,鞭炮放不絕聲,其女客等另於左近灑掃一舍居住。不意,第三夜有小孩私將炮竹燃放,餘燼落於對面之茅屋上,頃刻延燒。女客於睡夢中驚醒,無門可出,同時燒死十三人。其中有二婦已懷孕數月,故說者謂實斃有十五人云”(14)。光緒二十年(1894) 農曆正月初一日午後一點三十分,香港皇后大道有人施放爆竹,墜入一花爆作坊中,引發爆炸,“響若山崩,脆如玉碎。捕房急鳴鐘告警,各水龍紛紛馳救”,是次災難,造成十四人死亡,尚有多人受傷,入院治療。(15) 由於爆竹生產所需火藥集中堆放,一旦爆炸,就會造成巨大的人員傷亡。光緒二十七年 (1901) 十一月,南海縣治瑤臺鄉某家製爆竹,某日,小孩誤墜火星於藥內,“一聲霹靂,屋瓦皆飛,鄉人協力救援,始行熄滅,然一家五口已同葬火域中矣。誠可慘哉!”(16) 這些事件的發生隨着媒體的報導,也會促使澳葡當局產生安全保護意識。

1851年12月,澳門城區發生過一場嚴重的火災,造成三家中國店舖和一萬圓的財產完全被燬。據說,火災在一家離食品市場不遠、靠近市場里景泰絲舖的香煙製造廠,名叫崇尚舖,被燒燬的店舖主要是華人“零售店”—— 米店、麵包店、藥店和肉舖。1855年澳門又發生一場幾乎將澳門超過半個城區燒燬的火災,在火災中柴船尾、草堆街、木橋街、新埗頭為中心的華人商業區損失慘重。(17)而在澳門頻繁的火災中,爆竹似乎不能排除在外,據1895年4月21日的《鏡海叢報》第四十二號記載:“(4月19日)天色將明之際,忽從夢中驚聞門外喧雷大轟,異常震響,披衣急起,燈火人聲,紛從窗外而馳。報稱竹仔室同盛製炮竹廠失慎,水車飛往灌救,幸即救息,焚燬無多。起火之由,係因匪人入盜藥引,遺火於物,致兆祝融。三點半鐘,各伴已知,幸喜離海甚邇,鄰店幫同取水,故不延及藏藥之所,否則土藥雖緩,要亦群受驚慌矣。”於此可知,爆竹確實是澳門火災重要隱患所在。正因為澳門火災多發生在人口稠密區,所以澳門的爆竹廠在選址上多在城外郊區的空曠地。

廣東習俗:“最喜迎神賽會,凡神誕,舉國若狂。臺閣故事,爭奇鬥巧。富家競出珍玉珠寶,裝飾幼童,置之彩亭,高二丈許,陸離炫目。祀神則供大爆,其制高許尺,圍如之,環小爆數十,皆用彩繒纏裹,四人舁之。每燃,轟然齊鳴,大爆後發,煙焰漲天,聲聞數里。五色紙隨風飛舞如蝶,觀眾譁然一笑,以賞心樂事,歷數晝夜而後已。”(18) 這裡的大爆和小爆就是爆竹的形狀大小,其燃放時的“煙焰漲天”即有可能產生火花四濺,並引發火災。與此同時,在澳門生活的葡人也有使用類似爆竹的禮炮。《鏡海叢報》光緒廿一年八月初七日第十號報導說:“為西洋君主暨西洋君后同日千秋令誕,澳門各炮臺循例於日出時昇國旗,至日入時而止,曰加午。各炮臺俱放大炮廿一門以賀。”禮炮與爆竹有異曲同工之妙,《鏡海叢報》光緒廿一年九月初六日第十四號又報導說,一八九五年十月初二日晚十二點鐘,“二龍頭花園異常鬧熱,西官咸馳車肅赴探悉,初三日為澳督高制軍壽辰,是晚行預祝之禮。制軍夫人因愛斯地花木亭臺堪怡心目,故行移居於此。制軍每日返署辦公後,即行飛車還息,賞泉石之清幽,敍倫常之雅樂。初三日,文武西官皆到賀祝,門外焚燒炮竹至數萬響,大排筵宴,以樂嘉賓”。燃放爆竹數萬響,也可知葡人受到華人習俗之影響。同治八年 (1869) 11月18日,“根據1867年7月1日通過的法令,海外省事務部決定將《民事法典》延伸到殖民地。就澳門而言,第八條做了如下規定:‘中國人的風俗習慣須在華人事務檢察官許可權中予以重視。’該部法令刊登在1870年第三期《政府公報》上。該法令雖明文規定保留華人的風俗習慣,但內容含糊不清,後來鑒於需要將澳門華人在家庭和繼承方面的一些風俗習慣提高到法律權利義務層次,1909年6月17日又頒佈了〈澳門華人習俗之例〉。”(19) 華人習俗自然包括紅白喜事中的燃放鞭炮。

晚清澳門爆竹廠的建立與分佈

從上述澳葡當局對燃放爆竹的限制中可知,晚清澳門的爆竹消費量很大,爆竹消費已成為社會經濟和民俗文化活動的重要內容。據1895年2月17日《鏡海叢報》以“嬉春大樂”為題報導在春節期間,“連夜澳中各商戶虔奉關壯穆、包孝肅、華元化先醫、康真君各神牌像,巡遊全澳,自十四晚而止。[⋯⋯] 十四晚在火船頭曠地內,某九八行迎致小獅,在此跳舞,焚燒炮竹至數千萬響,計時約一打鐘之久。聞費炮竹之價,幾及百金云。云於時但見火光一片,金鼓喧騰,並炮竹聲而震耳。扛舞獅具之眾,皆用十五六歲小童跳躍火中,異常勇捷,圍而觀者至數百人,皆拍掌而喝采。”(20) 可見,遊神賽會已經成為澳門華人習俗文化的重要組成部分,而在遊神過程中,燃放的爆竹量十分龐大。那麼這些爆竹來源於何處?就《澳門憲報》的記載來看,這些爆竹可能主要是澳門本地所生產。晚清澳門爆竹業最初由中國內地傳入,在澳門手工業史上佔據重要地位。炮竹業生產的全盛時期,澳門大街小巷,屋前屋後,到處都可見婦孺老小搓炮的繁忙景象。(21)澳門不僅在當地有從事爆竹的生產與買賣,還有部分商人從內地引貨發賣,如周海籌“係澳門人氏,在花王堂坊大三巴屋第四十二號屋出世,已有妻室,現在大良貿易,乃向做炮竹生意”。(22)

澳門居民對爆竹消費之大,又促進了爆竹業在本地的生根發展,爆竹業成為澳門手工業的重要組成部分,澳葡當局早在1863年就因澳門爆竹業的發展而頒佈了有關章程,目的是規範爆竹行業。(23) 1879年之後《澳門憲報》恢復中文翻譯,這就為全面瞭解澳門社會狀況提供了較全面的資訊。茲將1879年以後《澳門憲報》有關爆竹廠建立與分佈的記載羅列成下表:

從上表來看,晚清澳門至少有二十家以上的爆竹廠,分佈相當廣泛,有望廈、二龍喉、新橋、洗衣灣、啞嗎喇馬路、連勝街、落竹、沙梨頭、沙岡、外坊群隊街。這些地方多為華人集中聚居地:“華人聚居地方,即係龍田村、望廈、沙崗、新橋、沙欄仔、沙梨頭、賣菜地、媽閣及白鴿巢前地、花王堂街、大三巴、賣草地街、議事亭前地、轎夫巷、紅窗門、三巴仔街、三巴仔橫街、三層樓上街、打鐵斜巷、下環街、摩盧廠斜巷等處,西便屋後所圍之各地。”(25) 上述地區都位於澳門半島,爆竹廠未見於氹仔和路環二島,這可能與氹仔和路環人口較稀疏,尚未完成開發有關,據統計,直至1910年,氹仔島僅有陸上居民4,081人,水上居民1,920人;路環島陸上居民1,365人,水上居民556人。(26) 另外,從爆竹廠的周圍環境來看,選址多在空曠地帶,並充份考慮鄰里、水源、屋業等因素,盡可能兼顧爆竹廠的生產及周圍居民的公共安全。“光緒十七年 (1891) 4月15日,由於中國政府苛刻稅收,廣州的爆竹廠紛紛遷來澳門。”(27)澳門本土的特色產業應時而起,爆竹業在澳門開始得到發展。

從開設爆竹廠的申請人來看,爆竹廠的申請者多是華人,如梁亞喬、梁六朝、梁若京、廣隆、余晨吉、何廷光、何其等。這些華人中有一部分人又是葡籍身份。據《鏡海叢報》光緒二十年八月廿七日第十號的“聲告”報導:“何連旺,廣州順德人,其隸西洋籍之名曰廷光,賞有寶星,賜有榮銜,西洋人多以亞旺呼之,應於廣眾,情態甚謹,其捐候選道員之名曰仲殷,字穗田。”對於何連旺加入葡籍,1884年《澳門憲報》記載:“大西洋國吏部大臣於西曆本年六月十九日奉上諭:據管理水師事務兼管外洋屬地部大臣保舉,在澳居住入西洋籍之華人何連旺,着賞賜基唎斯督寶星。”(28)

從表中何連旺分別在1889年、1890年向澳葡當局申請建立爆竹廠來看,此時他已是加入葡籍後的第五、六年。這段時間是何連旺商業經營事業的上昇階段,其中爆竹廠也應該是其資本積累的途徑之一。他通過慈善活動,贏得了社會的廣泛好評,1889年初,中國北方地區大規模的自然災害,時澳葡也在社會上進行“勸捐賑濟”,以舒民困,何連旺是勸捐的領頭人之一。“茲舉配帶頭等寶星·議事公局局長巴士度為會長,律師左治、盧九、何連旺、翻譯官馬琪仕為主筆,俾同為公會襄助辦理,務須竭力於各處,多方設法勸捐銀両,以便賑濟北方災民。查現舉數人,素以樂善為懷,存心仁愛,諒必努力而行,不負委任,是本部堂之所厚望也。”(29)從中可看出,何連旺等是“素以樂善為懷”的澳門華商代表,並因此而得到澳葡當局的認可和倚重,也證明華商在澳門社會的重要地位。華商和澳葡當局的友好關係,為何連旺等在澳門建立爆竹廠提供了方便。而何連旺從其父親何穗田開始就一直是澳門最著名的大商人之一。(30) 透過何連旺家族的歷史可以看出,華商對澳門經濟和社會發展起到了至關重要的作用,因而澳葡當局積極拉攏華商加入葡籍。而具有葡籍身份的華商在開辦爆竹廠及其它商業活動中享有優惠待遇,反過來也吸引華商加入葡籍。

晚清澳門爆竹廠如雨後春筍般的建立,無疑也刺激了澳門社會經濟的發展,澳葡當局因而逐步放寬政策吸引華人加入葡籍。早在1887年6月15日之前華人要想獲得葡人身份,要具備澳門本地出生和父母中有一方是葡籍才可。此時期內具備條件的華人人數並不多。之後,隨着葡萄牙為對抗清政府,擴大在澳門的主權,對加入葡籍的要求放寬,簡化了行政手續,給華人入籍以種種優惠待遇,吸引華人加入葡籍。從上表所列的爆竹廠設立時間段來看,先是在1886年議定:“在澳設立婚喪產育之註冊章程,以便澳內未經奉教之西洋人及外國華人等遇有婚喪產育之事,可以照民律註冊為據。查此舉有裨於澳內民人者,實屬過半,而且有裨於政務。茲所立新章定於西紀曆本年八月初一日,即華七月初二日創行,惟開辦當始,暫時准任人意,或註冊,或不註冊亦可。”(31) 1886年的這項規定不具有強制性,是自願的行為,表明澳葡當局對華人的尊重和懷柔,對華人的婚喪產育等習俗予以肯定,以

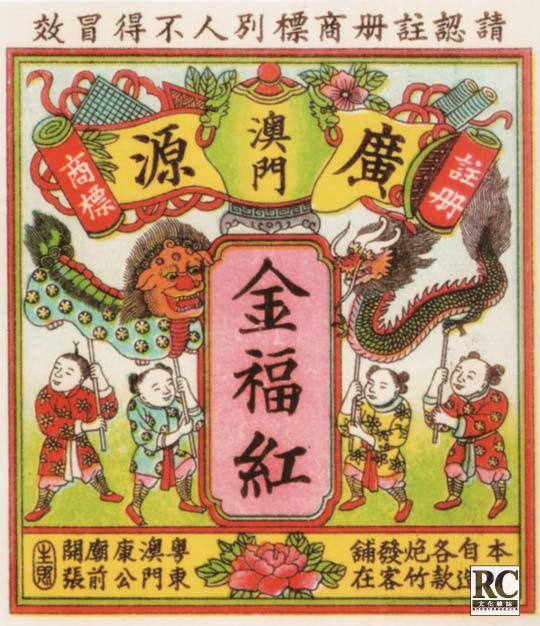

澳門廣源炮竹廠的包裝貼紙(黎鴻健:《氹仔炮竹業》頁24)

減少華人對葡萄牙的排斥。在爆竹廠建立的最後幾年,1902年澳葡當局又出臺了新政策:“爾等但將在澳出世年月日、娶室年月日、身故年月日各等情事,遵赴本廳掛號,註入民冊,即作為西洋籍人,可以沾受民律例第十八款附款二所給之各種利益,不必再行稟請,表明入籍。”(32)這一律令明確表明加入葡籍可享受民律十八款中的各種利益,在當時清政府腐敗不堪,釐金稅率苛刻的背景下,“對這些華人而言,歸化證僅是逃避中國官府管制的證件,以及獲得公民保障的方法,因為至少在現實中,未歸化的華人無法完全享有同樣的保障”(33)。因而,享受外籍所給與的各種保障與利益,無疑會吸引更多的華商加入葡籍。1906年澳葡當局又規定“准各華人之係在澳門及澳門屬地出世者,照現行之辦法以表明其出世並入籍”(34),將受眾的範圍擴大到華人的家庭和族系。澳門華人在爆竹廠建立期間入葡籍,這對爆竹廠的發展提供了社會背景,對爆竹廠的管理經營或許有好處。

澳葡當局管控爆竹業以減少公共安全隱患

爆竹因其易燃易爆,一旦管理不到位,生產者稍有不慎,就會引發爆炸而對公共安全產生威脅。嘉慶以後,澳門就是火患重災區之一,《中國叢報》1835年5月報導說:“中國有重大 (火災) 危險的地方不可能超過四個,澳門成為其中之一。”(35) 澳門地區火災常發原因主要是因為澳門地域狹窄,房屋密集,工商業區與聚居區往往共處一地,容易造成火災,而且火災一旦發生就會蔓延,造成大範圍的人財損失(36),嚴重威脅澳門的公共安全。正因如此,澳葡當局對火災防範十分重視,但澳門畢竟屬於中國領土,澳葡當局因華人棚屋引發火災,必須向中國官府報告。1818年某日晚九點,澳門北灣火災波及到商業區,損失慘重。為此,澳葡當局給廣東巡撫寫信,並附上澳葡當局禁止修建棚屋的規章,稱這些棚屋離葡國人居住的房舍很近。信中稱,為杜絕火患,澳門決定拓寬街道,加大房與房的間隔。(37)

隨着晚清澳門爆竹業的發展,澳葡政府逐步加強了對爆竹業的管制。咸豐八年 (1858) 12月25日,“澳門華政衙門頒佈了由管理華人事務官勞倫索·馬葵士於12月22日簽發的環境保護條例:禁止在市區內設立因產生臭氣而污染空氣的工廠。同時為防範火災和爆炸,禁止在市裡生產煙花。條例是用葡文和中文發佈的。”(38) 這一規定僅僅是禁止在城內生產煙花,但說明澳葡當局已經明白了煙花燃放與火災的關係。澳葡當局開始從源頭對爆竹業加強管理,並將所有申請開辦爆竹廠的事務都向社會公開。1881年12月初三日《澳門憲報》第四十九號記載,“大西洋欽命澳門理事官辦理華政事務”在十月初八日公開張貼李漢源、梁旺賢請求開設爆竹廠事的告示如下:

據李漢源、梁旺賢稟求,准在竹仔室第四號屋宇開設爆竹廠等情,查一千八百六十三年十月廿一日章程附單內第一等款所言,爆竹廠有惹火並轟炸之虞,是以按該章程第六款示諭各官暨該廠司事人並關涉人等知悉,如因所開爆竹廠有礙保存人命民人身家及該處鄰舍者,自本日起,限三十日內,可赴本衙呈明。除此外,不准呈稟。茲出示粘在常貼告示處。特示。

這一告示再次將爆竹生產與火災聯繫起來,對有可能給民眾生命帶來危害的爆竹廠,出於公共安全的考慮,要求當事人在三十日內向官府稟報。同年十二月初十日《澳門憲報》第五十號又刊登“大西洋欽命澳門、地捫暨所屬地方總督賈為給照事”,較為詳細地披露了李漢源等開設爆竹廠及官方審查的經過,引述如下:

現據華商李漢源、梁旺賢前來稟稱,懇准其在竹仔室第四號屋宇開設爆竹廠。經飭政務廳詳查,據覆稱可准行,因其所設該廠並無傷礙騷擾,即詢諸最近鄰居子爵咖 (Cercal) 之寡婦,亦不嫌其該廠在此開設。又經飭督理工程官查明,旋據覆稱,亦可准行。不獨該處前經有一爆竹廠開設,即以該處地方而論,可算為澳門郊外之區,等語。查所擇地段係在城外,便與一千八百六十三年十月廿一日上諭第二款附款一之例相符,且查其情形,不防有意外之虞,固無損民人之安居,又無害鄰居之屋業,更無礙各人之方便,是以本大臣與澳門公會商議,茲按照一千八百六十三年十月二十一日第四款之例,准該華商在已上所言之處開設爆竹廠。所有章程開列於後。

第一款:如有違犯後開各款,則所准給之牌照定行銷廢:A、或自給照之日起,限六個月內開張,如過期不開;B、或自給照之日起,限兩年內不開手作工;C、或作工停止兩年有奇;D、或將該廠遷往別處,不是現時所定地方;E、或在廠內更改,致與照內所列情形全不相同,均將牌照銷廢。

第二款:按照一千八百七十七年十月十八日第八十一號札諭內所列存貯火藥章程,止准在廠存貯成桶火藥二十磅、成罐火藥廿五磅。如有明憑該廠所用火藥須要比章程所准較多,則必稟請領給專照,如果無礙,方可准行。

第三款:此廠專歸政務廳監查,俾知果否遵依巡捕章程。如有違犯此照各款,須按一千八百六十三年十月廿一日上諭內章程所載罰款辦理,並為該廠之主人或司事人是問。為此通諭各官知悉。

從有關李漢源的兩份告示來看,爆竹廠的選址首先要能保證人命民人身家及該處鄰舍的安全,告示發佈三十日內仍可呈明不當之處。在廠址選擇上以城外郊區為主,但須經鄰居同意,在確認了“不防有意外之虞,固無損民人之安居,又無害鄰居之屋業,更無礙各人之方便”之後,方可准許領取牌照開辦。事實上,從上文所列〈晚清澳門爆竹廠分佈表〉中可以看出,爆竹廠確實多在城外郊區,其周邊多為空地、馬路、田地、花園等空曠地。牌照的領取,要經過層層審查,先後需要經過華政事務廳、督理工程官查明,再稟報澳督,由澳督與澳門公會商議決定。面對這樣繁雜的過程,一些商人選擇了僱傭律師代為申請,如余亞康即請律師巴士度代為稟請。(39) 律師若瑟·施利化代廣源稟求在東望洋馬路之花園,名顧辣地花園內開設製造爆竹廠。(40)已經申請並獲得批准而領取牌照後,仍要按照章程行事,過期不開,或兩年內不開工,停工兩年以上,遷廠,廠內更改,都要銷廢牌照。對爆竹廠貯存火藥的數量也規定以成桶限量為二十磅,成罐限量二十五磅。為保證各項章程的執行,令政務廳進行監察,如有違犯,即予罰款。

除了上述各條外,製造爆竹中的各種材料,因其危險性的不同,澳葡當局對此也作了不同規定。1882年應華商梁若京的稟告言:“該廠所用物料,係硝、硫黃、黑炭數宗,其做爆竹,係用木器,兼以手轉動。”這類爆竹廠安全係數相對較高。“緣按照一千八百六十三年十月廿一日上諭內附單所載,此廠係入該單內之第一等,因此等廠防有轟發並失火之危險。是以按照上諭內第六款出示,請各官員及各廠東主司事,並有關涉人等,如該廠有傷保養眾人生命,或有礙民人身家物業,又或礙該處附近鄰舍不能安靜,倘有前項情弊,准限於三十日內繕稟赴本署呈斷。除已上所列緣由外,毋許藉端混稟。”(41) 隨着科技的發展,爆竹工藝也有所改善,1890年何廷光 (即何連旺) 稟求在群隊地瑞隆棧炮竹廠外之地建一分廠,內設火輪汽機為造炮竹紙之用。“此等廠係歸入第二等之單,緣該廠須防有轟炸及失火之險”,對此等廠的安全管理要求較為嚴格,其選址四至均向空地,係在澳門郊外,“不防有損近鄰人民不能安居,又無害居鄰之屋業,更無礙各人之方便”。此次申請歷時也較長,從1890年8月28日政務廳發佈第一告示,到1890年12月11日總督才給牌照。(42)

澳葡當局也意識到僅僅對爆竹業生產進行管制,尚不足以保障地方公共安全,爆竹在離開生產階段後的燃放亦會帶來各種危險。“照得查因晚間深夜有燒放煙花起火爆竹等件,殊屬防有危險。”(43) 對此,澳葡當局對爆竹燃放也作出種種規定,以期相對降低不安全係數。據1883年10月20日記載:“查因晚間深夜有燒放煙花起火爆竹等件,殊屬防有危險,且搔亂鄰里,又因華人喪事亦於夜深時候,一連數夕,鳴鑼擊鼓,誦經奏樂等事,均屬擾害里閭。”很顯然,燃放煙花爆竹可能產生起火的危險事件,不僅因深夜噪音擾民,而且可能因火災而給民眾帶來生命和財產的損失。所以,澳葡議事公局在充份尊重華人習俗的前提下,頒佈規定如下:

每夜自十一點鐘起至翌早七點鐘,嚴禁燒煙花起火爆竹等件。附款一:本澳華人廟六所,即媽閣廟、康公廟、沙梨頭廟、新橋廟、望夏廟、蓮峰廟,該六廟不在禁內,無論日夜,不拘時候,均可燒煙花起火炮竹等。附款二:如遇華人過新年,於除夕、初一、初二,該三晚不在禁內,並西人歲暮除夕,亦不在禁內。附款三:如華人所居之地或有戲院,或有戲棚演戲時候,均可准其燒煙花炮竹等物。[⋯⋯]如有人違犯本告示規條,初次則罰銀二圓至二十圓不等。倘有再犯,則罰銀二十圓,並監禁三日至十五日不等。(44)

於此可見,禁止燃放爆竹有時間、區域的限制,但是華人所奉祀的六大廟、農曆新年、演戲場所等是不在禁止之列的。從中還可以看出,洋人在歲暮除夕之際也會燃放爆竹慶賀。也就是說,澳葡當局既出於公共安全考慮而禁止華人燃放爆竹,又尊重華人、洋人習俗而適當放寬。

從上述澳葡當局對燃放煙花爆竹的時間與地點的限制,亦不難看出晚清澳門使用爆竹的頻率之高、規模之大。即便如此,華人對澳葡限制燃放煙花爆竹還是不太滿意。1884年1月28日,澳門有實力的華商向澳葡政府上書,請求放鬆對燃放爆竹的管制:

查第一款之第一附款內,前所准華人六廟不在禁內,茲定加多兩廟,亦一體不在禁內:一廟在大街,一廟在下環街之皇家新街。第五附款,自華正月初三至廿五日,准各店舖行商由晨早五點鐘起至晚夜十二點鐘止,准華人燒放炮竹。第六附款,如有酬神建醮教內各事,並娶親等事,倘先有稟上議事公局求情,方准自早五點鐘至夜十二點鐘燒放爆竹,惟要先於廿四點鐘之前稟准領照,即將該照轉呈巡捕統領查閱畫押方可,但所准祇一夜矣。(45)

根據華商的建議,由先前的六大廟擴大到八大廟;農曆新年的整個正月都可以在規定的時間段內燃放爆竹,平日的婚嫁也可以燃放爆竹,但前提是都需要向澳葡議事公局稟報。也就說是,華人也能接受澳葡禁止燃放爆竹的有關規定,說明居住和生活在澳門的華夷之人已有安全保護意識。1885年11月5日又對以上兩則告示再行申明。(46) 此項規定涉及面廣泛而詳細,對爆竹燃放時間採取了明細的規定,對燃放爆竹的地點列出了清單,特殊情況需要上報獲批後也可燃放爆竹,使澳門居民的社會生活有了一定的安全保障。

其實,澳葡當局的公共安全意識一直較強,即便尊重華人紅白事燃放爆竹的習俗,若遇到華人重大祭神打醮活動時,還會具體規定燃放煙花爆竹的路段和時間。1892年12月7日澳葡當局發佈告示說:

本月廿六日下午六點鐘起,至十一月初三日上午六點鐘止,因華人建醮大會,是以特行出示,嚴禁各東洋車於廿六日下午六點鐘起,至十一月初四日上午六點鐘止,不准經行之處列下:計開:康公廟前地巴嗉咑咕街、沙梨頭海邊街、通商街、美基街、卑哆祿街,並不准各人在已上所禁之各街,在該時候內,施放爆竹,如違,照例議罰。(47)

這種對交通的管制,一方面是因為打醮活動要燃放煙花爆竹,另一方面儘量減少某些路段的人流量,保持交通順暢來加強安全防禦。

為了強制民眾遵守爆竹燃放的規定,1899年9月16日又詳細規定了違規燃放的處罰措施:“原訂自夜內十二點半鐘至天光五點鐘止,嚴禁燃燒煙火、火箭及炮竹等,如違, 罰銀十圓;[⋯⋯] 今將以上兩款所定十二點半鐘起到五點鐘止之時候,專指華人聚居之地方而言;若非全是華人聚居之處,則自上午十點鐘起方准燃燒炮竹,及鑼鼓歌唱等事。[⋯⋯] 原訂罰銀十圓,今擬按照所犯情事,罰銀一圓至五圓不等。”(48)

此外,澳葡的經濟政策也對爆竹業產生了相當重要的影響。從1848年開始實行專營制度開始,專營制度逐漸擴展到各個行業。專營制度由政府公佈招標告示,招人承充。承充者在規定期限內向政府繳納一定數額的承包費,即獲得在合同規定之地域範圍和期限內的專營權,並對承充人專營的時限和地域範圍、責任、權利以及違規罰責和價格作出規定。(49) 1894年7月1日至1896年6月30日,澳門、氹仔、過路灣及其屬地出入口製賣火藥硝及硫磺生意,由華人葉瑞卿承充。(50)1897年1月1日至1899年6月30日,所有澳門、氹仔、過路灣及其屬地出口、入口製賣火藥硝及硫磺生意由華人李鏡荃承充。(51) 在對承充人的各項權利與義務中,即包含了對爆竹業的安全管理,對製造煙花爆竹的材料、場地、生產時間、產量、存貯、監管等都作出了規定,承充人加入到了爆竹安全管理的行列之中:

第二款:除列下各件不入上款所定之內者:A、任本澳官憲在合同所訂各街市之外購買火藥,無庸納規。B、惟現在本澳經已開設之炮竹煙火等手藝各店,仍准照舊製造,但要遵照從前所准章程,於本章毫無相背,或無更改之各事而行。附款一:其製炮仗火藥各廠地,要在各憲所指定之處方准。附款二:所製此等火藥,任由本合同承充人隨時查驗,其所未報者,一經承充人問及,即須將其所製貨項多少,以及斤両輕重,列單報明。附款三:所製成之火藥,每日必按章程所准之數,交在炮仗廠。如或存貯在國家火藥局,則須照火藥局章程,輸納使費。附款四:各廠所存火藥,不能過五百磅外,亦不准並存在製炮仗之處。必須另貯一所,陸續取出,隨製隨用。附款五:所有製火藥各廠,夜晚嚴禁不准做工。[⋯⋯]

第七款:准承充人及其所用工人,入生意工藝各行店及船上,查緝火藥硝磺,以免受虧。附款:凡入生意工藝各行店查緝火藥硝磺之時,必須稟請政務廳同到方准入查;若係船隻,則須偕水師、巡捕同往。[⋯⋯]

第十一款:上款所擬各號章程,專指製造炮仗所用之火藥,存在火藥局者而言,並要照下所列更改事例而行。A、此等火藥貯在火藥局,如未有已交使費憑據,或無人擔保交納者,不准將火藥搬出。B、所派管理火藥局之員,宜設簿一本,登記此等火藥出入數目,每到月之初三日,將上月各處舖廠等出入火藥數目,詳細開列清單,匯呈國課官查驗。(52)

1902年,鑒於爆竹業在澳門經濟中佔有一定的比重,澳葡當局規定從事爆竹業生產的人需向政府繳納規銀:“甲、開設炮竹、火器廠,並准將硝磺入口、製造火藥之牌照,每年納規銀一千圓。乙、准將硝磺入口、出口、發賣之牌照,每年納規銀三百六十圓。”同時,對無力領牌開廠的人則允許他們向有牌照的廠家領取物料在家生產,並免除他們的納規,“自未設廠之貧家,向各領牌之廠領取物料,在家完整炮竹以為生計者,免其領取牌照。”“凡非自己設廠而向領牌之廠領取物料,在家內率家人幼稚完整炮竹者,即照本章程第一款之附款所載,免其納規。”於此也可見,清末澳門爆竹製造的規模已經不僅僅限於爆竹廠,而且還鼓勵貧民在家庭生產。正是因為爆竹製造業的擴大,澳葡當局對製造爆竹的材料進出口也放寬了限制:“製造炮竹所用之硝磺,其入口之數不拘多少,其貨色等第亦不立定限。”“凡炮竹廠,均可向賣軍器店購買火藥,以便摻和其自造之火藥,裝造炮竹出賣。”(53) 製造爆竹所需的硝磺、火藥可以不受限制地購買,也預示着澳門爆竹業的生產進入活躍期。

澳葡加大監管力度,同治五年 (1866) 十月二十七日,澳門政府頒佈第四十六號訓令,公佈防範火災規定,除了規定市集內大商店必須經常配有水桶備用、市集內某些街角應設儲水池等規定外,還包括“將危險性行業遷離”的規定。(54) 對於存在危險的爆竹廠,“除領有總督牌照外,其餘均不准將火藥、硝磺、軍器入口、出口、發賣並製造火藥、火器。[⋯⋯] 設立危險之廠,如督憲察看情形,慮有損礙居民之弊,任將牌照撤銷。該廠東不得求補分毫”。而且工廠一旦建立後就不得隨意搬遷,“領牌製造火藥、火器各廠,倘有搬遷之事,必須稟准督憲,並遵照律例所載各事理,方准搬遷”。儘管對硝磺的進出口數量不作硬性規定,但對其存放卻有嚴格的要求:“製造炮竹所用之硝磺,其入口之數不拘多少,其貨色等第亦不立定限,但存貯之處,必須在炮竹廠內,擇一慎密地方,以免有危險之虞。[⋯⋯] 上款所論之火藥,每日製成之後,立即搬往炮竹廠存貯。若其數已滿炮竹廠所准存之額數,則其餘盡數歸入國家廠存儲,仍照章程繳納規銀。[⋯⋯] 凡爆竹廠必須另設一所慎密地方以存火藥。”(55) 澳葡當局以法律條文的形式強化對爆竹製造與買賣的制度化監管,以嚴格的規章來盡力減少爆竹所引發的安全隱患。

本文通過《澳門憲報》中刊載的爆竹史料分析研究,揭示了晚清澳門爆竹業的生產背景及其可能存在的給公共安全所帶來的隱患,探究澳門在近代城市發展歷程中,將公共安全納入到澳葡當局的監管中,盡可能減少因火災發生而給社會各界所造成的損失。鑒於爆竹業生產本身的高危性,同時又是經濟發展的重要產業,澳葡當局通過一系列的監管和防控措施,對此類產業進行管制,通過官府的行政干預和法律介入,將分佈廣泛的澳門爆竹廠納入官府的監管之下。這一行為可能既有官府徵稅的目的,但更多的則是為了保障社會民眾的生命財產安全,同時也因此而提高了整個社會的公共安全防範意識。

【註】

(1) 王銘珍:〈澳門最早的消防組織和消防文告〉,《上海消防》1999年第7期;陳偉明:〈近代澳門火災與消防管理〉,《澳門歷史文化》2008年第7期;葉農:〈從中文史料看19世紀澳門的火災與防災、救災〉,《文化雜誌》中文版2010年第74期。

(2) 查燦長:〈中國近代中文報刊起源探究——以《澳門憲報》為個案〉,《新聞界》2006年第6期。

(3) 《澳門憲報》1879年2月8日第6號。本文引用的《澳門憲報》,均引自湯開建、吳志良主編《〈澳門憲報〉中文資料輯錄(1850-1911)》,澳門:澳門基金會,2002年。

(4) 查燦長:《轉型、變項與傳播:澳門早期現代化研究 (鴉片戰爭至1945年)》,廣州:廣東人民出版社,2006年,頁123。

(5) 林廣志:《晚清澳門華商與華人社會研究》,暨南大學2006年博士學位論文。

(6) 莫世祥等編譯《近代拱北海關報告彙編》,澳門:澳門基金會,1998年,頁82。

(7)〈判事官眉額帶嚦為勸拆毀關前等處篷寮事告闔澳民人書抄件〉,劉芳輯、章文欽校《清代澳門中文檔案彙編》,澳門基金會,1999年,頁36。

(8) (9)〈理事官為懇請飭差將各處篷寮盡行押拆事呈香山知縣及縣丞稟〉,劉芳輯、章文欽校《清代澳門中文檔案彙編》,頁36;頁39。

(10) 吳堯、(葡) 樊飛豪、(日) 是永美樹:《拼合記憶:澳門歷史建築的發展和保護》,北京:中國電力出版社,2009年,頁56。

(11)《澳門憲報》1882年3月11日,第10號。

(12) (17) (36) 葉農:〈從中文史料看19世紀澳門的火災與防災、救災〉,《文化雜誌》中文版2010年第74期。

(13) 張家玉,劉正剛:〈晚清火災及防禦機制探討:以廣州為例〉,《安徽史學》2005年第3期。

(14)《申報》光緒四年十一月十一日。

(15)《申報》光緒二十年正月初十日。

(16)《申報》光緒二十七年十一月二十六日。

(18) (清) 張渠:《粵東聞見錄》卷上〈好巫〉,程明點校,廣州:廣東高等教育出版社,1990年,頁50。

(19) 施白蒂著、姚京明譯《澳門編年史 (19世紀)》,澳門:澳門基金會,1998年,頁176-177;(葡) 葉士朋著,周艷平、張永春譯《澳門法制史概論》,澳門:澳門基金會,1996年,頁56。

(20) 湯開建主編《鴉片戰爭後澳門社會生活記實 —— 近代報刊澳門資料選粹》,廣州:花城出版社,2001年,頁473。

(21) 卜奇文:《清代澳門與廣州經濟互動問題研究》,暨南大學2003年博士學位論文,頁85。

(22) 《澳門憲報》1903年4月25日第17號。

(23) 《澳門憲報》1881年12月初十日,第50號。

(24) 《澳門憲報》1884年2月23日第8號;《澳門憲報》1897年3月13日第11號;《澳門憲報》1898年12月3日第49號。

(25) 《澳門憲報》1899年9月16日第37號。

(26) 何大章、繆鴻基:《澳門地理》,廣州:廣東省立文理學院,1946年,頁56。

(27) (37) (38) 施白蒂著、姚京明譯《澳門編年史 (19世紀) 》, 澳門:澳門基金會,1998年,頁265;頁21-22;頁134。

(28) 《澳門憲報》,1884年9月20日,第38號。

(29) 《澳門憲報》,1889年2月14日,第7號。

(30) 湯開建:〈晚清澳門華人鉅賈何連旺家族事蹟考述〉,《近代史研究》2013年第1期。

(31) 《澳門憲報》1886年7月22日,第29號。

(32) 《澳門憲報》1902年5月17日,第20號。

(33) (葡) 葉士朋著,周豔平、張永春譯《澳門法制史概論》,澳門:澳門基金會,1996年1月,頁53。

(34) 《澳門憲報》,1906年1月初六日,第1號。

(35) 湯開建主編《鴉片戰爭後澳門社會生活記實 —— 近代報刊澳門資料選粹》,頁33。

(39) 《澳門憲報》1883年11月24日第47號。

(40) 《澳門憲報》1885年4月11日第15號。

(41) 《澳門憲報》1882年5月13日第19號。

(42) 《澳門憲報》1890年8月28日第35號,1890年12月11日第50號。

(43) (44)《澳門憲報》1883年10月20日第42號。

(45) 《澳門憲報》1884年1月28日第4號。

(46) 《澳門憲報》1885年11月5日第44號。

(47) 《澳門憲報》1892年12月7日第49號。

(48) 《澳門憲報》1899年9月16日第37號。

(49) 張廷茂:〈晚清澳門專營制度探源〉,《文化雜誌》中文版2009年第71期。

(50) 《澳門憲報》1894年6月2日第22號。

(51) 《澳門憲報》1897年1月16日第3號。

(52) 《澳門憲報》1894年6月2日第22號。

(53) 《澳門憲報》1902年8月30日第35號。

(54) 吳志良、湯開建、金國平主編《澳門編年史》第四卷,廣州:廣東人民出版社,2009年,頁1774。

(55) 《澳門憲報》1902年8月30日第35號。

* 劉正剛,廣州暨南大學中國文化史籍研究所所長、教授、博士生導師。