南懷仁是康熙近臣。他進呈給康熙《窮理學》一書,其中含有《名理探》所未刊出的內容。本文將《窮理學》和《名理探》匯通研究,以探究西洋傳教士在明清之際介紹到中國的亞里斯多德的邏輯學概念。

明清之際西學東漸中,亞里斯多德的邏輯學也被介紹到中國。來華的耶穌會士們除了在自己的著作中介紹亞里斯多德邏輯學的部分內容外,還將亞里斯多德邏輯學在中世紀最重要的研究著作《亞里斯多德辯證法大全疏解》翻譯成中文。

《亞里斯多德辯證法大全疏解》(Commentarii Collegii Coimbricensis e Societate Iesu: In Universam Dialecticam Aristotelis Stagiritae),是被耶穌會學者改編評註的亞里斯多德的工具論,即亞里斯多德學說的邏輯學分支,包括“序言”(Prooemium)、薄斐略(或譯波菲利)的“引論”(Isagoge Porphyrii)、“ 範疇篇”(De Categoriarum) 、“ 解釋篇”(De Interpretatione) 、“ 前分析篇”(De Priori Resolutione)、“後分析篇”(De Posteriori Resolutione)、“論題篇”(De Topicorum)、“辯謬篇”(De Sophisticis elenchorum),共十章。天啟七年(1627),傅泛際(Francisco Furtado, 1587-1653) 與李之藻 (1565-1630,字振之,教名Leo,稱 Dottore Leone,即良博士) 開始翻譯這部教材,命名為“名理探”(The Investigation of the Patterns and Names)。現存《名理探》共十卷,前十卷是薄斐略的“引論”,主要介紹五公稱的概念;後十卷是“範疇篇”,主要介紹十倫,即亞里斯多德的十種範疇。根據李天經 (1579-1659,字仁常,神宗癸丑進士,官至光祿寺卿) 及李次虨(李之藻之子,生卒年不詳) 之序以及方豪對比北堂所存拉丁文原本可知,傅泛際和李之藻還可能譯出了其它部分,共計二十五卷或三十卷。(1)

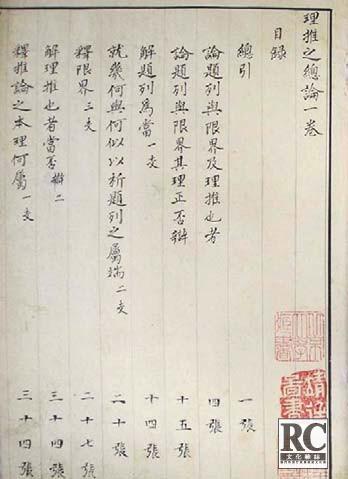

《名理探》出版時並未將李之藻的全部譯文出版。這樣,長期以來學術界一直無法獲得《名理探》的全譯本,從而也無法全面瞭解李之藻和傅泛際所翻譯的《亞里斯多德辯證法大全疏解》的全貌。20世紀90年代筆者在北京大學圖書館發現了1683年南懷仁 (Ferdinand Verbiest,1623-1688) 的六十卷《窮理學》(The Science of Fathoming Patterns)。這是一本南懷仁進呈康熙帝的西學總匯之書,按照康熙要求將耶穌會士們所譯的歐洲知識,包括天文學、數學、機械等諸多學科彙集在一起。但很遺憾,北大所發現的祇是《窮理學》的殘卷,僅有十六卷,包括理推之總論、形性之理推、輕重之理推、理辯之五公稱四個部分。其中理辯之五公稱對應《名理探》的前五卷,理辯之總論則是對前分析篇的翻譯。由此,經考證《窮理學》這二章即為當年李之藻和傅泛際在翻譯《名理探》時的譯本,是未及刻印、收入《名理探》中的部分章節。(2)

至此,《名理探》和《窮理學》實緊密相連了。我們大體可以窺見到當年李之藻和傅泛際所翻譯的《亞里斯多德辯證法大全疏解》的部分內容,由於《窮理學》全本至今仍未發現,我們仍不能說我們發現了《名理探》的全譯本,但這已經是重大的學術發現了。(3) 自佛教因明邏輯傳入中國以來,亞里斯多德邏輯學是第一支傳入中國的外來邏輯學派,而《名理探》和《窮理學》作為這次學術相遇的首次比較完整的譯介工程,重要性不言自明。清末以來的西學東傳熱潮,特別是嚴復翻譯的一系列邏輯學著作,未嘗不是受明末清初來華天主教所作學術努力的影響。本文僅從《名理探》與《窮理學》的版本和邏輯學詞彙的翻譯入手,對明清之際亞里斯多德邏輯學在中國的登陸做一初步研究。

一

關於《名理探》和《窮理學》的研究,從徐宗澤、方豪起,直到當代學者,雖然絡繹不絕,但亦非顯學。有研究譯者的,有考察文本的,有探究譯文版本的,也有思考文化意義的。

從翻譯角度展開研究的有顧有信 (Joachim Kurtz) 在德國埃爾蘭根—紐倫堡大學所做的題為“The Discovery of Chinese Logic: Genealogy of a Twentieth-Century Discourse”的博士論文(還未出版),通過描述“前學科”時期的中國邏輯學發展歷程,研究中國現當代邏輯學的產生、突然崛起和迅速發展,其中一個重要單元就是明清之際天主教來華所傳入的亞里斯多德邏輯學知識。全文用四分之一的篇幅重建耶穌會士在中國傳播邏輯學說的過程,從譯者的宏觀翻譯理念入手,整體性地反映出中世紀的亞氏邏輯學是如何被介紹給漢語讀者的。作者首先總結從利瑪竇、羅明堅等人開始,率先實踐“適應政策”的傳教士們所採取的翻譯手段的具體特點;隨後梳理《名理探》和《窮理學》之前涉及邏輯學的中文譯著,分析翻譯過程中詞彙的運用,如《天主實義》中的“四所以然”,《天主聖教實錄》中的“自立者”與“依賴者”,《幾何原本》中的“法”、“解”、“論”等,《西學凡》中對西方學科的譯介。之後作者轉入對《名理探》和《窮理學》二書的分析。在對所有這些文本的分析中,作者將重點放在外來概念如何融入本土思想,同時強調譯者的文化背景。他認為,建立合適的詞彙體系是翻譯的重要步驟,這一步驟可以通過不同的詞彙創新方式實現。對於李之藻與傅泛際的翻譯成果,顧有信是持肯定態度的。他認為在當時的情況下,兩人基本完成了用漢語介紹中世紀亞氏邏輯學這一艱巨任務,明代古漢語和拉丁語或印歐語系之間的溝通是可以實現的。問題在於,經過天主教思想浸潤的中世紀拉丁語亞氏邏輯學,如果沒有經過如耶穌會士所受的系統歐洲哲學教育,對於漢語讀者來說,其難度等同於學習一門外語。(4) 此外,傳教士介紹邏輯學的目的也並非單純向中國讀者介紹歐洲科學,而是通過這些知識引起興趣,接着轉入對知識背後的終極原因—— 天主 —— 的膜拜。而在當時的情況下,儒家思想佔據統治地位,“祇要這個權威 (儒學的權威) 一天不倒,以天主教信仰中‘神學婢女’形象出現的邏輯學就不可能被接受,那些倔強頑固的信使們也無從立足”(5)。總體來看,顧有信的博士論文是將明清之際的歐洲邏輯學傳入當作研究對象之一,用以考察邏輯學在中國近代史上的發生、發展,以此證實中國邏輯學的突飛猛進不是空穴來風,而是有一系列舖墊的。在這部分中,作者主要從詞彙的翻譯角度入手,對文獻版本和翻譯的歷史背景也稍作介紹,從而得出兩種語言的不同不是當時邏輯學未能流行的主要原因,拉丁文本本身的繁複與兩種文化、教育背景的不同,以及中國士人對天主教傳播亞氏哲學的反應才是更為重要的原因。

從翻譯角度入手的另一部專著, 是羅伯特·瓦第 (Robert Wardy) 的 Aristotle in China: Language, Categories and Translation。(6) 作為一名哲學研究者,瓦第的這部書以中文為例考察了語言和思想的關係,特別考察了用中文表述的邏輯學思想,即《名理探》。瓦第反對語言相對論者所持的拉丁語的亞氏邏輯學說不可能被古代漢語完全詮釋出來的說法。他認為既然亞里斯多德邏輯學可以復興於2000年後的拉丁語中,也一定有理由存活於同時代的漢語中。(7) 作者從內容、思想、語言等多方面進行對比,以希臘原著作為參照系,細緻地分析了拉丁文本和漢語文本之間的同異。這樣就跳出了單純以拉丁文為基礎的參照系,採用更為公平和寬廣的視角,評價哪一個文本更接近原著。這種反傳統的對比方法,不僅可視作是為《名理探》“正名”,同時也是從外來角度重新審視拉丁文本,有助於歐洲語言、哲學領域的研究。作者還詳細探討了“十倫”、“互視”等概念的翻譯,總結出漢譯本在不同情況下採取的不同翻譯策略。這些策略的形成原因大多植根於中、歐讀者文化教育背景的不同,部分是由於語言形態的不同。作者不同於一些前人研究者之處也就在這裡,他認為語言形態上的不同並不能視為漢語在翻譯歐洲語言著作上的劣勢,正是這些區別使得漢語譯介發揮出超越拉丁語的優勢,能夠在很多概念上更加清晰簡潔地反映原義。作者贊同的是語義、哲理上的一致性,而非僅僅是語言形式上的統一。“有時,正如這裡,語言學上的依存關係與本體論上的依存關係正好相反。當這種情況發生時,我們應當考慮哲理的統一,而非‘語法’的正確。”(8) 在〈序言〉中,作者第一句話就申明這本書是考察語言與思想的關係。通過對《名理探》和拉丁文本的翻譯比較,作者反對語言決定思想的“語言決定論”以及由此衍生的“絕對相對論”,肯定無論甚麼樣的語言形式,都有特點各異但地位同等的詮釋能力。正如最後一節的標題 —— 不可譯之譯 (9),看似不可翻譯的古代漢語,恰恰交出了一份滿意的亞氏邏輯學翻譯答卷。至於中國讀者的接受程度如何,就不祇是李、傅二人的譯介水準所能決定的了。在這一點上,瓦第與顧有信不謀而合。

除了這兩部專著,張西平於2000年出版的《中國與歐洲早期哲學與宗教交流史》一書第二章專門研究了“入華傳教士對亞里斯多德哲學的介紹”,其中第一節介紹了“入華傳教士對亞里斯多德邏輯學的介紹”。(10)徐光臺的文章〈明末西方《範疇論》重要語詞的傳入與翻譯——從《天主實義》到《名理探》〉也是一篇從翻譯角度切入的力作。徐文的重點落在中譯的對象語言上,逐個分析從《天主實義》到《名理探》的文本中對亞里斯多德十個範疇用詞的演變過程,認為譯介的過程是理學傳統與耶穌會傳入西學的互動過程。(11) 從翻譯的語言學及文化交流的意義出發的研究論文也有一些,如曹傑生的〈略論《名理探》的翻譯及其影響〉(12),肯定了邏輯學的輸入在明末中國的創新意義;李天綱的〈跨文化的詮釋 —— 從《名理探》看明末的西書中譯〉(13),如其題名所言,以《名理探》為例,初步探討了傳教士在中國學人協助下譯介西文著作時,如何以儒家概念詮釋,如何與其相融合;陳潔、解啟揚的〈西方邏輯的輸入與明末文化思潮〉(14),探討徐光啟與李之藻不同的演繹邏輯譯介工作對於明末社會思潮的影響;肖朗的〈明清之際耶穌會士與西方大學講義的譯介〉(15),從明清時譯介的歐洲大學講義內容入手,得出這些講義的譯介的積極意義,尤其指出《名理探》和《幾何原本》的譯介對邏輯理念的導入有重要意義。同時涉及《名理探》與《幾何原本》的還有近年剛出版的荷蘭學者安國風 (Peter M. Engelfriet) 的《歐幾里得在中國 —— 漢譯“幾何原本”的源流與影響》,書中所考察的詞彙裡有個別詞彙同亞里斯多德邏輯學相關,如“幾何”一詞即是範疇論概念之一。(16)

從版本、內容角度的研究已經有很長的歷史。方豪所著的《李之藻研究》,在“李之藻之譯介理則學 —— 名理探”一章中,方豪首次介紹了藏於中國及歐洲各地的《名理探》譯本,並根據各家資料,整理出已譯二十五卷、三十卷、不止二十五卷三種說法。其他各種相關研究文獻中,對《名理探》的內容或多或少也有所提及。對《窮理學》版本及內容的研究,發端於18世紀的耶穌會士杜寧﹣茨博特(Dunyn-Szpot)。他根據來華耶穌會士的信件及報告推斷出南懷仁編纂《窮理學》的過程及細節。徐宗澤談到《窮理學》時說,這是“續譯傅泛際、李之藻之《名理探》而完成之也”(17)。馮承鈞大體也是如此,認為“所述形上形下諸學皆備,可謂集當時西學之大成”(18)。當代研究中有杜鼎克 (Ad Dudink) 和鐘鳴旦 (Nicolas Standaert) 所做 Ferdinand Verbiest’s Qionglixue (19),尚智叢的〈南懷仁《窮理學》的相關內容及基本結構〉(20) 等。這些文章或考究《窮理學》篇目構成,或考察其編纂方式,或介紹篇章結構、內容。除了以上所論幾個方面,關於《名理探》和《窮理學》的研究還涉及其它一些方面。如高華士 (Noёl Golvers) 的 “Verbiest’s Introduction of Aristoteles Latinus (Coimbra) in China” (21),通過南懷仁書信集、耶穌會檔案館所藏文件以及“康熙起居註”等多種資源,盡量重新找出南懷仁編纂《窮理學》的前因後果、細枝末節,將南懷仁與康熙帝、清廷以及其他傳教士之間的關係往來描繪得逼真可信。鐘鳴旦發表在《南懷仁研究專輯》上的〈格物窮理:17世紀西方耶穌會士與中國學者間的討論〉(22),從文化交流的角度入手,探討傳教士在譯介西方科學文化時,發現明末理學的“實學”傾向與耶穌會的“在萬物中發現天主”有共通性,將“格物窮理”作為思想溝通的基礎,南懷仁編纂《窮理學》就是這一“格物﹣窮理﹣知天”模式的典型事例。中國士人大多不能認同這種模式,於是在“窮理”、“知天”兩個環節上停滯下來,造成了以亞里斯多德哲學思想為主要內容的《窮理學》以及其他相關譯著的被拒。

從邏輯史展開研究也是一個重要的方面。印度因明邏輯、亞里斯多德邏輯學以及其後的現代歐洲邏輯學是中國兩大外來邏輯系統,與此相對應的是以墨家邏輯為代表的中國古代本土邏輯思想。外來體系和本土思想的對比研究,在邏輯學界佔據了相當可觀的數量,從嚴復翻譯《穆勒名學》與《名學淺說》開始,中國智識界對歐洲邏輯學的吸收和對本土邏輯的挖掘同步進行,梁啟超和胡適作為對比研究的前驅,成果顯著,直接推進了中國比較邏輯研究的進程,也為日後中國邏輯學的形成奠定了基礎。這些研究大多認為,西方邏輯學的真正影響始於嚴復譯著之後,作為中世紀亞氏邏輯學的譯介文本,《名理探》和《窮理學》並未得到重視。雖然是開拓性的工作,但其功效也僅止於此,在邏輯理論的傳播上意義不大。

近年出版的高聖兵著《Logic 漢譯研究 —— 跨文化翻譯中的“格義”、視域融化與接受》(23) ,採用交往行動理論、翻譯批評學、對比文化學等當代流行的文化交流與翻譯研究理論,系統釐清logic一詞的漢譯及接受過程。書中對明清之際歐洲傳教士帶入中國的邏輯學思想進行梳理,認為傳教士的翻譯目的歸根結底還在於採用適應政策、借助於知識傳播達到傳教目的,而參與譯介的中國士人則帶着本身的文化思想傳統對外來概念進行了“格義”。但在基本文獻上沒有大的突破。

二

1. 關於《亞里斯多德辯證法大全疏解》1540年,依納爵·羅耀拉創立耶穌會。在其親自起草的〈耶穌會憲章〉(Constitutiones)中規定,耶穌會的哲學教育必須以亞里斯多德的著作為底本,耶穌會的〈教育計劃〉(Ratio studiorum) 也規定耶穌會士須學習三年亞里斯多德哲學,其中第一年學習的就是亞里斯多德邏輯學。

16、17世紀,耶穌會在歐洲各地設立大學。葡萄牙科英布拉學院 (Collegium Conimbricenses) 在教授亞里斯多德哲學時,常常採用聽寫的形式授課,其中包含大量對亞里斯多德思想的評註(Commentarii)。當時的耶穌會葡萄牙省會長馮賽卡(P.Fonseca,1528-1599)把這些評註修訂編纂成八部,被稱為“葡萄牙的亞里斯多德”(the Aristotle of Portugal)。這八部書分別為:《亞里斯多德物理學講義》,科英布拉,1591(Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Jesu in octo libros physicorum Aristotelis Stagyritæ, Coimbra, 1591);《亞里斯多德論天講義》,科英布拉,1592年(Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Jesu in quattuor libros physicorum Aristotelis de Coelo, Coimbra, 1592);《亞里斯多德論礦產講義》,科英布拉,1592年(Commentarii etc. in libros meteorum Aristotelis qui parva naturalia appelantur, Coimbra, 1592);《亞里斯多德倫理學講義》,科英布拉,1595年(Commentarii etc. in libros Ethicorum Aristotelisad Nichomachum aliquot Cursus Conimbricensis disputationes in quibus præcipua quaedam Ethicæ disciplinæ capita continentur, Coimbra, 1595);《亞里斯多德論生與滅講義》,科英布拉,1595年(Commentarii etc. in duos libros Aristotelis degeneratione et corruptione, Coimbra, 1595) ;《亞里斯多德論靈魂講義》,科英布拉,1592年 (Commentarii etc. in tres libros Aristotelis de Anima, Coimbra, 1592);《亞里斯多德全稱辯證法講義》,威尼斯,1606年 (Commentarii etc. inuniversam dialecticam nunc primum, ed. Venice,1606)。(24) 上述著作除了在科英布拉出版以外,還在歐洲各地出版了各種地方版本,有名的包括里昂、里斯本、科隆(Lyon, Lisbon, and Cologne)等版本。《亞里斯多德全稱辯證法》即《亞里斯多德辯證法大全疏解》,後一種譯名較為常見,下文簡稱《辯證法大全疏解》。

《辯證法大全疏解》包括“序言”(Prooemium)、薄斐略的“引論” (Isagoge)、“範疇篇”(De Categoriarum)、“解釋篇”(De Interpretatione)、“ 前分析篇”(De Priori Resolutione) 、“ 後分析篇”(De Posteriori Resolutione)、“論題篇”(De Topicorum)、“辯謬篇”(De Sophisticis elenchorum),共十章。全書前兩章為“序言”和薄斐略“引論”,後面按照亞里斯多德《工具論》的章節順序排列。書中除頭兩章完全為評述內容外,其後六章都以如下形式撰寫:首先是章節概要 (Summa Capitis);其次是用拉丁文翻譯的亞里斯多德原著,一般用斜體字書寫;接下來是諸多學者評註(Commentarii);最後是關於本章節的若干篇不同主題的小篇章。若按標題等級從大到小排列即為:書 (Liber) — 章 (Caput) — 專題(Quaestio) — 節 (Articulus) — 小節 (Sectio)。(25)

在進入《名理探》與《亞里斯多德辯證法大全疏解》之間的翻譯研究之前,我們需要對《名理探》的中文版本和內容作一研究。今人對《名理探》的版本研究,以徐宗澤重刻《名理探》所作序和跋為開端,方豪《李之藻研究》中相關內容為集大成者。1631年,即李之藻去世的第二年,《名理探》在杭州首次付梓。(26) 根據方豪的調查,海外所藏《名理探》刻本及抄本主要集中在巴黎國家圖書館、羅馬皇家圖書館、梵蒂岡圖書館,其中以巴黎所藏為最全,首次兩端十卷具備。國內藏有兩部抄本,分別存於當時的上海徐家匯藏書樓與北平北堂圖書館,徐家匯祇存首端五卷,北堂有首次兩端共十卷。今日所見版本,均源自上述各本。最先面世的是民國十五年即1926年北平公教大學 (後改名為輔仁大學) 輔仁社影印本,影印自陳援庵 (陳垣) 校傳抄本,三冊線裝,包括首端五卷。陳本抄自英斂之抄本,英本則抄自馬相伯本,而馬本源自徐家匯原存五卷。

Commentarii Collegii Coimbricensis e Societate Iesu: In Universam Dialecticam Aristotelis Stagiritae, Moguntae, 1606年封面

Commentarii Collegii Coimbricensis e Societate Iesu: In Universam Dialecticam Aristotelis Stagiritae, Cologne, 1611年封面

五年之後的1931年,徐家匯光啟社復刻此五卷,即所稱土山灣本。徐宗澤在重刻《名理探》所作跋中稱,土山灣本出版的第二年,他託人到巴黎影印了國家圖書館藏本十卷,並與此後所見北平北堂圖書館十卷及李天經與李次虨序,在1937年出版了包含上述兩人序的十卷本,將土山灣本與巴黎影印合二為一,收入上海商務印書館王雲五所編“萬有文庫”第二集中,終成第一部現代較完整版本《名理探》。1965年,臺灣商務印書館重印之,列入“漢譯世界名著”中。(27) 1975年,臺灣商務印書館再印之,歸入“人人文庫”。(28)1953年,北京的生活·讀書·新知三聯書店也出版了《名理探》,共384頁,並於 1959年重印,收入“邏輯叢刊”中。(29) 徐宗澤在重刻跋中稱“已譯出譯本分為五端,每端分為五論,成五卷”。(30) 由此可知,徐宗澤認為傅、李二人已譯成之《名理探》本有二十五卷。李天經在其序中稱:“余相於秦中閱其草創,今於京邸讀其五帙,而尚未睹其大全也。”作序時為崇禎九年即1636年。(31) 李次虨也在序中稱:“丁丑冬,先生主會入都,示余刻本五帙,益覺私衷欣赧交構。”丁丑冬為1637年末或1638年初。由此可知,遲至1637年,已刻印的祇有五卷。(32) 李次虨在序中又稱“其為書也,計三十卷”。(33) 曾德昭 (Alvaro Semedo, 1585-1658) 在《大中國志》的 〈李之藻傳〉中稱有二十卷未刻者。(34) 若曾德昭寫作時《名理探》已刻者有十卷,則加上未刻之二十卷即為李次虨所言三十卷;若其時仍祇有五卷,則共為二十五卷,即李次虨所言未能實現。方豪分析了已有的二十五卷說和三十卷說 (35),通過所見北堂拉丁文原本上的中文卷數標註,推知除已印“五公稱”及“十倫”以外,另有“詞句論”(今譯解釋篇,De Interpretatione)、“三段論”(即前分析篇,De Syllogismo 或者 De Priori Resolutione,Analytica Priora) 及“論證論”(即後分析篇,De Demonstratione 或者 De Posteriori Resolutione,Analytica Posteriora) 共二十卷未刻 (36),由此得出實為三十卷的結論。

Commentarii Collegio Coimbricensis e Societate Iesu: In Universam Dialecticam Aristotelis, Cologne, 1611年審查頁

根據方豪等人考證,《名理探》所據《辯證法大全疏解》底本並不是1606年威尼斯的首版,而是1611年科隆版。筆者經過比對,發現1611 年版本除了比1606年版多出了再版者序,還多出當時各級審查機構的審批文書,包括國王議會和會省的審查文書。此外,1611年版在1606年版的基礎上增加了全書所有專題、節和小節的總目錄 (Summa Quaestiorum et Articulorum in Totam Dialecticam),便於讀者查找。1606年版全書共990頁,1611年版共711頁。(37)

現存《名理探》共十卷,是對“序言”、薄斐略的“引論”、“範疇篇”這三部分的譯介。與《辯證法大全疏解》的結構基本保持一致,《名理探》在專題和節這三個層級上同拉丁語原文基本對應,專題對應 “辯”,節對應“支”。但是《名理探》的卷和原文的書 (Librum) 不是一一對應的關係,原文的小節 (Sectio) 在《名理探》中也沒有明確的標誌。拉漢兩個文本比較明顯的區別在於對待亞氏原文與後人評註的問題上:《辯證法大全疏解》在每一章節中都將這二者明確地分割開來,但是《名理探》沒有做到每章都保持一致,有些專題開頭會用以“古”和“解”打頭的段落分別標示開來,“古”表示亞氏原文,“解”表示評述討論。但這套標誌並沒出現在每個專題裡,大多數章節常常將二者混在一起,或僅以“亞利曰”作為區分標誌。

《名理探》與《辯證法大全疏解》的具體章節對應情況如下:

《辯證法大全疏解》的第一章“ 序言”(Prooemium) 共有七節,對應《名理探》五公卷之一的十節,簡要介紹愛知學 (哲學) 的重要意義。

《辨證法大全疏解》的第二章“薄斐略的引論”(Isagoge)共有八節,第一節為前言,第二至六節分別解釋 genus、species、differentia、proprius、accidens,即宗、類、殊、獨、依這五公,第七、八節為總論。這八節正好對應《名理探》五公卷之二到卷之五,此四卷分為七篇,其中第一篇即卷二卷三對應“引論”的第一節,第二篇至第六篇對應“引論”的第二至六節,第七篇對應“引論”的第七、八節。本章是薄斐略對亞里斯多德四謂詞加以闡釋,提出五公稱 —— 即今所謂五賓詞理論。

《大全疏解》第三章“範疇篇”(De Categoriarum) 共分十四節,第一至四節分別對應《名理探》十倫卷之一的先論四篇,第五至九節分別對應《名理探》十倫卷之二到卷之五的前三辯,第十至十三節分別對應卷之五的第四辯與四篇後論,第十四小節在十倫卷中未找到。其中第五至九節是對十倫——即十個範疇的解釋,第五節substantia為卷二十倫之一自立體,第六節 quantitas 為卷三十倫之二幾何,第七節對應卷四的十倫之三互視,第八節對應卷四的十倫之四何似,而第九節則對應了剩下的六個範疇,即 actio (施作)、passio (承受)、situs (體勢)、ubi (何居)、duratio (暫久)、habitus (得有),兩兩為一組,成對而論。

通過下面這個表格,可以清楚釐清拉丁版本的《辯證法大全疏解》與《名理探》間的章節對應關係。

2.《窮理學》的版本及內容簡介

比利時來華傳教士南懷仁 (Ferdinand Verbiest,1623-1688) 是中國天主教史上的重要人物,雖然他較之利瑪竇、湯若望來華稍晚,但“中國天主教教士身後得蒙賜的,在中國歷史上卻祇有南懷仁”(38)。他在明清史上的重要性不僅在於治曆法、鑄大炮、傳播西方科技,使康熙皇帝逐步改變了對待天主教的態度,“給中國教會帶來了約四十年的‘黃金時代’”(39),而且還在於他傳播介紹了西方哲學與宗教。關於後一方面鮮為人所研究。

《窮理學》是南懷仁晚年的著作。康熙二十二年 (1683) 他在進呈《窮理學》的奏疏中說:“臣自欽取來京,至今二十四載,晝夜竭力,以全備理推之學。”(40) 可見《窮理學》非一日之功,而是集南懷仁一生之心血。在此意義上把《窮理學》作為南懷仁一生的代表作也是完全恰當的。

南懷仁之所以如此重視《窮理學》有兩個方面的原因:

第一,從西洋學問來說,《窮理學》可謂“百學之門”。他在奏疏中說:

古今名學之名公凡論,諸學之粹精純貴,皆謂窮理學為百學之宗。謂訂非之磨勘,試真之礪石,萬藝之司衡,靈界之日光,明悟之眼目、義理之啟鑰,為諸學之首需者也。如兵、工、醫、律、量度等學,若無理推之法,則必浮泛而不能為精確之藝。且天下不拘何方何品之士,凡論事物,莫不以理為主,但常有不知分別其理之真偽何在,故彼此恒有相反之說,而不能歸於一;是必有一確法以定之,其法即理推之法耳。

這是告訴康熙,西國雖有六藝,但六藝之根是理推之法,不瞭解這個根、這個本,任何學問不過是浮光掠影,無法精確。

第二,從中國學問來說,《窮理學》乃曆法之本。南懷仁寫《窮理學》時,來中國已經二十多年,他深知曆法在中國的地位和作用,尤其他本人歷經了“熙朝曆獄”,飽受磨難,因楊光先誣而入獄 (41);又因西洋之法準確而重新復出,逐步取得康熙帝的信任。所以,他在奏疏中開宗明義便說:“進窮理學之理,以明曆理,以廣開百學之門,永垂萬世。竊唯治曆明時,為帝王之首務。”曆法是如此重大之事,但南懷仁認為長期以來,中國曆法是祇知其數而不知其理。正像一個人祇有其形體而無靈魂一樣。所以,南懷仁在奏疏中對中國曆法史作了簡要回顧。他認為史書中記載的漢代以後的名家曆法大都停留在表面,都是“專求法數,罕求名理”。元代郭守敬之曆法號稱精密,實際上當時已出現了不足,即“推食而不食、食而失推之弊”。究其原因在於這些曆法都“未能洞曉本原”。

南懷仁所呈進的《窮理學》得到了康熙的認可。自南懷仁康熙二十二年進呈《窮理學》一書以來,史書多有描述性記載,而無詳細具體之介紹。

徐宗澤在《明清間耶穌會士譯著提要》一書中談到此書時說:

耶穌會士南懷仁譯,康熙二十二年八月二十六日進呈御覽,共六十卷。熙朝定案中有南懷仁‘恭進窮理學摺’,此書是一部論理學,想譯自亞利斯多德哲學之一部分,或即高因磐利大學 (Universite de Coimbre) 哲學講義課本,續付凡際 (François Furtado, 1587-1653)、李之藻《名理探》而完成之書也。

從徐宗澤的這段話我們可得出結論:1、他本人並未見過此書,關於此書情況他祇是猜想;2、他猜想《窮理學》是亞利斯多德哲學的一部分;3、他猜想《窮理學》是《名理探》的續本。

費賴之 (Louis Pfister, SJ) 在《在華耶穌會士列傳及書目》一書中講到南懷仁時也提到了此書,他說:

帝命懷仁撰哲學進呈,懷仁輯付凡際之《名理探》,艾儒略 (Jules Aleni)、畢方濟(François Sambiasi) 之《萬物真原》、《靈言蠡勺》,利類思 (Louis Buglio) 之《超性學要》,王豐肅 (Alphonse Vagnoni) 之《斐錄匯答》等書,錄其概要,參以己意,都為六十卷,書成進呈,帝留中閱覽。(42)

費賴之的這個記載表明兩點:1)《窮理學》是南懷仁將其他來華傳教士有關著作匯輯而成;2)《窮理學》的主要來源是傅泛際、艾儒略、利類思、王豐肅、畢方濟等人的著作。很明顯徐宗澤和費賴之的記載相互不一,材料來源也不一樣。但他們倆人都是在轉述、介紹這部著作,都未見過原著原文。

從目前的文獻來看,見到此書殘本的可能有兩人。一人在民國二十八年十一月十九日的天津《益世報》上發文談此事,這篇文章我一直未能讀到,但徐宗澤作過轉述。徐宗澤說:“近年北平燕京大學圖書館收得舊抄本《窮理學》殘本一部,共兩函十六本,朱絲闌恭楷,書面綢綾標題,頗似進呈之本。計存《理推之總論》五卷,〈形性之理推〉一卷,〈輕重之理推〉一卷。”(43) 見過此殘本的另一人可能是馮承鈞先生,他在費賴之一書的中文版註釋中說:“今見有懷仁撰《進呈窮理學》舊抄本,已殘缺不完,計存〈理推之總論〉五卷,〈形性之理推〉三卷,〈理辯之總論〉五卷,應是此書。”(44) 這裡馮先生是親眼所見,還是讀到了《益世報》或徐宗澤的介紹亦未可知。然就徐、馮二人所言,《窮理學》殘本是存在的,不同之處在於對殘存本的篇目記述不一,〈形性之理推〉徐宗澤說是一卷,而馮承鈞說是三卷;徐宗澤未講〈理辯之五公稱〉這部分內容,而馮承鈞認為有五卷。

現將北大圖書館所藏的《窮理學》殘本作一介紹。

這套殘本共二函十六冊,抄本,每頁是單邊單欄,上花口。書面如徐宗澤所說為“書面綢綾”,《理推之總論》標題下有“治理曆法加工部右侍郎又加二級臣南懷仁集述”。從整個書的裝幀來看屬於進呈的內府本。筆者曾在北圖工作多年,見過傳教士徐日昇 (Thomas Pereira) 的《律呂纂要》一書,此書也屬清宮廷內府本,所見裝潢與筆者見到的《窮理論》十分接近。從內容上來說,費賴之認為《窮理學》是將部分來華耶穌會士的著作輯集而成,是有一定道理的。

這兩函十六冊中第一冊為目錄,具體情況如下:

〈理推之總論〉(一卷)、〈理推之總論〉(二卷)、〈理推之總論〉(三卷)、〈理推之總論〉(四卷)、譜〈理推之總論〉(五卷)、〈形性之理推〉(六卷)、〈形性之理推〉(八卷)、〈形性之理推〉(九卷)、〈輕重之理推〉(七卷)、〈理辯五公稱〉(一卷)、〈理辯五公稱〉(二卷)、〈理辯五公稱〉(三卷)、〈理辯五公稱〉(四卷)、〈理辯五公稱〉(五卷)。

南懷仁在呈康熙的奏摺中稱“窮理之書六十卷”,從這個殘本的目錄來看〈理推之總論〉五卷,〈形性之理推〉至少有九卷,〈輕重之理推〉至少有七卷,〈理辯五公稱〉五卷,合計二十六卷。考狄 (M.Henri Cordier) 在其 L’Timprimerie sino-Européenne en Chine. Bibliographie 中關於南懷仁的中文著作列出〈形性理推〉五卷,〈預推經驗〉一卷,〈光向異驗理推〉一卷,〈理辯之引啟〉二卷,〈目習圖說〉一卷,《理推各圖說〉一卷。(45) 這有十卷,合起來共有三十七卷,也就是說還有二十三卷的情況現在完全不知。

《窮理學》被認為是集西學之大成的著作,它和其他來華耶穌會士的譯著有着密切的關係。由於篇幅所限,本文不擬一一展開這種考證和研究,而祇取《窮理學》和《名理探》的關係稍加說明。

《名理探》是來華傳教士介紹西方哲學的最重要著作之一。李天經說:“《名理探》十餘卷,大抵欲人明此真實之理,而於明悟為用,推論為梯。讀之其似奧而味之其理皆真誠也,為格物窮理之大原本哉。”(46) 這個殘本中的〈理辯五公稱〉取自李之藻的《名理探》的前五卷,所不同的是李之藻在翻譯中加入了許多天主教的內容,而南懷仁則將與邏輯學無關的宗教內容刪去。這充分表現了南懷仁的傳教策略。他繼承了利瑪竇的科學傳教的路線,尤其是經過楊光先的反教案後,他更為謹慎,在科學和宗教之間加以平衡,正如他在1683年致歐洲會友的一封信中所說:“皇帝的意志對我們處處有限制,如違背他的意志,或者對此有任何輕微的表現,就會立刻危害我們的整個傳教事業。”(47)

李之藻在《名理探》中對亞里斯多德的邏輯學體系作了清楚表述,他說:“名理探三門,論明悟之首用,次用,三用。非先發直通,不能斷通,非先發斷通,不能得推論。三者相因,故三門相須為用,自用相先之序。”(48) 這裡“直通”是指“概念”,“斷通”是指判斷;“推通”是指推理。《名理探》的“五公論”是對事物種類及其性質的分析,屬於認識論範疇,對於形式邏輯來說,祇是預備性的知識。而《名理探》中的“十論”講的是亞里斯多德《工具論·範疇篇》中的十個範疇。現殘存的〈理推之總論〉五卷屬於“ 推理” 的內容, 現所見李之藻的《名理探》中沒有刻出這五卷。李之藻在《名理探》的目錄最後有“第三、四、五端之論待後刻”一句。據此,我對《窮理學》和《名理探》的關係得出以下兩點結論:

第一,徐宗澤當年已經考證並核對了《名理探》的原拉丁文本,得出《名理探》全部應是二十五卷。(49) 曾德昭 (Álvaro Semedo, 1585-1658) 在他的《中國通史》一書後已附錄〈李之藻傳〉,另《名理探》還有二十卷待刻,顯然他此時祇看到了“五公論”的五卷(這五卷於1631年成書)。這樣《名理探》應有二十五卷收入《窮理學》中,其中已刻的十卷,即“五公論”(五卷)、“ 十論” ( 五卷) , 這未刻的十五卷被南懷仁重新刻印收入《窮理學》中。這點南懷仁在奏書中講得很清楚:“詳察窮理之書,從西字已經翻譯而未刻者,皆校對而增修之,纂集之,其來經翻譯者,則接續而翻譯加以補之,輯集成帙。”

第二,《理推之總論》是李之藻譯竟未刻之文獻,由南懷仁刻印成書。(50) 這五卷的發現對於研究西方哲學在中國早期的傳播,對於中國邏輯史的研究都有着重要意義。

總之,《窮理學》是南懷仁的一本重要的著作,是當時西學之集大成者。從這個殘本我們可以看到,南懷仁傳播西方宗教哲學貢獻很大,僅他將《名理探》所剩下的十五卷重新刻印就功不可沒。鑒於《名理探》的〈理推之總論〉五卷已經失傳,現祇存於《窮理學》的殘本之中,故將這五卷的目錄附後,以饗讀者。

《窮理學》目錄頁

理推總論一卷目錄

總引

論題列輿限界及理推也者(四張)

論題列與限界其理正否辯(十五張)

解題列為(十四張)

就幾何與何以析題列之屬端(二十張)

限界(二十七張)

解理推也者當否(三十四張)

解推論之本理何屬(三十四張)

解理推當否(四十一張)

凡理推為就規模之推辯者否(五十張)

《窮理學》“理推之總論”首頁

理推之總論二卷目錄

真題相轉(一張)

前設之四論當否(八十三張)

公且非以直相轉(八十三張)

公且是者相轉(十四張)

特之題列之相轉(二十四張)

子之題相轉(二十九張)

直之題列可就及置受轉否(三十二張)

固然這題反置三相轉(三十二張)

論凡屬可不然之題與凡有合成之限界京可就反置受轉事(四十張)

理推之總論三卷目錄

何若題相轉(一張)

論屬何若題之相轉(十一張)

固能可二何若屬是者其題六轉當否(十一張)

理推總論五卷目錄

論理推由屬何若之稱謂造成者(一張)

從一因一直雜成之理推繫第一形者(三張)

論雜之理推在矛二形有一題屬固然一題為直者(七張)

雜之理推有一題為固然一題為直繫於第三形者(十張)

論可然非固然者(十六張)

論有兩題屬可然之理解繫於第一形者(二十張)

十四篇至二十篇總略(二十一張)

論兩題皆屬可然者(二十三張)

論一題為可然一題為直然者(二十四張)

論一題固然一題可然者(二十至二十七張原缺,十六張)

亞利二十二以至二十七篇總徊(二十七張)

二十八篇總徊(二十九張)

二十九篇總徊(三十張)

三十篇至三十二篇總略(三十二張)

三十二篇以至本卷終總略(三十四張)

諸篇之總論(三十七張)

理推者之能有六(三十七張)

論推也者之有六(四十張)

他推辯知如何歸乎理推者(四十張)

引推比推非全推名所宜舊之形(四十五張)

三

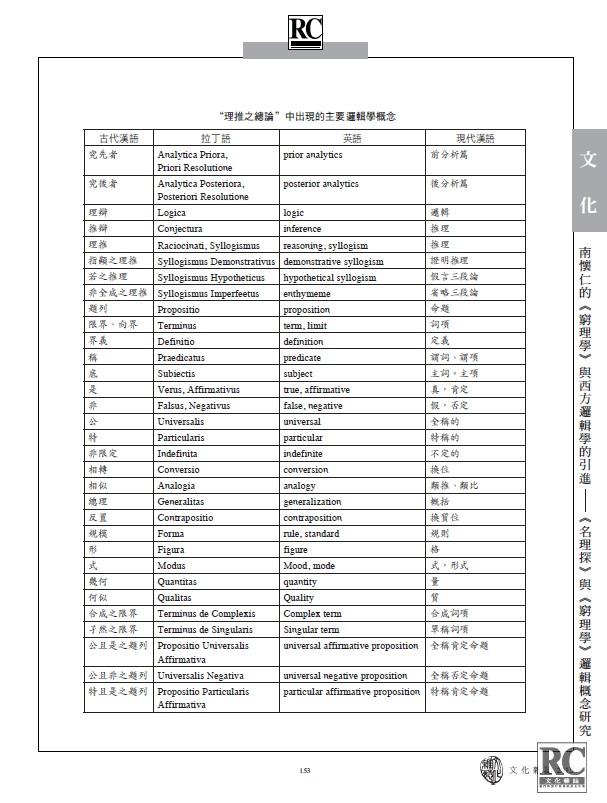

由於《窮理學》中祇有“理推之總論”是關於亞里斯多德三段論的,因此本文祇考察這一部分的邏輯學詞彙。顧有信論文中關於這部分內容也列出了主要的詞彙表,但同樣不包括拉丁原詞。本文在顧表格基礎上,加入拉丁文原詞,加以補正,並增添表中遺漏詞彙。

“理推之總論” 是《窮理學》中譯介三論的部分,也是現存《窮理學》中唯一有關亞里斯多德邏輯學的部分。“理推之總論” 開卷即用幾句話闡述了亞里斯多德推理的內容:

究先究後,古論總有四卷,亞利名為究解之論,而此云究先究後者,以別其中兩論之各名也。然而亞利分別兩論,名先二卷為理推,而後二卷為指顯之理推,則夫究先究後之名,非亞利所立,乃釋亞利者所立耳。所謂究解者元文曰:亞納利細譯言物復歸乎所由受成之元始也。

“亞納利細”是拉丁詞 Analytica 的音譯,即物之所以成為物的根本原因以及其推理過程,也就是今天所說的演繹邏輯。“究”在古籍中有窮、盡的意思,如《新唐書》卷一百六十七〈列傳第九十二‧白裴崔韋二李皇甫王〉:“貞元十二年,德宗誕日,詔給事中徐岱、兵部郎中趙需、禮部郎中許孟容與渠牟及佛老二師並對麟德殿,質問大趣。渠牟有口辯,雖於三家未究解,然答問鋒生,帝聽之意動。”(51) 此處的“究解”表示對於三家學說不能窮其道理並講解地明白透徹。《全唐文》中也有類似例證 (52),都表示透徹清晰地理解知識。“究解之論”中的“究”採用的是推尋、探究之義,如司馬遷〈報任少卿書〉:“亦欲以究天人之際,通古今之變,成一家之言。”“究解之論”就是推究物之理的學問。

亞里斯多德演繹邏輯的核心部分主要集中在前後分析篇中,前分析篇主要討論三段論,後分析篇論述證明、定義、演繹方法等問題。“究先”者即為前分析篇,“究後”者即為後分析篇;前二卷所論“理推之論”即三段論,後二卷所論“指顯之理推”即演繹推理、證明等。“指”、“顯”二字在中國古籍中未見其合成為一個詞,但這二字都有指出、顯露的意思,如《韓非子‧說難》:“有而不罪,則明割利害以致其功,直指是非以飾其身。”(53) 又如柳宗元的〈鈷鉧潭西小丘記〉:“嘉木立,美竹露,奇石顯。”(54)“指顯”聯合即通過演繹、證明等方法,讓過程明晰,使結果顯露。

“理辯”是《窮理學》中的核心詞彙之一,五公稱部分就以“理辯學”命名,中國古書中見使用。“理辯”一詞在《名理探》的五公卷中未見使用,南懷仁在編著《窮理學》時加入,也許是想將五公稱與三段論更好地結合起來,體現出五公稱對邏輯推理的意義;亦或許祇是南懷仁的私心,不提傅泛際義譯李之藻達辭,而祇有“治理曆法加工部右侍郎又加二級臣南懷仁集述”,想將譯介之功收歸己有。唐朝著名的《酉陽雜俎》(55) 中記載了京兆尹黎幹與老翁的故事,老翁“夜深,語及養生之術,言約理辯”。此處“ 言約理辯” 是一個並列片語, “ 言約” 與“理辯”分別為主謂結構,意為能言善辯、言辭漂亮,“辯”用來形容言辭的狀態。在宋代的文獻中,“辯”開始被更多地當作動詞使用。《續資治通鑒長編》中官員吳大忠分析北疆敵情時,提到蔚州、應州、朔州三地的敵情:“北人窺伺邊疆,為日已久,始則聖佛谷,次則冷泉村,以致牧羊峰、瓦窯塢,共侵築二十九舖。今所求地,又西起雪山,東接雙泉,盡瓶形、梅回兩寨,繚繞五百餘里。蔚、應、朔三州侵地,已經理辯,更無可疑,惟瓦窯塢見與北界商量。”(56)“理辯”在這裡是分析討論的意思,經過分析討論,蔚州、應州、朔州三地面臨的危險已毋庸置疑。在《續資治通鑒長編》的另一篇中,“理辯”出現了不同的意義:“宜先令河東經司檢蘇安靜元與西人要約文字圓備,仍除所差折固,更選諳熟邊事信實使臣一人,牒鄜延路令移報宥州,約日與已差定官於界首各出文字,理辯交會。其諾爾一戶,如是未敍盟以前逃背,於誓詔當給還,即具以聞。”(57) 不同於前一篇中的分析討論,此處表示對立雙方你來我往的辯論。同樣的用法還出現在元朝俞希魯的至順《鎮江志》:“公抗辭建訴,極言:‘厚斂病民,非所以利國。且潤為郡,瀕江帶山,土壤疏瘠,民多下貧,非他郡富庶比。常賦不能充,里胥縣吏往往揭閉稱貸,若復增益,勢不可弗聽。’公侃侃理辯,益懇至,無撓辭。取所受宣命歸納之,願免官罷去。”上述三例都將“理辯”視作動詞,“理”與“辯”是並列關係。《窮理學》基本延續了宋代以來的這種用法,突出了對立與分析辯論的特性,“理辯學”就是一門與推理分析有關的學問,即邏輯學:“理辯學之向界則亦可以為究先者之向界也。”(58)

“題列”是另一個《窮理學》三段論的核心詞彙。“解釋題列而云,乃是言論或能是或能非何義於何物者也。”(59) 將這句話用現代漢語表示出來,即為命題,就是判斷某個主謂形式是真是假的語言形式。“題列”還被用來表示前提,與此相同的是,在拉丁文中,這兩個含義都用同一個詞 Propositio 書寫。用現代漢語表述的亞里斯多德〈前分析篇〉這樣寫道:

前提是對某一事物肯定或否定另一事物的一個陳述。它或者是全稱的,或者是特稱的,或者是不定的。所謂全稱前提,我是指一個事物屬於或不屬於另一事物的全體的陳述;所謂特稱前提,我是指一個事物屬於另一個事物的有些部分、不屬於有些部分或不屬於另一個事物全體的陳述;所謂不定前提,我指的是一個事物屬於或不屬於另一個事物,但沒有表明是特稱還是全稱的陳述。(60)

在《窮理學》中,可以找到類似的表述。(61)前者是對前提的解釋,後者是對命題的介紹。前提本身就是一個命題,是一個可以通過其推理出其它命題的命題。因此,《窮理學》對 Propositio一詞的翻譯做到了既尊重原文意義,又顧及詞彙形式,堪稱典範。

“題列”一詞乃傅、李二人新創詞彙,因命題這一概念本身來自於歐洲中世紀邏輯學,中文古籍中原本沒有與之相對的概念。兩字一起使用時,“題”常取書寫義,“列”取陳列義,用作在某物上題寫圖畫。(62) 拉丁文中Propositio 一詞,由 pro- 和 positio 組成,pro- 意為在某物之前,positio 表示放置、處所。“題”在古漢語中本義為額頭,如“是黑牛也而白題”(63),若再取“列”之陳列義,並將額頭引申為開頭、起始,則“題列”合起來表示放置於起始,與前提的含義相符。“題”的一個最廣泛使用的詞義是題目、問題,“列”在古籍中還有陳述、說明的含義,如“顧惟效死之無門,殺身何益,更欲呼天而自列,尚口乃窮”。(64) 若按此義,並將“列”之義稍加引申為申辯、辯論,則“題列”可解釋為對某個題目的分析推辯,亦粗合命題之義。

與“題列”緊密相連的“限界”意為詞項,包括主項與謂項,或主詞與謂詞,例如:“若謂亞利解限者,但指凡留存界者,其義乃析題列之所歸之稱與底也。則非凡析題列之所歸者皆為限界,惟所歸而為題列之稱底者。”(65) 亞里斯多德〈前分析篇〉這樣定義詞項:“所謂詞項我是指一個前提分解後的成分,即謂項和主項,以及被加上或去掉的系詞‘是’或‘不是’。”(66) 這個定義可以被視作前面兩句話的結合,“底”是主詞或主項,“稱”是謂詞或謂項,而“限界”則是除了系詞以外的二者的合稱-詞項。“限界”一詞在古書中常用作邊界之義,如“凡得見聞,雅喜抄錄,或搜之遺編斷簡,或採之往行前言,上至聖神帝王吟詠,下至闤闠閭里碎言,近而衽席晤談,遠而裔戎限界,歲積月盛,篇盈帙滿,不覺瑣屑涉乎繁蕪?”(67) 這段話中的“遠而裔戎限界”就是指遠到外族邊境之地。“限”還可限定講,如“敕船官悉錄鋸木屑,不限多少”。(68)而“定”在古籍中也可引申為範圍講,如白居易〈遊悟真寺〉:“野綠簇草樹,眼界吞秦原。”《窮理學》中指出“釋限界亦指所析之兩端”,“惟在題列之兩端可謂限界”,這些解釋清楚地反映出“限界”具有劃出邊界、範圍及定義的作用。

作為具有邊界、定義作用重要標誌的“底”與“稱”同樣有其詞義來源。“底”的最基本意義是最下面、盡頭。宋玉的〈高堂賦〉中有“不見其底,虛聞松聲”(69)。引申為底座,如“臣家居海隅,頗知海舟之便,舟行海洋不畏深而畏淺,不慮風而慮噍,故制海舟者必為尖底,首尾必俱置柁”中,底即為船之底部、底座。(70) 進一步可引申為基礎、基本。“惲材朽行穢,文質無所底,幸賴先人餘業得備宿衛,遭遇時變以獲爵位,終非其任,卒與禍會”。(71) 此句中用來指在文采與質樸方面沒有多少根基。用現代語言來解釋主項,就是一個命題中被斷定對象的詞項。這個對象是一個命題中最重要、最核心的元素,因此可以將其理解為這個命題的根基所在。與此相對的拉丁詞語 Subiectis 的意思是某物或其題目、主題,是一個被詮釋的對象,其詞 sub- 本身的意思則是在某事物下面,恰與“底”的基本義相符,亦可引申為根基。與“底”成對出現的稱”基本義為稱量輕重,表示稱述、述說之義時經常以“稱謂”一詞出現,如《宋書·武帝紀》中“事遂永代,功高開闢,理微稱謂,義感朕心”。(72) 又如蘇洵的《史論上》中“使後人不通經而專史,則稱謂不知所法,懲勸不知所沮”。(73)“稱”一詞譯自拉丁語 Praedicatus,prae- 為在某物之前,dic- 的意思是說、講,表示對某事物的稱說。謂項的含義恰恰是對主項的判斷陳說,與“稱謂”之義相合。照此推論,後世取其中的“謂”字合成“謂項”一詞,應該是取“稱謂”之“謂”一字而成。

【附錄】進呈《窮理學》書奏

治理曆法加工部左侍郎又加二級南懷仁謹奏為恭:進《窮理學》之書,以明曆理,以開百學之門,永垂萬世事。

竊惟治曆明時,為帝王之首務。今我皇上治曆明時,超越百代,如太陽之光,超越諸星之光。然蓋曆法有屬法之數,有立法之理,設惟有其法之數,而無其法之理,即如人惟有形體,而無靈性,亦發諸天惟有定所,而無運動之照焉。夫曆理為諸屬恒動定規之所由,如泉源為水流之所自也。嘗觀二十一史所載,漢以後諸家之曆詳矣,大都專求法數,罕求名理。修改之門戶雖歧,實則互相依傍。雖間有一二新意,安未能洞曉本原。惟元郭守敬之曆,號稱精密,顧其法亦未盡善,在當日已有推食而不食、食而失推之弊。其立法之後,不越十八年,其差已如此,況洞至於今日哉。今我皇上之治曆,已為全備,其書則有《永年曆表》、有《靈臺儀象表》、有《諸曆之理指》一百五十餘卷。曆典光明,可謂極矣。然臣猶有請者,非為加曆內之光,惟加曆理之外光。將所載諸書之曆理,開窮理之學以發明之,使習曆者知其數,並知其理,而後其充發具於外也。今習曆者惟知其數,而不知其理;其所以不知曆理者,緣不知理推之法故耳。夫見在曆指等書,所論天文曆法之理,設不知其推法,則如金寶藏於地脈,而不知開礦之門路矣。若展卷惟泥於法數,而不窮其法理,如手徒持燈,而不用其內之光然。故從未學歷者,必先熟悉窮理之總學。蓋曆學者,窮理學中之一支也。若無窮理學,則無真曆之學,猶木之無根,何從有其枝也。所以前代曆法壞亂失傳,朦朧不明者,皆不知理推之法故也。

臣欽取來京,至今二十四載,晝夜竭力,以全備理推之法,詳察窮理之書,從西字已翻譯而未刻者,皆校對而增修之,纂集之;其未經翻譯者則接續而翻譯以加補之,輯集成帙,庶幾能備理推之要法矣。前曾在內臣奏聞,及越一載,覆上問格物窮理之書已翻譯完畢否?必見我皇上萬機之中,尤惟念新天地典學,明睿所照,知窮理學為百學之根也。且古今各學之名公凡論,諸學之粹精純貴,皆謂窮理學為百學之宗,謂訂非之磨勘,試真之勵石,萬藝之司衡,靈界之日光,明悟之眼目,義理之啟鑰,為諸學之首需者也。如兵工醫律量度等學,若無理推之法,則必浮泛而不能為精確之藝。且天下不拘何方何品之士,凡論事物,莫不以理為主,但常有不知分別其理為真偽何在,故彼此恒有相反之說,而不能歸於一,是必有一確法以定之,其法即理推之法耳。然此理推之法,詢能服人心,而成天下之務,可為以為天下之法也。若寶塔城池,奇巧等工,年代工已久,必至淹沒,而創立者之名,亦與方淹沒矣。孔孟之學,不世不磨,理推之學亦然。蓋理為人性之本分,永刻在人類心中。今皇上開理學之功名,必同刻在人心,為永遠之鞏固,緣人性永遠不滅,識是故也。由此而皇上之功與孔孟齊光於天壤點。茲成窮理之書六十卷,進呈御覽,伏乞睿鑒,鏤板施行,臣厚從曆法起見,字多逾格,為此具本親齏,謹見奏聞。

康熙二十三年八月二十六日奏

九月初八日奉旨:禮部、翰林院會

【註】

(1) 參見方豪《李之藻研究》,臺灣商務印書館,1966年,頁125-129。

(2) 參閱張西平〈窮理學——南懷仁最重要的著作〉,《國際漢學》第四期,大象出版社,1996年。

(3) 從20世紀90年代後,由於北大《窮理學》部分殘本的發現,中外學術界已經開始關注並展開研究。

(4) (5) Joachim Kurtz, The Discovery of Chinese Logic:Genealogy of a Twentieth-Century Discourse, p. 70; p.78.

(6) (7) (8) (9) Robert Wardy, Aristotle in China, Language,Categories, and Translation, Cambridge University Press, 2000, p. 149; p. 146.

(10) 參閱張西平《中國和歐洲早期哲學與宗教交流史》,東方出版社,2000年。

(11) 徐光台:〈明末西方《範疇論》重要語詞的傳入與翻譯—— 從《天主實義》到《名理探》〉,姚小平主編《海外漢學探索管窺四百年》,外語教學與研究出版社,2008年。

(12) 曹傑生:〈略論《名理探》的翻譯及其影響〉,《中國邏輯史研究》,1982年。

(13) 李天綱:〈從《名理探》看明末的西書中譯〉,《傳統文化與現代化》1996年第6期。

(14)陳潔、解啟揚:〈西方邏輯的輸入與明末文化思潮〉,《廣西師院學報》2001年第1期。

(15) 肖朗:〈明清之際耶穌會士與西方大學講義的譯介〉,《教育研究》2005年第4期。

(16)Peter M. Engelfriet, The Genesis of the First Chinese Translation of Euclid’s Elements Books - I-VI(Jiheyuanben; Beijing, 1607) and its Reception up to 1723;中譯本為《歐幾里得在中國 —— 漢譯〈幾何原本〉的源流與影響》,紀志剛、鄭誠、鄭方磊譯,鳳凰出版傳媒集團、江蘇人民出版社,2008年。

(17) 徐宗澤: 《明清間耶穌會士譯著提要》, 中華書局,1989年,頁147。

(18) (法) 費賴之:《在華耶穌會士列傳及書目》,馮承鈞譯,中華書局,1995年,頁356。

(19) Ad Dudink & Nicolas Standaert, “Ferdinand Verbiest’s Qionglixue (1683)”《窮理學》, Leuven Chinese StudiesVI , edt. by Noёl Golvers, Leuven University Press,1999.

(20) 尚智叢:〈南懷仁《窮理學》的相關內容及基本結構〉,《清史研究》2003年第8期。

(21) No ёl Golvers, “Verbiest’s Introduction of Aristoteles Latinus (Coimbra) in China: New Western Evidence”,Leuven Chinese Studies Ⅵ, edt. By Noёl Golvers,Leuven University Press, 1999.

(22) (美) 魏若望編:《傳教士科學家工程師外交家南懷仁(1623-1688)》,社會科學文獻出版社,2001年。

(23) 高聖兵:《Logic 漢譯研究 —— 跨文化翻譯中的“格義”、視域融化與接受》,上海譯文出版社,2008年。

(24)參見肖朗:〈明清之際耶穌會士與西方大學講義的譯介〉,《教育研究》2005年第4期和“Conimbricenses.” John Cassidy, The Catholic Encyclopedia, Vol. 4, New York:Robert Appleton Company, 1908.

(25) 瓦第在其書中描述《辯證法大全疏解》時,把 articulus放在 quaestio 之前,似乎有誤。

(26) (法) 費賴之,馮承鈞譯《在華耶穌會士列傳及書目》,中華書局,1995年,頁157。

(27) 參見《名理探》,臺灣商務印書館,1965年,下冊,頁579-582;方豪:《李之藻研究》,臺灣商務印書館,1966年,頁117-120。

(28) 北京國家圖書館,X\B81\24\臺港澳文獻閱覽室\臺港圖書12層南。

(29) 本文採用臺灣商務印書館1965年本為底本,此後若不特加說明,提到《名理探》時均指此本。

(30) 《名理探》,臺灣商務印書館,1965年,下冊,頁581。

(31) (32) (33)《名理探》,臺灣商務印書館,1965年,上冊,頁5;頁8;頁8。

(34) (葡) 曾德昭:《大中國志》,何高濟譯,上海古籍出版社,1998年,頁294。

(35) 此外,持二十五卷說的有顧有信,他在 Discovery of Chinese Logic: Genealogy of A Twentieth-Century Discourse 中認為解釋篇 (De Inter Pretatione) 為未譯章節;持三十卷說的有惠澤霖 (在《中國公教典籍叢考》) 等。

(36) 方豪:《李之藻研究》,臺灣商務印書館,1966年,頁127-128。

(37) 1606年版為蔣薇從葡萄牙國家圖書館網站上獲得,在此表示感謝。

(38) 方豪:《中國天主教人物傳》,第2冊,香港公教真理學會,1970年,頁162。

(39) 林金水:〈論南懷仁對康熙天主教政策的影響〉,Sino-Westem Cultural Relations Journal XIV. 1992, p. 18.

(40) 徐宗澤: 《明清間耶穌會士譯著提要》, 中華書局,1989年,頁191。

(41) 楊光先:《不得已》上卷,《天主教東傳文獻續編》三,臺灣學生書局,1984年,頁384。

(42) 費賴之: 《在華耶穌會士列傳及書目》, 中華書局,1995年,頁356。

(43) 徐宗澤: 《明清間耶穌會士譯著提要》, 中華書局,1989年,頁190-191。

(44) 費賴之: 《在華耶穌會士列傳及書目》, 中華書局,1995年,頁356,現北大的藏本中有二頁未註明作者的散頁,從行文的風格和口氣來說,很可能是馮承鈞先生當年讀此書時之遺墨。

(45) M. Henri Cordier, L’imprimerie sino-européenne en Chine:Bibliographie des ouvrages publiés en Chine par les Européns au XVIIe et au XVIIIe siècle, Paris, Imprimerie Nationale. 馮承鈞先生在《在華耶穌會士列傳及書目》第356頁註中說考狄書目中關於《窮理學》的書祇有《形性理推》五卷,《光向異驗理推》一卷,《目習圖說》一卷,《理推各圖說》一卷,《理辯之引啟》二卷,少了《預推經驗》一卷。

(46) 徐宗澤:《明清間耶穌會士譯者著提要》,中華書局,1989年,頁194。

(47) 南懷仁:〈扈從康熙皇帝巡幸西韃靼記〉,張美華譯,《清史研究通訊》1987年第1期。

(48) (49)《名理探》,臺灣商務印書館,1974年,頁481。

(50) 《窮理學》的刻本至今尚未發現。

(51) 歐陽修、宋祁等《新唐書》卷一百六十〈列傳第九十二〉,武英殿本。

(52) “僕有識以來,寡於嗜好,經術之外,略不嬰心。幼年方小學時,受《論語》、《尚書》,雖0微,而依說與今不異。”見董誥等《全唐文》卷三百二十三,揚州官刻本。

(53) (54)《古代漢語詞典》,商務印書館,2003年,頁2024;頁1700。

(55) 段成式:《酉陽雜俎》卷九《盜俠》,通行本。

(56) 李燾:《續資治通鑒長編》卷二百六十“神宗熙寧八年”。

(57) 俞希魯:《至順鎮江志》卷十五,通行本;李燾:《續資治通鑒長編》卷二百九十五“神宗元豐元年”。

(58) “理推之總論”卷一,第四張,《窮理學》抄本影印檔。

(59) “理推之總論”卷一,第八張,《窮理學》抄本影印文件。

(60) 苗力田主編《亞里斯多德全集》,第一卷,中國人民大學出版社,1997年,頁294。

(61) “亞利就幾何析題列有三端:一公二特三非限定之題列也。未及論孑一者,緣凡孑一之諸有常變,不屬解特之題列,解公之題列,云是有公且屬公號志底者也,如云凡生覺者是自立之體也。是有公且屬特號志底者也,如云或一人為窮理者。解非限定之題列,云是其底非屬何一某號者也,故云非限定,即非屬乎某一定之幾何者也。”“理推之總論”卷一,第二十一張,《窮理學》抄本影印檔。

(62) 例如“古舊相傳,有《五時般若》,窮檢經論,未見其說。唯有《仁王般若》,題列卷後,具有其文。”見釋道宣編《廣弘明集》卷十九,大正藏本。

(63) 【謝量移汝州表】語出《韓非子·解老》,漢語大字典,四川辭書出版社、湖北人民出版社,頁1883。

(64) 蘇軾:《蘇軾集》卷六十七,明海虞程宗成化刻本。

(65) “理推之總論”卷一,第二十九張,《窮理學》抄本影印文件。

(66) 苗力田主編《亞里斯多德全集》,第一卷,中國人民大學出版社,1997年,頁295。

(67) 陳全之:《蓬窗日錄·後語》,上海書店影印本。

(68) 《古代漢語詞典》,商務印書館,2003年,頁1703。

(69) 李善註《文選》卷十九“賦癸”,胡克家重刊本。

(70) 邱濬:《大學衍義補》卷三十四,四庫全書本。

(71) 班固:《漢書》卷六十六“公孫劉田王楊蔡陳鄭傳第三十六”,百衲本。

(72) 沈約:《宋書》卷一“本紀第一”,武英殿本。

(73) 蘇洵:《嘉祐集》卷九“史論”,四部叢刊本。

* 張西平,北京外國語大學教授、博導,亞非學院院長,北京外國語大學中國海外漢學研究中心主任,兼中文學院副院長;中國社會科學院基督教研究中心副主任;世界漢語教育史國際研究會會長,中國中外關係史學會副會長,中國宗教學會和中國比較文學學會理事;《國際漢學》主編,《國外漢語教學動態與研究》主編;國務院有突出貢獻的專家,享受政府特殊津貼。此文是作者在指導自已的碩士生侯樂完成論文後,雙方合作共同完成的。