晚清是中西交流的黃金時期,西方新教傳教士懷抱着傳播基督教義的理想來到中國,希望改變中國文化傳統和中國人的信仰。為了實現這一理想,他們注重對下層民眾的傳教、推廣白話文、創作基督教小說,客觀上推動了中國近代文學的通俗化進程。

隨着近代工商業文明的發展,晚清的中國文人獲得了前所未有的就業機會。科舉制度的廢除迫使他們離開仕途,成為近代文化運轉機制中的一分子。科技發展、都市化和人口集中的趨勢越來越明顯,資本主義商業運行機制主宰了文學的社會運行機制,建立了新的傳播模式。稿酬制度在20世紀初的確立,促進了創作事業的繁榮,並為職業作家的成長和壯大奠定了經濟基礎,而創作通俗小說則是他們獲取稿費的主要方式。傳教士所引進的現代報刊逐漸形成風氣,商業報刊以平民為主要對象,連載小說成為報紙招徠讀者的重要手段,小說文本開始迅速被閱讀、被消費。19世紀成為了大眾文化迅速崛起的時代,通俗文學在這個時代備受歡迎。都市經濟的發展和傳教士的事工使得在上海等開放較早的城市裡逐漸產生了一群新的中產階級讀者,甚至吸引了一些士大夫加入了報刊和小說的作者和讀者隊伍,壯大了通俗文學的聲勢。上海的書肆中更是出現了“經史不如八股盛,八股無如小說何。鄭聲不倦雅樂睡,人情所好聖不呵”(1) 的現象。這些新興的市民群體識字卻閱讀品味較低,精英文學不能填補他們的精神真空,因此對通俗文學需求旺盛。這些讀者需要閱讀一批能夠反映市民階層審美情趣、價值觀念的文學作品,來滿足他們空虛的精神生活。

通俗文學是社會各層種種力量抵抗和妥協的矛盾混合體,既受到精英文學的影響,又帶有商業色彩。晚清文學俗化的思潮方興未艾,其後盾是文化生產方式的改變。機器印刷和出版體制的改變導致了文本的廉價化;近代民族國家的建立又迫切需要普及教育、培養受過教育的新興國民,因此文言向白話轉移成為了普及教育的必然要求,這些都是晚清文學通俗化的重要背景。白話小說適逢其時,激揚其上,無論從數量上還是從地位上都有了重大的進步,小說家個人地位也得到了提高。傳教士的“新文學”在發展過程中一直在尋求作者和讀者之間一種新的文字約定,以及在文體與闡釋之間的一種新的綜合。他們有意識地推動中國書面語言的變革,提高白話文的地位,帶動通俗小說的崛起;他們不僅研究通俗小說,自己創作通俗易懂的基督教小說,還通過徵文等方式吸引中國讀者參與創作;他們引進的西方先進印刷技術降低了大規模機械複製的成本,縮短了印刷出版的週期,為通俗小說的出版提供了物質基礎;他們還通過傳媒等方式營造市民社會的通俗文化觀念,為通俗小說的盛行提供思想便利。傳教士把文學從士大夫壟斷的狀態下解脫出來,直接面向普通大眾,促進了通俗文學的普及。

傳教對象的普及

傳教士雖然極力向文人士大夫傳教,然而成效不佳,最終將傳教的對象主要鎖定為下層大眾,這一傳教策略深深地影響了中國文學的發展走向。晚清西方傳教士所發展的教徒大部分是下層大眾,很少有文人智識分子。由於中國文人對民眾有決定性的影響,沒有任何一個階層可以與文人的地位相較量,傳教士又不得不去和文人接觸,求取他們的幫助。傳教士來華後接觸的各色各樣的中國文人,可分為兩類:一是真正的文人,他們飽讀詩書,不關心政治;一是假文人,他們膚淺勢利,買官成風。由於政府官員大部分都是後一種文人,他們對外國人大都抱有一種敵對的態度,又常常在群眾中煽風點火,污蔑傳教士,因此傳教士們將這一類型的文人看做是他們的敵人。晚清中國智識分子對西方文明表現出強烈的興趣,希望通過學習西方的科學技術和社會制度使中國走上獨立富強的道路,對於西方宗教卻是異常冷淡。由於晚清的中國文人一直處於急迫的心理壓力之下,視野和胸襟都不夠開闊。他們對西方文化和宗教沒有深刻的同情和理解,也往往出於民族主義的偏見,不能公正對待西方傳教士和基督教信仰。

基督徒智識分子是和中國傳統智識分子全然不同的。林語堂指出,在當時成為一個基督徒,就等於成為一個進步的、有西方心感的、對新學表示贊同的人。它意味着接受西方,贊賞西方的顯微鏡及外科手術刀;堅決贊成女子受教育及反對立妾制度及纏足;贊同教育、普及民主觀念,能說英語;有文字羅馬拼音化及廢除中國字的知識,有時還要廢除一切對中國民間傳說、文學及戲劇的知識。(2) 他還認為中國人信教都是因為和一個遵守“彼此相愛”教訓的基督徒有過親密的接觸,而不是因為教義而信的教。(3) 近現代文人中像林語堂這樣虔信基督教的並不多,大部分都是堅持中國文化至上論的,認為中國的道德審美精神足以代替基督教精神。

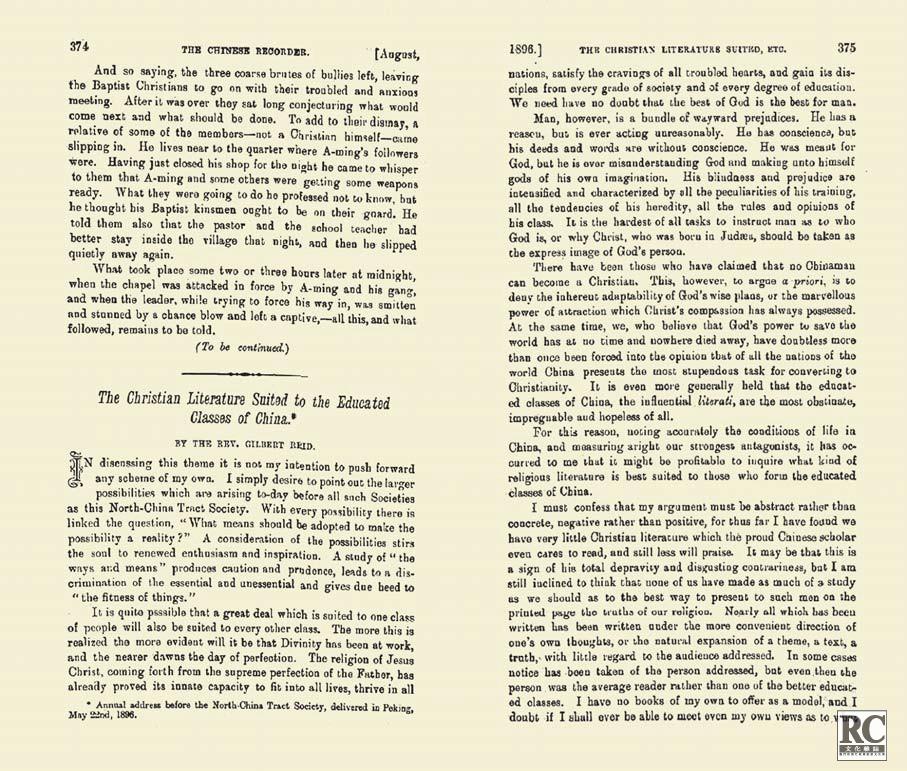

西方傳教士承認他們對文人學者傳教相當失敗,也在不斷地反省自己。李鴻章曾在1880年向李提摩太指出全國受教育的階層中沒有一個基督徒 (4),引起了李提摩太的深思;1896年李佳白 (Gilbert Reid, 1857-1927) 說:“迄今為止我還幾乎沒有發現我們有讓中國學者願意去讀的基督教文學。”[參見圖1] (5) 1907年約翰.羅斯反省《聖經》的翻譯說:“我們的翻譯不僅是不文學的,而且是一個大錯。我們翻譯 《聖經》是為了讓人們讀。但是因為文字太過直白,以至於很多人都倒了胃口。”(6) 伯樂里德指出:“我想基督教傳入中國已經很久,卻不能獲得中國文人學者的信仰,其原因,就在初次翻譯聖經的時候,不注重文字上的價值。”(7) 西方傳教士在認清現實的過程中,也把傳教的重點轉向了更容易接受基督教的下層大眾。這一事實決定了傳教士們的文字工作的性質:在語言上主要使用白話,而在文學上推廣通俗易懂、喜聞樂見的通俗文學。

傳教士白話運動與通俗化

人類的歷史觀、知識觀,都與語言息息相關。語言隨着時代社會而改變,人類對歷史文化的詮釋也隨之改變。在文言、白話、方言、羅馬字等各種語言形態在激烈爭奪中國語言中心地位的過程中,代表了下層社會階級、利益集團和思想流派的白話最終取得了勝利,而傳教士的工作正是在波濤洶湧的語言運動中起到了順應歷史潮流的作用。不過,這並不意味着其它語言運動是沒有價值的。白話、方言、羅馬字的存在和壯大都是在向文言宣戰,也是在向中國文人宣戰。傳教士在中國的主要傳教對象是下層階級。為了服務於佔絕對多數的下層信徒,又要努力維護基督

[圖1] The Chinese Recorder《教務雜誌》,1896年書影

教的整體性,他們採取了通俗化的傳教策略,雖然這犧牲了一部分的智識分子信徒,然而他們獲得了更為廣大的大眾信徒。傳教士在中國的語言活動推動了中國近代文學語言在短短幾十年間從文言文到白話文的轉變。西方傳教士所宣導的漢語羅馬字在全國各地的推行,對於方言文學的產生以及通俗文學地位的提高都起到了促進作用。晚清白話小說地位的提高、中國通俗文學得以佔據文壇主流,也得益於西方傳教士的語言文學活動。西方傳教士在中國近代語言文學的轉型進程中扮演了至關重要的角色,影響了晚清文壇格局和五四新文學運動。傳教士白話運動對近代通俗文學的影響主要表現在以下三個方面。

首先,傳教士白話運動提高了白話階級的地位,而這一階級對通俗文化的需求影響了近代文學的通俗化。語言文字的變化並不是由統治階級所決定的,它的變化要早於智識分子的自覺推動。歐洲各國大抵都經歷過言文分離到言文合一的過程:14世紀意大利通行的書面語是拉丁文,文藝復興之後才開始改用意大利語;19世紀俄國貴族中通用的語言是法語。這種奇特的語言現象到20世紀以後才消失。這些語言的巨大變革都是伴隨着新興階級的誕生而產生的。中國的情況則更為複雜一些。中國語言文學近代化的過程不是一個獨立變化的過程,西方傳教士的語言活動在其中扮演了催化劑的角色。這一過程可以這樣理解:近代經濟社會的變化催生了新興階級,他們在崛起的過程中也帶起了他們的語言文化 (白話和通俗文化);西方傳教士提高了白話的地位,進而使得使用白話的階層地位相對提高。西方傳教士為了傳教需要推廣白話文,革命者為了變革也需要推廣白話文。魯迅的語言革命觀的目的就是為大眾奪回原本屬於大眾的白話文工具,打破文人士大夫的文言壟斷。他在《門外文談》中談到:“文字在人民間萌芽,後來卻一定為特權者所收攬。[⋯⋯] 社會改變下去,學習文字的人們範圍也擴大起來,但大抵限於特權者。至於平民,那是不識字的,並非缺少學費,祇因為限於資格,他不配。[⋯⋯] 文字難,文章難,這還都是原來的;這些上面,又加以士大夫故意特製的難,卻還想它和大眾有緣,怎麼辦得到。”(8)兩者在歷史的潮流中一拍即合,再借助於現代傳媒、教育等力量,很快使得通俗文化一躍而成為主流文化,通俗文學也成為了主流文學,最適宜使用白話書寫的小說更是登峰造極,取代古典詩歌登上文壇主流。

英國思想家雷蒙.威廉斯 (Raymond Williams) 認為:一種文化的範圍通常與一種語言的範圍相當。白話本身對於形成階級的影響很大,隨着階級力量變動,傳統文化也在發生質的改變。近代經濟社會的變化催生了新興階級,他們在崛起的過程中也帶起了他們的通俗文化;西方傳教士提高了白話的地位,進而使得使用白話的階層地位相對提高。這個階層不斷爭取在晚清社會中的主導地位,在文化上表現為對通俗文化的巨大需求。這種需求在商業利益的運作下,迫使社會文化從業者為其生產符合他們價值標準和審美取向的文化產品。

其次,傳教士白話運動影響了晚清的文學觀念,導致了大眾文學觀念的崛起。文學觀念也受到語言的影響,晚清中國文學呈現出的新質,一定程度上源自於語言的變化。雖然人們常常忽略語言的存在,然而語言卻是一切知識話語之本,統御了一切人類思想行動系統。伴隨着語言的變化,新的社會價值產生、交換、交流。這個過程也是文學發生發展的過程。語言牽涉到價值的產生和交換以及各個價值系統的產生、發展和相互關係問題。價值的交換涉及意義的產生,意義和價值都影響到時代文學的品味與走向。白話文學的崛起也帶動了白話文學觀念的發展,小說從閒暇消遣的小道一躍而成為晚清文學的主流,這種“新文學”觀念的形成又促進了白話文學的發展。

第三,傳教士白話運動使得白話從下層語言轉化為社會語言,小說的地位大大提高。晚清的中國文學處於眾聲喧嘩的時代,既有古典詩文,又有翻譯小說;既有傳統典籍,又有報章文學。小說的地位急劇上昇,從末流成為主流,通俗文學大行其道,形成了中國文學史上的奇觀。這一時期的語言已經不再是全文言的天下,半文言、白話文不甘示弱,紛紛成為時新小說的寫作語言或來源,文化語言與情感意向從單一和統一語言的霸權中獲得了根本的解放,從而使語言的神話性趨於消失,語言不再是思想的絕對形式。傳教士使白話得以在書籍、報章、課本、演講、教學等種種社會活動中使用,一定程度上使白話從下層語言轉化為社會語言,下層語言從而獲得了其社會價值。

隨着語言霸權的解體,文言文不再是唯一的文學語言,文言中心論神話也開始崩潰。白話小說開始借助語言的力量成為一種大眾流行的文藝,小說話語雖然不像巴赫金所相信的那樣,是一種衝垮一切語言霸權、暴力和路障的勇士,然而晚清小說的確發揮了極大的作用。晚清中國語言的眾聲喧嘩的情境就像是文藝復興時期的歐洲,肇始於反中世紀僧俗與官方話語霸權的一場語言革命。英語、德語、法語等歐洲的各種方言俗語紛紛從拉丁文的單一權威話語霸權中解放出來,產生了但丁、莎士比亞、薄伽丘、塞萬提斯等一大批文學家。可以說,沒有晚清的語言變革,也就不會有晚清小說的繁榮。黑幕小說借助文學來擊垮政敵,烏托邦小說借助文學來宣傳烏托邦理想,邪俠小說借助文學來逃避社會,豔情小說借助文學來營造上海繁華夢。白話與文學一旦結合,便形成了乘方型的力量,改變了晚清小說局面,使得晚清文學呈現出通俗化的文化形態。

基督教小說與通俗文學的興起

新教比起天主教來,一個顯著的特色就在於其世俗化。它鼓勵人們追逐利益,肯定個人對財富的追求,西方近代市民社會就是在這樣的背景下形成的。18世紀中葉歐洲出現了一群新的中產階級讀者。他們閱讀素養、品味較低,對通俗文化具有極大的需求,商業化的通俗文學順勢而起。通俗文學的每一個環節 —— 寫作、出版、銷售和閱讀都滲透着經濟利益,出版商僱傭了一大批撰稿人為其寫稿,用廉價的勞動成本創造大量的財富。1870年的《教育法案》(Education Act)公佈以後,歐洲識字人數大大增加,通俗文學更是獲得了前所未有的發展機遇,整個社會充斥着關於通俗文學的輿論。英國作家雅士培.米爾文 (Jasper Milvain) 評論19世紀末的文學現象道:

文學在今天是一種交易。撇開光靠無邊力量就能成功的天才不談,成功的文人就是成功的商人。他首先考慮的是市場:一種貨物銷路不振,他馬上拿出新而逗人胃口的東西。他完全清楚一切可能的收入來源。他無論賣甚麼,都能使各方人士掏腰包。(9)

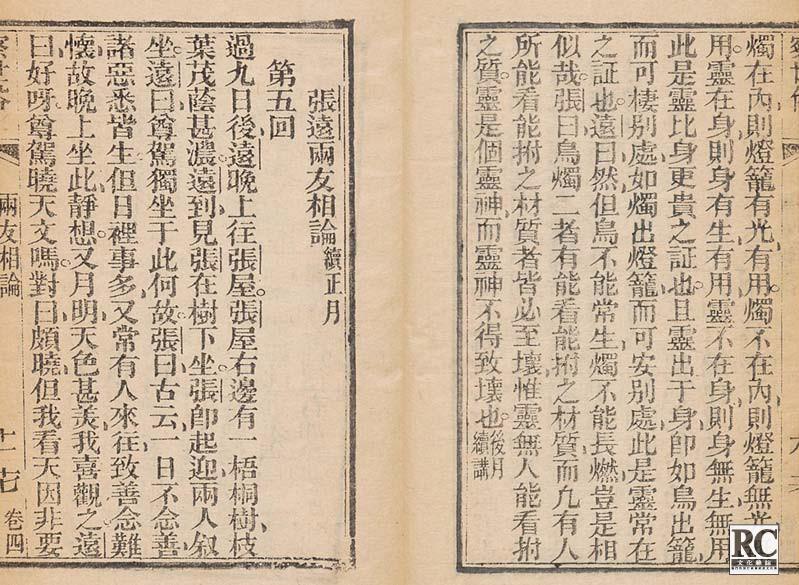

新教促進了西方近代通俗文化的興盛,傳教士也推動了晚清通俗文學的興起。教會學校培養的學生在西式教育下一定程度上脫離了舊式精英文人的文學語境,使得他們對高雅的文學形態缺少鑒賞的興趣,而通俗文學卻能夠滿足他們的閱讀需求。傳教士翻譯也呈現出一定的通俗性:他們所選擇的翻譯對象既要符合教會的道德觀、文藝觀,又要能夠贏得中國讀者的青睞。過去翻譯作品往往取決於翻譯家的喜好,一本書能否感動譯者是影響他們取捨的關鍵。而在傳教士看來,西方雖然有浩如煙海的文學作品,然而英國的書市上充斥着骯髒而缺乏道德的商業化小說,大部分都不值得翻譯。因此他們仔細分析過去翻譯作品在中國讀者中的影響力,選擇了對中國大眾有價值的書進行翻譯,有許多都是通俗文學作品。他們根據調查發現,中國人最喜歡的西方作家是哈葛德 (Henry Rider Haggard)、莫利特 (Smollett)、菲爾丁 (Fieldiy)、揚基 (Yonge) 小姐和特羅洛普(Anthony Trollope),其中許多都是二流的通俗作家。近代著名的翻譯家林紓就特別青睞通俗作家哈葛德,所翻譯的哈葛德小說 [參見圖2] 數量遠遠超過了其他任何一位外國作家的數量,達到二十五種之多。哈葛德本人在英國文學史上地位並不高,林紓為何如此青睞哈葛德,其實與傳教士在中國文學通俗化中的努力密不可分。中國人最喜歡的作品是《福爾摩斯探案集》、《劫後英雄傳》、《一千零一夜》、《魯賓孫飄流記》、《海角一樂園》(The Swiss Family Robinson)、《基督山伯爵》、莎士比亞的故事、《悲慘世界》、《格列佛遊記》、《回顧》(Looking Backward) 等作品。通過比較,他們選擇了莎士比亞故事集、印度愛情小說、《十日談》、《一千零一夜》等介紹給中國人。這些故事大部分都是較為通俗易懂的文學作品。除此以外,傳教士白話運動、出版傳媒都對中國近代通俗文學的興盛起到了極大的推動作用。

在這樣的背景下,大眾文化應運而生,小說更是順勢而起,呈現出爆炸型生產的態勢。據《中國通俗小說總目提要》統計,1900年前中國共有小說五百零二種,而1901-1911年間就有五百二十九種。而據樽本照雄《新編清末民初小說目錄》統計,近代小說共有七千四百六十六種之多。因此,康有為評論小說道:

[圖2] 林譯哈葛德小說《迦茵小傳》書影

僅識字之人,有不讀《經》,無有不讀小說者。故《六經》不能教,當以小說教之;正史不能入,當以小說入之;語錄不能喻,當以小說喻之;律例不能治,當以小說治之。(10)

黃人更是讚歎:

今之時代,文明交通之時代也,抑亦小說交通之時代乎![⋯⋯] 新聞紙報告欄中,異軍特起者,小說也;四方輦致,擲作金石聲,五都標懸,爍若雲霞色者,小說也;竹罄南山,金高北斗,聚珍攝影,鈔腕欲脫,操奇計贏,舞袖益長者,小說也;蠆發學童,蛾眉居士,上自建牙張翼之尊嚴,下迄雕面糊容之瑣賤,視沫一卷,而不忍遽置者,小說也;小說之風行於社會者如是。(11)

這種大量生產、大量傳播、大量消費的商業性文學開始改變中國近代文學的整體形態。現代化的馬車滾滾而來,徹底改變了中國文人“借小說以自娛,息心靜氣,窮十年或數年之力,以成一巨冊,幾經鍛煉,幾經刪削,藏之名山,不敢遽出以問世”(12) 的傳統小說創作方式。值得一提的是,近代小說雖然以白話小說為主體,但也有部分用古文和駢文創作的小說,如《燕山外史》和《花月痕》。創作者雖然也期望通過使小說雅化的方式來提高小說地位,但小說畢竟是俗文學,他們的嘗試並未獲得成功,古文和駢文小說最終被淘汰,白話小說始終成為主流。

通俗文學在晚清的發展如雨後春筍,而西方傳教士也有意識地通過推廣通俗文學來傳播福音。他們深知市民社會對通俗文學的需求,不僅研究通俗小說,通過徵文等方式吸引中國讀者參與創作,並且自己也創作通俗易懂的基督教小說。他們敏銳地察覺到了晚清中國文化形態的變

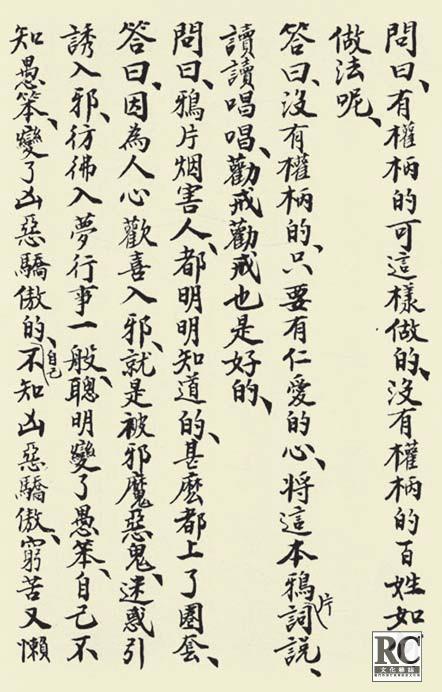

[圖3] 《張遠兩友相論》1836年新加坡堅夏書院藏版

化。1882年,傳教士約翰.默多克來到中國。他的報告提到了對於消遣性讀物的要求,並勸傳教士們努力寫小說以應所需。(13) 傅蘭雅在1900年的一次談話中說:“現代的趨勢是朝着一種流行、輕鬆的中國文風發展;對於報紙和通俗文學的需求使之必不可少——這兩者必須用一種大部分讀者容易看懂的方式寫成,以便確保大量迅速的銷售。”(14) 1910年加略特牧師對南京售書情況做了一個統計,發現需求最大的書是以下三類:教科書、中國文藝作品集、怡情小說。(15) 怡情小說在中國的流行引起傳教士高度重視,他們希望能夠通過教會的行動來影響中國文學的走向。

許多傳教士都極其重視小說的社會功能並創造了一批重要的小說。來華的西方傳教士創作了許多小說,很多都帶有豐富的感情、旺盛的想像力和感人的力量,有些還影響深遠。這些小說由於得到教會的財力支持得以大量印行,免費或低於成本發放,流通甚廣。《張遠兩友相論》[參見圖3] 1819年在麻六甲初刊,共二十頁,此後不斷再版三十餘次,擁有各種方言版本,作者為米憐。這部小說被收入《中國通俗小說總目提要》,是唯一一部被收入中國小說書目的基督教小說,在中國、日本、韓國廣為流傳,頗受歡迎。1830年代,郭士臘出版了六部小說。他是一位喜歡使用白話的傳教士,認為中文寫作應當採用“一種輕鬆、慣用、令人愉快的風格,這樣才能讓人接受教化的同時,享受到閱讀的樂趣”(16)。他的小說《悔罪之大略》率先將第一人稱的敍事視角帶進了中文小說中。1856年柯瑪莎 (Martha Crawford) [參見圖4] 出版了她關於三個中國女生的小說《三個閨女》的上海話版,1872年出版了官話版,是近代較早的一部女性小說。1882年楊格非在漢口出版了他唯一的小說作品《引家當道》,並認為這是一部特別適合於中國的小說。這部小說擺脫了中國小說的傳統形式,內容也比較新穎。楊格非在小說中提倡女子教育、誠信交易,反對納妾、纏足、賭博、詛咒、抽大煙及崇拜關公,在思想上確立了新小說發展的方向。1907年美國女教士亮樂月 (Laura M.White) 和陳春生合著章回體基督教小說《五更鐘》,曾風行一時,至少再版過十一次。據韓南教授研究,19世紀新教傳教士及其助手用中文寫的長篇小說現存二十多部,在數量上遠遠超過19世紀譯成中文的世俗小說作品。(17)

傳教士小說涵蓋了宗教故事、遊記以及翻譯小說等各種文類,使用文言、官話及各種方言,具有一定的影響力。傳教士小說具備通俗文學的諸多特點。首先,基督教小說與通俗小說一樣有明確的價值判斷,接受善惡是非二元對立的思路,體現現存的社會準則和大眾文化觀念。為了吸引更多的讀者,基督教小說也非常注重可讀性,它有一整套程式化的寫作手法,使用規範的語言,在推銷其宗教觀念的同時也給讀者帶來閱

[圖4] 《三個閨女》作者柯瑪莎 (《教務雜誌》刊登)

讀的快樂。其次,基督教小說和中國文人創作的通俗小說一樣,有明確的讀者意識,預設了讀者的閱讀心理和閱讀習慣,使用最淺白易懂的語言甚至方言,貼近讀者的閱讀需求。第三,通俗文學的一大特點就在於售價的低廉,正如王鈍根在《禮拜六》的出版例言中所宣傳的:“買笑耗金錢,覓醉礙衛生,顧曲苦喧囂,不若讀小說之儉省而安樂也。”(18) 而傳教士小說由於有教會的財力保證,往往以低於成本的價格銷售,比普通的通俗小說更有價格優勢。此外,基督教小說與通俗小說創作者的文化身份也極為相似。他們不是崇高的文人,而是普通的文字工作者,他們的工作就是製造生產小說供讀者閱讀。這些小說不求萬世留名,祇求讀者青睞。

基督教小說雖然具備通俗文學的諸多特點,但並不能完全歸入通俗文學的行列。一方面,它的寫作、出版、銷售都不是為了從中牟利,區別於一般通俗文學作品。通俗文學作品是為了獲利而向大批消費公眾銷售的,具有商業文學的特點。通俗文學大家張恨水曾承認自己寫稿子完全為的是圖利,無利可圖的話就鼓不起寫作的興趣。(19) 張恨水的態度可以代表近現代通俗作家群體的寫作態度。這也是近代通俗文學區別於古代的主要標誌之一。另外一方面,基督教小說的娛樂性、趣味性不夠強,也不足以使它成為大眾追捧的文學作品。通俗小說的第一特質就是有趣,職業作家的小說往往迎合讀者的感受和體驗,吸引和誘惑讀者來閱讀。

基督教小說雖然並不是通俗文學,但它的存在促進了晚清通俗文學的興盛。在寫作手法、讀者意識和行銷手段上,基督教小說的存在對晚清通俗小說的發展都極有參考價值。

近代有一次著名的小說競賽,是英國人傅蘭雅主辦的。1895年6月傅蘭雅在《萬國公報》上刊登〈求著時新小說啟〉廣告:

竊以感動人心,變易風俗,莫如小說推行廣速,傳之不久輒能家喻戶曉,氣習不難為之一變。今中華積弊最重大者計有三端:一鴉片,一時文,一纏足,若不設法更改,終非富強之兆。茲欲請中華人士願本國興盛者,撰著新趣小說,合顯此三事之大害並祛各弊之妙法,立案演說,結構成編,貫穿為部,使人閱之心為感動,力為革除。辭句以淺明為要,語意以趣雅為宗,雖婦人幼子皆能得而明之。述事務取近今易有,切莫抄襲舊套,立意毋尚稀奇古怪,免使駭目驚心。限七月底滿期收齊,細心評取,首名酬洋五十元,次名三十元,三名二十元,四名十六元,五名十四元,六名十二元,七名八元。果有佳作,足勸人心,亦當印行問世,並擬請其常撰同類之書,以為恒業。凡撰成者,包好彌封,外填名姓,送至上海三馬路格致書室,收入發給收條,出案發洋亦在斯處。英國儒士傅蘭雅謹啟。

這次比賽引起了相當大的社會反應,最後大賽共收到徵文一百六十二篇,傅蘭雅選錄了獲獎小說二十篇。沈毓桂、蔡爾康、王韜等文化名流都參加了此次徵文,晚清第一批立足於現實社會的新小說也在傅蘭雅徵文比賽後誕生。然而這一批徵文沒有在國內刊印,而是被傅蘭雅帶回了美國,捐獻給了加州大學伯克利分校圖書館。徵文作者中很多都是基督徒,約佔應徵作者的三分之一,最早的一批華人基督教小說就誕生在這一次小說競賽中 [參見圖5]。傅蘭雅要求應徵小說的語言淺白,以普通人的日常生活為題材,顯然是以粗通文墨的普通大眾為預設讀者。

傳教士創作的小說加上在傅蘭雅的小說競賽影響下誕生的一百六十部左右的時新小說 (其中相當一部分是中國基督徒所作),晚清基督教小說完全可以用“興盛”一詞來形容。

在傳教士、革命者和市民階層的共同推動下,在語言、大眾傳媒、教育等各種力量的共同作用下,通俗文化一躍而成為近代中國的主流文化,通俗文學成為了主流文學,最適宜使用白話

[圖5] 傅蘭雅小說競賽中出現的清末時新小說

書寫的小說更是登峰造極,取代古典詩歌登上文壇主流。在這一背景下,出現了一大批優秀的通俗小說:鴛鴦蝴蝶小說的鼻祖《花月痕》(魏子安著。“鴛鴦蝴蝶派”小說家之所以得名,就是因為這部小說中有“卅六鴛鴦同命鳥,一雙蝴蝶可憐蟲”這樣的句子);以吳語寫作的“狹邪小說”《海上花列傳》(韓邦慶著,被范伯群教授譽為 “現代通俗小說開山之作”);用連綴新聞方式寫小說的譴責小說《官場現形記》(李伯元著)、《二十年目睹之怪現狀》(吳趼人著);晚清最為暢銷的言情小說《玉梨魂》(徐枕亞著)等等。除此之外,晚清翻譯小說也蔚為大觀,甚至流行着“著不如譯”的觀念。以晚清著名的小說刊物《小說時報》為例,翻譯作品佔到作品總量的五分之四,翻譯小說之盛行可見一斑。在翻譯小說中,最為流行的當屬偵探小說,在晚清通俗文學界獨領風騷。有人統計:1896年到1916年出版的翻譯小說中,數量第一的是柯南道爾,三十二種;第二是哈葛德,二十五種。(20) 柯南道爾和哈葛德,都是19世紀英國的暢銷書作家。他們所創作的通俗文學作品被譯介到中國,與中國作家所創作的通俗小說一起,在晚清嶄露頭角,激流而上,成為了晚清文學界一道獨特的風景線。

結 語

西方傳教士在傳教過程中盡可能地在文化和意識形態領域爭奪對中國民眾的領導權。他們構建了教會內部的意識形態,使教徒認識到自己的使命,並試圖使基督教世界觀滲透到整個中國社會中,成為全民的世界觀。要達到這一理想,光憑口傳福音是不夠的,需要運用各種世俗的傳播手段。西方傳教士給中國人帶來了新的思想觀念,但是並沒有能夠掌控中國人的思想。

基督教雖然沒有能夠被中國智識分子所普遍接受,卻也影響了中國社會的歷史走向。中國文化對宗教的冷漠以及近代化所帶來的心理壓力,使得晚清的中國文人對基督教缺乏同情和理解,排外情緒和文化偏見使得西方傳教士對近代文人的傳教宣告失敗。然而,西方傳教士所傳播的西方知識和文化卻直接影響了中國的政局與歷史走向,也影響了中國文學乃至中國社會的發展。西方傳教士在認清現實的過程中,也把傳教的重點轉向了更容易接受基督教的下層大眾。他們瞭解到市民社會對通俗文學的需求,決定把通俗文學作為傳教的工具。傳教士不僅研究通俗小說,自己創作通俗易懂的基督教小說,還通過徵文等方式吸引中國讀者參與創作。他們有意識地推動中國書面語言的變革,提高白話文的地位,帶動通俗小說的崛起;他們引進的西方先進印刷技術降低了大規模機械複製的成本,縮短了印刷出版的週期,為通俗小說的出版提供了物質基礎;他們還通過傳媒等方式營造市民社會的通俗文化觀念,為通俗小說的盛行提供思想便利。這樣,傳教士把文學從士大夫壟斷的狀態下解脫出來,直接面向普通大眾,促進了通俗文學的普及。

【註】

(1) 康有為:〈聞菽園居士欲為政變說部,詩以速之〉,康有為:《康有為詩文選》,廣東人民出版社,1983年,頁221。

(2) (3) 林語堂:《從異教徒到基督徒 —— 林語堂自傳》,陝西師範大學出版社,2007年,頁22;頁171-172。

(4)[英]李提摩太著,李憲堂、侯林莉譯:《親歷晚清四十五年——李提摩太在華回憶錄》,天津人民出版社,2005年,頁129。

(5) “The Christian Literature Suited to the Educated Classes in China”, The Chinese Recorder and Missionary Journal,1896, 8, p.375.

(6) “New Literature for New China”, The Chinese Recorder and Missionary Journal, 1907, 3, p.135.

(7) 伯樂里德:〈佛教在中國〉,張曼濤:《佛教與中國文化》,上海書店,1987年,頁6。

(8) 魯迅:《門外文談》,人民出版社,1974年,頁27-29。

(9) Raymond Williams 著,彭淮棟譯:《文化與社會》,聯經出版事業公司,1985年,頁193。

(10)康有為:〈日本書目志〉,陳平原、夏曉虹:《二十世紀中國小說理論資料》(第一卷),北京大學出版社,1989年,頁13。

(11) 摩西:〈小說林發刊詞〉,《小說林》,1907年第1期。

(12)寅半生:〈小說閑評敍〉,陳平原、夏曉虹:《二十世紀中國小說理論資料》(第一卷),北京大學出版社,1989年,頁182。

(13) (14) (16) (17) 韓南著,徐俠譯:《中國近代小說的興起》,上海教育出版社,2004年,頁95;頁155;頁81; 頁68。

(15) “Problems of Literature in China”, The Chinese Recorder and Missionary Journal, 1910, 9, p.582.

(18) 芮和師、范伯群等:《鴛鴦蝴蝶派文學資料》(上),福建人民出版社,1984年,頁7。

(19) 張恨水:《寫作生涯回憶錄》,中國文聯出版社,2005年,頁42。

(20) 陳平原: 《20世紀中國小說史》, 北京大學出版社,1989年,頁43-44。

* 狄霞晨,上海外國語大學文學研究院初級研究員,復旦大學在讀博士研究生,曾在《中國比較文學》、《中國學研究》、《中國社會科學報》、《人民日報海外版》、《中華女子學院學報》等發表文章三十餘篇。本文係“上海高校青年教師培養資助計劃”(項目號YQ13DXC01)、“上海外國語大學青年教師科研創新團隊”成果。