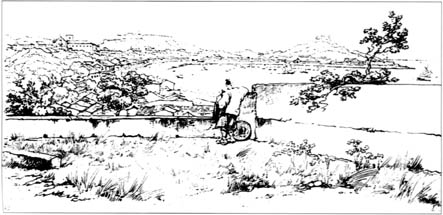

從西灣城堡眺望南灣

(鋼筆畫紙品225x407mm) 錢納利·1835年

如果他活過100歲,喬治·錢納利(George Chinnery)在人們的記憶中很可能就是一個國際逃犯,而不是這位歷經磨難令人仰慕的英國藝術家了。

1852年,當他到達澳門時,一腳登岸,他就感到心裡踏實充滿自信,覺得自己的名譽絲毫未損。

那兒不會有手持逮捕令的警察窺伺著他。除了那些在加爾各答或馬德拉斯居住過或與此地有關係的人之外,沒有誰認識他了。在他乘船來澳門之前,他曾在那兩地生活了二十三年。

當英國著名畫家約瑟阿·雷諾茲(Joshua Reynolds)爵士還是個小學生的時候,他便開始了自己的藝術生涯,而且成為(至少他自己這般掂量)廁身英國最著名之五大肖像畫家中的一員。為了尋求新的靈感,他於19世紀初到了印度,卻在生意上出現了家庭糾紛。

在印度的那段時間,他把自己的名氣弄得家喻戶曉,也使自己成為印度公認的一位氣派十足的畫家。

但是,經過一段不平靜的社會生活之後,這位“尊敬的花花公子”(bon viveur)便夾着一大筆錢悄悄離開了印度斯坦,而對自己未完成的工作和破碎的聲譽卻隻字不提。

錢納利其實是一名逃犯,如果不是為了逃避審判,那么就一定是為了逃避債權人和他那一幫社會同僚。

加爾各答地方報紙以及隨後的東印度公司總部,皆仁至義盡地對那一陣微不足道的流言蜚語充耳不聞,反而去向他們的讀者保證,説錢納利離開印度祇是為了有利於健康,而且祇是為了勾勒異地風光而去消磨一個工作假期而已。

但是這確實給了人們這樣一個暗示: “我們希望形勢將允許他回來。”警察局的傳言也不謀而合: 他們願意同某人談談,這個人也許會有助於他們的調查。

然而,並非錢納利是否能夠提供協助的問題。他不僅有大筆的債務要償還,而且還得把他那擅長造謠誹謗的長舌婦拋棄在加爾各答。這位藝術家希望離開他們越遠越好。

同時,也是為了逃避她和他的家庭悲劇--他兒子即繼承人的夭折、兩個英印混血私生子的暴露--如此這般迫使他不得不離家出走。

在他生命的這一階段,錢納利遭受著巨大痛苦,令其意志消沉。但是,甫到澳門這塊葡萄牙領地,卻使他實際上從不列颠審判的鐵爪下溜之大吉了。

雖然英國東印度公司在澳門留有房產,但英國法令在這兒並沒有影響也不起作用。葡萄牙也許是大不列顛最古老的同盟伙伴,但在此殖民擴張之飛地,商貿關係錯綜複雜,一個案子牽涉到每個人的利害關係。如果他的債權人想逮住他,還是有可能來澳門將他一舉成擒。

1825年,香港尚未淪為殖民地,最鄰近的英國代表領地是遠在南方的新加坡島,那是斯坦福·拉弗列斯(Stamford Raffles)爵士在六年半以前從柔佛的一個蘇丹那裡為東印度公司購得的。

在此約300年之前,葡萄牙已將澳門據為己有,那時這個不足兩平方英里的狹小半島蓋滿了屋宇,即使社區尚未繁榮起來,其貿易基礎設施也已有一定的規模了。

早些年澳門與日本人發展絲綢和銀器貿易,與東帝汶、果阿和馬六甲經營香料生意。澳門的葡式快船和帆船向東駛往馬尼拉,尋找棉花、鈷、菸草和蜂蠟。

富裕使澳門建造了宮殿似的官邸。在耶穌會、多明我會、奧古斯定會和方濟各會的資助下,各式敎堂佔據了城裡的重要地段。南到西望洋山,北至大炮臺,一座座敎堂拔地而起。在大炮臺和關閘之間留有一塊緩衝地段。

幾年以後,總督官邸威嚴地矗立在西望洋敎堂南麓。西望洋敎堂初建於1622年,是一群乘客和葡萄牙船員為了感謝上帝幫助他們從恐怖的荷蘭人手中逃離出來而捐資興建的。西望洋敎堂成了獻給聖母瑪麗亞--水手和所有在海盜出沒之中國海域航行者的保護女神--的聖地。

那時,澳門有了一個全面反映葡萄牙高傲與偉大的名堂--“上帝之城澳門,忠誠獨一無二”--它上空老是飄蕩着的藍白葡萄牙旗幟,就是它忠誠的明證,而在此短暫的六十年裡,歐洲正處於西班牙王位的空缺時期。

在此之前,澳門僅僅被稱為“中國阿媽神名之港”。

澳門地位的提昇,不僅預示着一個大敎堂和其他更為精美的敎堂建築的矗立,也預示着首批葡萄牙定居者播種的傳敎士精神正在開花結菓。

因為當首批葡式快船運載的粗聲粗氣的商人、水手和士兵把他們的飯碗伸進珠江口渾濁的泥水中時,上帝的子民也趕到了那裡。

備受尊重且被譽為聖者的西班牙人聖方濟各·沙勿略(S. Francisco Xavier)為了在中國大陸建立一塊領地,發起了對中國的探索壯舉。當沙勿略率先抵達鹿兒島之際,十字架也在日本豎起。可惜隨後不久,當他的腳剛踏上中國的上川島,就不幸在那兒丢掉了性命--雖然踏上中國本土已屬無望,但他確實完成了自己目標的一部份,成了後來者傳敎士們傚法的榜樣。

因為隨着澳門的發展,敎堂的勢力跟貿易商、生意人和官員一道與日俱增,竟至於往往神父和僧侶比軍人還多。正是這些神父,時常發起戰鬥,狙擊一切可能來犯之敵。誰能忘懷1622年在大炮臺打響的英勇城市保衛戰? 誰能忘懷意大利傳敎士傑羅雅各(Giacomo Rho)重創荷蘭軍火船隻那幸運(或者説受神靈感召)的一炮? 要不是如此,在城市上空昇起的很可能就是另外一面旗幟。

當錢納利1825年9月29日抵埠之時,澳門正是一座充滿傳奇色彩彌漫着歷史氛圍氣的城市。儘管國泰民安,炮臺、敎堂、房屋、陣地、營房、廟宇和鵝卵石鋪砌的街道無不透出歷史的氣息,就像榕樹無所不在的氣根一樣,然而人們卻在葡萄牙殖民主義早期的時間之網中,捱着一種受監護的任人擺佈的生活。

16世紀和17世紀初的建築學,首先出現在果阿、莫桑比克、馬六甲和帝汶島,然後移植到了澳門。南歐羅馬式的敎堂建築不僅被搬到了中、南美洲,也照搬到了遠東。

錢納利一定很快就意識到,澳門作為一個社區,遠比印度那由貧富差距懸殊的階層拼湊而成的版圖更能激起他的好奇心。

扣在頭上的屋頂是他的第一需要,同時他又敏銳地意識到自己最為缺少的一種日用品就是鈔票。他很快發現,澳門幣並不長在樹上,對那些在澳門保留季節性住宅、腳踏實地的貿易商來説,諾言一文不值。而對於一個行囊羞澀的藝術家來説,貸款並非易事。他不得不展示自己的能力與信用了。

九月抵埠之時,錢納利可能已經注意到,他的大多數可能的委托人為了趕在冬季生意已經蹓到珠江那面的所謂工廠或貨場去了,他必須追踪他們,求得高攀賞識,以便使自己獲得好處。

幸運的是他曾會晤過的幾個印度人,給了他得到結識幾位茶葉和鴉片鉅商的機會。隨後幾個月,作為素描和繪畫的報償,他找到了公寓和贊助人。

然而他最早的一幅素描是回到澳門以後,於1825年12月10日誕生的: 拾獲者更貧窮(the pickings were leaner)。慶幸錢納利並不是一個懶惰者,他每天從公寓外出獵奇。一次,他在娥眉街8號找到一塊蔭涼地方,為任何一個過往行人作素描。數以百計的畫稿成了幾本通俗素描集的奠基之作,集子裡的商人形象跟成群路過澳門的遊客一樣多如過江之鯽。首本畫集是在他1825年到達之後兩個月編輯而成的,拿了聖玫瑰敎堂的正面圖作為封皮。

以後的二十七年裡,無論健康是否允許,錢納利都習慣於把一天的大部份時間花在街上,手持素描本子,去捕捉每一個撲進視野的形象。

在幾年的時間裡他匯集了一本畫冊,給我們留下了一幅幅形象深刻、內容細膩的建築物、敎堂、炮臺、人物、貿易和勞作的場景與畫面。

然而,令人詫異的是,幾乎沒有(如果有任何殘存的話)葡國官員或者他們的妻子及家庭成員的肖像。英國人、美國人和外國貿易商的畫像倒有不少。主要香港華商(Hong merchants)的形象也很突出。他們會應邀坐下,身着華麗的中國長袍官服,供他描畫。其中一幅<荷官>參加了倫敦一次較為重要的展覽,贏得了贊許好評。在另一幅水墨畫中,錢納利畫了兩個經過敎堂(可能是聖玫瑰敎堂)頭帶面紗的婦女,旁邊的僕人撐着一把大傘為她們遮陽擋雨。還有一幅展示的是身穿寬鬆道袍的神父隊伍,他們正沿著階梯走向聖保羅敎堂。

那些作品毫無疑問是在風雨交加的日子裡,他不能冒險出門而蟄居澳門畫室加工完成的。

但是,因為畫布和油彩價格太貴以及油畫要求保潔存放偶爾會出現困難,錢納利更多的是用鉛筆和墨汁把他的印象和感受付諸畫紙。

他的作品其實有上千幅一直保存到現在。他常常在同一張紙上作幾幅畫。他從來不肯或很少丢掉它們,而情願當一名熱心的廢品收藏家,把一切都存放在臥室的大衣箱裡,這就成為我們如此這般猜測他為人的有力證據。

廣州商館區側景(油畫/約作於1835年前) 傳説為錢納利之中國門徒關喬昌所繪

美國皮博迪博物館藏

他的很多畫在倫敦、里斯本、東京及香港都有發現。曾幾何時,他那些粗糙的速寫毫無價值,甚至還不能作為認識這位藝術家遺作的路數。今天,僅僅幾幅鉛筆畫銷售拍賣時就嬴得上百或有時上千美元。

他的畫很少簽名和注明日期,空白處也很少塗墨,甚至不加清洗或着色。但錢納利的筆跡是準確無誤的,儘管他敎授了很多學生,甚至包括澳門著名藝術家的兒子--馬西阿諾·巴蒂斯達(Marciano Baptista),並且鼓勵很多人去學畫,但是沒有一個人能超過他的畫風。

往昔素描價格高昂,但到了今天,哪怕是他的一幅街景也難收集到了,因為它們過於零散了。

然而,敎堂畫稿,諸如聖老楞佐堂,聖約瑟修道院,聖奧斯定堂,甚至聖保羅學院遺迹,卻幾乎在每個主要集子中都有遺存。在東京Bunko畫集(早期屬於在北京的莫里遜)中的一幅與眾不同的漂亮水彩畫,展示的是聖約瑟修道院的大門,沒有遮擋的圓頂周圍環繞著精心設計的穹窿。

同一集子中有一幅白鴿巢賈梅士洞的水彩畫,巨大的巖石上聳立著中式亭臺,樹影婆娑,環境幽靜。

聖保羅炮臺、仁慈堂、燒灰爐炮臺(以後成了峰景酒店)、聖地亞哥砲臺、媽閣廟、海灘和外港海灘對岸都是錢納利反覆描繪的主題。

他早期的一幅素描<主敎堂與加思欄砲臺>,很可能是在多年以後稱作加思欄花園的附近畫的,大炮臺成為畫中的背景。

他在很多有利位置為聖方濟修道院和敎堂作畫素描,一幅尤其引人注目的水墨畫是在風平浪靜的日子從一個海灘上動筆的。

更多時候,錢納利避免爬到險峻的山上作畫。他準備讓我們用昆蟲的眼界而不是小鳥的視域去觀察炮臺或敎堂。然而,他的那最引人注目的城市風景畫卻是從高處畫的。

愛奧尼亞樣式、希臘古風式與柯林斯樣式的廊柱,像哨兵挺立在巨大的官府建築前沿。許多由寬大花崗岩砌成的臺階,一直通向更高的權力機構,主人還在裡面研閱文牘,對它腳下那些步履蹣跚地在鵝卵石街道上徙步的奴僕們不屑一顧。

在里斯本地理協會的一本畫集裡,有一幅舊東印度公司總部的素描,作於1832年夏的南灣。六年之後的那幅粗糙的舊關閘素描,屬於大排檔畫集中的一張,畫的是一位疲憊不堪的旅客進城時兩眼緊盯著麵條與茶水時的神態。

與傳奇式的建築物和宏偉壯觀的官邸相連接的是平民百姓的陋屋。他一定熟悉每一塊頂瓦和磚頭、每一堵灰泥牆面、每扇窗戶的不同設計。既黑且長的窗扉緊緊關閉以防颶風的襲擊和盛夏陽光的曝曬,能夠伸縮的遮陽木板蓋住了每一家的門廊。

然而,令人好奇的是,錢納利很少進入敎堂內部去冒險--誰知道,也許是受到警告,即使有關敎堂中殿和庇護所的畫面也無從發現。祇有1835年聖保羅敎堂大火後不久,他在廢墟架起他的畫板倒成為一次例外。他最初是一個戶外藝術家,伴隨一幅幅素描,他在色彩和陰影上留下簡短的題字,有時候是自我批評。“不太正確”就是留在一位速記家筆迹旁邊的題注。

作為戶外藝術家,他有着眾所周知的個性。中國居民顯然對他不太理睬,儘管所畫內容並無觸犯禁忌。他的畫勾勒了許多匆匆過客。

同樣,他創造了大量傑出、細緻的包括西南沿岸媽閣古廟在內的中國廟宇素描。但奇怪的是,從他的畫中卻幾乎辨認不出葡萄牙人,也少有士兵形象。然而,畫中的葡萄牙國旗卻非常醒目。

錢納利當時常租用一隻舢板,以南灣作背景,在殖民建築物的襯托下,去描畫美麗的澳門海灣。這一幅幅畫面是那樣素樸平凡,竟使他經常用水彩和油彩去捕捉那顯得出落不凡的景觀。遺憾的是,藝術地再現澳門海灣,已不再見於現今這一代人了。

作為一個藝術家,他的作品是那樣豐富多彩,以致於以他的全部作品作橋樑,就可能拼出19世紀初澳門城區的大部份輪廓。而且,從那些標明時間的畫裡,還可以追踪他每天的腳印。在以後的歲月裡,由於體重不斷增加,他祇好求助于輪椅,由僕人推着進退。

林則徐肖像(油畫)

作於1850年前

通過圖片回溯過去,是再平常不過的事了。但是很少有一個社區能像澳門這樣,得到19世紀藝術家如此徹底和有系統的記錄作見證。

令人遺憾的是,錢納利完全沒有年輕的法國藝術家和旅行家奧古斯特·波爾傑(Auguste Borget)的勇氣,後者曾於1839年帶着鉛筆和速寫本單身闖入附近的清軍兵營,為正在操練和演習的士兵畫素描。

由於那時對危險的恐懼,錢納利把個人安全置於首位。他在一封信中寫道: “正在度過一個恐怖的不祥之夜”,正處於“極為痛苦”的時刻,害怕自己“會被殺死”。

此時正是1840年的黑暗歲月,中英緊張氣氛不斷昇級,葡萄牙人對頻繁出現在自己家門口的英國佬顯然極之不滿。

一年之前,兩廣總督林則徐的軍隊在一片武力的炫耀聲中經過澳門街。其時錢納利把自己鎖在屋裡不足為奇,儘管那是素描或繪畫的一個特殊場景的好時機,如果祇為子孫後代着想的話。

當然,錢納利一定是從半掩的門縫中冒險向外瞅了幾眼。也許他真的那樣子做了,因為在里斯本的畫集中有一幅別緻的素描<受訓的滿大人>(Mandarin with train),遺憾的是沒有標明日期。隊列由打旗和敲鑼的儀仗隊開路,一個武裝衛兵正在為兩頂轎子引路。畫面充滿動感,人們幾乎可以聽到他們沉重的踏步聲。這幅畫是以地平線為視角的,未能明確指明具體方位。附近一棵大樹下的一段臺階,讓人想到了媽閣廟。

在隊列之中,林則徐衣着華麗,由八個轎夫抬著,一個騎馬的軍官在前,一隊士兵嗚鑼開道,手舉的旌旗在迎風飄揚。

那時,大多數英國社團已乘船駛去香港,他們在船上度過了一個難熬的夏季,水手們不得不上岸購買新鮮蔬菜和魚肉。

錢納利這一時期的繪畫幾乎沒有一幅不讓人想起他也曾加入難民隊伍裡--甲板上的生活成了他心中另一股怒火。

顯然他受到一個大款贊助人的邀請,於1845年瀏覽了香港,為港島岸邊剛剛聳起的一塊殖民地畫了素描。

但他是受限制地在那兒獃了幾個月。夏日的炎熱與潮濕不利於他的健康;蚊蟲使他在不眠之夜裡倍受煎熬,他渴望回到澳門的文明世界裡,這就意味着他在走下中式帆船時,要用化名從海關官員的鼻子底下蹓過。

他回來繼續作畫,但是香港出現以後,他的贊助人日趨減少了。習慣在澳門消夏的貿易商和生意人再也沒有回來了,在殘垣斷壁的廣州城外的珠江岸上,一處新生的樂園--沙面租界漂亮地出現了。

不久,新的豪華住宅佔據了這一地區,而且這一切已不再成為像錢納利、波爾傑、巴蒂斯達、瓦奈·凡哈曼德和啉呱等畫家們的素材了,而成了攝影機捕捉的對象。因為1852年錢納利去世後,攝影時代隨之來臨。這一過程,最初是僵硬地站在蘭科植物旁邊獃若木鷄的人物影象,而後不久攝影術則橫掃室外的世界,很快就搶走了靠油彩和炭筆吃飯的那一小撮藝術家和畫匠的生意。

舊廣東的中國“肖像畫家”,給裝有魔術黑匣的攝影暗室讓開了道路。在新玩藝兒那裡畫家們可以碰到他們歐洲伙伴使用的相同術語: 輪廓、透視法、光線和陰影等等錯綜交織。現在,這一切組成的畫面都隨着快門的一聲咔噠而即時定格。

那曾是記錄新世界時間與生命的一場革命,這世界不久就被電燈、電訊、電話、無線電--最後是電視武裝起來。

錢納利的澳門,在他去世之後仍存在了許久,但無人能像這個忠實的記錄者那樣,對這座城市盡職盡責;也沒有一個人曾經捕捉到它的本性、魅力與美質,或者像他素描與油畫中所描繪的那種利比里亞建築風格。

最終,這些素描在他逝世後以拍賣的方式出售,清償了他的主顧--那些在印度守候了許久的債權人。他的陳年舊帳終於被一筆勾銷了。時代使逃亡者錢納利成為受人敬仰的錢納利,也使他成為老澳門形象的拯救者。

王志勝譯

錢納利肖像(油畫)

關喬昌(藍閣) 作於1820年代晚期 美國佚名私人收藏

*Robin Hutcheon,漢名夏德新,知名作家和記者,出生於上海,旅居香港逾三十五載,曾任香港《南華早報》編輯,撰寫多種史學叢書,包括錢納利和波爾傑的傳記以及發表有關中國、香港與澳門的講稿。