澳門: 保存古老的品味和渴求現代的滿足

□去年〔按:1988年〕早春澳門華僑報副刊連載的專欄文章<繆鵬飛的藝術探索>,後來被澳門文化學會出版的《文化雜誌》(中文版第四期)全文轉載了。聽說你們澳門現代畫會有人跑去報社打聽哪個作者,想約他出來聊幾句,請問有何用意?

○是的,我們幾個人交談過,都想跟作者較深地交談一次。我請人去報社打聽過,就説想認識一下在澳門街寫出這種評論文字的作者本人,看他還有甚麼話不怕説的?

□在這彈丸之地妄自“評東論西”,縱使沒有犯上“識彈不識唱”之嫌,也祇是痴人說夢不知好歹罷了。

○甚麼意思? 説話不那麼響就不要緊嘛。

□前不久澳門有一位青年學者正兒八經地提出了一個叫做“尖澳門意識”的批判命題,其中不乏真知灼見。然而回應者祇是若干化整為零的消聲器,不了了之。這事令人啼笑皆非。我原以為它還能評上一個半個澳門論文獎呢。也許這就是澳門街“尖意識”的一種獨特表現方式,令人哭笑不得,但最好是保持不哭也不笑狀態。

○八大山人還沒有來過澳門街怎麼就哭笑不得了? 你這樣冷嘲熱諷大概是在指責澳門的阿Q主義吧?

□是嗎? 但那可是一個新名詞,不是抽象的,而是形象的。把自大狂的“大澳門意識”和自閉症的“小澳門心態”加起來就是既大又小的“尖澳門意識了”。

○真的有點尖酸刻薄,告訴那位年輕人不該去寫論文,而該去泡製小説。澳門不是很缺乏本土的文學作品嗎?

□澳門街出了不多的天才或半天才,這些聰明仔不是在自己浪費自己的生命就是被別人耗掉生命。生存空間太有限的緣故吧? 據說,“尖澳門意識”乃指澳門本土意識的形格,它表現出兩種“系統性偏執”: 一是忽略了澳門80年代以來社會發展所導致的本質性變遷,從而忽略了澳門與外間世界的聯繫;二是糾纏著“大澳門主義”與“小澳門心態”而誇大了澳門的獨特性。我看,這就指出了澳門的現代病。然而,似乎澳門文化的獨特性仍然被置於盲點,有點像風水佬研究天文學了。

十字架前的繆鵬飛(1989)

十字架前的繆鵬飛(1989)

○那祇是從社會的角度來看現代澳門的弊端。但是,如果從文化的角度來看,澳門確是一個很值得回顧的地方。我覺得,澳門文化的價值乃體現於東方和西方的相互滲透以及傳統和現代的互為轉化之中。這正如你前不久在<澳門現代畫會新加坡作品展觀感>裏寫下的那很有味兒的兩句話: “古老的澳門竭力保存古老的品味,而現代的澳門卻在渴求現代的滿足。”--澳門的這兩個方面對於澳門人來説,都是同樣重要的。這也就是澳門文化的特色,由此可引起很多靈感。這兩種因素構成某種迷人的誘惑;或者説,是某種惱人的困惑。兩者的意思其實是相同的。

□然而,實在不必去強調澳門的“獨特性”。比如說,有人把澳門稱為“文化沙漠”,也有人把澳門看作“平靜的港灣”。蟄居這兒的具有中國血緣的澳門文化人,總該抓起筆來表達自己的感受,發洩內在的衝動,而不管是傳統的抑或現代的甚麼主義,祇求一時的痛快也好!

○你説得對。我初來澳門的時候,茫無頭緒。我是畫家,想開個畫展。一位澳門的畫師告訴我,最重要的是“富貴牡丹加上年年有魚”,先得把畫拿去給有錢的大老闆們看一看,他們能“受落”了,你才好拿去開展覽。這下子可糟了,我偏偏缺少這種本事,但我還是想開個畫展。

□這就是一個畫家的所有渴望吧? 我在澳門這麼多年,老是發現越有才能的人開畫展看客就越少越冷冷清清,但展場越冷清的作品我感到就越有希望。當然,所謂“希望”也祇是開給“才能”的一張空頭支票而已,並非幸運的獎勵。

○但空頭支票對藝術家來説卻很重要,它也有希望在藝術家的畢生夢想裏兑現的。我想,我不能老是渾渾噩噩地混下去了,任別人怎麼去罵吧! 我還是要堅持畫我自己的東西。

□聽說你來澳門之後畫的那批作品多半是匆匆忙忙趕出來的? 在那麼惡劣的條件下,半夜三更還在畫布上亂塗亂抹,像梵高那樣作踐自己,真是瘋了吧?

○沒有辦法,因為要趕在第二天拿到展場掛上去。那時我畫純抽象的畫,然而其中有中國傳統的東西。中國傳統畫的好處是寫出來的,吳昌碩的畫就像寫石鼓文。我採用中國的沒骨法用筆和潑墨技法,但形式卻是西方的。這引起了西方人的注意,尤其是在澳門的葡人藝術家。

□我明白。這事兒我聽人介紹過,有一班葡萄牙、意大利的評論家來看你的畫。他們都大吃一驚,不相信澳門有這麼前衛的人材。賈梅士博物館的館長江連浩對你的個展有很好的評論。他覺得你有這種勇氣已經很不容易了。

○那是1985年的事。開的不是個展,是我和袁之欽的聯展。看來她的國畫在澳門更受歡迎。當時馬若龍則師特別注意我的作品,堅決支持我畫下去。他説: “祇要是人材,遲早總會露頭的。”其實類似我這樣的人,早就該給殘酷的年代毀了。然而苟活的倖存者像我這樣的人,在澳門還有的是,在中國甚或多的是,到底是毀不盡毀不絕的。你説對麼?

□中國人“窩裡鬥”已經毀了不少人材。別提那些“歷史性”的“城牆失火殃及池魚”的災難了。我想,你在澳門這個小天地裡,總可以較安靜地搞純藝術創作了吧!90年代對於咱們這輩人來說,是迴光返照的年頭了。否則,也真的要給徹底毀了。到處都是坑人的陷阱,但該詛咒的首先是庸人哲學,它讓所有的人都無所作為。該死的精神枷鎖!

○我看,任何提高澳門文化價值的努力都不會白費氣力的。因此儘管每天都很忙,有很多工作要做,我仍然把藝術放在第一位。我覺得我的作品總該是屬於澳門的,就像“澳門文化體·現代畫會”的全部作品那樣,必將成為澳門文化的一部份。我們的工作是有意義的,因而辛苦一點是值得的。

面對中國的現代主義藝術運動

□澳門現代畫會不單是屬於現代澳門的。它近年來已開始走出澳門往亞太各地開畫展,很快就會在歐美露臉,可以說,它已經開始走向世界了。沒想到,現代畫也為提高澳門的國際地位出了一份力。我想問你,為甚麼你作為一位現代派畫家,卻時時糾纏在傳統美學的誘惑與衝動之中? 當然,這傳統美學,既包括中國的書法藝術、文人畫,也包括西方從喬托到印象派,甚至可以上溯到埃及、兩河流域、希臘或羅馬。這從你的創作和藝術評論文字方面都可以看得出來。你似乎怎麼也擺脫不了傳統的影響?

○不是擺脱不了,而是不能擺脱。傳統是我們一下子就把畫家的小客下廳填滿了。説,它是可怕的幽靈。但對於我來説,它是活生生的存在。沒有一個事實不是為了我而存在的,它不是一個詞彙學上的詞兒。對傳統的反思,實際是使傳統轉化成為當今的一種現實力量。作為一定歷史階段的文化現象,曾經存在過的一切樣式,用當今的觀點來反照,它們是非常新鮮的。因此不必以蔑視傳統為榮。何況它又是割捨不斷的。就説我自己吧! 我本來就是中國人,儘管已不在生於斯長於斯的鄉土上過活了,但我無法跟自己的“文化傳統”一刀兩斷。因為中國血緣的軀體,中國氣息的靈魂,這血肉之軀迴盪之魂怎麼去一刀兩斷,往哪兒才割得斷? 然而,這種把握恰恰又和後現代主義的推崇傳統、追溯歷史相吻合。作為畫家,當然不必去套哲學潮流的框架,它祇是沿着各人的心理路向探索的一種精神活動。更何況現在已是一個多元的、各國藝術家必須獨自探索的時代。

□對。中國人即使“全盤西化”了,他們仍然是一群中國人。你喜歡說,藝術是全人類的。但我要問,“藝術”是甚麼? “全人類”是甚麼? 這是哲學,不是我們現在可能完全把握的對象。在你的面前,我倒喜歡這一種提法: 在這個世界上,祇有藝術家,而沒有藝術。

○你前天提到<繆鹏飛的藝術探索>那篇評論,有一位上海美學界的學者看過,他説拿它到國內藝術評論界去,也會引起注目的。我看那裏面不僅僅是評論我的事,主要還是觸及了中國當代藝術的路向問題,可以説是一篇“探索性”的文章,因此尤其值得注意。

□那篇文章用了廣角鏡的角度來評論你的作品,但把你跟國內的前現代主義藝術運動扯在一起,顯然在時空座標上出現了視覺誤差。你不能接受吧?

○對於國內畫壇來説,所謂現代主義,還為期甚遠。我不否認個別藝術家的超越,但總的説來,那還是下一個世紀的事。中國還缺乏實現現代藝術相應的社會文化土壤。我從歐洲回來,到廣州去了一趟,看到汽車後面塵土飛揚,路旁的樹葉全已積上了厚厚的塵土,我看到的是一個灰色的世界。沿途要飯的,赤腳沒有穿褲子的孩子,滿臉皺紋扛着諾大重擔的老農,拖着艱難的步伐……若我在國內,還忍心向畫布作擲顏色的遊戲嗎? 中國沒有深厚的人文主義基礎,現代哲學思維還處於一個低層次的階段,現代科技、符號、信息,遠遠沒有出現一般面上的拓展,傳統的價值觀念尚未清理,更談不上高層次的人文的清理了。50年代以來的繪畫,基本上沒有進入藝術狀態。近年來大陸的藝術運動,受到了外來文化的衝擊,在一種逆反心理的驅化個性,發掘,豐厚的創作素材為自己,於是繪畫才進入了焦慮狀態的哲學層次。

□但從情感上來說,我們都是跟新的美學原則的捍衛者們共振共鳴的。中國要前進,所有在海外的中國人都有義務,也有責任去推動它。每當想起咱們的祖國還是一位很貧窮的母親時,誰的眼眶不噙滿淚花? 我想,你如果是一位中國畫家,你一定要把中國的苦難和希望繪畫出來,不管你是一個古典派還是現代派,否則你壓根兒就不算是個好畫家。我也許太偏激了,但對於一位中國畫家來說,祇有智慧而沒有良心是不行的,中國正需要良知和正義。

○是的,事實上我正在畫一套系列畫,就是探惜其時人材之奇缺。當他被邀去修補澳督都要做這項工作。<繡蝕的年代>、<史前史>都是其中的一部份。過去,從60年代到70年代,我就已經藉藉無聞地獨自去經歷和體驗那個極其苦痛的“前現代藝術期”。藝術覺醒雖然是極個人的事,但跟整個時代精神的張力分不開。所謂極其苦痛,是早上二十年,那祇是極少數人的事,是孤獨的、危險的。我們祇好在雙重的心理壓力下過活。80年代初,那時我還在國內,目擊歷史性遽變所產生的思想解放的激發力,迫使藝術敎條主義和庸俗社會學的冰山開始融化。但我已意識到,解凍的祇限於表層結構,整座冰山在這個世紀裡是來不及完全溶掉的。那個時期,仍然是早春二月吧,我懷着喜悦的心情去面對新的美學原則的崛起,甚至投以熱情的目光,因為那裏面寄托着中國人光明的信念。中國文藝界日見抖出一股不可抑制的瀰滿活力的衝動。那巳是比我們年輕的一輩所普遍渴求的全方位開放的衝動。

□事實如此,從“星星畫展”跟“朦朧詩”的迭起,就標誌著那個“思想解放運動”的崛起。無論如何,在那長河大江似的混溷潮流裡浮沉衝盪,曾經在西方發生的種種思潮種種流派都在現代中國被匆匆呼喚過甚至實驗過。然而各種横的移植來不及生根發芽就夭折了。十年過去了,大陸的文學藝術仍然不能回到自家那兒去,藝術創作仍然回不到“本體”上來。

○那是逼不得已的事。國內文藝界面臨西方文化的猛烈衝擊,古華夏文明的心理崩潰,《河殤》對中國的封閉文化提出了沉重深刻的反省和批判。思考人的價值,思考中國的命運,使當前大陸的文藝充滿着痛苦的激情和哲理的反思。然而思考的價值並不等同於表現的價值,還沒有回到“本體”上來是正常的事。

□當然,作為旁觀者,我們都一目了然。像“八五新潮”一直到北京首屆現代藝術展的“槍擊事件”,即使是“哲學”的,甚至是“政治”的,也未嘗不具有一種超前性的摧枯拉朽的警世意義;與其說是向傳統挑戰,不如說是向現存體制挑戰。這一切都可視為“英雄主義”的表現。但“英雄主義”還並不等同於“現代主義”。像珠海的王廣義搞“理性繪畫”,讓蒙娜麗莎掉轉了臉蛋,他說那叫做“清理人文熱情”。可是他現在因狂放不羈給砸了飯碗,弄得搞“現代藝術”走投無路了,但他還想“清理人文熱情”。這也夠使人心涼了。我想,如果你目前仍在上海,即使有畢加索的才能,也難有畢加索的表現。對嗎?

○國內的藝術運動到了1988年靜寂下來了。國內的藝術家已經盡了他們的所能。受條件的限制,祇好待之以時吧。“前現代藝術運動”曾帶來了一連串的追求“轟動效應”的景觀。那裏既有激情,也有痛苦,但無論如何,都該看作是好事情。有一點很明顯的事實是,國內藝術家們在低頭思考人的價值時,往往顧不上造型語言的深化表現。如何進入真正的、較高的藝術層次,看來還不是當前的事。把觀念的開拓看得比藝術本身的價值更重要,是必由之路,任何藝術上的破壞運動都是非常必要的。不從觀念上來着手,藝術犬儒主義不倒,是不能為藝術的自由表現掃清道路的。這裏,有一個由傳統向未來的轉換過程。這,對新的審美境界的創造,卻是大有必要的。

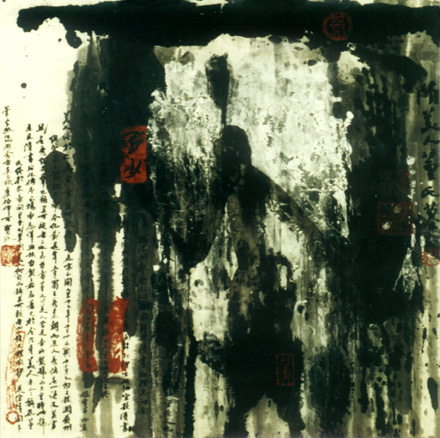

隋美人董氏墓(水墨作品)

^^“驚鴻一瞥的瞬間,

^^三十載一去不復返了! ”

□你懂點葡萄牙語吧? 三年前你在波爾圖藝術學院獃過,想也學了不少……

○我一家人,之欽和女兒,都在學葡萄牙語。但不是那麼容易學好的。

□我聽你講西方美術史時,所提及的歐美畫家的姓名拼法都很地道,不像洋涇濱的譯音,聽來頗有勁兒。你懂法語麼?

○我倒是學過俄語。那時候少年得意,看到馬克西莫夫的油畫寫生,也就獨自一人夾著畫布沿着閩江去畫帆船和漁家女。她們頭戴斗笠坐在艙板上。陽光下,美麗的臉上映着透紅的白光。我揮動畫筆,快速地捕捉第一印象。那個時期仍然是列賓、蘇里柯夫、賽洛夫的世界,甚麼都是巡迴畫派的。

□嘴裡哼著模倣夏里亞賓那調子低沉的<伏爾加船夫曲>,腦子裡盡是“天鵝之死”的形象,不是安東·契訶夫,就是屠格涅夫,列夫·托爾斯泰,還有果戈理,萊蒙托夫,普希金……

○怎麼説呢? 驚鴻一瞥的瞬間,三十載一去不復返了! 想起來令人黯然神傷。唉! 今年5月份我陪之欽去巴黎,在舊火車站改成的19世紀博物館一眼瞥到賽洛夫的一張肖像畫時,熱淚幾乎奪眶而出。我並不否認那個時候所受的敎育,那種銀灰調子,那種深沉感情,我還很懷念它,就像一個人緬懷青春和愛情那樣。

□嚮往俄羅斯大草原的遼闊、單純、豪邁,還有吉卜賽人甚麼的。那時我才唸中學,晚上就鑽進別林斯基、車爾尼雪夫斯基、杜勃羅柳波夫的書堆裡,還加上史坦尼斯拉夫斯基體系甚麼的,真夠累人。那時膽敢私下裡叫一聲“老黑格爾”就自以為了不起了,絕對沒想到啥時候還要叫一聲“老馬克斯”呢。

○現在倒回去就覺得地覆天翻了。西方已走向後現代主義。而在50年代,一提印象派就得加上一條“死胡同”的標籤。可我骨子裏一直有叛逆的成份,或者自稱“異端分子”吧。我原在上海學土木工程專業,但自己不甘於埋沒自己的一點才能。還是個小孩子的時候,我就喜歡畫畫。我命中注定要成為一個畫家。

□對呵,誰不是十歲的神童,二十歲的才子? 你就再去考美術學院了,胡里胡塗去冒險?

○還好,我進美術系時畫石膏,在三十多名學生中排第一,被編在甲班第一號。但到畢業時,班主任卻不太滿意我這個小子。

□那時是一本正經的謝投八當你們的系主任吧? 他是中國第一批留法的藝術家,原先已畢業於菲律賓大學。這種資格在中國沒有幾個的。

○是嘛? 你也知道他? 畢業時,我開始受印象派的影響,摹倣雷諾阿的風格,畫了一張畫,取名<節日燈飾>。他看了竟氣憤起來,對我説: “你的思想太活躍。我在法國幾十年,甚麼都學過,到頭來最好的還是古典主義! 你得注意,再也不要亂搞其他的甚麼玩意兒了! ”

□我看,謝投八虛張聲勢是愛護你,免得把你打成右派分子。這叫“仙人指路”嘛!

○是嘛? 不過我不能讓敎授們牽着鼻子在古典主義的老路上走下去。謝投八要求學生遵循理性的思維方式,惟獨我無法保持“理性狀態”,寧願自己去鑽圖書館,找現代主義的殘篇斷簡。

□那時反右運動開始坑儒了。似乎那一切跟你沒有關係? 我看你還有漏網的本事。

○我喜歡浪漫的生活,不過問政治。我經常獨個兒在大學禮堂(原來是敎堂)的長廊徘徊,那裏真夠安靜,祇有鋼琴清脆敲擊的聲音和哥特式窗户彩色玻璃凌亂的投影,這一切都令我沉入幻想,逃離紛擾的現實。

□我看冥冥之中有神靈呵護你,你也命中注定要為藝術之神奉獻自己的一生。

○畢業後被分配到一個大型展覽館畫了三年油畫。我樂於去塗抹那些五六米大的畫面,叫模特兒在現場直接寫生。模特兒都是俏姐兒,挑選來當講解員的。眉來眼去,着實讓我沉緬在藝術家的瘋狂之中。

□剛挨過學院派古典主義的教訓,難得碰上如此愜意的浪漫主義發洩吧? 那兒一定還有很多值得回憶的故事,譬如曾經一頭栽進……

○回憶並不愉快,鬥爭卻非常殘酷。我們美術組的組長被認定是“右傾機會主義分子”而遭打倒了。上來的是一個楞頭傻腦的農村幹部。我知道他除了貧農的好出身之外,還是第一次進城的。一群漂亮妞兒圍着他轉,令他暈頭轉向了。她們間或取笑他的寒傖。不久他突然死了,不知所措地死了。在河裏撈起他的屍體,赤裸裸的,腰上纏着一根麻繩。這使我看到了人生的無常。一種突然“榮陞”的意外,一種在女人面前想掩蓋無物的虛榮心,令他成為政治權術的犧牲品。他再也維持不住自己虛假的自以為高人一等的形象了。生活也因此變得毫無意思。

□真可惜你為甚麼不寫傷痕小說? 那農業社會的感傷主義不僅有中世紀騎士小說的情節,還可以塗上倫勃朗的陰暗色調呢!

○撫今追昔,苦難何嘗不是一種人間的財富?

□中國智識分子一無所有,但必須走一條世界上最長的荊棘之路,還不知道何時才能到達盡頭。也許祇有這樣,苦難才會變得神聖。我以為,你就是中國的一位聖者,一個苦行僧。因為有才能的人先得去揹十字架,你也毅然承受了。

○我在上海捱過了二十年咄咄逼人的艱難生活,可以説那是我人生中最黑暗的一段時間。或許這就是我的神聖之處吧? 中國真正的智識分子多半是聖人,中國的聖人也太多了。

□然而黑暗王國仍然透出了一線光明,那就是你終於模索到一條通往現代藝術的羊腸小道。上不了天堂的,就得下地獄,路總要走的。

○怎麼説好呢? 生命對於我們,也祇有一次而已,我們再找個時間好好談一下藝術的事兒吧。看,夜已經很深了……

隋美人董氏墓(水墨作品)

^^“驚鴻一瞥的瞬間,

^^三十載一去不復返了! ”

□你懂點葡萄牙語吧? 三年前你在波爾圖藝術學院獃過,想也學了不少……

○我一家人,之欽和女兒,都在學葡萄牙語。但不是那麼容易學好的。

□我聽你講西方美術史時,所提及的歐美畫家的姓名拼法都很地道,不像洋涇濱的譯音,聽來頗有勁兒。你懂法語麼?

○我倒是學過俄語。那時候少年得意,看到馬克西莫夫的油畫寫生,也就獨自一人夾著畫布沿着閩江去畫帆船和漁家女。她們頭戴斗笠坐在艙板上。陽光下,美麗的臉上映着透紅的白光。我揮動畫筆,快速地捕捉第一印象。那個時期仍然是列賓、蘇里柯夫、賽洛夫的世界,甚麼都是巡迴畫派的。

□嘴裡哼著模倣夏里亞賓那調子低沉的<伏爾加船夫曲>,腦子裡盡是“天鵝之死”的形象,不是安東·契訶夫,就是屠格涅夫,列夫·托爾斯泰,還有果戈理,萊蒙托夫,普希金……

○怎麼説呢? 驚鴻一瞥的瞬間,三十載一去不復返了! 想起來令人黯然神傷。唉! 今年5月份我陪之欽去巴黎,在舊火車站改成的19世紀博物館一眼瞥到賽洛夫的一張肖像畫時,熱淚幾乎奪眶而出。我並不否認那個時候所受的敎育,那種銀灰調子,那種深沉感情,我還很懷念它,就像一個人緬懷青春和愛情那樣。

□嚮往俄羅斯大草原的遼闊、單純、豪邁,還有吉卜賽人甚麼的。那時我才唸中學,晚上就鑽進別林斯基、車爾尼雪夫斯基、杜勃羅柳波夫的書堆裡,還加上史坦尼斯拉夫斯基體系甚麼的,真夠累人。那時膽敢私下裡叫一聲“老黑格爾”就自以為了不起了,絕對沒想到啥時候還要叫一聲“老馬克斯”呢。

○現在倒回去就覺得地覆天翻了。西方已走向後現代主義。而在50年代,一提印象派就得加上一條“死胡同”的標籤。可我骨子裏一直有叛逆的成份,或者自稱“異端分子”吧。我原在上海學土木工程專業,但自己不甘於埋沒自己的一點才能。還是個小孩子的時候,我就喜歡畫畫。我命中注定要成為一個畫家。

□對呵,誰不是十歲的神童,二十歲的才子? 你就再去考美術學院了,胡里胡塗去冒險?

○還好,我進美術系時畫石膏,在三十多名學生中排第一,被編在甲班第一號。但到畢業時,班主任卻不太滿意我這個小子。

□那時是一本正經的謝投八當你們的系主任吧? 他是中國第一批留法的藝術家,原先已畢業於菲律賓大學。這種資格在中國沒有幾個的。

○是嘛? 你也知道他? 畢業時,我開始受印象派的影響,摹倣雷諾阿的風格,畫了一張畫,取名<節日燈飾>。他看了竟氣憤起來,對我説: “你的思想太活躍。我在法國幾十年,甚麼都學過,到頭來最好的還是古典主義! 你得注意,再也不要亂搞其他的甚麼玩意兒了! ”

□我看,謝投八虛張聲勢是愛護你,免得把你打成右派分子。這叫“仙人指路”嘛!

○是嘛? 不過我不能讓敎授們牽着鼻子在古典主義的老路上走下去。謝投八要求學生遵循理性的思維方式,惟獨我無法保持“理性狀態”,寧願自己去鑽圖書館,找現代主義的殘篇斷簡。

□那時反右運動開始坑儒了。似乎那一切跟你沒有關係? 我看你還有漏網的本事。

○我喜歡浪漫的生活,不過問政治。我經常獨個兒在大學禮堂(原來是敎堂)的長廊徘徊,那裏真夠安靜,祇有鋼琴清脆敲擊的聲音和哥特式窗户彩色玻璃凌亂的投影,這一切都令我沉入幻想,逃離紛擾的現實。

□我看冥冥之中有神靈呵護你,你也命中注定要為藝術之神奉獻自己的一生。

○畢業後被分配到一個大型展覽館畫了三年油畫。我樂於去塗抹那些五六米大的畫面,叫模特兒在現場直接寫生。模特兒都是俏姐兒,挑選來當講解員的。眉來眼去,着實讓我沉緬在藝術家的瘋狂之中。

□剛挨過學院派古典主義的教訓,難得碰上如此愜意的浪漫主義發洩吧? 那兒一定還有很多值得回憶的故事,譬如曾經一頭栽進……

○回憶並不愉快,鬥爭卻非常殘酷。我們美術組的組長被認定是“右傾機會主義分子”而遭打倒了。上來的是一個楞頭傻腦的農村幹部。我知道他除了貧農的好出身之外,還是第一次進城的。一群漂亮妞兒圍着他轉,令他暈頭轉向了。她們間或取笑他的寒傖。不久他突然死了,不知所措地死了。在河裏撈起他的屍體,赤裸裸的,腰上纏着一根麻繩。這使我看到了人生的無常。一種突然“榮陞”的意外,一種在女人面前想掩蓋無物的虛榮心,令他成為政治權術的犧牲品。他再也維持不住自己虛假的自以為高人一等的形象了。生活也因此變得毫無意思。

□真可惜你為甚麼不寫傷痕小說? 那農業社會的感傷主義不僅有中世紀騎士小說的情節,還可以塗上倫勃朗的陰暗色調呢!

○撫今追昔,苦難何嘗不是一種人間的財富?

□中國智識分子一無所有,但必須走一條世界上最長的荊棘之路,還不知道何時才能到達盡頭。也許祇有這樣,苦難才會變得神聖。我以為,你就是中國的一位聖者,一個苦行僧。因為有才能的人先得去揹十字架,你也毅然承受了。

○我在上海捱過了二十年咄咄逼人的艱難生活,可以説那是我人生中最黑暗的一段時間。或許這就是我的神聖之處吧? 中國真正的智識分子多半是聖人,中國的聖人也太多了。

□然而黑暗王國仍然透出了一線光明,那就是你終於模索到一條通往現代藝術的羊腸小道。上不了天堂的,就得下地獄,路總要走的。

○怎麼説好呢? 生命對於我們,也祇有一次而已,我們再找個時間好好談一下藝術的事兒吧。看,夜已經很深了……

</figcaption></figure>

<h3>

歷盡滄桑萬念灰 悠然胸次又春回

</h3>

<p>

□你在上海當過實用美術設計師和工藝美術教師,對民間藝術興趣很濃,但我看你現在的畫,壓根兒看不出有一點兒裝飾性的味兒。你的抽象作品畫得很純,充滿稚拙氣,有很多現代味兒。我感覺到那裡面蘊涵著很深的一些甚麼東西。古今中外都具備了,就是說不出具體的甚麼來。怎麼說好呢?

</p>

<p>

○一位敎我古典文學的老師孫書年先生贈給我一首詩云: “歷盡滄桑萬念灰,悠然胸次又春回;凝神自得靜中趣,時有飛鴻天外來。”這詩原是他的自我寫照,卻道出了我創作時的某種心態。靈感,或者稱為瞬間感受,或者叫做創造衝動,都是美學情感體驗長期積澱而形成的斷層景觀,祇能用藝術家的全部歷史經驗來解釋。長期以來,自己偷偷地蒐集盡可能得到的西方現代派的繪畫資料,分派分條地進行比較研究。自己也試驗作過從印象派、後期印象派、野獸派、立體派一直到純抽象畫,這部份作品在“史無前例的文化大革命”來臨時都給毀了。

</p>

<p>

□在紅衛兵趕來抄家之前,最好是自己先行毀掉。像林風眠那樣,把宣紙作品化成紙漿放進抽水馬桶“處理”,算是那時中國最新的藝術流派吧? 想來你也曾經樂在其中。

</p>

<p>

○1966年起我開始在宣紙上用水粉畫抽象畫。那時的確沒辦法畫油畫。畫了怎麼“處理”? 那時誰要是上了“黑畫展覽”就是“現行反革命”。要是我的繪畫一旦被發現,甚麼罪名都可以定上的。

</p>

<p>

□黃永玉畫貓頭鷹,睜一隻眼閉一隻眼,被評為“頭號黑畫”。祇有毛澤東才敢說貓頭鷹原來就是那個樣子的。真是萬馬齊瘖的時代。說來說去還算你命大!

</p>

<p>

○當時我想嘗試運用中國材料和工具來試驗現代畫,下決心先認真學一學中國畫,看國畫到底能搞到怎麼樣的地步。我必須很好去接近它、瞭解它,然後駕馭它、改造它。

</p>

<p>

□那時提倡“古為今用,洋為中用”,認為是放諸四海而皆準的真理,藝術教條主義是正統。要改造智識分子嘛,你怎麼去接受呢?

</p>

<p>

○我認為那口號雖有實用主義的味道,但意思沒大錯,我祇能從開宗明義第一章開始: 練字。

</p>

<p>

□剛“解放”〔按: 指1949年〕時,江豐反對中國畫,連黃賓虹、潘天壽也改畫農民交糧圖,一窩蜂擁去畫西畫。到了60年代,把江豐的“民族虛無主義”打掉了,國畫商品化了,大伙兒又一窩蜂擁去搞中國畫,都成為可怕的藝術機會主義者。你倒好,躲進象牙之塔,和他們一點兒沒爪葛。

</p>

<p>

○在當時人家看來,確實很傻。我是個空想主義者。但仔細研究一下,中國人有他自成一格的品味,講究天趣,反對造作,即所謂“人工氣”,無雕琢縱橫習氣。做到澹然天真這一點非常不容易。中國人講“氣象”,這詞用得入骨,一幅好畫説是“何等氣象”。陳簡齊墨梅詩云: “意足不求顏色似,前身相馬九方皋”。由此可以看出中國人對世界上一切事物的態度。相馬家九方皋,牝牡驪黃都分不清,和莊子的庖丁解牛一樣,上昇到“道”的境地。中國畫又講究技法,説“氣韻不可學,此生而知之,自然天授;然亦有學得處,讀萬卷書,行萬里路,胸中脱去塵濁”。從修養方面入手,縮小範圍來説,要“澄心靜慮”,意在筆先,神思專一,不雜不亂。然後落筆,須要圓勁快利,乃不可太速,速則失勢,亦不可太緩,緩則癡濁,復不可太肥,肥則俗惡,又不可太瘦,瘦則枯弱。雖然,這也太過拘謹,但從效果來看,失勢、癡濁、俗惡、枯弱皆是病。線條要“石如飛白木如籀,寫竹還應八法通”。“木石用折釵股、屋漏痕之遺意”。我感到畢加索天趣有之,技法上顯然就粗糙得很。我説他粗糙,並非指必須精到,乃是指技巧未夠完善。尤其是80年代的繪畫,若從這些高標準的要求來看繪畫技法,西方人的確沒有中國人這樣認真對待。

</p>

<p>

□我知道你在中國傳統畫方面化過很大的氣力。比如畫過<洞庭西山圖長卷>,那完全用大癡筆法。後來你又用傳統繪畫工具實驗過一些現代畫。這些作品聽說都毀了? 可惜!

</p>

<p>

○是的,也有一些畫保存下來。我在澳門展出的時候,似乎沒有人注意它們。實際上這些紙上的作品要比初來澳門匆忙趕畫的油畫好得多。

</p>

<p>

□我注意到了。那時我就懷疑,澳門畫家怎麼可能畫出那麼陰森森冷顫顫的作品? 即使是囚犯也難有那種斑駁陸離的氣象,令人看了發毛。

</p>

<p>

○可惜,我旅歐回來,發現這些包在塑膠袋裏的作品,竟潮成紙漿了。我愕然以對。這批在大陸的創作竟然倖免不了最後被毀滅的厄運。真是倒霉透頂!

</p>

<h3>

討論關於20世紀現代藝術的各種陳腔濫調

</h3>

<p>

□前個星期天我訪問你,特地提出“中國前現代主義藝術運動”跟你的藝術思想有沒有瓜葛的問題,顯然你作了否定的回答。我想,這個20世紀就快一晃而過,西方早已疊出“後現代主義”的大纛,大喊“藝術消失”的口號,我們還滯留在“前現代”的泥濘裡,真有點惶惶不可終日呢。我們仍擺脫不了藝術領域裡的小農思想,一本老皇曆還翻不完哩。

</p>

<p>

○我聽你的口氣,其中就反映了一種“後現代”的心理。現代主義,通常指美學現代主義,是對工業化的反應;而後現代主義,則是對以不可控制的盲目求新為特點的信息社會的反應。傑姆遜把後現代主義理解為消費資本主義文化的表現形式。“後現代心理”的審美表現形式就是所謂的“審美場”或稱“共鳴時空”。看來,我們即將生活在後現代的處境之中。

</p>

<p>

□我想,文學和藝術的走向“解構”是命中注定的。當人類理性還停留在物體表面的時候,藝術就專注於“再現”的技巧。“能”的概念可以對應於浪漫主義。當結構主義成為人類的思維新認識時,形式就是一切了。於是,形式表現就成為現代藝術的全部。現在,日常生活的審美化逼使藝術走向非審美化。工業化生產出來的音樂產品中,嚴肅音樂與消遣品的區別已經消失,美的意味被卡拉0K的聲浪淹沒,個人已經無法擺脫世俗的支配了,世界的確開始展示“一種全體被迫同唱一曲的美妙幻景”。

</p>

<p>

○你提到“解構”,我覺得它將能更清楚地界説我的畫。作為從“結構主義”中衍生的“解構主義”,確是後現代文化現象中最重要的思潮之一。後現代文化支離破碎時空錯亂的現象,在我的<鏽蝕的年代>中表現得最為明顯。那是許多片斷的整合,一片時代錯亂的景象,在尋求歷史文化積澱的同時,卻失落了整體和方向。我沒有時空和地域的觀念,那是迷亂的、非邏輯的。“解構主義”所謂“延異”和“現存”顯示在我的作品中。然而,哲學可以用一種觀念解説藝術,而藝術卻不能去解説哲學。若可以,則藝術將失去“本體”。“本體”即藝術的物化形態;而精神祇能在本體形式中存在。

</p>

<p>

□讓我套用伯恩斯坦的一句話吧,如果藝術必須追求形式的表現的話,那麼不妨可以這樣為“純藝術”下個論斷: “終極目標是微不足道的,形式就是一切! ”你也同意這一個定義嗎?

</p>

<p>

○我不反對。弗萊認為,藝術作品的形式乃藝術的最基本的特質。一件作品本身必須具有強烈的生命力。而美則是可以引起官能快感的東西,跟“生命力”的表現是兩碼事。藝術是生命本質之一種形式的異化。

</p>

<p>

□蘇姍·朗格認為藝術用符號表現情感。藝術是人類情感之符號形式的創造。這種藝術作品所具有的表現性形式(Expressive Form)就是生命力(Vitality)。因此藝術家可以自發地、無意識地用符號或抽象形式,表現內在生命(主觀世界)象徵某種感情。我想請教你,純形式的創造,是完全無意識的還是有意識的?

</p>

<p>

○藝術創作包含著理性和潛意識的結合。理性,即目的性。不論畫家是否意識到,他必然面臨著造就他的那個時代這個既存的事實。不管願意不願意,他已經受到潛在的規定構成的宇宙的桎梏;而潛意識,即那種自發性的活動所謂靈感,才能充份地為藝術顯現自我的精神。前者主要是經驗、修養和時代精神,它可以深化藝術的層次;後者是生命衝動的物態把握。

</p>

<p>

□我看,抽象主義本質上是哲學化了的藝術,甚至可以“純形式”地說,抽象藝術表示一種“簡化”傾向(格式塔的Pragnant),也是一種以“需要”的形式存在的“建構”傾向。請恕我喜歡玩弄張冠李戴的概念遊戲,但我覺得人類各個思維領域都有共通之處,往往表現出驚人的相似。人類可以說是殊塗同歸萬聖朝宗。

</p>

<img src=)

繆鵬飛早期作品: 上海四川路橋(油畫)

○我不反對形而上學的討論。但藝術家當然更喜歡強調直覺。繪畫到底不是哲學,思考的價值也不能替代藝術的價值。藝術應該在本體的意義上追求自身的目的,藝術祇能在自身的變革中顯示其價值。所謂“藝術使命”之類,都是在藝術之外的功利主義。當人們問到亨利·摩爾,他的雕塑代表甚麼意義的時候,摩爾反問: “你養花嗎? ”在這個意義上,我不妨説,純藝術就是“為藝術而藝術”的東西。藝術,首先是藝術家個人的事;擴大來講,它成為人類的精神需要。

□你膽敢公開標榜“為藝術而藝術”,可稱得上是一個勇敢的中國人了。好吧,我該請教你另外一個問題了: 你認為純藝術中決定一切的是甚麼?

○樣式! 樣式! 絕對是樣式! 在繪畫史上,現在給我們留下的是甚麽呢? 一部風格史! 你先前説的“繪畫的生命力”就是樣式的生命力。我們永遠忘不了埃及的、希臘的模式,米開朗琪羅的大衛力的模式、拉斐爾聖母的温柔模式、波提且利維納斯病態的模式,忘不了高更的“黃色基督”、畢加索的“阿威儂少女”,忘不了布利的麻袋、阿爾曼的集積、庫寧的女人。小時候練字,唐故左街,至今我不知道柳公權寫的哪一篇是甚麼內容,然而柳、顏的風韻深深地印在我的腦海中,我也不清楚顧愷之《女史箴圖》的説敎,但那春蠶吐絲般的線條,那造型模式永遠烙進我的記憶之中。其他全被淨化了,淘汰了。作為藝術本體的語言要素的改變,總能體現一定觀念的轉變,而新的藝術觀念的表達卻不一定會有新的語言出現,如達利,就是借用了傳統的模式。

□繪畫的形式革命對文學的變異很有參照價值,同樣涉及一場審美的解構運動。康定斯基創造一種純粹的“視覺音樂”的幻想,結果,一種抽象藝術的新樣式“色彩音樂”就問世了。諾爾德就熱情洋溢地說過,色彩在哭、在笑,像鈴的顫動,像青銅器的轟鳴。看來抽象派畫家都是現代派詩人。我覺得兩者是可以“通感”的。馬蒂斯曾經說繪畫是“翻譯”。那麼說,欣賞則是“解碼”了。我欣賞康定斯基和蒙德里安,無論是領略作品的“內在情感”或作品的“內在結構”,都有面對現代詩時的那種格外來勁兒的感覺,似乎感覺到了畫家精神的張力與靈魂的震顫。

○抽象的藝術語言比描述性繪畫語言更加單純,但絕非形而上的玄妙。欣賞抽象繪畫除了它的直感性之外,卻有一點必須記得的,那就像埃貝哈特·特勒格爾所説的: “在畫中我們可看到一種十分明確的人生態度。”它們是藝術家內心生活的自畫像。

□在西方,抽象繪畫並不是“唯一的怪胎”,但它已經把人類千百年來普遍接受的習慣塗改為一個巨大的問號。我看你的畫就不是以“為藝術而藝術”那麼一個角度,或者抱著純粹欣賞的“悠然看南山”的態度。我看到的還有東方的藝術哲學觀,民族文化心理積澱,中國智識分子特有的文人雅士的人生觀,還有別的說不出來講不清楚的東西。有的很朦朧,有的又很清晰。怎麼說才好呢?

○既朦朧又清晰? 藝術在沒有物化前祇是一片朦朧意念,冥冥然,昏昏然。物化後則變得既朦朧又清晰了。好,喝杯啤酒抽支香煙再聊吧,我倒願意聽聽你們研究現代詩的理論。

東方,應佔一個具有巨大生命力的位置

□卜乃夫即無名氏是一個“預言家”。早在40年代,他就寫過一篇題為<林風眠--東方文藝復興的先驅者>的文章,鬼使神差地指出: “當一般國畫家停在十五、六世紀時,他卻畫出了二十世紀。這個綜合東西兩大文化的藝術家,命運是殘酷定了的。過去他奮鬥了三十年,被誤解了二十年,在‘沉默洞窟’裡隱藏了十年,今後他還得被誤解二十年,沉默二十年。”卜乃夫的話居然靈驗得很。今天林風眠還活著,風燭殘年了。不知他老先生對此作何感想? 不過咱們還是不提藝術史上悲慘的事吧。我想問你最後一個問題,請你見怪不怪,不要見怪。

○沒有觸及隱私權的事吧?

□我想沒有。我的問題不外“為藝術而藝術”之類。我自己想找一個詞兒來說明你創作的樣式,或稱“風格”,但老對不上號。真是有點兒“意在象外”了!

○那你最好像卜乃夫那樣也自稱為無名氏吧!

□但你的畫總不能祇貼上一條“純藝術”的標籤就了事吧? 它們並不屬於所謂“新文人畫”的範疇吧?

○不! “新文人畫”的概念祇會使人想起新水墨畫這一方面,或者自“八五新潮”後提出的繪畫樣式。

□我看你有很濃厚的,或者說,很深沉的文人畫意識。你總不能否認這種氣質吧?

○你説得有道理,我的畫具有文人畫的氣質,或者意識,但我本質上更接近西方純繪畫的。

□可不可以用一些詞眼來說明你追求的目的是甚麼? 我的意思是指思想以及技巧方面。

水滸系列中央裝置場景(繆鵬飛畫展,1996,澳門旅遊展覽中心)

○我原不想觸及它,因為我不是預言家,不是卜乃夫,你未免逼我太甚了吧? 這樣吧,我覺得,從歷史的角度以及自身所處的座標看,我一直面臨著嚴峻的抉擇。50年代,國際流行的是抽象語言,所謂“詩性的抽象”。那時強調動作、速度所留下的痕跡。出現的符號常可聯想到中國的書法。個別地看,也曾出現過東方主義,像托貝(Tobe)和哈魯真克(Hyrlogink)。他們曾到東方學習書法,應該説,他們事實上是全西方的,連一點東方的影子也沒有。在這些無形式(Informel)的繪畫中,我最喜歡沃爾斯(Wols)這位極有才氣的畫家,他天才式塗鴉的技巧很少有人可以比擬。還有杜庫寧的雄逸,佛特里埃(Fautrier)、塔匹斯材質的發掘,克萊因(Franx kline)的悲壯。60年代的新達達,可以説是靜寂了數十年的達達的復甦。勞生柏的複合繪畫(Combine painting)成為後現代的先聲,其他如偶發、裝置、環境、地景,都是達達的深化,他們都是一些表演藝術家,進行一連串的時空把戲。而觀念藝術更認為繪畫已經瀕臨落伍和垂死的境地了。那個時候,再在畫布上周旋成為不光彩的行當。藝術疊出多重官感的思考。確實,繪畫(或者不能稱繪畫)又現出了新的多元層面,這真是前所未有的。但達達的反藝術本身已成為藝術,科蘇恩認為的“比形式更重要的觀念”,也是二十年前的事了。回到畫布的呼聲十年前已經喊出,80年代的繪畫又回到平面媒體上來,又成為最原始最有效的記錄和表達的工具。

□回到康德去! 回到尼采去! 回到阿媽那兒去! 回到……

○這種對抗前衛,要求回到傳統的回歸,是意想之中,又是意料之外的,除了巴塞利茲(Baselitz)等一些人外,都是比我年輕一代的小伙子。他們這新生代受到次文化的衝擊,像龐克運動(Bunk Art),雖然也有良莠不一的現象,但都在卡通、廉價拼貼、低級連環畫、電動玩具中長大。他們的周圍,是縱慾、暴力、性變態、人性的扭曲、混亂、瘋狂和空虛,以及吐口水和罵粗口。凱斯哈陵在地鐵藝術中脱穎而出,那是一場競相傚倣的惡作劇,一變而為重要畫商的寵兒、時髦人物。這一代的粗獷、即興以及野蠻的發洩,成了年輕人迫慕傚倣的最捷途徑,成了一面倒的世界性心態。像德國旦恩(Dabn)的<吃掃把的人>,巴塞利茲的倒畫、美國斯那坡(J. Schnable)的碎碟子畫,相對來説,前衛藝術成了精緻的藝術。這是放肆的一代,他們有潛在的破壞力,回到繪畫,返回到原始的塗鴉,將傳統僅有的一點品味都摧垮了。不可否認,他們有年輕人的活力,巨大的能量,用粗糙的筆條作瞬間的渲洩;但他們沒有來自心靈的靈感,祇憑著一鼓作氣的勇敢。次文化環境裏產生的藝術,必定有像康巴士(Combas)那樣的摹倣,近乎中國老解放區的抗日木版圖。這類畫對西方可能造成新鮮感,但我們是太臉熟了。這種通俗品味的發現,由波普藝術(Pop Art)、李根斯坦的漫畫印刷媒體的放大,一直延續到80年代,有人認為這是“文化高度發展的後挫”。然而每當西方繪畫出現危機的時候,“風從東方來”,就扭轉了西方醜怪的面孔。

□這就是物極必反的歷史循環論?

○新自由形象領了80年代的風騷,90年代的是甚麼? 我不是卜乃夫。然而我從未為投入現代主義的懷抱而不能自拔,也沒有在反思本土文化之後的躁動不安。藝術既非改造社會的直接手段,精神領域的昇華也祇是一種間接的社會效果。作為藝術本體的探索是新的審美境界的創造,站在超越民族性的宏觀角度,巨大的文化背景決定了我的藝術內涵。我發現了自己,也發現了一個新空間,那就是新東方主義,或者可以説是後期抽象主義。

□我覺得你這才說到節骨眼上了。我看你就有很自覺的東方主義傾向。

○後期抽象主義(Post-Astrazione)這個在超前衛、有敎養主義孕育出來的第三波思潮,是經過觀念和極限洗禮的抽象,我卻寧願再沉浸於東方的品味。它將為後現代提供一種新選擇,一個新起點。現代是一個紛亂多元的時代。當今的藝壇,由於藝術家的個人搜索,不能以同一層面的概念來概括,呈現出空前繁複的形態。而東方,應佔有一席具有巨大生命力的位置。

□我明白了,難怪我第一次看你的畫展時,除了感受到史詩般的壁畫氣魄外,第一眼我的腦海裡就閃現出孫過庭《書譜》中的那幾句話: “懸針垂露之異,奔雲墜石之奇,鴻飛獸駭之資,鸞舞蛇驚之態,絕岸巔峰之勢,臨危據槁之形。”我覺得你的畫中也都應有盡有了。老實說,我一下子看呆了,原來在純抽象的表現裡也能捕捉到這麼古典的感覺。我忽然也悟到你在澳門這個中西藝術思想交融的“十字門”座標上的位置。從那兒,你可能邁進人類藝術共時性的天堂,也同時在滑入自然生命歷時性的地獄;當你的臉孔朝向西方的時候,你的頎長的身影卻投入了東方的濃鬱的陰影之中。我覺得你正置身於一種兩難的處境,但路是由你自己走出來的。我佩服你!

○那就走著瞧吧! 你跟我討論抽象藝術,話兒未免也變得太抽象了。我建議咱倆再喝杯青島啤酒吧,啤酒這種飲料絕不會是抽象的。

□謝謝你接受我這幾趟馬拉松式的訪問! 在天快亮的時刻,讓咱們為澳門的“純藝術前景”乾杯吧!

(1989年12月)

*高戈,澳門文化體·現代畫會美學顧問。