一

中國與歐洲的首次重要文化接觸始於16世紀最後的幾十年間,經歷了整整200年的時間而終在18世紀末期逐漸式微。在這次文化大接觸中,關鍵的中介人物是傳教士。其中主要是耶穌會士。耶穌會士利瑪竇神父即為先驅人物之一。他構築了中國和歐洲文化之間的文化交流框架。最後的中介人物則有乾隆皇帝御用畫師耶穌會士郎世寧(Giuseppe Castiglione)神父。單就耶穌會士而言,當時服務於中國而聲名顯赫,活力充沛的歐洲人士就差不多有500人。(1)

耶穌會意大利籍傳教士利瑪竇

第一位在中國傳播福音書的佈教人

他精通中文是中國地理科學的革新者

耶穌會意大利籍傳教士利瑪竇

第一位在中國傳播福音書的佈教人

他精通中文是中國地理科學的革新者

來華傳教團對17、18世紀的歐洲人產生極大的吸引力。他們中除神職人員外,還有知識份子。中國是當時最引人入勝的題目之一。由教士所著的有關中國的作品都為人們所仔細閲讀,因此促使一群業餘的中國學的學生成為我所指稱的“早期的漢學家”。這些早期的漢學家從已出版的作品、每年的報告、未出版的文稿、信件以及通過與回到歐洲的傳教士的私人接觸中吸取傳教資料,開始使中國成為歐洲知識界主要關注的事物。業餘的曲解和虛浮的熱忱雖然存在,但是在知識貧乏的情況下要把一種文化和另一種文化同化,那是確實不可能的事。早期的漢學家為19世紀才出現的專業漢學奠定了基礎。

參與首次重要文化接觸的中國人主要是文人。這些文人可按他們對耶穌會的提案所作的回應而被分為三類:一、敵視;二、好奇;三、同情。大多數文人均持敵視態度,其程度則因當時中國內部的政治和文化改變而不同。在這200年文化接觸的後期,這種改變增加了文人對耶穌會的敵視。從其程度上來説,在早期文化接觸中,中國人更接受耶穌會的訊息。這是由於明朝末年的文化背景相對地容許和傾向於將不同的宗教教義合併,並使之和諧統一。

“基督教的地圖表明在南京省有一百多座教堂和六萬多基督徒。”江蘇省松江地區詳細的手寫資料表明其時已建造了一百座天主堂以服務於六萬基督徒,這足以説明傳播福音力量在該地區的盛況。

“基督教的地圖表明在南京省有一百多座教堂和六萬多基督徒。”江蘇省松江地區詳細的手寫資料表明其時已建造了一百座天主堂以服務於六萬基督徒,這足以説明傳播福音力量在該地區的盛況。

1644年,滿人征服中國。他們不惜以試驗性質的代價去鼓吹正教,致使明末的文化背景也遭改變。在實用問題方面,滿清皇帝是十分願意採用外國傳教士的值得重視的技術的。不過,在文化背景方面,統治階層的滿族人則推崇唾手可得的最正統的孔子哲學,即新儒家朱熹(1130-1200)的孔子哲學,以圖遮掩其身為外族人的瑕疵。滿族人極力限制思想自由而支持多個文學調查。對文人來説,嘗試新的或不尋常的想法是危險的,因為會因此而引起爭端,使對批評敏感的滿族統治者有機會介入。更重要的是,文人已從明末試圖將各種教義融合的幻想中醒悟過來。因為這種做法已惡化至空談及成為危險的異端邪説,以至於使明朝滅亡。不管怎樣,基督教的非文化薰陶對中國文化的作用一直持續到18世紀初期。與此同時,來自歐洲的中國禮儀之爭的辯論開始逐漸動搖作為文化接觸基石的耶穌會士建立的文化交流框架;此外,還使滿清皇帝不再支持傳教士。最後,在18世紀末期,歐洲人對中國事物的熱忱祇好聽其自然發展而任由恣意批評。

二

引起中國人敵視中國和歐洲的首次重要文化接觸的原因被認為是中國文化不受外來文化影響所致。中國人這種自我封閉的特性常被詮譯為顯著的文化特徵或偏見而被視為不合理的懼外症或仇視一切外來事物。不過,中國人的討厭外來事物的原因,不僅僅是懼外而已。

傳教士的教義受到許多文人的攻擊。他們稱之為“異端”、“邪説”和“左道”等。每一種稱謂都含有“背離聖人之道”(2)的意思。不過,中國人對異端的看法是有他的觀點的,這是我們所忽略的,今日西方社會對絕對真理的軟弱認同使許多人對“非正統”的解釋只視為“不同”而已。由於17、18世紀的中國文人對他們的教義的真理性有較強的信念,他們視“非正統”為“錯誤”而稱他們自己的教義為“正教”,文字上是“正統”的意思;“正統”的意思是真理。“非正統”的教義不單是“不同”:它是錯誤的。

法國漢學家熱爾內(J·Gernet)在一本非常流行的書上爭論説,中國人對基督教的消極反應不光是由於懼外而且更是緣於中國語言的獨有特性所使然。這種語言構成了中國人推理的方式和有利於思想的某種引導。這是與西方基督教的推理形式互不相容的。(3)

由於印歐語言結構中有“存有”(to be)這個重要動詞,由此產生出“存在”(being)與“形成”(becoming)之間的明顯分別。中國語言則缺乏一個表示“存在”或“本質”(essence)的字。熱爾內所爭論的是印歐語言的字形變化明顯地將名詞和形容詞區分,並依亞里士多德經院學派的觀念在本質的essential和附屬的secondary的特性(如本質essence和偶然accident)間建立基礎的對立性。這在西方思想史裡產生了“現實性”的概念。這些“現實性”部份是超自然的和不可改變的,因為它們獨立於感性知覺中。也就是這種永恆的概念和理想的現實性被視為基督教義的核心。反之,中國語言的缺乏字形變化和區分特徵據説是導致中國人認為諸種“現實性”是更依靠感性知覺的,因此顯得更短暫。中國人由於思想指導的不同而使他們非常困難地將17、18世紀由傳教士從歐洲帶入中國的經院式的思想形式同化。依熱爾內先生的看法,這種思想的不同指引是中國反對基督教的基本原因。

香港歷史學家容漢龍(John Dragon Young)(4)在他的一本書內提出的另一個最新的解釋:中國人在17、18世紀時候不接受基督教的基本理由是排外。容先生和許多學者不同。他們一直爭議的是孔子及其追隨者對宗教是不感興趣的。容先生則認為中國人不接受基督教的原因是由於文人深深的鍾情於新儒學,並視之為宗教。事實上,新儒學對基督教是持敵視觀點的。容先生爭持説,新儒學的道德觀有其宗教的和宇宙論的基礎,但卻沒有萬能的神和個人的上帝的觀念。依照容先生的説法,這種神的觀念是同相信天、地、人合一的孔子追隨者相異的。文人不接受基督教不是由於他們情感上鐘情於新儒學,而是因為基督教在哲學方面和新儒學相矛盾。

容先生相信著名的耶穌會士利瑪竇已察覺到這種知識上的矛盾,並因為這種矛盾,他在《天主實義》(1603)中強烈抨擊新儒學的形而上學。總而言之,基督教和新儒學含有相反的“世界觀”,其主要衝突點是在於神的觀念。依這種看法去看,基督教在中國的失敗不是由於禮儀方面的爭論,也不是基督教是源自外地的教派;它的失敗是由於它的理論上的和形而上學的矛盾和由於新儒學的形而上學基礎所主張的儒學傳統道德的絕對性。這種新儒學形而上學基礎就是引致中國和歐洲的首次重要文化接觸失敗的原因(5)。要避免這種失敗的發生祇需要雙方的重要妥協便可。容先生不讚同基督教批評耶穌會在中國的方法。他認為大接觸的失敗已清楚地證明利瑪竇和其他耶穌會士沒有對他們的信仰作出妥協。

三

中國長期的禮儀之爭是一場辯論。這場辯論是由在外國地方導領傳教團的相衝突的方法引起的。從兩個極端的觀點來看,耶穌會士企圖和土著文化和諧共處、彈性處理和容忍它。但這種作法卻被苦修會(方濟各Franciscans、多明我Dominicans 和奧古斯定Augustinians苦修會)和非教會團體如巴黎外國傳教團協會(Société des Missions Etrangères de Paris)等的會員視為美中不足之事。這是因為基督教真理要為此作出妥協的緣故。在基督教世界性的本質所停留之地和其文化開始展露之時,當地便會不斷引發爭端,這是鐵定不移的事實。今日梵蒂岡和中國就誰有權祝聖主教一事的不斷爭論便是其中一個例子。

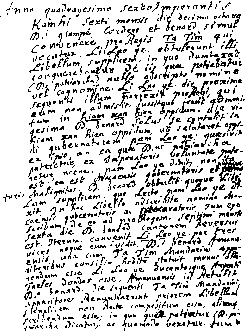

禮儀問題

在東方的傳教士向羅馬宣誓效忠的儀式

儘管他們對教皇的訓諭不贊同仍有近三百位傳教士在北京及澳門主教面前簽署了尊重教皇的“Ex Ille Die”訓諭(1715年3月)和“Ex Quo Singulanrl”訓諭(1742年7月)

禮儀問題

在東方的傳教士向羅馬宣誓效忠的儀式

儘管他們對教皇的訓諭不贊同仍有近三百位傳教士在北京及澳門主教面前簽署了尊重教皇的“Ex Ille Die”訓諭(1715年3月)和“Ex Quo Singulanrl”訓諭(1742年7月)

當大多數耶穌會士(非全部)想容忍中國人祖輩的禮儀時,苦修士就予以禁止,當耶穌會士打算將孔子之禮儀作為普通世俗禮儀看待而予以容忍時,苦修士便加以阻攔,他們認為這些禮儀是代表偶像崇拜的形式;當耶穌會士欲接受中國人對神的古代的和地方性的名稱“上帝和天”時,苦修士則予以反對;他們説這些名稱無可避免地帶有迷信色彩。他們堅持要用新的名稱如“天主”來取代舊的名稱。因為新的名稱能更正確地表達出基督的神的唯一性。縱使有人認為正確地表達出基督的神的唯一性;縱使有人認為苦修士在禮儀之爭的問題方面是錯誤的,但是他們並不是愚昧無知和不真誠的;他們所爭辯的是個複雜的問題。最近從研究著名的而對耶穌會評論尖刻的評論家之一的多明我苦修士納華烈德D. Navarrete(6)中,從多明我苦修士的觀點上揭露出幾個複雜的問題。苦修士在一片反對聲中苦苦爭扎,終於得到教皇的支持。依1715和1742年的裁決看,梵蒂岡的裁決方式是不相信耶穌會的文化交流方式。

禮儀之爭已牽入了羅馬和北京關係的政治層面。羅馬至今仍為此奮鬥不息。羅馬視康熙皇帝就中國禮儀事宜的表態為對宗教事情橫加官方的干涉,而康熙皇帝則認為羅馬的裁決是對國內事務的外來干預。北京堅持將某類事情歸劃為內部事務的事,到現在仍時有可聞。如果今日所堅持的事是和17、18世紀的不同的話,那中國與外界之間的問題處理方式,其本身就顯得陳舊了。雖然禮儀之爭的口角係緣於康熙皇帝對基督教的失望,但他仍然在朝廷支持個別的耶穌會士。最後,反耶穌會的力量和歐洲禮儀之爭的力量聯結,結果使梵蒂岡在1773年解散耶穌會。耶穌會在1814年重整,但是卻已無法追回昔日在中國失去的輝煌業績了。

中國和歐洲的首次重要文化接觸的瓦解原因是不可以縮簡為一個基本原因的。祇有相信重要世界大事陰謀解釋法的人方會將錯綜複雜的歷史事件歸因於幾個詭計多端的人物。不管怎樣,陰謀理論已被看成是中國禮儀之爭的理論。

1956年,赫爾(M. Hay)在他出版的一本書裡追尋耶穌會失敗之源,發現陰謀計劃的策劃者是一名不見經傳的蘇格蘭人萊斯利(William Leslie)。萊斯利在1659-1707年是羅馬宣傳信仰的聖公會的檔案員(7)。赫爾堅持説萊斯利神父和外國傳教團協會(Société des Missions Etrangères)的其他簡深主義信徒(Jansenists)合作,為他們提供宣傳機關的秘密文件,暗中破壞穌會在中國的工作。這可能會是真的,而這位檔案員也可能是整個陰謀的一份子。不過,陰謀論可解釋諸如政治謀殺等的特殊事件,但卻無法完滿解釋一個錯綜複雜而持久的奮鬥。耶穌會在中國的文化交流工作的失敗原因是非常複雜的,是無法用宣傳機關檔案員所策動的陰謀作滿意解釋的。

就澳門軍人問題寫給廣東政府的一封請求信節錄</figcaption></figure>

<h3>

四

</h3>

<p>

1644年,滿族入主中國。中國文化背景顯得更難接受與開放給外來思想。可是,當時卻仍有兩批基督徒在中國繼續對中國儒家文化和歐洲基督教文化的復合目的進行思考、寫作和行動。一批是著名的還未被認真讚研過的“舊約象徵説”人物(Figurists),而另一批則是中國東部的稍具知名度和目前才被展開認真鑽研的文人。

</p>

<p>

這些“舊約象徵説”研究員主要是由法國耶穌會士構成。他們爭持説,如果中國古典文學是依其“象徵法”去解釋而非按字面詮解的話,則這些文學作品可被詮解為預知基督啟示的神秘性的作品。這些看法都是激進的。因為它們非但抵觸基督啟示的聖經編年史,而且也與中國傳統的看法相悖。中國傳統看法認為,他們的古典作品是歷史作品,是應被視作記載過去事件的作品來閲讀的,而不應被當為象徵性的未來啟示來閲讀的。

</p>

<p>

重要的“舊約象徵説”人物有白晉神父(Father Joachim Bouvet,S. J.1656-1730)。白神父居於北京宮中數十年,其間曾與康熙有過個人的廣泛接觸,受康熙的鼓勵而繼續研究喻意派理論;甚至因進行此項研究而獲豁免朝廷裡的工作<RETLAB1002100120009><a href=#"LAB1002100120009") name="RETLAB1002100120009">(8)</a>。第二號重要的人物是馬若瑟神父(Father Joseph de Prémare S. J.1666-1736)。他主要的工作地點不是在北京而是在江西<RETLAB1002100120010><a href=#"LAB1002100120010") name="RETLAB1002100120010">(9)</a>。和白神父一樣,馬神父勤奮地研習中國古文多年。不管怎樣,白神父的理論或文化復合是完全建立在中國古文的內容上的;而馬神父則企圖使基督教和中國的古代古典作品以至新儒學作品的領域較廣的文化復合。

</p>

<p>

白神父和馬神父為他們的計劃苦苦研究了超過三十年時間,並寫了幾本書稿。由於羅馬禁止對禮儀之爭的問題再行較深入的辯論,這些書稿多年來一直未予刊行。到了19世紀,幾本馬神父的書稿終被刊行;但是白神父的作品到了今天仍保持稿件的形式<RETLAB1002100120011><a href=#"LAB1002100120011") name="RETLAB1002100120011">(10)</a>。由於這些喻意派人物的作品流傳不廣,並由於受到羅馬禁止對其內容的討論,所以根本沒有機會使他們更進一步的促使儒學和基督教復合。這樣事情便給原封不動地擱下了。

</p>

<p>

第二批在17、18世紀早期繼續為儒學與基督教復合的人物是當地的文人。他們主要是中國東部的福建、江浙和山東人士。其中特別活躍的包括有寧波的朱宗元(1609年生)、山西江州的韓霖(1600-1644年)、江蘇常熟的吳歷、杭州的張星曜和濟南尚祜卿等。<RETLAB1002100120015><a href=#"LAB1002100120015") name="RETLAB1002100120015">(11)</a>

</p>

<p>

有些文人協助傳教士編寫基督教和儒學復合的作品,如商會乾(Shang Huguing)便曾協助方濟各修士利安當(A. Caballeroa Santa Maria)。其它文人更獨立地不依靠歐洲人工作,如在17世紀生機勃勃的杭州基督徒社會有無數門徒的張星曜便是其中一位和基督教文人合著文化復合的著作的文人。“中國開教三大柱石”徐光啟(Xu Guangqui)、李之藻(Li Zhizao)和楊廷鈞(Yang Tingyun)及他們企圖使儒學和基督教復合的事一直均被不斷研讀。無論如何,對這些同情基督教的後代文人的研究一直以來都為人們所忽略,使人們廣泛地,雖非錯誤地相信,“三大柱石”之後便無可與之匹比的後繼文人了。

</p>

<h3>

五

</h3>

<p>

膚淺的知識基礎是導致中國和歐洲首次文化大接觸失敗的原因。很多歐洲人對中國的興趣是建基於主觀的熱心上而非在客觀的知識興趣上。在過去200年的文化接觸裡,中國的一個印象很快的給另一個印象所遮蓋。因為這些印象是立足於引進歐洲文化的需要,而不是立足於中國實存的文化。

</p>

<p>

英國學者多遜(R. Dawson)在他的《中國變色龍》一書中選用變色龍的形象去表達這種現象。在多遜分析歐洲人對中國由蒙古時代到20世紀的文明的概念時,將突出的歐洲人對中國的形象分類。這些應用於17、18世紀的形象包括一幅由歐洲旅客自馬可勃羅時代起便已察覺出來的富裕圖。另一形象是值得歐洲人作為模式的中國政府、社會和文化的令人讚嘆的質素。這形象在耶穌會士的著作裡格外突出,其中一部份還包括了多遜所指稱的與孔子思想狀態相類似的神話故事;而中國就是在這狀態下,由可比美理性的思想家皇帝的文人所管治。17、18世紀的歐洲人亦看到中國的不受時間限制的永恆的文明,這恰好是和歐洲人生命裡與時間俱增的改變成對比。<RETLAB1002100120016><a href=#"LAB1002100120016") name="RETLAB1002100120016">(12)</a>

</p>

<p>

中國給歐洲人的另一突出的形象是強調中國文明的唯一性是與歐洲文明截然不同的東西。這種見解在英國作家傑保寧(Kipling)的句子裡永垂不朽。其句子是:“東方就是東方而西方即為西方”。18世紀時候,許多歐洲人都從一種基本的美學範圍去構思中國的形象,並視之為對洛可可式(Rococo)的中國靈感激發的風格的滿腔奔放熱情的一部份。雖然洛可可風格衍生自中國,但卻很明顯的是屬於歐洲的而在中國找不到的風格。整體而言,多遜的書的貢獻是把歐洲人對中國的概念和曲解予以撮要性的整理。

</p>

<h3>

六

</h3>

<p>

多遜的書存在著一個我在前面提及的缺點,即相信中國和歐洲首次重要文化接觸至要是由主觀地曲解事實構成的。事實的曲解是存在的,而且構成了這次文化接觸的不可或缺的組成部份。在我為《奇異的世界Curious Land》<RETLAB1002100120012><a href=#"LAB1002100120012") name="RETLAB1002100120012">(13)</a>進行研究工作的過程中,發現這次文化接觸是有其較深的層面的。

</p>

<p>

使中國傳教團獨一無二的是耶穌會士在中國遇上深奧而進步的文明,這是對歐洲人對多種事物的看法的一種挑戰。舉例説,當耶穌會士開始瞭解了傳統的中國編年史並在17世紀把它介紹到歐洲的時候,顯然的,中國的較古老的編年史詰難了歐洲用以解釋聖經舊約事件的較短的編年史。這種詰難在歐洲產生了極大的思想上的沉思;並因此採用了更具彈性的編年史的舊約和偽經的希臘聖經版本的一部份而棄掉第四世紀譯成的適應性較低的拉丁文本的聖經。也許會有人爭辯説,這種改變和對中國的主觀的曲解都引起了歐洲知識界的關注。但是這種改變也包括了對外來資料的客觀思考。這做法促使歐洲人的思考方式變得踏實。很明顯的,中國歷史知識引起17世紀歐洲改變他們自己的歷史特色的方式包括了某種中國變色龍形象變化不具備的東西。

</p>

<p>

也許我要簡短扼要地就西方研究中東方面談談一本流行的、引起《中國變色龍》之爭的書本。薩特(Eaid)的《東方主義》(Orientalism,紐約,1978)一書解釋歐洲人對中東的研究是以歐洲文化權威形式進行的。我不相信薩特的理論可以應用於1800年前的歐洲人對中國的研究,但我不否認他的理論在1800年後的時期會被應用。1800年前,中國熱也許不是常常扎根於實際存在的中國,但是這種從傳教士動機中分離出來的中國熱好像是代表歐洲現存的還要好的東西。與歐洲人在中國尋找比較好的東西相關的17、18世紀大量的歐洲人遊記文學和比較新的地理學科的相關發展。這是另一個知識層面。在這個層面,中國變色龍形象對當時正在發生的事情是無法完滿解釋的。歐洲人對中國繪圖學和地理學知識的膨脹是由耶穌會士利瑪竇、羅明堅(M. Ruggieri)、卜彌格(M. Boym)、曾德照(A. Semedo)和柏應理(P. Couplet)帶給17世紀的歐洲人的。這種知識的膨脹有它客觀的內容,是不容被轉化為主觀原因的。另外超出中國變色龍形象理論的是17、18世紀時候歐洲新學術學會的極大興趣。這些學會有巴黎科學院(Académie des Sciences de Paris)、倫敦皇家學會(Royal Society of London)、柏林維新譯登學會(Akademie der Wissenschaften of Berlin)。這些學會在中國的興趣是受當代一些最高深知識的動機激發的。

</p>

<h3>

七

</h3>

<p>

1800年後的中國和歐洲文化關係的背景轉變程度可見於馬來西亞半島的馬六甲英華書院(Anglo-Chinese College)的經驗。英華書院是1807年來澳門的英國傳教士馬禮遜(R. Morrison,1782-1834)所建立的。馬禮遜就是人們常説的來中國的第一個新教徒。他是18、19世紀時候英國福音運動的產物。他的傳教熱忱促成傳教會社的建立,如1795年建立的倫敦傳教會(London Missionary Society)便是。也就是這所傳教會贊助他去出一本新翻譯的中文版本聖經。(除了陪庵赫斯勛爵(Lord Amherst)於1817年到北京外)馬禮遜始終都沒有踏遍中國,其來華的二十五年時間都是在廣州度過的。這與早他二百年的耶穌會士形成強烈的對比。耶穌會士也曾到過澳門,然後遷到廣州,很快便遍歷全國,並在1601年入居京畿。常聽人説,新教傳教士在中國無法建立基督教的原因是他們的僵硬的歐洲中心觀念和帝國主義觀念所造成的。這也許對大多數新教徒來説是對的。可是,馬禮遜就不一樣了。他沒有因襲前人。相反的,他採用了許多和耶穌會士相同的方法<RETLAB1002100120013><a href=#"LAB1002100120013") name="RETLAB1002100120013">(14)</a>,馬禮遜相信傳教士有需要學習中國語言和文化,以冀培育出中國和歐洲互補的文化園地。當歐洲人學習中國語言和文學的時候,中國人也應學習歐洲的語言和文學。馬禮遜相信這樣的做法最終將會使中國人轉變為基督徒。然而馬禮遜的傳教努力依然與二百年前耶穌會士所盡的努力有所不同。但是其不同點是緣於馬氏的方式或19世紀早期的不同的文化背景又或不同的政治因素則不甚清楚了。

</p>

<p>

由於馬禮遜的目的是要推動中國和歐洲文化互相學習,於是便於1818年建立英華書院。他認為這所基本上是俗世的、自由的文學院建於馬六甲的海外華人中是比建於中國本土更為恰當的。因為在中國建立這樣一所學院的條件還沒有成熟。在1840年,勒著(J. Legge)被倫敦傳教會派往東亞的時候,推薦要把英華書院搬到中國去。在馬六甲的英漢書院雖在1843年結束,但是卻由始至終再沒有按它本來的模樣重建。

</p>

<p>

關閉英華書院引出了種種問題。這次基本人為的失敗是否意味著馬禮遜和他的新教徒同僚的能力低於耶穌會前輩呢? 又或説這種失敗是否基於他們的文化交流方式沒有耶穌會士的那麼具體呢? 是否調停年代和歐洲社會經濟的改變令這些新教傳教士未能以優越的姿態進入中國呢? 是否禮儀之爭在中國令抗拒基督教的環境惡化,使19世紀早期的中國比二百年前的耶穌會士來華時的中國更不利於接受基督教呢? 對這些問題,其答案已非重要。總之,中國和歐洲之間的首次重要文化接觸是在1800年結束則是千真萬確的事。

</p>

<p>

<R>

</p>

<p>

侯偉強譯

</p>

<p>

</R>

</p>

<p>

【註】

</p>

<p>

<LAB1002100120002><a name="LAB1002100120002" href=#"RETLAB1002100120002")>(1)</a>Nicolas Standaert S. J. :《The Jesuit Presence in China:AStatistical Aproach。》Sino-Western Cultural Relations Jornal雜誌13卷,1991,頁4-17。

</p>

<p>

<LAB1002100120003><a name="LAB1002100120003" href=#"RETLAB1002100120003")>(2)</a>Paul Cohen:《China and Christianity:The Missionary Movement and the Growth of Chinese Antiforeignism》1860-1870,劍橋,麻省,1963,頁4-5。

</p>

<p>

<LAB1002100120004><a name="LAB1002100120004" href=#"RETLAB1002100120004")>(3)</a>Jacques Gernet:《Chine et Christianisme,action et réaction》巴黎,1982,頁322-333。

</p>

<p>

<LAB1002100120005><a name="LAB1002100120005" href=#"RETLAB1002100120005")>(4)</a>John Dragon Young:《Confucianism and Christianity,the First Encounter》,香港,1983,頁27-39,頁108和頁126-128。

</p>

<p>

<LAB1002100120006><a name="LAB1002100120006" href=#"RETLAB1002100120006")>(5)</a>Young著,頁128。

</p>

<p>

<LAB1002100120007><a name="LAB1002100120007" href=#"RETLAB1002100120007")>(6)</a>J. S. Cummins:《A Question of Rites:Friar Dominingo Navarrete and the Jesuits in China. 》,Aldershot,英格蘭,1993。

</p>

<p>

<LAB1002100120008><a name="LAB1002100120008" href=#"RETLAB1002100120008")>(7)</a>Malcolm Hay:《Failure in the Far East:Why and How the Breach between the Western World and China First Began. 》,倫敦,1956)。

</p>

<p>

<LAB1002100120009><a name="LAB1002100120009" href=#"RETLAB1002100120009")>(8)</a>在《Sein Leben und sein Werk》裡Claudia von Collani寫的P. Joachim Bouvet詳盡地講述白普神父的“舊約象徵説”。(Nettetal 1985)

</p>

<p>

<LAB1002100120010><a name="LAB1002100120010" href=#"RETLAB1002100120010")>(9)</a>在Knud Lundbaeck寫的《Joseph de Prémare(1666-1736)S. J:Chinese Philosogy and Figurism》裡面詳盡地講述馬若瑟神父的“舊約象徵説”觀點。

</p>

<p>

<LAB1002100120011><a name="LAB1002100120011" href=#"RETLAB1002100120011")>(10)</a>馬神父的短簡《Lettre sur le Monotheisme des Chinois》,1728年編寫,1861年才出版,並由G Pauthier在巴黎刊行。此作品在D. EMungello的《The reconciliation of Neo-Confucianism with Christianity in the Writingsof Joseph de Prémare,S. J. 》Philosophy Eastand West 26(1976),頁389-410。馬神父的主要文化復合著作拉丁文本於1725年由作者本人重訂,作品名為《Selecta quaedam vestigia Praecipuorum Christianae Religionis dogmatum ex antiquis Sinarum libris eruta. 》這作品由A. Bonnetty和P. Perney譯成法文並於1878年在巴黎以《Vestiges des principaux dogmas Chrétiens tirés des anciens livres chinois》為名刊行。這作品和馬神父的“舊約象徵説”理論之間的關係在K·Lundbaeck 的《Joseph de Prémare(1666-1730),S. J:Chinese Philology,and Figurism》(Aarhus,1991),頁130-136。至於白神父,最完善處理他的作品的是C. von Collani的P. Joachim Bouvet S. J.-sein Leben und sein Werk(Nettetal,1985)。較深入討論白普神父的未刊行的作品是C. von Collani所著的讚美文章《Tianxue benyi-Joachim Bouvets Forschungen zum Monotheismus與及孟德衛在(China Mission Studies》(1550-18)十號公報:頁9-33和頁34-61中的《Unearthing the Manuscripts of Bouvet)

(11)天主教文人傳記資料主要來源自方豪的《中國天主教史人物傳》卷3(香港,1970-1973)。亦見於《方豪六十自定稿》卷2,台北,1969,頁227-235。陳受頤在《國學季刊》卷2(1935),頁31-41中的《明末清初耶穌會士的傳教觀及其反應》一文中亦有處理過《朱宗元》的傳記資料。研究吳歷和張星曜兩位基督教文人的著作最近才被刊行。見Jonathan Chaves的《Singing of the Source:Nature and God in the Poetry of the Chinese Painter Wu Li》,檀香山,1993和孟德衛《The Forgotten Christians of Hangzhou》,檀香山,1994。

(12)R. Dawson著《The Chinese Chameleon:an Analyss of European Conceptions of Chinese Civilization. 》倫敦,1967。

(13)孟德衛:《Curious Land:Jesuit Accomodation and the Origins of Sinology》,Stuttgart,1985。

(14)B. Harrison:《Waiting for China:the Anglo-Chinese College at Malacca,1818-1843,and Early Nineteenth Century Missions》,香港,1979。

*David E.Mungello,加利福尼亞大學歷史學博士,巴伊洛大學歷史學副教授和亞洲研究負責人,《中西文化關係報》(副題:“中國傳教研究”)之中“1550-1800年報告”主編)。