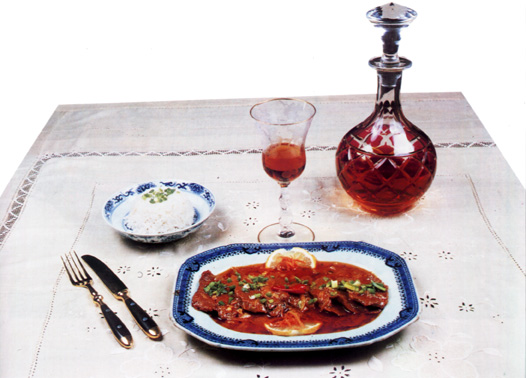

帝汶檸檬/格拉薩·巴謝古·若熱做的菜 (保羅·利馬攝影)

最近20年,澳門土生葡人及其文化在各方面得到了推廣宣傳,試圖用一種雖然遲到卻是迅捷的方式以求彌補資訊方面的空缺和幾十年的沉寂。

60年代,我到達里斯本準備來澳門定居。那時人們對澳門的認識可謂模糊不清,只知它是一塊海外屬地,卻不知是在非洲、亞洲還是美洲;那裡的人們還留著長辮子,食品有一股“黃熱病”的味道……

關於澳門的宣傳畫,除了學識廣博的報紙和雜誌上的廣告之外,總是一成不變地畫上一個穿和服的少女,背景則是一樹櫻花。

中國和日本的區別,曾被文塞斯勞,莫拉伊斯如此突出地強調過,但對於普通的葡國人卻不容易區別,而對於澳門的第三種社會文化因素——土生葡人,更是不甚了了。

最近二十年,儘管人們心存疑慮,由於資訊的擴大,海外屬地諸民族在種族、社會、文化等各方面的區別及其特點已逐漸得到深入的宣傳。

關於澳門的各種研究、出版物、圖書、講座、研討會,無論是地方性的,還是國際性的,已在各個方面有了成倍的增長。從事這類活動和工作的人們,逐步掌握了他們過去不可能掌握的知識。

關於烹調,儘管在葡萄牙本土的餐廳不能品嚐到這些風味迥異的食品,至少可以閲讀一些圖書,一些散記,一些發表在報紙和雜誌上的文章或類似的刊登在烹調書上的作品,它們將向葡國人澄清,並普遍地使所有閲讀這些作品的人明白,在澳門一種土生葡人烹調的獨特風味,這種風味和那些宣傳畫上留著長辮子的中國人以及“黃熱病”乃是風馬牛不相及的。

有一部宣傳土生葡人烹調術的作品由我承擔編寫,並由澳門文化司署於是1992年出版,該書名為《爺爺的澳門家菜》。

對我來説,寫一篇文章而不包含那本書裡值得回味的內容簡直是不可能的。

當我受約寫這篇短文,我很清楚會重複一些1992年出版的那本書的內容。另外一方面,我想到,很多人會得到這期《文化雜誌》,手頭卻沒有我提到的那本書。我以為,讓更多的人瞭解土生葡人的烹調術,是宣傳這一獨特文化的又一種形式。我於是欣然應約了。

烹調是調理食品使其內在的美味得以充份發揮的藝術。

這是普遍接受的概念,全世界各個民族均有自己喜愛的調味品,並按調味的需要和他們的食品材料進行製作。

然而,很多民族環遊世界,發現並征服了另外的土地,看到和學到了很多新東西,而他們身上卻同時帶有和表現著他們自己的國家的習俗和文化。烹調則是這種擴張的一個插曲。

由於不能總是可以找到用慣的調味品用以製作他們的菜式,他們必須進行嘗試並使用當地的材料,這樣一種土法烹調術就誕生了。這樣脱穎而出的烹調師有著國外的文化根基,和當地的一些文化成份兼容并蓄,便以一種創新的手法使當地的材料得到最完美的利用。

讓我們隨著葡國的水手和征服者周遊,走過那些土地最後到達遙遠的中國: ——印度、錫蘭、馬六甲和帝汶,從這些地區產生出一種具有普遍特色的土法烹調術。

格拉薩·巴謝古·若熱做的菜“baji”(保羅·利馬攝影)

在葡國人的旅行箱裡,除了“餅乾”和知識之外,還帶了一些佐料,如月桂和橄欖油,臘腸和葡萄酒,當這些東西尚存之時,他們則以“正宗”的方法製作餐食。

然而,他們經過了另一些港口,儘量裝載可以獲得的一切物品: 有時僅僅為了好奇,會吃一些另外的果蔬,根塊,球莖和香菜。

之後,便是以最好的方式來品味所有這些新得到的物品的新奇味道的問題。

一旦接受了新的品種,馬上會給它取一個名字,或者自創,或者翻譯,或者乾脆就用原名。

只要這種特別的故事繼續上演,它就會以更新的經驗、知識和發現不斷豐富自己,有人會保留在他們經過的地方,在那裡保持其傳統和習俗,并與他們定居之地的風俗相混合,由此產生新的烹調術、新的文化和新的生活方式。

澳門的歷史悠久的家族,其烹調在本地永遠佔一席之地,對於他們,製作這些菜式是一種驕傲,儘管這些菜式彼此類似,卻表現出每個家庭獨具特色的“風格”,並保有每個家族內部的不傳之秘密。

“肥茶”(chá gordo),澳門土生葡人的標誌,是每個家庭展示其烹調才能的特別時刻,讓他們的客人品賞并完全接受,當這些客人請人吃飯時,更會照單煮菜。

這種流行於澳門土生葡人家中的菜式,既非中式,亦非日式,儘管許多這種菜式很少流傳至今,卻是一種獨特的烹調,帶有葡國的根基,嫁接了一些果阿、馬六甲和帝汶的“枝葉”。

在我的祖母Mathilde Pacheco Jorge留給我的東西當中,我精心保存了兩本書:

第一本由於第一頁已經丢失,作者的名字已不可考,1892年3月1日在Pangim出版,書名是《經濟漫遊》;另一本書題為《菜譜》,作者是瑪麗婭·路易莎·加爾色斯·麥由,1901年由B. X. 富爾塔多·依爾曼在孟買出版。這兩本書是祖母的表兄送給她的。

在這兩本書中我收集到的有趣的東西是,除了一些帶有強烈葡國風味的菜譜並且後來傳到澳門之外,還有很多葡語詞被印度語詞吸收,而且極有可能從那裡傳播到整個東南亞。

後來,這些書裡的某一些菜譜被澳門的喬治(Jorge)家族引進,并且變成日常的菜單。

在約瑟·維森特·喬治·(José Vicente Jorge)家族以及其他歷史悠久的澳門土生葡人家庭中,餐食曾一度是這個偉大“族系”的永恆聚會;從早餐到晚餐,烹飪是在整體的節奏中進行的,不僅是充饑果腹,同時是整個團體的集會。

飲食在那時似乎有確認社會身份的作用,是餐桌上促進家庭社會屬性之認同的催化劑。

澳門土生葡人的每個家庭均保存下古老的菜譜,將這些菜譜當作他們的徽記或者標誌,更將某些菜奉為家族本身的名字。

一位專攻葡萄牙人種學的社會人類學女大學生埃爾莎·科英布拉寫了一本書,有一段精確描繪了澳門土生葡人烹調的文化現實;

“——這是身份的標誌,無論對內還是對外;既不是葡萄牙的屬性,也不是外國人的屬性,實際上確認身份的演説並不企圖以一種葡萄牙以外的權威來判定自己,乃是在一種家族的詮釋上對同樣的中心論題的變化。”

“——想念過去,有這樣一種含義,是要恢復一種想象性的預期的雙重活動,既是過去的,也是未來的;它構成‘自我’意識以及身份意識的先決條件”。

我有一本書,名字是“帝汶,紅綠相間的島嶼”,作者是阿爾貝托·奧梭里奧·德·卡斯特羅,由海外屬地圖書出版發行總公司於是1943年出版,在“前言”第14頁和第15頁有這麼幾段和以上所寫全然相同。我可以在此引述:

“——我還抄寫了他的一本《家庭秘方》的散頁,那裡遠東的甜草名稱有如熱帶的奇花異卉閃閃發光,如: sarnisurabe,aluá,bebinca,bitchubitchu等等。”

“這令我有一天詩興大發,作了一首懷念巴塔維亞的詩: ”

往昔的甘飴

我從祖母手中接過家庭秘方,

寫滿對流亡之地的懷念和喜愛;

慷慨無私的方劑,輕吟緩唱的甜蜜,

帶有芬芳而富麗的故土的辛酸。

一片長春籐的湛藍模糊了他的視線,

讀到的秘方寫著奇異的名字,

'Sutates','achares'和'bitchos-bitchos',

'ládú','siricaia'和'bebinca'

全是美味中的美味。

從那裡做出布丁,'aluá'和'panicuque',

那是祖父母從小就熟悉的東西,

而對“genetes”懷有細緻的回憶……

用所有這一切做成了我們的一種飲食!

她童年的花園如今在哪裡吐艷?

那是殖民地生長巴豆和茉莉的花園!

這是來自如此遙遠的思念,

也是對異國芳香的永恆回憶! ……

“我還草草讀了一遍祖母寫給遠在他鄉的祖父的信,那些信用如此優美的葡語寫成,字寫得很小,很有力而且齊整,帶有文藝復興時期的句式,那是一個多愁善感的人類遣懷浪遊的時代,是大發明和實行劫掠的時代: ‘我的善感的心’——

離去,離開那裡離開這裡,

靈魂,生命,心!

這一切正如這首甜美的澳門歌曲所唱。”

這也像我在開頭所提及的,1992年我在寫《澳門土生葡人的烹調術時》,——這篇文章在任何形式上均是它的延續——我想準確地為確定澳門土生葡人的身份提供幫助,這種身份將偏重於歷史的記憶而非人們對它的瞭解,不受歷史以及將來社會發展限定的任何期限所制約。

為結束這篇文章,我將轉載一些《爺爺的澳門家菜》中的某些菜譜,這些菜譜再一次清楚地照亮了土生葡人的烹飪與葡國人歷史上遠征印度、錫蘭、馬六甲和帝汶的航線的關聯,這種遠徵的結果則是帶有異國風味的菜譜,而對我來説,這是澳門烹調術的“文化大展”。

帝汶檸檬

將檸檬從中一分為二,每片劃兩刀作十字形但不要完全切開。

填上粗鹽辣椒末放到太陽下曬2、3天。

下一步,製作以下醬汁,應足夠包裹住所有檸檬:

在一只搗盅內放入一些尖椒弄碎,慢慢倒入檸檬汁混合,直到所需要的醬汁量已經夠用,將製好的醬汁倒在已經曬乾的檸檬上。放入一只瓶內,重新置於太陽下曬烤2-3天直到便於收藏。每次從瓶內拿出一部份食用後應小心塞好瓶塞,並用一塊淨布將瓶塞裹好

咖喱魚或咖喱海鮮

1/2公斤魚或中等個頭的蝦(以石斑類魚為好)

1只大洋蔥

1/2法國蒜頭或者1只小洋蔥

1匙咖喱粉

1/2茶碗椰汁

1湯勺豬油

1匙茴香粉

2個中型籮卜

辣椒,鹽,白胡椒碎

將魚塊(或去殼蝦)置入熱豬油中煎,放鹽,白胡椒碎和辣椒煎熟後取出。

在熱豬油中放洋蔥和蒜頭炒香,放入咖喱粉及茴香粉。

當洋蔥炒至金黃色,放入煎好的魚塊和椰汁,用溫火炖。

然後,將籮卜切成粗絲,摻上咖喱粉與魚共炖。

如有需要,可放少許水或者魚湯,因咖喱應形成醬汁狀。

注: 如果喜歡,可用青瓜代替籮卜,切成粗片即可。

印度牛舌

(此道菜應在食用前一晚準備)

1只牛舌

3或4只尖椒

2湯勺橄欖油

1/2瓶Lea & Perrins英國醬汁

2只檸檬

1湯勺英國芥子醬

3或4只熟番茄

鹽適量

食用前一晚:

將牛舌洗淨,放入鹽水中煮。保留此湯。

牛舌煮熟後,切成薄片放入一只長形碟中。

在牛舌片上放切成片的尖椒和用橄欖油配製的湯料、1/4英國醬汁,芥子醬和檸檬汁,置放待用。

食用當天:

用少許橄欖油煎切成圓片狀的番茄,在上面放牛舌片加入1/4的英國酱汁,加入一些水以便可以煮牛舌。用慢火炖至牛舌變軟。

“碎肉”一詞可能源於英文(minced meat),但是當成為一種歐亞混合菜式並為澳門土生葡人所衷愛時,與原來菜式的相似之處便喪失殆盡。

不知此道菜式何時發明,只知此菜在澳門土生葡人第一次大遷徒後於香港得到改進,當時香港剛剛淪為英國殖民地,澳門土生葡人因掌握三種語言並兼具歐亞民族、習俗和商業知識而備受歡迎。

碎肉土豆塊

250毫克牛肉餡

250毫克豬肉餡

(兩種肉應同時切碎)

兩粒蒜頭

2只中型洋蔥或1只法國蒜頭

1/2杯蘇打

2匙糖

鹽和白胡椒碎

在一只中式煎鍋中將油預熱,煎洋蔥和蒜末。放入肉餡攪動將肉弄熟。

澆上混入白糖的蘇打和一瓶水。將鹽和白胡椒碎放入,加蓋用溫火炖。

與蒸熟的白米飯和煎好的土豆塊同吃,也可用蔬菜沙拉佐食。

食煎好的土豆塊在食用時應與碎肉混合。

注: 為使米成為顆粒狀:

——最好用瓦鍋。

——選用絲苗米。

——不用事先洗米。

——每一單位米加兩單位冷水。

——將米水混合好的鍋置入大火上燒至滾開,將水調低加蓋烹熟為止。

碎肉粉絲木耳

用料及制法同以上一樣,只是用適量的木耳和粉絲代替土豆塊。中國粉絲在市場有賣,其狀透明而色白,成束出售,木耳則須在食用前用溫水泡軟。

注: 在祖父家裡,每餐飯無論吃甚麼,總是有碎肉,白飯(水煮白飯加炒菜等)

BADJI或BAJI

250毫克糯米或其他黏米

125毫克椰蓉

300毫克白糖

糯米與白糖同煮,熟後放冷。將糖放到溫火上溶化,趁溫度尚低,與熟糯米和椰肉混合,攪匀以免糊鍋。

待溫度高後,端離爐火,置入長盤之中放冷。這種糯米甜食,可能源於“wajek”。馬來亞語

呂平義譯

印度牛舌/格拉薩·巴謝古·若熱做的菜 (保羅·利馬攝影)

*M.Da Graça Pacheco Jorge,生於澳門,在澳門渡過了人生的最初幾年,曾在莫桑比克、南非和里斯本求學。他通過兩條途徑開始瞭解和研究澳門土生文化:祖父,偉大的漢學家和藝術收藏家若澤·維森特·若熱:岳父,研究員達尼洛·巴雷羅斯博士。他出版了《我祖父家中的澳門烹飪法》一書(1992年·澳門文化司署出版)。