文化聚合的一個範例

文化聚合的一個範例

在這塊人口密集的彈丸之地,這些草藥方是多種文化長期滙集的結晶。如同一個社會團體所持有的其他許多文化典範一樣,民間藥典實際上也可以被看成是一份歷史文獻,從中人們不僅看到它的現在,而且能夠看到它的過去。

如果說地球上有些地方滙集了各式各樣的、生機勃勃的文化,毫無疑問,澳門就是其中之一。

葡國人一踏上濠鏡澳(1)(Fosso da Baía)所在的褊狹半島,就在這塊環境生疏及生存資源奇缺的陌生土地上遇到了各種各様許多麻煩: 沒有淡水,能夠種植蔬菜瓜果的土地微乎其微;夏季氣候異常炎熱潮濕,然而,庇蔭的樹木卻寥寥可數;不僅如此,還缺少合適的藥品醫治葡萄牙人所不瞭解的一些地方病。

澳門是通往廣州路上的一塊得天獨厚的地方,爲了同中國人通商,葡萄牙人在亞洲女人和歐亞混血女人的陪伴下在這塊新的土地上定居下來。爲了生存,他們發揮原有的才智,吸收當地居民的新的智慧,創造出特定的生活方式。他們逐步利用和改變所處的地理環境以及世道人情,這樣就變成了一種新型的居民。這些居民擁有一種獨一無二的特殊文化,該文化保持着葡萄牙的古老傳統,但有時也表現出嚴重的混雜現象,它的產生不僅僅是由于各文化之間不可避免的相互滲透的緣故,也是生物生態迫切需要直接利用環境資源而產生的結果。

不多年前仍在澳門佔主導地位的民間醫學就是這種澳門式文化的證明。

葡萄牙人塡平沼澤,改善城郊的環境衛生,綠化山丘和街道。爲了尋求擴大空間,他們圍海造田,向城外和附近的島嶼擴展。隨着港口的淤塞,原先能夠停泊大、中型商船和二桅帆船的商港變成了小船和漁船的避風港。

四百年前的澳門與今日的澳門無法比拟。當今的摩天大樓使澳門那富有人情味的景色盡善盡美。澳氹大橋和路氹公路標誌着各島嶼在短期內的巨大變化。儘管在澳門,當地人、中國內地人和歐洲葡萄牙人之間的人數比例相差懸殊,澳門式文化仍然保持着其眞正的傳統,其內容包括十分講究的烹飪技術,校園詩歌和家庭詩歌,愛稱呼小名,留戀古時婦女穿戴的黑色斗蓬,擧行聖若奧和帕索斯主的宗敎遊行;尤其是歷史上遺留下來的一些美妙的方言和一些有名的民間草藥。

可惜澳門文化鮮爲人知,爲此我們在民間醫學領域內選擇了我們認爲十分有意義的一個例子來闡述這一文化的多姿多彩。

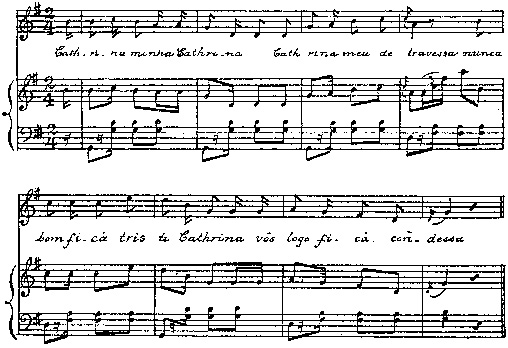

若奧·費利西亞諾·馬爾蓋斯·佩雷拉在上世紀末記載了一首澳門民歌: 「卡蒂娜之歌」,該民歌通常被稱爲「對巴斯蒂娜的嘲諷」,被收錄在《克里奧洛歌曲集》中。

卡蒂娜,我的卡蒂娜,

我小街中的卡蒂娜。

悲傷從來不是好事,

卡蒂娜,未來的伯爵夫人。

這種詼諧的四行詩共有二十一段,當時在澳門就是以這一曲調吟唱的。它是一份珍貴的民族誌史料,向我們提供了有關澳門人在上世紀的一些傳統方法的寶貴說明,其中很多方法已經失傳,甚至連澳門的一些上了年紀的老婦人也都記不起來了。

我們將這些詩句選出進行硏究,其中第二段提到了澳門的民間醫學。

「在你的門上,卡蒂娜,

請放上那三木、

韮菜、錦荔枝,卡蒂娜,

馬兜鈴和阿膠。」

在這段四行詩的開頭提及了一個葡萄牙人和中國人所共有的民間習俗,即在家家戶戶的門上放上某種植物的枝條以消災避邪,驅鬼除魔。

接下來的詩句提到了在二十世紀初深受澳門葡萄牙人靑睞的三種植物和兩種藥物。然而,被選用的植物似乎同人們放在門上的傳統植物不一樣,完全出於另一個迥然不同的選擇標準。

依我們所見,作者在這段詩中提到這些家傳草藥的目的是爲了强調卡蒂娜的社會地位低下,關於這一點,在提及卡蒂娜住所的那句「我小街中的……」(小街的環境)詩中就已經暗示了,另外她的擧止也令人感到缺乏敎育。很有可能,這首詩歌是按照古老的諷刺詩方式創作的,用以嘲諷那些社會地位低下或許在道德上也墮落的少女,她們操着一口難懂的方言,相信荒唐的迷信,想通過婚姻攀上澳門的富豪階層。

J· F· 馬爾蓋斯·佩雷拉認爲,這段四行詩中所提到的所有草藥都是用於避邪驅妖的,選擇它們並不僅僅依據它們的治療特性。這話言過其實了。

如果是指馬兜鈴這種說法也許能夠成立,但事實上對於其他的草藥,我們認爲不能下同樣的結論。據我們估計,它們中間有許多確實具有醫用價値。

下面讓我們將每種草藥及其成份分析一下。

三木

毫無疑問,「三木」或「三木草藥」是澳門民間醫學中的一個土方,在二十世紀初主要用它治療霍亂。

在澳門,我們見到了配制三木草藥的一套器具及原料。那是三段近似圓柱體、拇指般粗細的木頭,一隻小磨鉢和一隻小祭碗,這些東西存放在差不多密封的錫盒內,或者更現代化一點,放在黃銅盒內以防受潮。

奧羅拉·維亞納·布里托博士和阿比利奧先生在六十年代還保存着這些東西,他們倆是澳門人,是我們的朋友,他們向我們介紹了如何配制三木草藥的方法。

把木梗一根根在磨鉢內磨成碎屑,然後將碎屑與小碗中的白蘭地混合。在出現發病症狀的初期服用,這些症狀可能僅是一般的不舒服,也可能就是霍亂。這種家庭草藥在發病初期服用效果很好。

這三種木梗是:

1. 雲木香——雲木香的根。草本菊科,原產印度,但廣東省也有栽培,當地稱之爲木香。根的外表呈栗色,內層顏色很淡,含有木香生物碱和類似閉鞘薑內脂、莰烯等的香精油。

古人說雲木香具有神奇的性能,很久以前在歐洲就已經被加萊諾、普利尼奧以及阿拉伯醫生所採用。

加西亞·德奧塔在談到雲木香時(座談紀要第十七冊——雲木香和霍亂病患者)稱它爲「布什」(Pucho),這個名字來自馬來語的「布速克」(Puchuk)。似乎在馬來西亞,這種藥物被廣泛運用。在康卡寧語(2)中它叫「科斯特」(Kosht),這是出自阿拉伯語的「哥斯特」(Cost)或者「卡斯特」(Cast)。古吉拉特方言(3)則稱它爲「烏博洛特」(Uplot)。如今在印度北方,這種草藥仍被用來治療霍亂。

雲木香很早就從印度和馬來西亞引進中國,用以治病,也用來製造香料。當前人們認爲這種植物最早生長于克什米爾和喜馬拉雅山的山坡上,那裏的居民用它作草藥和驅趕羊毛製品上的蛀虫。

2. 沉香——亦稱「伽南香」或「奇南香」。瑞香料。原產喜馬拉雅山和印度的阿薩姆。在中醫學中稱它爲沉香或密香。在古老的西醫中,它的名字叫芫荽醇(Linaloes)。加西亞·德奧塔在提到這種樹時(座談紀要第三十冊)說枝條是從馬六甲進口的。據D. G. 達爾加多說,這種沉香同馬來西亞土生土長的沉香(Aquilaria malaccensis)是同物。這種樹與沉香樹(Aquilaria agallocha)十分相像。他還說,稱之爲芫荽醇的成藥可能是用這兩種沉香製成的。

在歐洲,古代人早就使用芫荽醇治療多種疾病,其中最主要的是痛風、風濕病和腹瀉。

3. 蝙蝠葛——在葡萄牙語中它的俗稱爲「布達」(Buta)、「阿布達」(Abuta)或「阿布圖阿」(Abutua)。是巴西的一種防已科植物假帕雷亦拉(Cissampelus pareira)。這種爬藤植物的莖和根可入藥,根呈木質狀,味苦,有補氣、利尿、開胃的作用。在巴西常用作利尿藥以治療所有的腎臟疾病。

《圖巴藥典》描述: 蝙蝠葛的根同我們的葡萄藤十分相似;……作者一致認爲最好的蝙蝠葛生長在墨西哥,那裏的有些人認爲是我們葡萄牙人把這種植物帶去的;然而事實上我們帶到這一王國去的是巴西的植物。根體粗長,扭曲多節,外表黑色,內呈灰色的爲上品。剛入口時帶有甜味,而後又苦又辣。作藥時碾成粉狀,與水混合,主治瘡瘍或熱毒。若是發病初期,服用不幾天就會痊愈。但如果久病或者已經化膿的話,服用後會使膿瘡破裂,經口嘔吐或通過人小便將毒物向外排出。還可以用醋調成塗擦液,治療跌打損傷,喉頭炎,白喉症和幫助分娩。外用也能治療丹毒,腸絞痛以及風寒引起的腹痛。還可以煎煮後熱敷腹部治療瘀血,性病和腎臟疾病。

十八世紀著名的醫生若奧·庫爾弗·塞梅多說過: 此根的名字取它的產地布圖阿王國(Reyno da Butua)的名字,在里奧斯德塞那(4)的異敎徒就是這樣稱蝙蝠葛的;而葡萄牙人則稱它爲野葡萄藤(Parreyra brava)或布圖阿根。

根據阿爾貝托·德·聖托馬斯修士的描繪,在帝汶島,當地人對兩種野葡萄藤不加區别地一槪稱爲「阿──阿吉」(A-Alle):一種是雄性野葡萄藤,結白色葡萄,根爲白色,但外皮呈黑色;另一種是雌性野葡萄藤,結黑色葡萄,其根爲土黃色,但外皮呈褐色。煎服可祛痰,用水在石頭上碾碎塗於陣痛處可減輕疼痛。

這位修士還例擧了在莫桑比克和帝汶島用這種木梗煎煮服用,不用放血就治好了胸膜炎的病例。在印度也廣泛使用這種藥,它對排除腎結石有效。在阿爾貝托·德·聖托馬斯修士的手稿中一位不知名的作者寫下了與此植物相符的拉丁語名稱: 葡萄(Vitis indica L.)。

但是,根據若澤·迪奧戈·桑巴約·德奧雷伊在阿爾貝托·德·聖托馬斯修士的手稿上的評注,帝汶島的品種或許與葡萄科的白蘞(Ampelocissus arachnoidea)相同。阿布圖阿在那裏是指一種類似的植物,因爲這種植物相當於菲卡略公爵和其他一些人提到過的一種非洲野葡萄藤。假帕雷亦拉這一品種原產于巴西,但是現在分佈在各熱帶地區。

我們認爲,由於在過去沒有準確區分那些具有同等功效、形狀人同小異的藥材,對它們一律同名相稱,因此產生了混亂,給現在的識别造成了困難。

綜上所述,對澳門的「三木」家庭草藥方可以得出這樣一個結論: 它本身顯然是一個外來藥方,看來是葡萄牙人帶來的各種文化在東方滙集融化的結晶。

^^韮菜

J· F· 馬爾盖斯·佩雷拉說韮菜是種普通的蒜類。但是六十年代時,我們在澳門看到了一張治療暈厥和脹氣的民間藥方,把洋葱搗爛,貼膏藥似地把它貼於腹部,或把葱的球根或韮菜盤成鬏狀和明矾一起貼於腹部,熱敷或者按摩。韮菜的拉丁文是Allium porrum L. (亦稱法國蒜)或Allium ramosum Jacq. (中國的法國蒜),這些俗稱把韮菜同普通的大蒜區别了開來。

每逢過新年,澳門的船民們習慣在自己的船尾掛上一束吉祥物,它是由一棵生菜,一株芹菜和一株韮菜加上二隻柑桔組成,有時還加上一隻地栗(荸薺)。這是個有趣的利用諧音討吉利(五福)的方式: 生財(生菜),昌盛(芹菜),高壽(韮菜),幸福(柑桔),地栗則表示子孫滿堂。

可是,我們從未見到也從未聽說過在澳門有哪個葡萄牙人曾仿效這種方式。

^^錦荔枝

六、七十年代時,我們在澳門的地峽菜園內見過一棵這種爬藤植物,它是葫蘆科的一個種類,即苦瓜。

苦瓜屬共有十二個不同的種類,分佈在地球的熱帶地區,有些種類的果實可以食用。錦荔枝的果實像紅色的小南瓜,未熟前,嫩果可作蔬菜和用米醋醃製成醬菜。

中國人稱錦荔枝是「老鼠担冬瓜」,用以說明其果形很小。據若奧·安東尼奧·瑪利亞·達西爾瓦說,錦荔枝的葡萄牙語名稱來自馬來語的「廷吉利」(Tin-gili);而格拉西特·巴塔略則認爲,這詞原先應該是「登德林」(Tendelim);因此在澳門話中「廷迪林」(Tindilim)和「登德林」(Tendelim)意思相同。

達爾卡多博士在他的《果阿和薩萬特瓦迪地區的植物》一書中記載了錦荔枝在果阿當地的名稱是「登達利」(Tendali,葡萄牙語)和「登特利」(Teindlî,康卡寧語)。

^^韮菜

J· F· 馬爾盖斯·佩雷拉說韮菜是種普通的蒜類。但是六十年代時,我們在澳門看到了一張治療暈厥和脹氣的民間藥方,把洋葱搗爛,貼膏藥似地把它貼於腹部,或把葱的球根或韮菜盤成鬏狀和明矾一起貼於腹部,熱敷或者按摩。韮菜的拉丁文是Allium porrum L. (亦稱法國蒜)或Allium ramosum Jacq. (中國的法國蒜),這些俗稱把韮菜同普通的大蒜區别了開來。

每逢過新年,澳門的船民們習慣在自己的船尾掛上一束吉祥物,它是由一棵生菜,一株芹菜和一株韮菜加上二隻柑桔組成,有時還加上一隻地栗(荸薺)。這是個有趣的利用諧音討吉利(五福)的方式: 生財(生菜),昌盛(芹菜),高壽(韮菜),幸福(柑桔),地栗則表示子孫滿堂。

可是,我們從未見到也從未聽說過在澳門有哪個葡萄牙人曾仿效這種方式。

^^錦荔枝

六、七十年代時,我們在澳門的地峽菜園內見過一棵這種爬藤植物,它是葫蘆科的一個種類,即苦瓜。

苦瓜屬共有十二個不同的種類,分佈在地球的熱帶地區,有些種類的果實可以食用。錦荔枝的果實像紅色的小南瓜,未熟前,嫩果可作蔬菜和用米醋醃製成醬菜。

中國人稱錦荔枝是「老鼠担冬瓜」,用以說明其果形很小。據若奧·安東尼奧·瑪利亞·達西爾瓦說,錦荔枝的葡萄牙語名稱來自馬來語的「廷吉利」(Tin-gili);而格拉西特·巴塔略則認爲,這詞原先應該是「登德林」(Tendelim);因此在澳門話中「廷迪林」(Tindilim)和「登德林」(Tendelim)意思相同。

達爾卡多博士在他的《果阿和薩萬特瓦迪地區的植物》一書中記載了錦荔枝在果阿當地的名稱是「登達利」(Tendali,葡萄牙語)和「登特利」(Teindlî,康卡寧語)。

,另一張叫胃用藥酒(第394頁)。兩張藥方上都有一味叫馬兜鈴根的草藥。在第一張方子中有這樣一段注釋: 「馬兜鈴根就是薩巴莎內(Sapaçane)。」第二張方子中的注釋跟第一張一模一樣。

</p>

<p>

拉斐爾·布盧特爾在他的《詞滙》中記載說: 「一種在康卡寧語中稱之爲薩布斯(Sāpūs,即馬兜鈴)的植物根被葡萄牙人稱爲薩布塞(Sapuche)」。他還指出這是一種來自印度或安哥拉的植物。

</p>

<p>

若奧·庫爾澳·塞梅多是十八世紀一位有名的醫生,他對薩布塞根有如下一段描寫:

</p>

<p>

「薩布塞根和它的效用

</p>

<p>

這種根也受到人們很大的重視。它是迄今爲止所發現的最有效的解毒藥。當這種植物一長出來,蛇就會出於本能撕去它的葉子使人類不能識别,也正因爲如此,人類發現了這種植物。將薩布塞根貼着肉皮縛在手臂上,人們就可免遭蛇咬,即使在荒野露宿也會安然無恙。

</p>

<p>

這是種高效解毒劑,它能解去所有的蛇蟲毒和其他一些毒。用水冲服,可治胃痛病;每日淸晨空腹飲用可散結,幫助血液循環。」

</p>

<p>

前面提到的阿爾貝托·德·聖托馬斯修士在精美的水彩畫中畫了一株在帝汶島當地叫阿烏瑪塔(Aumata)或薩巴莎那(Sapassana)的爬藤草,旁邊有着這樣一段說明:

</p>

<p>

「爬藤草,其根部橫切面呈花狀形。在莫桑比克稱之爲蛇根草。據帝汶島人說,它屬熱性,碾碎後冲服可治寒熱,能夠解毒。早晨嚼服能預防中毒,碾碎置於毒蛇等咬傷處可止痛,消腫。每顆果實有124粒種子。」

</p>

<p>

由此可知,薩巴莎那就是薩布斯,又稱蛇根草。在加西亞·德奧塔筆下(座談紀要第四十二冊),蛇根草或蛇木被用來稱呼三種不同的植物。D·G·達爾加多在他的《草藥座談》中介紹如何識别植物和藥材時提及了有關這三種植物的情况。

</p>

<p>

加西亞·德奧塔把他描寫的第一種蛇木稱爲錫蘭的拉內杜爾,可能與夾竹桃科的蘿芙木或者茜草科的茜草有些類似。但是前者的果實不是紅色的,後者的花也不是非常紅。不過前者更像加西亞·德奧塔描述的那種植物。雷德在他的《印度與馬來西亞植物》一書中說,這種植物葡萄牙語叫塔洛那(Talona),康卡寧語叫馬特維(Matví),即現在的阿蒂克(Àtikî)。根據加西亞·德奧塔所述,這種草藥還可以治療霍亂。

</p>

<p>

在《印度藥物誌》中(達爾卡多援引第24頁)提到了有關印度蘿芙木的用法: 「在康宮用蘿芙木根和薩布斯治療霍亂;用一份蘿芙木根加二份Hollarrhena根和三份麻瘋樹根漿治療腸絞痛;對付高燒用蘿芙木根加穿心蓮。」

</p>

<p>

加西亞·德奧塔提到的第二種植物是馬錢子屬野咖啡,被稱作蛇木或索洛爾木(Pao de Solor),而第三種植物就是馬兜鈴。

</p>

<p>

當唐康斯坦蒂諾副王到達賈法拉巴德時,據加西亞·德奧塔記載,「人們向他獻上了一束帶根的植物莖,因爲這種植物被視作是很好的解毒藥,而且它的根帶有一股幽香……」。在康卡寧語中它叫薩布斯。

</p>

<p>

克里斯托旺·達哥斯達說僅有兩種不同的植物被人稱爲蛇木,因爲它們都能作蛇藥,治蛇咬傷。其中一種是爬藤草,人們認爲它散發出的氣味足以驅趕蛇類,它那綁在支架上的攀藤在夜晚的月光下活像一條蛇。第二種是一種矮小的植物,長在潮濕地帶,祇有三片葉子。菲加略伯爵認爲,這兩種植物中的第一種同加西亞·德奧塔所描述的第三種植物,即馬兜鈴相似。

</p>

<p>

綜上所述,似乎可以得出這樣一個結論: 薩巴扎那(Sabsana),薩帕莎那(Sapsana)或薩巴莎那(Sapassana)就是薩布斯(Sapuz),薩布塞(Sapuche)或蛇木(Pau de Cobra),即馬兜鈴。。

</p>

<p>

據調查統計,馬兜鈴科馬兜鈴屬共有近160個品種,其中絕大部分可入藥,我們確認澳門的薩巴莎那就是馬兜鈴,因爲它不僅能從印度傳到這裏,而且也會從帝汶島和其他一些地方,如從美洲甚至從非洲傳進澳門。

</p>

<p>

必須指出,中醫學中也早就使用不同種類的馬兜鈴屬: 長葉馬兜鈴,大葉馬兜鈴和卷葉馬兜鈴。然而均以果實入藥。由於這些果實切開後的形狀與人的肺相像,故在當時依據順勢療法,選擇它們治療肺病,特别是止咳化痰,因爲人們認爲這藥對支氣管炎和哮喘有療效。這種果實含有一種帶有毒性的生物碱——馬兜鈴碱,實驗室的試驗表明,它對恢復心臟和肺部的功能有效用。

</p>

<p>

我們覺得傳入澳門民間醫學中的這種草藥不是中醫學裏的那種,而是來自印度的一個草藥品種。也許是受到了帝汶島上奴隸的影響,這一植物除了原有的印度名字外又多了一個帝汶名字,因爲在上個世紀中帝汶島的奴隸在澳門居民中佔多數。當然,用馬兜鈴治病的方法是通過醫學界人士傳入澳門的,前面所提到的耶穌會學校的藥房中收藏的秘方就是一個很好的佐證。

</p>

<p>

後來,可能是帝汶島的用藥方法被補充到古老傳統用法中,即把這種草藥碾成粉末冲服,以治療寒熱和排出所服毒藥。一段時間以後,它就成了最不走運的社會階層人物特有的民間治療法。那段諷刺四行詩選用了我們正在硏究的馬兜鈴一詞,我們認爲這是爲了突出那個卡蒂娜的社會地位,這一點在前面已經談到了。她似乎是個很少顧忌的人,或者說盲目迷信一種能夠驅毒的草藥的功能,這正是最不走運、最無知的階層人的特點。

</p>

<h3>

阿膠(黑膠,補藥)

</h3>

<p>

阿膠這藥在澳門是按照廣東話的發音來讀的。在過去它曾是當地百姓中非常普及的一種藥,但是在六十年代,我們已經看不到當地有誰還在使用這種藥。盧西奧·奧古斯托·達西爾瓦醫生曾於1861年至1884年間在澳門行醫,根據他的記載,在上個世紀中這種藥仍受到一定的歡迎。

</p>

<p>

老年婦女只記得阿膠是治療肺結核的中醫良藥。當然,隨着西醫在預防和治療結核病領域中取得進展,這種民間藥材被澳門的葡萄牙人所拋却是不足爲奇的。

</p>

<p>

駐北京的主敎唐波利卡爾波·德索薩在1742年5月1日從北京寫信給里貝羅·桑切斯,信中提到了阿膠,稱它是「一種有效的治療肺瘻吐血和婦女崩漏的中藥」。還說這種藥「是用那些飲用山東省境內的一口井水的黑毛驢的皮製成的膠質塊,這口井由皇帝派官員專門守護。每日取八分之一塊用水、鷄湯等冲服」。這位主敎曾經給一位大量吐血的魁梧男子開了七至八劑阿膠,那男子奄奄一息,家人已準備料理後事,但服了二次藥後,他竟然康復了。

</p>

<p>

前面提到的盧西奧·奧古斯托·達西爾瓦醫生在他的書頁中對阿膠也作了奇特的敍述,我們如實引用。在這段敍述中,這位醫生列擧了許多中國植物,它們的名稱均用字母拼寫。這些植物都能與阿膠配伍,產生所希求的補充效果。我們力圖確認這些草藥,我們認爲是以下幾種:

</p>

<p>

shan-cóc,神粬,中成藥,其成份根據各藥劑師的加工有所不同。下面這張《神粬茶》的處方在澳門非常受歡迎,是根據藥塊包裝紙上的中文處方的排列順序抄下來的。

</p>

<pre>

處方: 艾蒿 4.7%

食用菌 4.7%

蕃芋或山藥(加過工的) 5%

厚補樹皮 4.7%

黃芩根 4.7%

羌活根基 4.7%

白芷根 4.7%

桔梗根 4.7%

豆蔲果 4.7%

酸橙和桔子(未熟的) 4.7%

印度黃蓮根莖 5%

木瓜 4.7%

麩皮(用作凝集物) 38%

茯苓 5%

</pre><p>

主治: 感冒發燒,咳嗽,腹痛,消化不良引起的嘔吐和腹泄,頭暈和水土不服症。

</p>

<p>

服法用量: 每次一塊,用水煮沸,當汁熬到只剩70%時倒出服用。兒童減半。感冒伴有高燒時應加入5克生姜煎服。

</p>

<img src=)

該方與某些藥典書中的古代傳統處方不完全一樣,它印在澳門目前市售的最受歡迎的《神粬茶》包裝紙上。當然,如今不同廠家生產的成藥所含的草藥成份也不盡相同。

Vom-lin,可能就是黃蓮(wong lin)。中醫學上多以根莖入藥,藥房出售的是5至6厘米長的切片,外表皮爲褐色,內呈黃橙色。味苦,原產中國南部和印度北部,爲十分常用的健胃、助消化和治痢疾的良藥,劑量爲3至7克。含有甲基黃連碱和小檗碱。

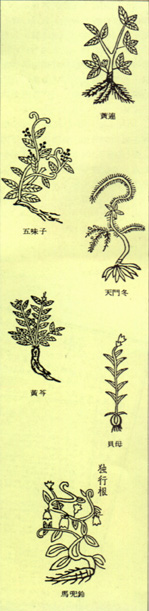

Pui mum-tung,我們認爲這種植物可能就是天門冬(tin mun tong)。在藥房裡出售的是7至8厘米長的地下肉質塊根,呈黃色半透明狀,功能利尿化痰,劑量爲5至10克。

Um mei,可能就是五味子(ng mei chi)。曬乾的漿果可用作滋補藥,興奮劑和解毒藥,劑量爲2至5克。由於五味子與五味花(ung mei fá)的讀音相似,故五味子常被當作是五味花這種在澳門非常大衆化的淸凉飲料。這種飲料用攀枝花、金銀花、鷄蛋花、菊花和槐樹花這五種花或其他香花煎製而成。配方根據配製師傅的方法因各而異。

Vom-kam,即黃芩,又稱wong kam。原產中國北方,滿洲和西伯利亞。纖維狀的根在中醫學上用作健胃,淸熱,化痰藥。還用於治療腹泄、高血壓和黃疸等疾病,劑量爲5至8克。切忌與芍藥根配伍。味苦,根含有黃芩素(C21H18O122 1/2 H2O)和貝加因(C15H10O5)。這兩個有效成份中的黃芩素通過水解作用可產生黃芩配質(C15H5O6)和葡糖醛酸。

Pac shoc,即白芍,又稱爲pak chéok。爲加過工的芍藥根,市售長20厘米,粗12毫米。表皮爲紅褐色,內呈粉紅色。味苦,含有天冬精和安息酸。用於治療腸胃病,還可用作殺菌、化痰和調經藥。劑量爲5至10克。

文章中所提到的一些中草藥

插圖摘自李時珍著的《本草綱目》一書

Pui-um,我們確認是貝母(pui mou)。藥房出售的是4、5厘米長的球莖碎段,用作解毒化痰藥,主治支氣管哮喘,劑量爲5至10克。含有維爾惕僧,川貝碱和川貝分碱等多種生物碱。這些生物碱對中樞神經系統有毒性,對呼吸系統產生的作用與嗎啡相同。致命的劑量可使血壓增高,心臟停止跳動。

Humg fá,即紅花,又稱作hong fá。菊科草本紅花(原產中國、老撾、越南南方和柬埔寨)的花朶。用作子宮收斂藥,治療痛經,劑量爲2至5克。味略苦。含有紅花素和一種黃色色素。

我們無法確認稱爲im-hu-só和chum樹皮的草藥。Chum是「松」還是「杉」? 也許是「蒼術」? 蒼術的根是種帶有香味的强壯藥,主治胃腸炎。或許,會不會是[沉香」? 光靠字母拼寫的名稱不可能讓人在最低程度上認出是什麼藥物。

在分析了一首普通的民間四行詩所記載的這些澳門傳統的民間草藥之後,就能輕而易擧地證實在這塊人口密集的彈丸之地,這些草藥方是多種文化長期滙集的結晶。

如同一個社會團體所持有的其他許多文化典範一樣,民間藥典實際上也可以被看成是一份歷史文獻,從中人們不僅能看到它的現在,而且能夠看到它的過去。

事實上,分析硏究人民所保存的大量藥方的着眼點在於能讓它們流傳下去,而且不僅僅是在創造和保存這些藥方的人中間流傳,也要在全人類廣爲推廣。這就是這項硏究的重大意義。

魯晏賓 譯

(1) 明朝時(16~17世紀)中國人是這樣稱澳門,也稱蠔鏡澳(Fosso das Ostras)。

(2) Cocanim-印度康宮(Concão)地區的方言。

(3) Guzerate-印度的一種方言。

(4) Rios de Sena-莫桑比克的一個地區。