清嘉慶年間江洋大盜張保仔(歷史題材布版油畫18.3×25cm)(澳門) (澳門) 李瑞祥繪·1991

澳門的海防,歷來為廣東地方所重視。乾隆《廣州府志》云:“郡出海之門二十有六,而扼要者虎頭門、崖門、澳門也。”(1)澳門被視為廣州地區海防要地之一。至嘉慶、道光年間,由於洋面不清,西人窺視,澳門海防之地位日益上昇:

澳門為廣州南戎盡地。無澳夷居之,則為孤島;有澳夷居之,則為要區。(……)要之,海防之防海寇也,地遞變則憂遞紓;海防之防澳夷也,時愈久則患愈迫。前明驅佛郎機與倭奴後,西洋人居之,尚循謹,無他慮。邇來西洋為紅毛所脅,且利其富饒,以房屋為紅毛居停。紅毛日強,西洋日弱。澳夷之消長即事端所由生也。恐西洋將來有反主為客之形,紅毛成有挾而求之勢,則意外生變無有窮期,豈僅為一邑害哉? 故廣州海防以香山為要,而香山海防尤以澳門為要。(2)

上引文對澳門的認識顯然有兩個方面的不足:一是將明代的佛郎機與當時西洋人視為兩個不同民族的外國人。二是被稱為“紅毛”的英國人向澳葡賃屋而居,雖與澳葡貪利有關,但更主要的原因是清政府規定來華英商不得住省城,而將澳門作為其暫居之地。但是,根據引文,我們對廣東官府澳門設防的目的亦可有一個大概的瞭解:

1)在很長時期內,防止來自外洋的海盜劫掠澳門及其周圍香山縣地區,以及防止葡萄牙人的侵越,成為澳門設防的兩個主要目的;

2)由於海盜時出時沒、飄忽無定,清朝初期大股海盜被殲滅之後,特別是統一台灣、鄭氏海上政權不復存在之後,澳葡的世居澳門使廣東大吏們認識到控禦澳葡是一長期甚至永久性的守疆要務,“時愈久則患愈迫”;

3)進入19世紀,澳葡的日益貧弱并沒有使廣東地方政府覺得可以大大放鬆對澳門的控禦,因為自從馬戛爾尼使華(3)以後,英國人的強悍不羈已成為清政府的心頭大患,嘉慶年間英國人兩次覬覦澳門(4),更使廣東官府擔心英國人一旦取澳葡而代之,由澳門的房客變成房東,必然對中國大陸構成巨大的威脅。因此,19世紀初,澳門的海防是以英國人為假想敵的。第一次鴉片戰爭證明這種戰略思想的準確,也證明了澳門海防在其最後這一階段的失敗。

澳門防守的重點是其西北面的前山寨城和澳門半島本身。清代香山小欖人李珠光有澳門詩曰:

孤城天設險,遠近勢全吞。

寶聚三巴寺,泉通十字門。

持家蠻婦貴,主教法王尊。

聖世多良策,前山鎖鑰存。(5)

這一短詩的首尾兩句道出了半島形勢之險要,以及前山寨城對澳門的“扼吭之勢”。有清一代,前山寨始終設有各種建置不同的駐軍,但直到鴉片戰爭前夕方在澳門城內派駐軍隊。這與明代在澳內設有提調、備倭、巡緝等武官是不同的。那麼,不在澳門設防又如何實現其防守目的呢? 廣東官府除了以為前山寨城及關閘口的防禦足以制服澳夷并保證其安全外,其另一策略就是將澳葡在澳門設立的炮台及其守兵亦視為一種防禦力量,即所謂“以夷制夷”、“以夷制盜”。林福祥《平海心籌》論曰:

澳門西洋夷人當善為撫綏,使其為我守西入之路也。粵東由零丁洋入虎門,是為省河東路;由澳門入香山,是為省河西路。西洋夷人聚眾而居,彼不致公然拒絕英夷,亦不敢暗助英夷。其不敢明拒英夷者,恐英夷之先寇澳門也。其不敢助英夷者,恐英夷得志,後蠶食及澳門也。又恐得罪中國,我兵先剿澳門也。然借西洋之力以拒英夷則不足,借西洋之力以守澳門則有餘。(……)我若撫綏失其道,西洋夷人或生異心,不獨多一敵國,且粵東西路亦失一險要也。(6)

此文清楚地説明了清政府借澳葡守澳的用心及其可行性,亦恰當地分析了葡英之間的微妙關係。清朝前期廣東大吏控禦澳門的史實證明了這種策略的客觀存在,亦證明了它確實取得一定的成效。

下面擬就清朝前期前山寨的駐防及利用澳葡守澳作一探討。

清朝前期前山寨駐軍沿革考述

康熙初年,香山縣人何準道稱:

設險守國,蕃人綢繆桑土至計也。西洋種類,附處濠鏡澳。官兵駐前山,以扼其吭,使不得為內地患,此寨所由設也。(……)雖屬香山贅旒,實則省會要害。(7)

此言道出清朝初年前山寨駐兵的目的即防禦“附處”澳門的葡萄牙人。

關於清初前山寨設防情況,《澳門記略》載:

順治四年,設前山寨官兵五百名,參將領之如故。兩王入粵,增設至一千名,轄左右營,千總二,把總四。康熙元年,以撫標汰兵五百名增入寨額,分戍縣城。三年改副將,增置左右營都司、僉書、守備,其千總、把總如故,其官兵二千名。時嚴洋禁,寨宿重兵,而蓮花莖一閘歲放米若干石,每月六啟,文武官會同驗放畢,由廣肇南韶道馳符封閉之。七年,副將以海氛故請移保香山,留左營都司及千總守寨,分把總一哨戍閘。(8)

順治四年(1647),李成棟攻下廣州後,前山寨設兵僅500名,這與明天啟年間在前山水陸駐軍1,900名相比(9),顯然不堪海疆戍守重任,故1648年內先後有三位參將上任,他們分別是蔡奎、張宏德、楊汝栢。1647年首任參將應是馬雄飛,乾隆《香山縣志》載他“順治二年任。時海寇未靖,日夜巡防四境,民賴以安。”(10)楊汝栢條註:“順治五年時,海邊多事,楊在任而一方安堵,且代贖被掠婦女。”可以推斷,馬雄飛可能是前明參將,因為1645年清軍尚未入粵,1647年他歸降清軍,“領之如故”,1645-1648年海盜活動一直十分猖獗,以至於楊汝栢還出錢替民人贖回被掠走的婦女。對於兩王入粵增設兵額事,康熙《香山縣志》亦云“兩王入粵,改設官兵一千員名”(12),《清實錄》載“順治八年七月丙午(十一月)(1651年8月26日),定廣東官兵經制。(……)虎頭門、香山澳各設參將一員,水師一千名,中軍守備一員,千總二員,把總四員”(13),與上引《澳門記略》同。

而康熙元年(1662)增兵一事,康熙《香山縣志》的記載亦更為詳盡:“康熙元年七月內,添撥撫標奉裁官兵五百員名入在寨額駐防縣城。”(14)指出了添撥的具體時間,則至此其在寨兵額為1,500名,實際名額仍為十一年前的1,000名。

對於康熙三年(1664)改設副將及七年副將移縣城一事,康熙《香山縣志》所載與《澳門記略》基本相同,但所載比《澳門記略》詳備許多:

康熙三年內,改設副總府衙門,添設左右營各都司一員,各守備一員,各千總一員,各把總二員,共添設官兵一千員名;本寨副總府一員,左右營共都司二員,守備二員,千總四員,把總八員。康熙三年五月內勘海,公疏添兵五百名,共官兵二千員名。左營額設兵一千員名,除陸續抽撥及逃故,奉文裁減,不准頂補,其缺額設兵七十二名,尚實官兵九百二十八員名。康熙八年內,奉行復勘海,公疏題定本營臺訊七處。右營於康熙四年內設立,原經制額設官兵員名,內除抽撥及逃故,奉文裁減,不准頂補,共缺額兵一百三十六名,實額官兵八百六十四員名,額設大小哨船二十五隻。康熙七年內,奉行議將本營大船裁撤及別調,另復設陸櫓兩櫓,及留原本營小船,共哨船二十五隻。康熙八年內更設營制,奉公疏題,定本營新添設防海口官兵四百零三名,配駕船隻防守。(15)

據引文,康熙三至七年前山寨設防基本情況如下:

1)康熙三年的設官。副將衙門當時又稱副總府衙門。至於副將的屬員,《澳門記略》所載“僉書”一職不在武職之列,先不考慮,則上面引文有關都司、守備的記載與《澳門記略》同,即都司二,守備二。而《澳門記略》所載“其千總、把總如故”,則與1651年一樣是“千總二、把總四”,顯然有誤。至康熙三年,前山寨千總、把總員數已增加一倍,即上引文“千總四員,把總八員”,而非“如故”。另外,順治八年所設的中軍守備一員也就變成了左右營的守備共二員。

2)康熙三年的兵額。《澳門記略》稱“共官兵二千名”,是次實增兵為1,000名。而上面引文“公疏添兵五百名”,實際上是指左右營各添兵員500名,加上康熙元年1,000員名,故稱“共官兵二千名”。

3)康熙七年的兵額及設官。康熙七年副將移保縣城,“留左營都司及千總守寨”,當抽走一半兵力即右營,則乘下整個左營,八年新添防守海口的官兵403名,當不在寨額則前山寨尚留官兵1,000名,有把總四員,千總二員,守備一員,都司一員。

4)康熙十一年(1672)的兵額。引文又提及左營除去缺額,實額為928名。若這是對康熙《香山縣志》成書的前一年進行的統計,則至康熙十一年前山寨兵為928名。

5)康熙七年(1668)前山寨哨船數。據引文可知25隻為左、右營總數,姑且取其半則約為12艘。

康熙五十六年(1717),明天啟元年(1621)年開始設寨的前山寨建土城,土城建築規模和炮台設置情況是:

周圍四百七十五丈,高九尺,每城二十丈,增築子城一丈,凡二十四丈。為門三,北偪於山,故不門。起炮臺、兵房於西南二門之上。臺各置炮四位,分置城上者六。二門外,復建炮臺,列炮各十。(16)

由引文可知,寨城共設炮34門。至於這時兵力設置則不可考。

前已述及,雍正八年(1730),前山寨設立分防澳門縣丞,守備調防縣城。如果自康熙七年至此未有變化,那麼此時的設官應是:左營都司一員,千總二員,把總四員。守備調防縣城當帶走部份兵員,但其數目諸史皆無載,故此時的駐兵員額亦不可考。

乾隆十五年修成的《香山縣志》對前山寨及關閘駐兵的記載較為明瞭:

左營都司一員,駐劄前山寨城,領馬步戰守六十五名。(……)左營右哨千總一員,駐防前山寨炮臺,專管前山、古鶴等汛。前山炮台陸汛兵二十二名。(……)左營左哨頭司把總一員,駐防關閘,專管關閘、十字門等訊。關閘陸汛目兵二十二名。(17)

概括起來,此時香山協左營在寨城及附近共駐兵109名。若僅計寨城,則駐兵87名,加上海防同知轄下海防營100名,共187名,整個前山地區則為209名,乾隆二十年(1755)。兩廣總督楊應璩的一個奏折中提到“前山寨駐有海防軍民同知暨都司各一員,帶領弁兵一百八十餘名并哨船四艘,往來澳地周遍巡查”(18)。其180餘名之數目與上述統計相符。同知轄下則有左、右哨把總各一員。

此後,前山駐兵繼續有所減弱,嘉慶十三年(1808)英軍入侵澳門,後撤走。次年,兩廣總督百齡奏言前山寨駐防情形:

舊設同知一員,管轄海防營,把總二員,水師防兵九十名。又有香山協派都司、千總各一員,兵丁七十九名,駐劄協守。嗣因香山協副將頻年出海緝捕,歷任都司調處縣城經理營務,遂至前山衙署全行傾圯,即關閘亦僅派兵二十八名在彼巡查。地要兵單,殊非慎重邊防之道。(19)

若以引文提供的數字統計,則此時前山駐兵(含關閘守兵)共197名,比乾降初年略減。百齡提供的數字與此前一、兩個月巡撫、署總督韓崶提供的香山駐兵有103名(20)略有出入。百齡并在此疏中提出一個非常重大的建議,對此後二十二年前山駐防影響甚大:

必須設立專營,內護香山,外控夷澳,始足以壯聲威而昭體制。應請改游擊一員,中軍守備一員,水師千總一員,把總二員,外委二員,額外外委二員,招募兵馬步戰守四百名,左、右二哨,作為前山營。其游擊、守備駐劄寨城,鎮守均改為陸路題缺。派撥把總一員,帶兵二十名,專防關閘。汛地外委一員,帶兵六十名,協防關閘外里許之望廈村。并將同知所管之兵九十名再新兵十名交水師千總督率。外委一員管帶,駕坐槳船,在澳門之東、西、南三處海面往來巡查,統歸游擊管轄,就近隸左翼鎮兼轄。(21)

經過百齡等整頓,澳門海防設置發生了較大變化:

1)駐防兵力增加由半個世紀以來的僅200名左右倍增為400名。

2)提高駐防級別。最高指揮員由都司改為游擊,都司為正四品武職,游擊為從三品武職,提高一個級別。

3)改善駐兵官員建制結構。新設的武職官員有游擊1員,中軍守備1員,水師千總1員,把總2員,外委2員,額外外委2員。從高到低共6個中低級別的武職官員9名。

4)加強駐軍指揮權的統一。將原同知轄下的海防營交由水師千總督率,由游擊統一指揮。

5)加強澳門半島周邊的防守力量并且向半島派駐軍隊。表現在三個方面:1. 關閘汛守兵由28名增為60名,增加1倍以上;2專派外委一員(正八品或正九品武官)負責展開對澳門東、西、南三處海面的遊巡;3. 又派外委一員,帶兵20名進駐澳門城北面、關閘以南的望廈村。此汛地當即道光《香山縣志》所附<澳門西環圖>(22)所標出的望廈汛,其位置在望廈村西海岸,蓮峰廟西南面,與青洲隔海相對。“汛”是清朝前期的軍營基層組織,千總、把總及外委等正六品以下武職所屬皆為“汛”。望廈汛的設立具有非同尋常的意義。在此之前,清政府於康熙二十三年(1684)在澳門城內建立粵海關澳門總口,并由監督衙門派旗員前往彈壓,此旗員即澳門總口委員,雖屬武職,但其主要職責非在防守,而在彈壓,即主管海關對貿易船隻的丈抽税徵。而乾隆九年(1744)入駐望廈村、嘉慶五年(1800)駐劄澳門城內的香山分防澳門縣丞,究屬一文員,不足資防守。因此,望廈汛的設立,標誌著清朝正規軍隊首次駐防澳門半島,直接表明前山駐軍的目的即控禦澳門,由此可見澳門海防得到有清一代前所未有的重視。

道光十年(1830),前山駐兵有所減弱:前山專營改為內河水師營,改游擊為內河都司管帶,將守備移駐大鵬營,千總把總及外委4員,丁兵363名,與海防同知駐劄防守。關閘守兵亦減為46名。有所加強的是,澳門東、西、南三處海面的巡查,由水師千總一員率外委一員管帶,統兵百名。(23)

第一次鴉片戰爭前夕,欽差大臣林則徐鑒於在澳門舉行的第二次中、英談判破裂,中英戰爭一觸即發,他積極投入戰爭準備。經林則徐奏請,道光十九年十二月(1840)清政府讓新任高廉道易中孚暫駐澳門,以無人居住的粵海關監督行署為駐地,直接節制駐前山寨的內河水師都司及其率領的363名士兵以及進駐澳門內港的水師師船。(24)至此,前山寨駐軍鑒於迫在眉睫的戰爭,正式大規模入駐澳門城內。

清朝前期前山寨駐軍力量增減原因

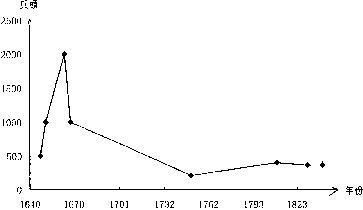

為了更全面深入地認識駐軍變化的內在動因,先選擇上文考述結果中有代表性的年份,將其兵額、統帥等情況列成表格,然後將兵力損益趨勢用一折線圖來示意。

清朝前期前山寨駐軍情況一覧表

| 年份 |

兵額 |

最高統帥 |

統帥級别 |

下級武官 |

離澳門最近防守點 |

| 1647 |

500 |

參將 |

正三品 |

(不考) |

關閘汛 |

| 1651 |

1000 |

參將 |

正三品 |

中軍守備(1) 千總(2) 把總(4) |

關閘汛 |

| 1664 |

2000 |

副將 |

從二品 |

都司(2) 守備(2) 千總(4) 把總(8) |

關閘汛 |

| 1668 |

1000 |

都司 |

正四品 |

守備(1) 千總(2) 把總(4) |

關閘汛 |

| 1750 |

209 |

海防同知 |

正六品(文職) |

把總(2) |

關閘汛 |

| 都司 |

正四品 |

千總(1) 把總(1) |

| 1809 |

400 |

游擊 |

從三品 |

中軍守備(1) 水師千總(2) 把總(2)

外委(2) 額外外委(2)

|

望廈汛 |

| 1830 |

363 |

内河都司 |

正四品 |

千總把總 外委(共4) |

望廈汛 |

| 1840 |

363 |

高廉道道臺 |

正四品(文職) |

内河都司等 |

澳門城 |

清朝前期前山寨駐軍情況圖示

觀察上面的折線圖,我們將前山駐軍力量的變化分成三個階段進行分析:1)陡昇陡降階段(1647-1668);2)逐漸下降直至停滯階段(1668-1809);3)略微上昇階段(1809-1840)。

一、陡昇陡降階段(1647-1668)

這一階段兵力的變化與清政府打擊鄭成功及其他海上反清勢力是直接有關的。1647年佟養甲與李成棟首次攻下廣州後,一方面廣州的局勢很不明朗,李成棟等明朝降將頗懷反側之心,因此前山駐兵不能給予極大的關注,一直承明舊制,甚至連前山統帥參將馬雄飛亦是前明守將,而500名的駐軍與明天啟年間的1,900名相比,是遠不能相提并論的。另一方面,500名守兵畢竟是一支不可忽視的力量,特別是海氛綏靖以後大部份時間的駐防兵皆少於此數,可以反映出前山畢竟被視為海疆要塞之一。其主要原因是當時澳門結集了大量的反清義士,他們一方面伺機起事,另一方面也加強與鄭成功等海上反清勢力的聯繫。比如被稱為“澳門賊”的霍侶成一度在澳門附近發動抗清起義,起義隊伍十分強大,連廣東督撫都“不能制”。(25)兩王入粵之後,前山駐軍先是增至1651年的1,000名,1644年更增至2,000名,這都是為加強澳門及其周圍的防禦,防止這些沿海要塞為鄭氏武裝所據。1661年駐紥於巴達維亞的荷蘭人制訂計劃準備攻佔澳門(26)(後未執行)。這一消息的傳出,亦當是前山增設重兵的原因之一。而1668年前山駐兵突降至1,000名的直接原因是,副將“以海氛故請移保香山”。何準道對此事的交待更為清楚:“康熙七年戊申秋八月,海賊從寨右海口登岸,攻劫附寨果福園村,殺擄甚多。副鎮遂請移寓縣城,以為城垣憑依,賊不敢犯,坐令扼塞之地武備損威。”(27)可見,副將移保香山首先是由於前山寨當時防禦設施薄弱,作為基本防禦工事的城牆當時并未建成,直到1717年海氛廓清後始建成。這次防禦重點內撤更重要的原因是自1662年開始的遷海政策。兩次遷海令使得沿海各地內撤80里,由前山寨離香山縣城120里可知離香山縣城40里外的地方成了空地。因此移保縣城與遷海的大方向是一致的,其最終目的還是為了打擊鄭氏海上武裝。

二、逐漸下降直至停滯階段(1668-1809)

現有的史料使我們無法判斷遷海期間前山寨的兵力究竟是否有所下降。由1750年駐兵僅209名、約為1668年的五分之一可知,這種下降決非是在1750年發生的,而是經過了一個漸降過程。其原因約有四個:

1)平定三藩之亂及統一台灣之後,清王朝的國力及威望空前加強,對於以前集結的大量軍隊自然予以逐漸消除,以免重蹈三藩的覆轍。(28)

2)社會進入和平建設時期,無能力亦無必要維持龐大的軍費開支。這一時期值得稱道的一件事是,前山寨得以建成土城,這既有利於防守,亦有利於以較少的兵力取得防禦功效,節省軍費開支。因此前山寨較大規模的裁軍極可能是在此後才開始的。

3)這一時期廣東官府對澳門的行政管理逐漸加強并完善。粵海關澳門總口的設立,澳門額船的勘定,使得對澳門貿易的管理逐步規範化。而香山縣丞的設立亦標誌著對澳門行政管理制度化的開始。文治的興旺導致了武備的放鬆。

4)澳門葡人貧弱亦是鬆弛武備加強管治的原因。乾隆十五年(1750)張甄陶<澳門圖說>評價澳門葡人説:“今度其情形,大約昔多而今少,昔富而今貧,昔強而今怯。”(29)并從人口、經濟、軍事力量三方面論證了澳門葡人的衰弱。面對澳門葡人的日益貧弱,清政府亦逐漸放鬆對澳門的軍事控禦而加強行政管理。

由1750-1809年的停滯階段首先反映澳門同知設立之後,廣東地方政府對澳門的管治進一步加強。廣東官府以“小事修刑,大事修戎”(30)為治澳的總原則,在沒有發生重大事變時,絕不可能加強武備。其次,這一時期是整個清朝統治由康雍乾盛世走向衰弱的時期。特別是自乾隆後期開始,廣東的吏治敗壞、武備廢弛、土地兼併等積弊逐漸暴露出來。廣東吏治的腐敗清朝開國即有。以與澳門開海頗有關係的李士楨為例,康熙二十三年(1684)奉差福建、廣東展界的內閣學士席柱回京覆命時,康熙帝向他詣問廣東地方的吏治:

上問廣東督撫何如? 席柱奏曰:“據彼處人云,總督吳興祚居官頗善,巡撫李士楨較前任巡撫金雋為優。”上曰:“此言最是。凡居好官之後者,最難勝任,善名亦未易得。居不肖官之後者,最易勝任,百姓苦前官不肖,後官稍有好處,即易顯出。前廣東巡撫內,劉秉權居官稍優,至盧興祖、王來任、金雋,品行貪劣,人民甚為受累。後李士楨到任稍優,所以稱善。”(31)

康熙帝對廣東大吏的“吏名”的認識可謂恰如其份:康熙二十六年(1687),左都御史王鴻緒疏參李士楨貪污不法年老昏憒,李士楨以年老致休。(32)嘉慶十四年(1809)奏設前山專營的百齡,到任不到一年,就兼併土地五十餘萬畝。(33)由於官吏的貪污不法及地主豪紳的兼併土地,嘉慶元年至十四年(1796-1809),廣東積欠錢糧達37萬餘兩。社會經濟這樣破落,要加強武備也是不可能的。

三、略微上昇階段(1809-1840)

1809-1840年前山寨駐兵略微加強是在內憂外患的雙重壓力下作出的。自1790年以來,在越南西山政權卵冀下的鄭七、鄭一及張保仔的海盜活動(34),至1809年達到最為猖獗的程度。1808年,海盜活動進入珠江流域,虎門總兵林國良在與海盜的戰鬥中為海盜所殺(35),繼任總兵許廷桂亦於1809年為海盜所殺(36),而以平逆著名的兩廣總督那彥成亦因未能鏟除海盜而上任僅一年就落職(37)。另一方面,1808年英國人藉口保護澳門免受法國佔據,於此年9月派兵艦9艘抵澳。300多名英兵在南灣登陸,入駐東望洋山炮臺、媽閣炮臺、南環炮臺、伽思欄炮臺,及聖保祿神學院等。其後英兵增至760人,并企圖佔領大炮臺,與葡兵發生衝突,直至12月18日英軍才被迫退出澳門。兩廣總督吳熊光因對此事處理不妥而被革職。(38)1809年百齡奏設前山專營正是在這一背景下作出的。由此可知,前山專營之設既為防止海盜登岸劫掠,亦為加強對澳門的防禦,防止英國人對澳門的侵越。1830年將前山專營改為內河水師營都司管帶,是前山駐防再次減弱的表現。因此,到1840年中英戰爭即將爆發前,將寨事改由高廉道節制已是強弩之末,於事無補。此年底,英軍進攻關閘時,守軍很快即被擊潰。

綜上所述,清朝前期前山寨駐防雖然有起有落,但其總的趨勢是往下的。由於清朝國力的不斷下降,在外敵入侵的強大壓力下,廣東官府想挽救這一頹勢時已無能為力。

清朝前期廣東政府利用澳葡守澳

清朝前期,清政府除在澳門設立粵海關澳門總口委員、香山縣分防澳門縣丞及澳門同知等專管澳門事務的官員外,兩廣總督、廣東巡撫等廣東大吏亦不時巡視澳門。據中文史料,自康熙元年(1662)至道光十九年(1839),廣東大吏巡澳共有20次之多。(39)這些大吏巡澳之後,往往制定出對管治澳門影響甚大的措施。每次巡澳,他們往往要巡視澳門的六座炮臺。這既反映了澳門作為中國的領土這一屬性不容置疑,也反映了他們對澳門海防的重視。特別需要指出的是,這20次巡澳之中,嘉慶朝共有7次。這與嘉慶朝外憂內患凸顯和社會危機加劇有關。廣東官府利用澳葡守澳也就集中反映在自此以後的嘉、道兩朝。

《澳門記略》在介紹了澳門各炮臺之後稱:

明時紅毛擅此大器,嘗欲窺香山澳,脅奪市利。澳人乃倣為之,其視紅毛尤精,發時以銃尺量之,測遠鏡度之,靡不奇中,紅毛乃不敢犯。今海宇承平,諸蕃向化,以此為天朝守海門而固外圉,洵有道之隆也。(40)

印光任、張汝霖為第一、第二任澳門同知,“為天朝守海門而固外圉”反映了廣東地方官員對澳門炮臺的基本態度,即允許澳葡以之自守澳門,而通過十八里外的前山寨遙控澳門。

清朝前期澳門炮臺共有七座,即三巴門炮臺(即大炮臺)、伽思蘭炮臺、娘媽閣炮臺、東望洋炮臺、西望洋炮臺、南灣炮臺(41)、聖彼得小炮臺(42)。另外,明代澳門尚有沙梨頭炮臺,其炮口對準青洲及北山,清代諸志皆不載,顯然已廢置不用。

由於廣東大吏對澳門炮臺採取上文所言的以之為我守海門的態度,所以雖然大吏歷次巡澳往往巡視各炮臺,但絕少見有關澳門各炮臺炮位、炮口大小及炮身重量等方面的記載,這種聽之任之的態度反過來證明,多數大吏認為澳門炮臺是用來防禦洋匪的,并不對內地構成多大的威脅。整個清前期提出拆除澳門炮臺的僅有一次:道光十四年十月(1834年11月),有人向道光皇帝奏言,廣東澳門葡商自築炮臺訓練番哨,請嚴飭該省大吏,設法拆毀。道光皇帝下令兩廣總督盧坤等嚴查。(43)盧坤及巡撫祈 等經過實地調查,於同年十一月(1834年12月)向道光帝作了如實匯報。現將我們看到的記載六大炮臺炮位的中西文史料6份列表比較,以期對上述事件的真相及廣東地方官員對澳門炮臺的態度作一探析。(44)第一份材料是由克萊門特神父(Pe João Marti Clement)於1672年記錄的,這份材料僅記錄大炮臺的炮位(45);第二份是1684年巡視澳門的工部尚書杜臻的記載(46);第三份是完稿於1751年的《澳門記略》的記載(47);第四份是刊刻於1827年的道光《香山縣志》的記載(48);第五份即上述奏請拆毀澳門炮臺奏疏;第六份是上述盧坤、祈

等經過實地調查,於同年十一月(1834年12月)向道光帝作了如實匯報。現將我們看到的記載六大炮臺炮位的中西文史料6份列表比較,以期對上述事件的真相及廣東地方官員對澳門炮臺的態度作一探析。(44)第一份材料是由克萊門特神父(Pe João Marti Clement)於1672年記錄的,這份材料僅記錄大炮臺的炮位(45);第二份是1684年巡視澳門的工部尚書杜臻的記載(46);第三份是完稿於1751年的《澳門記略》的記載(47);第四份是刊刻於1827年的道光《香山縣志》的記載(48);第五份即上述奏請拆毀澳門炮臺奏疏;第六份是上述盧坤、祈 的奏疏。(49)

的奏疏。(49)

淸朝前期澳門各炮台炮位沿變表

| 時間\炮位\炮臺 |

三巴門炮臺 |

伽思蘭炮臺 |

娘媽閣炮臺 |

東望洋炮臺 |

西望洋炮臺 |

南灣炮臺 |

六臺炮臺 |

| 1672年 |

30餘 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

| 1684年 |

26 |

|

- |

- |

11 |

- |

- |

| 1751年 |

28 |

7 |

26 |

7 |

5 |

3 |

76 |

| 1827年 |

47 |

18 |

25 |

20 |

12 |

4 |

126 |

| 1837年11月 |

28 |

7 |

26 |

7 |

5 |

3 |

76 |

| 1834年12月 |

47 |

18 |

29 |

20 |

13 |

5 |

132 |

分析上表我們可以得出以下幾個結論:

1)1834年11月向道光帝奏請拆毀澳門炮臺的人,并沒有去澳門調查過。他所提供的澳門炮位的數字完全沿襲1751年《澳門記略》的説法,再將其數字與盧坤實地調查所得及道光《香山縣志》經過採訪所得比較,完全可以説其奏疏乃出於一位盲目排外官員的胡言。

2)再觀察其他五個年份大炮臺等炮位的變化,雖沒有任何中西文材料為證,仍可以推斷廣東大吏對澳門炮臺添炮的確採取支持態度,并沒有像限制澳門添造船隻、屋宇那樣限制各炮臺的炮位。況且對其炮臺及炮位的記載本身説明對此事的重視。這一事實證明廣東官員利用澳門炮臺“守澳門”的説法成立。

3)1672年大炮臺炮位高達30多位,表現在清初禁海期間社會局勢很不穩定的情況下,澳葡曾加強各炮臺的防禦力量以自固。門德爾神父的材料并載:“其中4門長炮的口徑極不尋常,比我見過的要大好幾倍。”(50)杜臻對他所記載的兩個炮臺炮位的重量作出詳細描述:

〔大炮臺各炮〕最大者一,重萬斤;少次者一,重九千七百斤;又次十五,各重五千斤;又次五,各重四千七百斤;最小者三,各重四千七百斤。(……)(西洋望炮臺)大者六,各重五千斤;次者二,各重四千五百斤;小者三,各重三千八百斤。(51)

道光《香山縣志》亦載:

(伽思蘭炮臺)內大銅具一,重萬餘斤,大十餘圍,長二丈許,受藥數石。(52)

這些重炮的存在亦可旁證清朝前期澳門炮臺的防守力量一度相當強大。至於那些重炮的遁跡,可能出於三個原因:或售予別人,或移往他處,或鑄重炮為輕炮。(53)

拆炮疏的上奏及引起道光皇帝注意的主要背景是:道光十四年(1834),英國東印度公司退出廣州貿易,盧坤擔心嗣後英商無人管束,要求英國政府酌派曉事大班來粵,總管貿易事務。英國政府委派律勞卑(Lord William John Napier)為駐華首席商務監督,於7月15日(六月九日)抵澳,旋赴廣州,住進英國商館。律勞卑企圖打破通過行商轉遞稟帖的傳統慣例,以平行方式與清政府打交道,直接與兩廣總督對話,遭到盧坤的拒絕。律勞卑頑固堅持對抗,盧坤下令撤退商館買辦、通事及中國僕役,并將黃埔的英國商船封倉停止貿易。律勞卑命令兩艘英國戰艦炮擊虎門炮臺,強行駛入黃埔,進行武裝挑釁。道光帝以海口疏防,致令外國兵船闌入內河,有損國威,將廣東水師提督李增階革職,盧坤也受到拔去雙眼花翎、革去太子少保銜、革職留任的處分。

盧坤上述奏疏,概括起來是從四個方面論述澳門之炮臺不可拆、無須拆:

1)澳葡設炮臺的目的是在防禦,不在抗衡。盧坤首先進一步匯報了澳葡的守兵情況、澳門的人口構成:分守各炮臺的番哨共240人,兵頭、頭目50-60人,其每日早晨,或嗚鼓換班,或開放鳥槍,并非終年訓練。而住澳的1,000多名男性外國人(含葡人)中的英國商人僅19名。接著分析澳門炮臺的總體佈防情況:所設炮臺均在東、南兩面望洋而建,南面為獨多,北面雖有大炮臺,但作為中心炮臺其主要炮位之炮口均指向東南兩面,以防外洋,西面并無炮臺。由此得出的結論是:澳葡設險屯兵,專為防禦外洋,而非意在抗衡。(54)

2)澳葡設炮防禦對象是“英吉利諸夷”。荷蘭人在明代即多次進犯澳門,清初趁葡人實力衰弱,曾計劃奪取澳門。英國人自明季即窺伺澳門,常欲脅奪市利。是“澳夷與英吉利并非一氣,其設立炮臺、番哨,所以防禦英吉利諸夷,而非英吉利之聲援,由來已久。”(55)

3)鼓勵澳葡加強防禦是清政府的既定政策。嘉慶十四年(1809),兩廣總督百齡、巡撫韓崶等因澳門自伽思蘭炮臺至西望洋炮臺迤南沿海一帶,石坎低矮,前一年(1803)英國人入佔澳門即由此處潛越,奏請令澳葡加築女牆,增高培厚,俾資防護,得到諭准并實行。(56)

4)廣東地方有足夠的力量杜絕澳葡的反側之心。1813年英軍入澳事件後,百齡等奏設了防禦澳門的前山專營,關閘、前山對澳門構成層層扼吭之勢,而澳葡雖設炮臺、番哨,并無險可恃,因此內地的防禦足使澳葡不敢有玩侮之心。是次律勞卑擅入內河事後,盧坤本人“密派員弁在澳門水陸,豫為調度,并導西洋夷人,許以派官兵協守炮臺,杜其反側之心,密作牽制之計。”(57)

盧坤在此疏的結論部份全面表達了保留澳門炮臺,“以夷制夷”,并資以防守澳門的基本思想:

固其圉以自保,柔澳夷以所貪,即制英夷以所畏,以夷防夷,正與現奉聖諭先後同揆。該夷人久在皇仁覆幬之中,此時如遽行插毀炮臺,驅逐番哨,二百餘年久設之藩籬一旦先裁撤,數百户澳夷未免轉滋疑懼,且使各國夷人以西洋人為天朝所屏棄,必致咸生鴆佔之心,轉非綏靖海隅之道。

即以內地海疆而論,澳門為廣東門户,本應建臺設守。該炮臺雖建自夷人,設遇海防緊要之時,內地派員撥兵督同防護,未始不得捍衛之力。(58)盧坤首倡的派兵入澳助防的設想,到1839年林則徐奏移高廉道易中孚暫駐澳門、節制前山守軍時正式實現。

綜上所述,從澳門六大炮臺炮位的變化,而清政府絕少對澳門炮臺建置作出限制來看,清朝利用澳葡“守海門”的思想是貫穿整個清朝前期的,祇不過直到1834年有人提出拆毀炮臺之議,兩廣總督盧坤提出反駁,這一思想才在這封疆大吏的口中得到完整、系統的表述。在此之前,清政府亦曾曲折地表達過這種思想。1808年英軍入澳事件結束後,署兩廣總督韓崶曾奏議在蓮花峰和青洲各設炮臺,對澳門進行控禦,此兩處與澳葡所設東望洋炮臺及大炮臺對峙,而且前者是澳門入內地之要隘,後者之勢可控全澳。(59)此議未得准行,其最重要的原因是,清政府并不以澳葡為最大的威脅,而認為可以利用澳葡來守澳。因此,對韓崶的嚴密控制澳葡之議的變通辦法是,設立由百齡奏請的前山專營,并在澳門城外設立總兵力僅20名的望廈汛,同時委員專門負責澳門東、西、南三面的海上巡邏。望廈汛及海上巡船部署的實質還是為了防禦以英國為代表的其他海上勢力。

盧坤此次奏議以後,道光帝於道光十五年、十六年(1835-1836)先後兩次諭令飭澳葡派兵巡查南灣,防止英國煙船水手登岸滋事。(60)這既是道光帝已打消其對澳葡疑慮的表現,亦是利用澳葡守澳的更進一步舉措。至於明朝以來澳葡即經常協助中國政府剿除海盜,特別是1809-1810年澳葡協同清軍剿滅大海盜張保仔,致使這股海盜横行二十年的洋面一時廓清,則是這種政策在另一方面的表現。而澳葡正是利用這一點,得以維持其在澳門的特殊地位。參閱了大量英文、葡文檔案材料的《華南海盜》一書作者穆黛安認為,1810年在澳葡協助下的老虎嘴海戰并沒有對張保仔造成致命的打擊,海盜集團潰敗的重要原因是其內部領導集團的分裂。(61)但是,澳葡此次參戰的直接原因是發現廣東官府即將與英國海軍達成共同剿盜的協議,澳葡的出戰是為防止這種聯盟的產生,以維護自己在澳門的既得利益。

整個清朝前期澳葡基本沒有對內地構成威脅,這種事實證明廣東地方採取這種政策是取得成效的,這種策略的基礎是可資利用的是一個貧弱的澳葡而不是強悍的英夷。清朝前期前山駐兵逐漸遞減的另一原因,就是廣東地方採取了這種策略,以澳門為外蔽,前山軍備鬆弛。這一策略的失誤是,廣東地方大吏不能因時而變,沒有在澳葡日益衰弱、而英國對澳門甚至中國的覬覦之心日顯時,加強前山駐防,并相應增加駐澳兵力,加強軍事設施建設。因此,這應該是鴉片戰爭爆發前清王朝對澳門海防的失誤。1839年以高廉道節制前山寨駐軍、入駐澳門是這一策略的終結。

【註】

(1)乾隆《廣州府志》卷七<海防>,頁3,清刊本。

(2)道光《香山縣志》卷四<海防>,頁64-65,道光七年刊刻,載《中山文獻》(三)。

(3)乾隆五十八年(1793)八月,英國使臣馬戛爾尼等入覲,賜敕書并賜錦緞等物,其所請派人居中國管理貿易,又請至寧波、天津等處互市,皆不許。令繼續在澳居住、貿易,由是更圖從貧弱的葡人手中奪取澳門,以為對華貿易基地。

(4)嘉慶七年(1802)英艦6艘以保護澳門為由,企圖登陸澳門,受到澳葡、廣東官府的反對,後因英法<亞眠和約>訂立而未果。十三年(1808)七月,英國兵船泊於香山縣洋面,後派兵分居澳門炮臺,翌年初離澳。兩廣總督吳熊光以應付過軟革職查辦。

(5)(清)黃紹昌,劉熽芬纂輯《香山詩略》卷四,中山詩社重刊,1987年。

(6)(清)林福祥《平海心籌》卷下<論撫綏澳門西洋夷人第十七>,廣州古籍書店複製油印本,頁53,1960年12月。

(7)康熙《香山縣志》卷九<兵防>,頁7-8,廣東中山圖書館油印本。

(8)印光任、張汝霖《澳門記略》上卷<官守篇>,頁72,趙春晨點校,澳門文化司署,1992年。

(9)(10)(11)乾隆《香山縣志》卷三<兵防>,《中山文獻(一)》,頁307-308;卷四,頁408-409;仝上。

(12)康熙《香山縣志》卷九<兵防>頁7,廣東中山圖書館油印本。

(13)《清世祖康熙實錄》卷五十八,頁460-461。

(14)(15)康熙《香山縣志》卷九<兵防>,頁7。

(16)〔清〕梁廷枬《粵海關志》卷二十<兵衛所城>,頁1105-1106,台灣成文影印本;《澳門記略》上卷<形勢篇>,頁22。

(17)乾隆《香山縣志》卷三,頁310-313。

(18)故宮博物院編《史料旬刊乾隆朝外洋通商案》頁357。

(19)故宮博物院編:《嘉慶朝外交史料(三)》,頁7-8,1932年;梁廷枬《粵海關志》卷20<兵衛>,頁1458。

(20)(清)盧坤《廣東海防匯覽》卷三十一<方略(二十)>,頁11,清道光刊本。

(21)梁廷枬《粵海關志》卷二十<兵衛>,頁1459-1460。

(22)道光《香山縣志》卷四,頁113-114,道光七年刊刻,載《中山文獻》(三)。

(23)盧坤《廣東海防匯覽》卷三十二<方略(二十一)>,頁24;梁廷枬《粵海關志》卷二十<兵衛>,頁1488、1503。

(24)《清宣宗道光實錄》卷三二九,頁168,中華書局;道光《香山縣志》卷八<兵衛>,頁38-39。

(25)道光《香山縣志》卷五,頁68。

(26)《巴達維亞城日記》(中譯本)頁176-177,臺灣羅文圖書公司,1991年。

(27)康熙《香山縣志》卷九<兵防>。

(28)順治十三年(1656年)十月,廣東平定以後整編軍隊,規定平南王領兵“十二佐領”約2,400人。但自建藩之始到撤藩議發,其兵額從建制上看,始終立一萬人左右(劉鳳雲《清代三藩研究》頁132-134)。

(29)(清)張甄陶<澳門圖説>,載《小方壺齋輿地叢鈔》第九帙。

(30)光緒《香山縣志》卷八<海防>頁39。

(31)(32)《清聖祖康熙實錄》卷一一六,頁205,中華書局;卷一三一,頁416。

(33)(清)王先謙《東華續錄》嘉慶朝卷二十,光緒十三年京都善本堂重刊本。

(34)(美)穆黛安著、劉平譯《華南海盜》,中國社會科學出版社,1997年,頁34-58。

(35)(清)《仁宗嘉慶實錄》卷二○○,頁654-655,中華書局。

(36)(清)《仁宗嘉慶實錄》卷二一五,頁890-891。

(37)(清)《仁宗嘉慶實錄》卷一五六,頁16。

(38)《嘉慶朝外交史料》第二、第三冊多份奏折。

(39)詳閲章文欽《澳門與中華歷史文化》,頁4-31,澳門基金會,1995年。

(40)《澳門記略》下卷<澳蕃篇>,頁147-148。

(41)前面所列的六座炮臺之名採用盧坤《廣東海防匯覽》説。《澳門記略》、道光《香山縣志》對上述炮臺的稱呼略異,此不贅述。

(42)龍斯泰《早期澳門史》頁32,稱聖彼得小炮臺(the little fort of St. Peter),位於南灣中段,重複從東望洋炮臺發出的信號。可見,此位置低落的炮臺重在聯絡不在防禦,本文不加論述。另道光《香山縣志》卷四,頁111-112<濠鏡澳全圖>及頁112-113<澳門東環圖>稱此炮台為“小炮臺”。

(43)《大清宣宗成皇聖訓》卷一○二<海防>,頁21-24,光緒五年(1879)內府集字本;《清宣宗道光實錄》卷二五九,頁950-951,中華書局。

(44)湯開建教授在《明代澳門城市建置考》載(《文化雜誌》第35期,1998年)一文中列出了1635年、1751年及1834年澳門6大炮臺的炮位。其中1635年三巴門、東望洋、西望洋、娘媽閣、伽思蘭及南灣各炮臺炮位分別是:18門、5門、2門、18門、7門、6門。本文不論述明代炮臺。

(45)(50)文德泉《十七世紀的澳門》,頁119(Padre Manuel Teixeira,Macau no Séc. X,VII p.119,Tipografia Mandarin,Macau,1995)。

(46)(51)(清)杜臻《粵閩巡視記略》卷二,孔氏岳香樓影鈔本。

(47)《澳門紀略》<澳蕃篇>頁148;另外,梁廷枬《粵海關志》卷26<夷商一>頁1480-1481沿襲《澳門記略》説法。

(48)(52)光道《香山縣志》卷四<海防·附澳門>,頁105。

(49)盧坤《廣東海防匯覽》卷三十二<方略(二十一)>頁23;梁廷枬《粵海關志》卷20<兵衛>頁1485,台灣成文影印本。

(53)龍斯泰著、吳義雄等譯、章文欽校注《早期澳門史》,東方出版社,1997年。《早期澳門史》頁37,載“直到18世紀初,澳門仍有很好的鑄炮技術”。

(54)盧坤《廣東海防匯覽》卷三十二<方略(二十一)>,頁23-24;梁廷枬《粵海關志》卷二十<兵衛>,頁1481-1489。

(55)(56)(57)盧坤《廣東海防匯覽》卷三十二<方略(二十一)>,頁22-24;梁廷枬《粵海關志》卷二十<兵衛>,頁1481、頁1489。

(58)盧坤《廣東海防匯覽》卷三十二<方略(二十一)>,頁24;梁廷枬《粵海關志》卷二十<兵衛>,頁1485-1491。

(59)盧坤《廣東海防匯覽》卷三十一<方略(二十一)>,頁12。

(60)梁廷枬《粵海關志》卷二十七,<夷商二>,頁1959;《清宣宗道光實錄》卷二七○,頁158-159;卷277,頁276;《大清宣宗成皇帝聖訓》卷一○二<海防>,頁35-36。

(61)穆黛安著、劉平譯《華南海盜(1790-1810)》,頁137-153,中國社會科學出版社,1997年。

*王東峰,歷史學碩士,廣州暨南大學中國文化史籍研究所澳門史研究生。