〔編者案〕本文摘選自1995年澳門政府出版的題為《澳門,在珠江口的紀念城》(第一部份)。為補充此類專業讀物之缺乏及擴大其在澳門和世界各地之傳播,我們轉載〔重譯〕此書之部份,冠以新標題,並加入反映當時澳門建築風貌的插圖。

原著製作人為Consortium (Partex (CPS),Tomás Taveira),負責技術協調及區域調查者歷史學家卡拉多(Maria Calado)敎授、地理學家門德斯(Maria Clara Mendes)和建築師圖森(Toussaint)。

(F. E. de Paiva) 1903-1904年南灣景色

轉載自帕伊瓦:《一個在澳門的海員--1903年(旅遊相冊)》 Um Marinheiro em Macau-1903,Album de Viagem,澳門海事博物館,澳門,1997,頁25。

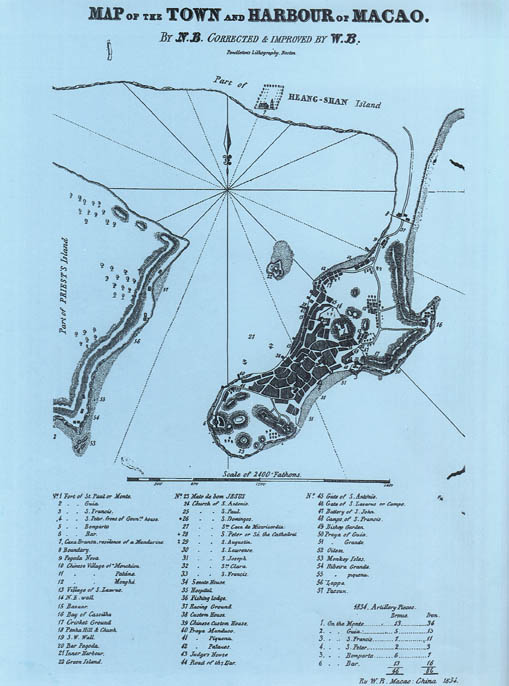

19世紀初澳門地圖

城市商業活動中心的三個重要部份是南灣-海關-商業區(市場) 其中澳門港在與若干歐洲海上貿易公司的往來中扮演重要角色

從阿媽閣貨站變為位於中國的“天主聖名之城”

1522年,廣州港暫時對外國人關閉後,中國在香山半島以南設立關卡,稽查商貿交易和進入該地區的船隻。這一措施有利於中國商業在南方的發展,但并未趕走外國人,尤其是葡萄牙人。葡商冒著很大風險進行“非法貿易”,并且在浪白澳設立了廣州航路上最重要的轉口貨站。在中國這一地區定居和供貨對與日本的交往十分重要,因為葡萄牙人從1543年起即定期航行日本。

1553年,日本航線的船隊司令蘇沙(Leonel de Sousa)停泊澳門,同中國當局就葡萄牙人在當地進行貿易達成協議,訂立了若干特別條件,并獲准在當地每年舉行一次交易會,使雙方的接觸變為合法并日趨頻繁。阿媽閣貨站就是這樣在通往廣州的要衝上建立起來的,而廣州港則從1555年起重新定期對葡萄牙人開放,每年一次。浪白澳的居民遷來澳門,使這裡於1557年成為中葡貿易的主要中心。作為交換,葡萄牙人控制外國人在當地居留,并承諾維持治安和防範敵人的襲擊。

澳門的建立和發展有賴於來往日本航線的葡萄牙商人的經濟活力和開創精神。很久之後,澳門才正式獲得法律-行政認可。飛能便度·門德斯·平托(Fernão Mendes Pinto)是最早提及澳門的葡萄牙人之一,他在1555年寫的信件中提及阿媽閣(Amacau)的建立。但直到1557年,澳門才被正式認可加入由葡萄牙授予聖職的果亞敎區。翌年,澳門又轉受馬六甲敎區管轄,直到1575年本地設立敎區為止。因此,澳門特徵的形成和制度的建立依賴於宗敎性質的行政架構,其影響的範圍也包括在中國和日本的天主敎徒聚居區。

1586年,葡萄牙政府才通過印度總督承認澳門的地位,核准了其管理架構及其自己加以命名的一個稱謂:“位於中國的天主聖名之城--澳門(Macau)”。該文件承認澳門及其居民享有與印度科欽聖十字城同樣的義務和特權,而科欽則以埃武拉(Evora)市憲章作為規範。位於馬拉巴爾沿海的科欽,是當時葡萄牙在東方最重要的一個城市,授予澳門與其同樣的憲章就顯示出位於中國南大門的這座新城市的重要性。居民的代表機構,特別是議事會,曾要求里斯本政府授予更廣泛的權利,請求給予類似波爾圖市的同等地位。然而,這一個建議卻一直未被接受。

地區組織和權力架構的確定

葡萄牙人佔據的地區起初并沒有明確的範圍和界線。不知中國批給時是否規定了面積。18世紀的葡萄牙人,尤其是若瑟瑪麗亞修士(Frei José de Jesus Maria),他在《亞洲的中國和日本》(Ásia Sínica e Japónica)中説,所定的界線寬為一里格,長為一發炮彈的射程。毫無疑問,這些都是根據18世紀的澳門面積估算出來的。

實際上,葡萄牙人是在港口附近落腳,逐步建立起城市,從小灣(Praia Pequena)擴展到南灣,由大炮臺延伸到西望洋。島內仍有中國人的農田和村落,中國人還佔有半島另一端的沿岸。葡萄牙人城市與中國地區的分隔界線最初是一道類似隔板的木柵欄,四周同時圍起來,可控制出入並設立崗亭。從在北非建立城堡到在印度洋和太平洋沿岸建立定居點,葡萄牙人一直使用這一方法。聖安多尼敎堂附近有一道門,名字與敎堂相同,通往中國人的農田,可經此門進行補給和控制進出。該區陸路的防守由沙梨頭(Patane)或沙梨頭口(Palanchica)炮臺負責,那裡最初祇是一個安放幾門大炮的簡陋平臺。海岸線由位於高處的敎堂監視,其中一些敎堂有武器裝備。耶穌會士在耶穌會修院設防,同東望洋的小城堡組成保衛城市、防範海盜的前哨陣地。因此,當時并無城牆和固定的炮臺,因為中國人向來阻止興建炮臺,以防止葡萄牙人的強大武器裝備轉而對付內地。

雖然在理論上澳門無論作為貨站或後來的城市,都受來往於日本航線的船隊司令管轄,并隸屬於印度總督和葡萄牙國王,但實際上該制度并不適用,需要找出一種更有效的地方政府模式。船隊司令每年祇在船隊去日本運貨期間才在城裡居住幾個月。因此,居民組織了地方管理機構,最初由商人中選出的兩名代表和一名負責防務的人組成,成為三人執政團。這是以葡萄牙地方權力架構模式為基礎的傳統的地中海管理方式。

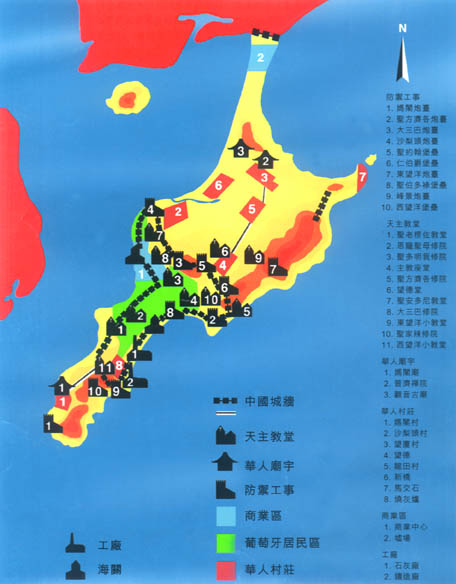

葡萄牙人定居前的澳門(16世紀上半葉)

該政府實際上成為對華貿易和政治關係的代表。在廣州市場或城市供應問題上及當地中國人與葡萄牙人發生糾紛時,他們都作為居民的代表與帝國當局對話。葡萄牙中央政府祇是掛名而已。由於往來費時,里斯本、科欽或果亞發出的命令或法律很晚才能到達澳門,沒有任何用處。因此,習慣成自然,西班牙1580年企圖讓中國承認其為澳門的新統治者時,廣州總督予以拒絕,理由是澳門建立時由葡萄牙人管理,實際上所有問題一向都與居民代表解決。這種態度促使人們組織政府,訂立位於中國的天主聖名之城(澳門)的法規。

居澳葡人組建了地方保安隊,成立了由兩位普通法官、三位議員和一位檢察長組成的議事會。主席由主敎或負責地區保安的兵頭擔任。普通法官負責處理民事案件,治安及居民之間的關係。議員負責行政和制訂法規(條例、契約、租借、收入管理等)。檢察長是最重要和最活躍的人物,因為他代表城市與中國當局打交道。此外還成立了一個良民委員會,為議事會在重要的司法問題上提供諮詢;制定了財務管理條例,規定商人繳納貨物税以應付城市的開支。

澳門居民依賴繁榮的日本航線生活,來往船隻要繳納一種名為交登(Caldeirão)的税項,同時也離不開附近及土腰〔地峽〕之外的中國農產品。1573年,中國訂立了與澳門進行貿易的條件,規定每年徵收名為“地租”的税項,并在土腰入口處設立關卡。關閘的建立可追溯到這一時期,它還間接控制1568年起蓬勃發展的對日貿易。雖然城市屬於葡萄牙人統治,但它的結構和地方發展實際受中國制約。最初由該地區的低級官吏監督,但從1590年起,廣州總督規定在城內應有一名中國官員居住,以便與議事會接觸,管理日益增多的華人居民的司法事務。1597年,中國當局開始籌備在小灣設立海關,并公佈告示或法律,禁止日本人進入城內,禁止葡商人興建新樓宇,祇允許在原址翻建房屋和倉庫,意圖以此方式控制葡萄牙人在澳門的擴張及其界線。

各組別居民之間的關係得以確定。同時,中國官吏禁止華人在西方人家裡幹粗重活計,議事會也不准買華人作奴隸,無論是用來幹家務還是輸出都不准許。澳門逐漸變為最適宜為中國外貿服務的地方。外貿由當局壟斷,轉營權授予一家專門在廣州港經營的貿易公司。

毫無疑問,貿易結構決定了初期的城市組織形式,但後來天主敎會也建立了權力體系,成為社會和城區的凝聚因素,為澳門得到國際上的認同與合法化作出了貢獻。從建立貨站時期起,天主敎的傳敎士就在當地落戶并協助葡萄牙商人定居。中國是個被重新發現的地方,有古老的傳敎傳統,而日本在1543年成為一個新的具有傳敎潛力的地區。珠江口地區是去中國內地和日本的必經之路。最早到訪那裡的是耶穌會士。1552年,聖方濟各在前往日本途中逝世於上川島。

自1557年澳門加入果亞敎區起,來澳門的傳敎士和神父不斷增加。1558年建立了第一座以聖安多尼命名的敎區敎堂,地點靠近港口附近的沙欄仔葡萄牙人定居點。耶穌會士在聖安多尼居住,直到1565年在大炮臺興建該會房屋,包括小敎堂和防衛設施。隨耶穌會士之後,其它敎派也來到澳門。如聖奧斯定會1560年興建了自己的敎堂,聖方濟各會1580年開始在城邊建造一座大修院,多明我會1587年來澳門。在這些建築物中,有些起初由西班牙敎會管轄,後來轉給葡萄牙修士,例如多明我會修院和聖奧斯定會修院(恩寵聖母堂)分別於1588年和1589年轉手。

1575年設立澳門主敎轄區後,敎會獲得了更大的空間,除澳門外,還管轄中國和日本的傳敎中心,直至當地設立主敎轄區為止。第一個主敎堂設在聖安多尼敎堂,1576年建造了主敎座堂。由於人口增加,市區由大炮臺向媽閣擴展,16世紀末在聖奧斯定會修院附近建立了聖老楞佐敎堂。在城邊去中國人農田經過的地方,建立一所痳瘋院及相關的拉匝祿敎堂。除了16世紀末興建的敎堂和修院外,1634年在聖方濟各修院附近又建了聖家辣女修士會的修院。各敎派亦在島嶼上設點,尤其是在青洲(耶穌會)和灣仔(耶穌會和聖奧斯定會)的中國漁村附近建立敎堂。

16世紀末期的澳門:“天主聖名之城”的建立

主敎和各敎派的權力範圍不但包括精神領域,而且包括世俗領域。事實上,敎會擁有大量物業和財產,是居民的領導者。一些葡萄牙法律豁免傳敎用品的進口税,有利於敎會財富的積累。

但是,主敎(敎區)、各修院(敎派)和世俗機構之間的權力分配及活動範圍的劃分并不總是一帆風順的。敎會的權力經常超越宗敎範圍,干預市政管理的情況屢見不鮮。由於城市的條例規定主敎可任議事會主席,敎會干預世俗事務是合法的。初期形成的議事會向主敎支付貢款或薪俸的慣例,到17世紀已成為一項沿襲的特權,在嚴重的經濟危機時期總引起爭議和分歧。各權力機構之間的關係犬牙交錯,沒有明確的界線。議事會和敎會都參與地方管理,前者多次在經濟上依靠主敎區或各敎派,被迫向他們借貸。

雖然(澳門)敎會加入了葡萄牙傳敎會,但最終要向在國際上權力強大的敎宗負責。按葡萄牙政制,議事會的上級依次為日本航線的船隊司令、總督和中央政府。對於里斯本和果亞的命令和決定,議事會并不總樂意接受和執行,因為需要根據本地區葡萄牙人與華人共存的現實進行調整。檢察長同中國當局的代表洽商時,將葡萄牙的法律呈交中國官吏,同時接收中國的公文或法令。中國的官階從下向上為官吏、總督(對澳門而言是廣州總督)和皇帝。毋庸置疑,議事會多年來在這種複雜多樣的結構中具有重要作用,使葡萄牙法律適應當地與中國社團和帝國之間活躍的關係。城市建立後,在17世紀上半葉取得的最有意義的成果是建立了代表中央權力,但獨立於日本航線船隊司令的管理機構。船隊司令的權力因對日本貿易被官方禁止而不再具有先前的影響力。荷蘭人對澳門的多次襲擊是靠城內組織有效的防守才被擊退的。因此,葡萄牙政府1616年通過印度總督為澳門任命了一名不隸屬日本航線船隊司令的戰督。1622年設立政務會議,并在此基礎上於1623年成立政府。馬士加路也(D. Francisco Mascarenhas)成為第一任總督、城市的兵頭和中央政府的代表,其主要職責是加強本地區的防務。雖然這種結構已經固定,但是,由於總督和議事會之間經常出現緊張關係,特別是由於多位總督任職很短,政府成了一個極其脆弱的權力機關。對於澳門的葡萄牙人而言,17世紀是一個權力危機時期,而中國當局的權力反而得到加強。但敎會結構繼續保持穩定,議事會也繼續被中國當局所接受。

天主敎城市與華人聚居點

城市結構的發展與佈局

由於對日貿易興旺,中國人增加了澳門與廣州之間的貿易往來。廣州仍是一個主要港口,而澳門在16世紀下半葉發展為重要的轉口站,在世界上與新會(Sun-Wui)、廣海(Kuang-Hoi)和新興(Shin-Hing)具有同樣的地位。航海家們因需要等待較有利的風向而建造了自己的房屋,神父們在商人的倉庫旁建立了自己的敎堂和傳敎點,東方地區的難民受到天主敎會的歡迎。

蒙塔爾托·熱蘇斯(Montalto Jesus,1902,p.95)估計,葡萄牙居民從開始的500人增加到1563年的900人,這還不包括兒童、馬來人和黑人。大量中國居民來澳門與葡人接觸。他們大部份是商人,但也有一些農民。葡萄牙人在望廈村附近種植了一些從西方帶來的農作物,如番薯、玉米和花生,很受香山居民喜歡。番薯很快在中國推廣開來,而吉大是最主要的推廣中心。

葡萄牙人來澳門後除了引進新的農作物外,還逐步建立了一些新的經濟行業。澳門當時是中國原料出口的轉口站,貨船由此前往馬來西亞,返程時運回胡椒、香料和檀香。因此,港口附近出現了一個倉儲區和一個貨場,其右側是菓欄街和三溪廟,前面是大三巴,後面是內港。葡萄牙人臨時住在中國人所稱的營地街。該區域形成一個貿易中心,有一道防範盜匪的鐵門。如今,這道鐵門祇存在於兩條街道的中文名稱裡,即關前正街和關前後街。

17世紀末期的澳門

中國人對澳門的繁榮和葡萄牙人的控制感到不快,於是在1573年建立了關閘。在這道真正的邊界上,官吏們對進出澳門和香山的貨物徵稅。起初,關閘每週僅開放一次,後來改為每天上午開放,晚上關閉。澳門的供應來自初期每五天一次的集市,後來每半個月才有一次集市。交易地點位於現在去關閘的途中,即關閘馬路和馬場馬路一帶。關閘建立後,葡萄牙人的管理權受到局限。中國官吏作出一些規定,旨在控制人口、貿易、建築和樓宇範圍及停泊港口船隻的數量,并徵收關税。

儘管如此,葡萄牙人仍是貿易的主導。這是一項葡萄牙人已經學會經營的有利可圖的貿易,但卻是臨時決定的。與果亞、科欽、科倫坡和馬六甲不同(那些地方是因葡萄牙人而富裕起來的),澳門是葡萄牙人的創造,是從一張白紙上發展起來的,成為馬六甲和日本之間一個富有的轉口站。

除了商人和航海家之外,傳敎士也起著非常突出的作用。天主敎會給予澳門的外貌至今仍反映在城市的佈局上。來澳門落腳的各敎派都建立了自己的敎堂和修院,居民則在敎堂周圍定居,耶穌會士吸引的人最多。葡萄牙人居住在豪華的宅第裡,與印度上流社會的家庭保持著聯繫。受益於西班牙人中止(與日本的)直接貿易,葡萄牙人在同日本和馬尼拉的貿易中積累了鉅大的財富。

繁榮的澳門引起了其它民族覬覦,他們於1604年、1607年、1622年和1627年前來進攻。由於連續遭到攻擊,必須組織一個有效的防禦體系。總是阻礙興建大型工事的中國當局終於讓步,在1622年將保衛本地區的責任交給葡萄牙人。

為改善16世紀的簡陋裝備,在17世紀初次遭受荷蘭人攻擊後,翻新了陳舊的城堡。

雖然貿易興旺,但由於葡萄牙人或中國官吏設置障礙,城市的發展并不隱定,時好時壞。1619年被認為是城堡堅固的澳門,兩年後約有700-800葡萄牙人和混血兒及10,000名華人。華人住在郊外,因此,不但原有的村莊不斷擴大,還出現了新的聚居點。

城牆外已有七個村莊,其中兩個是漁村,分別位於半島邊緣的媽閣和馬交石。另外五個位於城牆和望廈之間(沙梨頭、新橋、望廈、望德和龍田)。這些村莊保持傳統結構,長方形、兩層高的簡陋房屋排列有序,千篇一律,祇有為適應地形和周圍景色時或附近有重要建築物時才有所改變。

海邊有兩間工場。一間以蠔殼為原料燒製石灰,燒灰爐街的地名即由此而來。另一間是由布加路設立的鑄銅工場,由於產品質量好,澳門成為向暹羅和中國出口銅的中心。

在用土坯和石灰建起的城牆內,17世紀葡萄牙人城市不斷發展。這裡的建築物集中在16世紀規劃的主要區域:港口、聖安多尼-沙梨頭、大炮臺-大敎堂,以及由龍嵩街向西望洋方向一條較開闊的主要道路兩旁。當時的葡萄牙圖片肯定是可靠的,但較小,有時不夠嚴謹,沒有可參考的比例尺。在花利亞蘇沙(Faria e Sousa)的《葡萄牙在亞洲》第三卷上複製的城市圖相當簡單,主要確定了城牆和防. 衛據點的位置。利先得(Pedro Barreto de Resende)為布加路的《西印度國所有城堡、城市和村落的平面圖冊集》所繪製的澳門平面圖較為嚴謹,標明了主要的宗敎建築位置、面積和居住人口最多的地區,展示出城市整體和局部的情況。在這部著作中,澳門被描寫為一個小的商人聚居點,有少量用石頭和木材建造的房屋,位於半島的西北部,靠近大三巴敎堂。在聖老楞佐敎堂附近還有一個住宅和商業區,一直延伸到下環街一帶。中國人居住在廟宇附近,而南灣則被大量的木屋佔據。靠近內港的西北地區可能是最早被佔用的地方,而花王堂街、板樟堂街和白馬行街是16世紀下半葉修建的。西北地區可能是1590年後被佔用的,然後沿著龍嵩街、風順堂街及高樓街進行開發。媽閣地區也在這一時期得到發展,富裕起來的中國人在那裡定居,建造了自己的樓宇。彎彎曲曲的街道和地段的佈局表明當時沒有預先規劃。城市還沒有一個鞏固的結構,最突出的建築是敎堂和中國人的倉庫。布加路還説,中國人限制進口時,獲取食品非常困難。據作者説,當時住在那裡的有850名葡萄牙人和5,100個黑奴,此外還有領航員和航海家。除了這些人之外,還有中國的天主敎徒,但人數不詳。

18世紀末期的澳門:1783年的<國王敕令>和“雙城”之城

一些外國旅行家作品中的地圖,如約翰·永賓(Johannes Vingboons)的<地圖>和彼得·文迪(Peter Mundy)的《日記》,以及當時一些旅遊指南和書籍中荷蘭人和英國人繪製的插圖,一般都不精確,有些甚至是憑空想象的,但可使我們聯想起一些建築和城市的大致模樣。這些圖象祇能算是插圖,而不是可信的地圖資料。雖然如此,但彼得·文迪(1637)的描寫證實了城市圍繞敎堂而建的佈局。帶花園、庭院和平臺的住宅與果亞的相似,人字屋頂因颱風而需要加固。彼得·文迪還提到南灣的發展及城堡和青洲的佔用。1638年,澳門有耶穌會、卡普索會、多明我會、奧斯定會、聖方濟各會和聖加辣會等六所修院,聖老楞佐和聖安多尼兩個敎區敎堂及在城外為痳瘋病人建立的拉匝祿小敎堂。在該世紀,除了設在燒灰爐街的工業外,在西北和西南聚居點的華人倉庫附近還有小型絲廠。在大三巴與海之間的豪華屋宇裡,居住著富有的西方商人。

1639年,葡萄牙人被逐出日本,對日貿易隨之中止,這給澳門財政造成巨大的災難。但由於打開了帝汶、梭羅、望加錫和中國等其它市場,損失得到部份彌補。

17世紀中葉,城市集中在龍嵩街和議事亭前地發展,那裡匯集了兩條主榦街道和七條小巷。建築工程可隨意進行,尤其在沒有實施任何規範的葡萄牙人地區。城市結構的突出特點是在敎堂和公共建築前闢出空地。道路網不規則,樓宇建築風格與果亞相似,祇是在細節上由中國工匠做了一些改變。葡人居住區向媽閣村擴展,房屋建造在山谷和丘陵上,一般都是兩層,用木梯相連,其顏色為白色,門窗漆成黃色、粉紅色和藍色。華人住在西部,沿著內港逐漸擴展。華人區人口稠密,建築擁擠,店鋪和住宅結為一體,分佈在狹窄的街道上。所有房屋都是磚瓦房,有陽臺,組成一個風格各異的建築群。這一地區在19世紀還被稱為“大市場”〔大墟〕。在這一時期,澳門還有一個由波斯人組成的外籍社群,住在媽閣。

澳門聖老楞佐敎堂 變為城市佈局和形象的標誌。城牆的修建有利於整頓和清晰城市的結構,在無規則和看來佈局混亂的體系中引進統一的意識。

</p>

<figure><img data-cke-saved-src=)

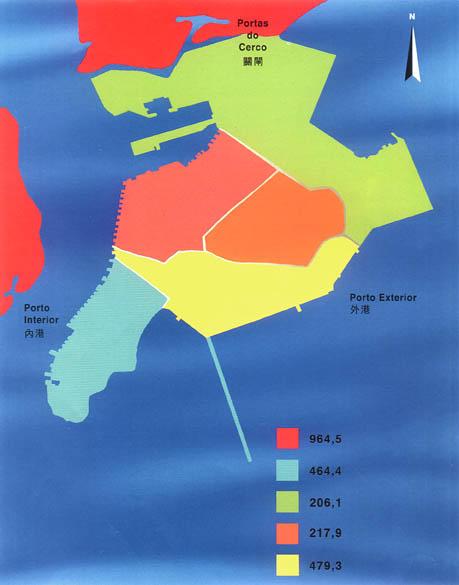

1910年按堂區劃分的人口分佈圖

中式裝飾細部

(幻燈片:澳門歷史檔案室)

16世紀初,歐洲建築藝術開始傳播,與中國的建築傳統并行發展。新穎的方案從相互影響中產生,成為本地文化的結晶。在歐式建築中,宗敎建築受到葡萄牙和西班牙的雙重影響。那一時期興建的五個修院中的四個是西班牙的敎派建立的(聖方濟各會、聖多明我會、聖嘉辣會和聖恩寵聖母會),敎堂參考的模式是耶穌會的守舊風格。

耶穌會士在16世紀末期建的聖保羅修院敎堂與該會所建的其它敎堂(如第烏的聖保羅敎堂和盧安達的耶穌敎堂)相似。原始的木結構建築被另一種更寬敞和設計周密的建築所取代,後者於1603年動工,但到1640年才完成。1835年的一場大火將這座宏偉建築的大部份燒燬,祇留下內部的地面和聳立在石級上的牌坊。這座耶穌會式的舞台型牌坊沒有塔樓,由柱子隔開的三部份組成,中間部份最高,有五層,左右兩側為三層。敎堂是由本地的葡萄牙和中國工匠建築的,來此定居不久的日本天主敎徒也留下了參與建設的印記。敎堂的裝飾將西方的巴羅克要素與東方的繪畫結合起來,把具有葡萄牙、中國和日本語匯的淵博主題匯集於一個新奇獨特的整體。這所修院是一座佔地面債很大的兩層建築,不規則地分佈在一個大庭院周圍。

阿卡普爾科(Acapulco)的多明我會士於16世紀建立了聖多明我會修院,其木結構的敎堂在17世紀被現在的敎堂所取代。其前壁展示出當時的典型結構:中間部份為三層,頂端是一個三角楣,通過簡單的凸壁與稍低的兩側相連。聖奧斯定會修院的恩寵聖母堂的前壁較為簡練和古雅。

16-17世紀的敎區敎堂雖不斷改建和修葺,但仍保留下當時的空間和樣式格局,沒有修院敎堂設計的好,祇有一個帶側堂的中殿,光禿禿的前壁夾在兩塔樓之間。聖安多尼敎堂祇有一座塔樓,聖老楞佐敎堂和大敎堂各有兩座。在這三座敎堂中,大敎堂的規模最大。在軍事設施和城市的個別地方還有小敎堂,如人字屋頂的西望洋敎堂,建在城堡裡的東望洋敎堂和後來被現在敎堂取代的望德堂。

1920年按堂區劃分的人口分佈圖

民用建築也倣照西方模式,但在文化上不夠深厚,主要吸收的是葡萄牙的傳統,特別是印度和馬六甲的經驗。在公共建築中較突出的有仁慈堂、市政廳、白馬行和痳瘋院。這些建築都有庭院,高度為一層、兩層甚至三層,厚實的牆壁用磚石砌成,屋頂是人字的,正面開闊。這些建築使人想起17世紀里斯本的宮殿,其主層位於儲藏室和僕人房之上,凸出的窗戶用簡單的鐵欄圍起,主體上端是三角楣。進入裡面要經過一個前廳,廳內有寬闊的樓梯通往主層。這種結構一直保留在土生葡人的傳統裡。那個時期的房屋(例如三巴仔街與風順堂街交界處的房屋)裡現在還可以看得到,內部裝飾的靈感則來自習俗和東方的審美觀。

為劃定界線和保衛城市,17世紀根據先進的防守系統建造了一系列的大小堡壘、炮臺和城牆。中國官吏雖然一向反對建立堅固的防守系統,但由於荷蘭人屢次攻擊,於是委托葡萄牙人防守城市和這一地區。

1616年開始計劃興建新的工事以保衛海岸線。1622年,政府決定對來往日本航線的船隻徵收特別税〔交登〕,用來資助興建必要的設施,使澳門變為一個先進的城堡。當時的城牆是用土坯修築的,非常牢固,設有炮臺和碉堡。城牆從內港開始與沙梨頭炮臺和大炮臺相連,再延伸至仁伯爵堡壘和聖方濟各修院(加思欄)地段的海岸,在南灣的入口處建立一座堡壘。為保衛海灣,城牆繼續沿海岸線延伸至聖伯多祿堡壘和燒灰爐炮臺,再向上至設有一座堡壘的西望洋區,然後向下至港口。沿港口有一道圍牆保護城市,圍牆有門通往碼頭。

位於氹仔的嘉謨聖母堂

(幻燈片,若阿金·卡斯特羅,1998。)

葡人城市和華人村落之間有傳統的聖安多尼城門和設在大炮臺仁伯爵堡壘之間的水坑尾城門,還可通過沿岸圍牆的小門來往。外圍的防守前哨是位於最高處的東望洋堡壘和設在半島邊緣、媽閣廟附近的聖地亞哥堡壘,以控制港口的入口。

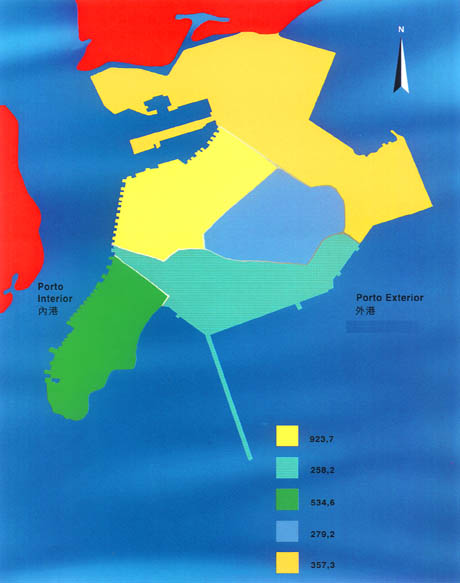

1930年各堂區人口密度(人/公頃)

半島東岸一些華人經常出入的區域,如創狗環海灘,亦可由水路進入,因而也築了保護牆。為使防守更為完備,還配置了一批大炮并在灣仔島築起一座堡壘。

為採用先進的防守戰術,這些工事幾乎全部符合防守系統與當地的地形和範圍相適應的要求。大炮臺為一簡單的多角形設計,類似古代模式,但沒有護城的壕溝、開闊地或半月形崗亭。在東望洋和西望洋等其它炮臺,內部除有輔助士兵的小敎堂外,操場上一般都有蓄水池。

但是,大部份臨近中國地區的圍牆在17世紀就被毀壞,祇剩下一些堡壘。

與此同時,中國傳統的建築藝術繼續得到保持和發展。其主要表現是城內大量增加的中國居民在興建新住房時,以及在望廈村的舊觀音堂附近建立新觀音堂和翻修媽閣廟時都運用中國的建築藝術。新觀音堂後來成為澳門最重要的中國廟宇之一,其長方形的佈局和人字屋頂具有廣東地區的特色。

東西方之間的澳門:18世紀的政治經濟格局及歐洲通過澳門與中國的新關係

18世紀最具意義的現象是廣州港對外開放和外國貿易公司進駐澳門。1685年頒佈的諭旨規定每年墟市期間港口對外國人開放一次,因此澳門不再是中國外貿唯一的轉口站,葡萄牙人也不再是唯一的中介人。這種狀況整個改變了本地區的經濟動力,初期給城市的經濟帶來負面影響。1718年,華人被禁止經商(澳門的華人除外),在澳門註冊的葡萄牙人和華人船隻數量由四艘增加到二十三艘,到這時墟市和廣州港的開放才有意義。外國貿易公司在沙面島建立了貨倉,貨倉工人在墟市期間祇准留在貨倉,不得進入廣州城。外國公司於1720年成立并與擁有當地貿易壟斷權的中國公司進行交易。因此,多個歐洲和美國的公司在澳門設點,澳門成為去廣州的必經之路。

中國人禁止大噸位船隻經過,在城內小灣建立了海關并設立了澳門海關官員的職位。海關官員住在本地,以便有效地控制珠江口的出入情況,徵收有關的關税。

外國人的出現改變了經濟和城市的生活。城市的大部份收入來自所得税和外國人居留許可税。由於新經濟結構的影響,城市收入隨著官方結構被私營部門所取代而減少。在危機時期,議事會被迫向敎會、華商甚至暹羅國王借貸。

18世紀,澳門的收入也來自海關税和港口停泊税。貿易由葡萄牙人、華人或歐洲人私營。經過澳門的有包括茶葉在內的中國傳統產品。來自廣州的小船上的貨物要在這裡裝上大船運走。葡萄牙商人將倍受歡迎的鼻煙引入中國。

與此同時,非法的鴉片貿易也開始增加,由法國和英國的船隻在海上進行,澳門的中間人也從中得到金錢上的好處。

源自葡萄牙各機構之間的權力分配經歷了一些變化。政府越來越獨立於當時陷入危機的宗敎組織。1712年,聖奧斯定敎派因“禮儀之爭”被逐出澳門;1759年,耶穌會士也被驅逐。此後,各敎派的活動範圍受到限制。財產移交給主敎管理,主敎轄區收縮到中國的廣東和廣西。

總督佔有了大炮臺。傳統上,大炮臺雖歸總督居住,但其產權被認為是屬於耶穌會的。1767年開始籌劃在南灣購置一處官邸,但直到1771年才完成交易,將政府本部遷往南灣。

1712年的國王諭令明確了議事會的職責。根據該諭令,政治管理範圍包括與城市福利和維護治安有關的所有事務;經濟管理範圍包括徵税、訂立税項和使用來自稅收的款項。檢察長負責與中國官吏對話。雖然里斯本1712年發出諭令禁止服從當地的中國當局,但所有的行動都由議事會商定。

信奉天主敎的中國人大量增加,因此敎會委任一名被稱為“天主敎徒之父”的代表來處理這些敎徒在與葡萄牙人和其他華人關係中出現的問題。爭議一般是由蓄奴問題引起的。議事會最後進行干預,於1703年禁止歐洲人買中國僕人出口,1774年又禁止中國天主敎徒穿用西式服飾。

1981年各堂區的人口密度(人/公頃)

在這種情況下,從經濟、市政、人口和種族的觀點來看,澳門變成了一個複雜的權力共存結構,其中中國當局的權力逐漸加強,以致1779年的中國刑法包含了管理澳門的規定,議事會也派人翻譯和公佈中國的<碑文>并配有專業的譯員。從1722年起,居民們放棄了敎會支持的灣仔島,使本地區祇剩下澳門市和青洲島,還有其它一些祇用來停泊和補給的島嶼。

18世紀末期,管治結構有所改變,議事會和政府分享權力,同時恢復了敎會的權威。執行新的税務政策,設立葡萄牙海關,也是一件重要事項。由於葡萄牙人在澳門經濟的收入不斷減少,地方當局接連向印度和里斯本政府呈交報告和請求。澳門官方機構的陳規陋習和經驗主義日益失效,與國際政治經濟形勢格格不入,因為這已是一個自由主義理論宣揚自由創新和競爭的時期,沒落的葡萄牙貿易壟斷傳統已無力與之進行對抗。

澳門沒受到龐巴爾改革(Reformas Pombalinas)的影響,在瑪麗亞一世統治時期才頒佈關於地區管理和經濟的特別措施。1783年頒佈并於翌年在本地區實施的這套措施被命名為<國王敕令>。發自里斯本的該文件分析了澳門的結構問題,尤其是有關經濟、管理和權力機構內在關係的問題。文件提出的解決危機辦法是:重組管理模式,重新協調和分配權力;在税務制度基礎上重整貿易;建立本地兵團或民兵;重建修院,并在神父、傳敎士和特別是耶穌會士的參與下重組在澳門和中國的傳敎團,以便在北京宮廷開展外交活動。在這個意義上,改革旨在肯定葡萄牙的主權。總督職位改由一人連續擔任三年,需要時可連任。擔任總督的主要條件是要有魄力,并且最好是軍人。議事會雖是地方權力機關并代表當地與中國當局打交道,但其活動必須諮詢政府。為加強中央權力的代表權威,組建了一支由100名印度兵和50名炮兵組成的軍隊,這些士兵從果亞招募,服役六年。聖若瑟修院成立并於1784年交給拉匝祿修士管理。敎會恢復了昔日的影響力,宗敎權威得到加強。但各敎派以往的聲譽未能恢復,權力集中在主敎和敎區手裡。敎會購買土地和房屋,以增加收入,獲得設立傳敎點的空間。修院自己在1882年買下了青洲島。敎會重組後,重建了主要的敎堂,用耐用材料代替了以前的土坯。聖老楞佐敎堂(風順堂)、聖奧斯定敎堂(龍嵩堂)和聖嘉辣敎堂分別於1801年、1814年和1824年重建。

政府是葡萄牙當局的最高代表,得到軍隊的支持。與對付中國人的行動相比,這支軍隊在防範海盜及對付法國和英國船隻發動的攻擊和報復中表現得更為出色。地區管理的效率提高,政府的結構更為穩定。因此,政府可以推出一些具連續性的城市發展和改良計劃,如修建連接葡人城市與中國人聚居點的道路。當時最重要的工程包括修建望廈馬路及在西望洋山填海、開山和築路。

表面上,議事會的權力因理論上被政府拿走而縮小,但實際上,對當地的中國當局來説,議事會仍是最具代表性的機構,而政府祇負責與帝國外交的高層代表對話。1788年,葡萄牙當局承認議事會在本地政治中的作用十分有效并獲得尊重,使議事會成員在1818年被授予“閣下”的尊稱。這一地位在葡萄牙憲法制度初期仍被保留,一直到1834年議事會僅行使市政廳的職能時才被取消。

1784年成立的葡萄牙人海關設在港口邊的一幢樓裡,位於小灣和下環之間葡城的一個擴展區。海關關員按規定徵收船隻停泊税和貨物進口税。此税務政策立即使收入增加。總督是海關的最高上級,有權控制和管理海關收入,其中一部份上繳中央政府。一些款項用於城市的更新工程,尤其是改善港口區的設施,增建碼頭和倉庫。每年上繳中央政府的關税收入相當可觀,還要附上賬目報告。在19世紀初開始形成的這種新殖民政策下,殖民地必須產生效益并分擔王國的一般性開支。因此,這些旨在重組澳門官方貿易的措施帶來了積極的結果,在整體上對葡萄牙的經濟尤其有利。

除控制港口活動外,海關還監督澳門與巴西之間的直接貿易。這條航線在1810年巴西港口全面開放後才被批准,并享有某些特權和税務豁免。運往里約熱內盧的東方產品用於供應葡萄牙宮廷。因法國侵略造成歐洲特別是伊比利亞半島局勢動蕩,葡王宮廷不久前從里斯本遷到該殖民地。

澳門半島填海區的發展

除葡萄牙、外國和中國的官方貿易外,一些本地人經營的小規模貿易也在發展。雖然<國王敕令>壟斷了最有利可圖的貿易,縮小了私人部門的活動空間,但1817年成立的保險行(Casa de Seguros)改善了前景。保險行允許小商人注冊并承擔有關活動帶來的風險。這些商人主要與本地區村落裡的中國人進行交易,但也去馬尼拉、帝汶和暹羅的港口。他們繳納港口使用税和產品流通税,但他們的貿易活動大部份在税務機關監管的範圍之外進行。法國人和英國人進行的大規模的鴉片貿易經常得到當地商人的協助,使交易更為方便。1828年,鴉片貿易雖被中國當局明令禁止,但仍在外國公司控制的圈子裡非法進行。外國公司將鴉片從印度和亞洲沿海運來,通過澳門商人輸入中國。這種交易在離海岸很遠的地方進行,葡萄牙和中國當局無法控制。鴉片貿易始於1720年左右,初期得到中國官吏的默許,每箱繳納50澳門元,但帝國法律則禁止鴉片貿易。18世紀下半葉,鴉片貿易更為猖獗,進而成為19世紀頭25年的主要貿易收入來源。這些收入不受官方控制,也未直接上繳負責城市管理的機關。其它流通的產品是當地的傳統產品,有茶葉、珍珠、絲綢、瓷器、大米和檀香,其專營權於1785年結束。從以上分析可以看出,官方經濟結構與當地小商人從事的非法貿易并存的局面越來越持久、明晰和為人所接受。小商人的收入豐富,但税務機關無法控制與核算。結果,少數澳門家族富裕起來,不斷積累財富,當時曾有這方面的記載,但其富有程度從19世紀中期開始才在新的建築物上公開顯露出來。

N. B工程師在<小型海洋圖>(Le Petit Atlas Maritime,s.1.1776年)中繪製的17世紀初的澳門城市和港口平面圖(皮雷斯神父(B. Videira Pires)收藏)

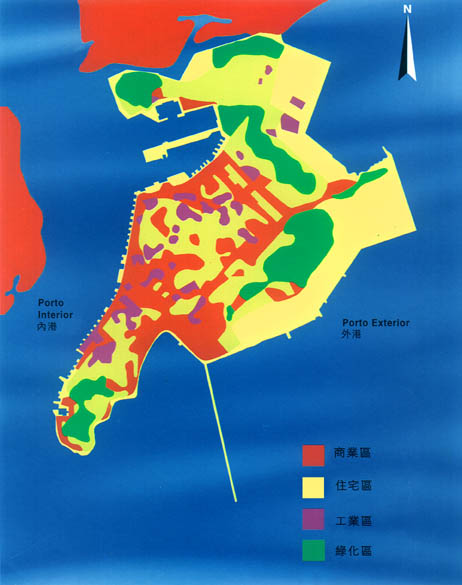

70年代末期澳門城市空間佈局

18世紀都市空間的發展動力和結構

18世紀,澳門仍保持著同上世紀相似的空間結構。葡人區在聖安多尼敎堂、沙梨頭、聖保羅堡壘及敎堂與海岸之間發展。這裡聚居著富有階層,主要是商人和一些政府公務員。還有些葡萄牙人和外國人居住在聖奧斯定、聖若瑟和聖老楞佐修院附近。龍嵩街原本不長,到該世紀末才將大敎堂與西望洋敎堂連接起來,其後又延伸至媽閣,但在18世紀上半葉,佔用的地段祇到聖老楞佐。在這裡可以看到市郊的明顯特徵,住宅都附有或大或小的菜園。聖老楞佐至海邊一帶發展為商業區,為上述的住宅區服務。這一區域通過下環正街與下環區相連。下環是紅燈區,來往人很多。娼妓活動仍保留在地名上。露仙達(Maria Lucinda)巷就是用當時一家著名妓院女老板的名字命名的。在該世紀末,即1797年左右,下環建立了碼頭。

與上個世紀一樣,葡人城市繼續在四周有大片空地的敎堂和修院周圍發展,而華人區則位於北部聖奧斯定、聖保羅和海邊之間。華人街區呈長方形,由狹窄小巷隔開,房屋兩層,下層是商店或作坊。小巷一般是步行區,而一端封閉的小巷更為僻靜。這個區的北面是下環街,中國最重要的海關就設在那裡。這條街也是在小艇上工作的華人的聚居點,小艇在海上穿梭,速度很快。這一區構成“大市場”主要地點是板樟堂、營地街、關前正街、草堆街和賣草地街,後者因街上集中了賣草的店鋪而得名。再往北還有一個聚居點,位於聖安多尼敎堂和海邊之間,當時海岸在沙欄仔街和花王堂街。該區聚居著許多以捕蝦維生的艇戶(船屋),其捕蝦用的網成為現在的街名。在艇戶區與敎堂之間,居住著中國的手工藝人,其手工藝活動仍保留在現在的街名裡,如生磚街、工匠巷等。聖安多尼敎堂西面保持西方結構。聖保羅、聖方濟各、聖嘉辣和大敎堂等宗敎建築在這裡組成大的街區,四周有大片空地。道路系統還不規則,但已出現兩條主道,一條經議事亭將龍嵩街與聖保羅相連,另一條由大炮臺至聖方濟各。現在大三巴北面的高園街曾是荷蘭東印度公司所在地。華人所稱的荷蘭園還是靠近農田的一片空地。1764年的有關記載和帶菜園的葡人房屋證實該地區位於市郊。

巴克爾(B. Barker)繪製的澳門城市和港口平面圖(1796)

澳門歷史檔案館收藏(reg. n.273)

W. 布蘭頓1834年繪製的澳門城市和港口平面圖

該圖包括了所有公共建築、宗敎建築、防禦工事和政治性建築。這些建築説明了澳門自17世紀中期至20世紀初期的市區面積以及葡人與華人之間的關係。該圖發表在龍思泰:《葡萄牙人、羅馬天主敎會和傳敎團進入中國簡史及廣州概況》一書中。 (An Historical Sketch of the Portuguese Settlements in China and of the Roman Catholic Church and Mission in China & Description of the City of Canton,Anders LJUNGSTEDT,Viking HK Publ., HK,1992年)

在西式結構中,位於聖保羅堡壘和燒灰爐堡壘之間的南灣也發展成一個城市小區。該區以一條與海平行的寬闊馬路為界,一些橫巷將其與龍嵩街相連。大部份城牆已被毀壞,殘存的東段位於聖方濟各和聖保羅之間。

歐裔人口增長緩慢,難以使城市的擴展超出17世紀確定的界線。相反,華人增加了四千人,主要分佈在內港一帶村落。聖拉匝祿仍是華人天主敎徒聚居點。龍田村和望廈村繼續是農民的村落。兩村之間有大片農田,是澳門農產品供應基地。

內港的媽閣村環媽閣廟而建,仍是漁民的聚居地。由於來自廣州的波斯人到此定居經商,媽閣村的人口出現增長。在聖安多尼前地、沙梨頭、沙崗和新橋以北,沿海有一些與捕魚業有關的居民點。這裡有重要的船廠和木材倉庫,人口很多,住在支在木椿的茅草窩棚和木屋裡,令人想起湖邊房屋,分佈雜亂,毫無規則。村落裡的衛生極差,瘧疾橫行。這種狀況沿新橋水道經沙梨頭,一直蔓延到沙崗的農田。

建築術中的新組合

18世紀澳門引進歐洲新建築樣式,尤其是民用建築的新模式。最明顯的例子是在南灣興建了一系列樓宇,形成一條大馬路或海邊行人道。這裡有公司辦事處、貴族豪宅甚至政府官邸。樓宇正面通過一組位於二層的陽臺向外展開,外觀宏偉,裝飾簡潔。除葡萄牙傳統外,還可通過一些後古典主義的標記看到英國的影響。由於當時華人居民增加,在內港地區尤其是小市場地區(Bazarinho)和葡人城市交界地區,出現了許多新的傳統式房屋。

18世紀的一些建築吸收了巴羅克的美學概念,例如建在寬闊石級上的聖若瑟修院敎堂。其前壁凹凸有緻,夾在兩座塔樓之間,頂端也是一個凹凸有緻的三角楣。整個前壁在一個大平面上顯示出物體的動感,表現出巴羅克式的中心化平面圖。其雄偉的穹窿圓頂矗立在殿堂的十字型結構之上。同一時期,耶穌會在西望洋附近也建立了一座小敎堂。華人區裡出現了新的廟宇,如蓮峰廟、蓮溪廟、水月宮和關帝廟。

19世紀上半葉,城市結構逐漸改變,傳統與創新的奇妙結合成為建築藝術的特徵。填海造地在小灣和下環區創造了新的空間,確定了海岸線的延伸性,可以興建新的建築。在今天的十月初五街和海邊新街間劃定的近十個街區,至今仍然存在。這是首次根據規則的幾何模式對城市建設進行規劃。

城市建設的另一個重要方面是建立墳場。1837年在大三巴建立天主敎墳場,1821年建立基督敎墳場,1829年建立拜火敎墳場。與此同時,在城市傳統界線之外的西望洋、媽閣和東望洋出現了莊園式的避暑別墅。

在這些新的潮流中,建立植物園(現賈梅士公園)也頗為突出,成為19世紀下半葉澳門大規模建立公園和綠化地的開端。

澳門聖美基墓園小敎堂今貌 外國公司在澳門的最後階段正值新古典主義模式盛行,建築藝術亦受其影響。若澤·托馬斯·德·亞基諾(José Tomás de Aquino)是成果最多的建築師之一。他設計了許多住宅、劇院和敎堂,最突出的是1834年重建的燒灰爐街的渣甸府(Joseph Jardim),1837年建的西望洋敎堂,1839年建的葡英劇院,1846年在竹仔園為自己建的住宅(現為總督官邸),1848年在二龍喉建的小官邸。總之,這些建築從學院式的新古典主義模式中獲得靈感,并逐漸吸收了19世紀折衷主義的語匯。 ^^當地的歷史和城市生活情況 家族在聖美基墳埸的墳墓

</JZ>

<figcaption>葡人和華人的墓碑共存,形成鮮明對照,這也是詩人所表現的澳門一貫特徵。他在澳門度過餘生安息於此。(幻燈片由José Simões Morais提供)</figcaption></figure>

<p>

有關18世紀末和19世紀上半葉澳門日常生活的記述很多,在政府和市政廳的官方文件中,在曾訪問過或曾在澳門居住過的外國人的描述中,甚至在一些科學和學術著作中都可見到。主要作品有:《荷蘭東印度公司使團1794-1795年朝見中國皇帝行記》(Voyage de l)

若澤·吉馬良斯·弗雷塔斯(José Guimarães e Freitas)在其1828年關於澳門的回憶錄中談到了城市的面貌:“狹窄的街道鋪著碎石,下水道能將雨水迅速排走。城市的南北兩面的城牆,并有兩座城門通往農村。在兩座城門之間,北面有聖保羅堡壘,南面有兩座堡壘,其中一座是西望洋堡壘。另有三個堡壘防守海灣。海灣入口處是聖地亞哥堡壘,而東望洋堡壘矗立在懸崖之上。一座稱為南灣的狹長碼頭形成一道美妙的城牆,從西面可看見港口和從前給予耶穌會士的一個島嶼。”(弗雷塔斯,1828年,頁11-13。)

基督敎居民分佈在大敎堂、聖老楞佐和聖安多尼一帶,分別有2,130人、1,720和456人。華人的人數上昇到8,000人,但城外不信基督敎的華人多達22,500人。

澳門文化司署發行的明信片:里維拉酒店(1928-1971)

(其前身是新澳門酒店/這裡的茶舞和美式晚餐在澳門社會生活中留下深刻印象)

1936年啟用的紅街市(飛能地三世伯爵設計由澳門文化司署發行的明信片) 葡人城區內地居住著外國人,他們帶來新的習俗。葡萄牙軍人、商人和管理人員是天主敎徒,敎堂是吸引他們進行集體活動的中心。外國商人及其家眷基本上都是新敎徒,他們也建立了自己的敎堂和墳場。 土生葡人住在葡萄牙人市區裡,吸收了許多西方習俗,尤其是行為舉止、衣著和生活方式方面的習俗。外國人認為,這是一個高雅的、有花園洋房的城區。 關於澳門居民的生活條件,從城市檢察長佩德羅·奧利維拉(Pedro Feliciano de Oliveira)1819年寫給向其詢問澳門生活和貿易情況的白屋(Casa Branca)官吏的信件節選中可見一斑:“城裡的居民和房屋都不多,皇帝御准葡萄牙人在關閘至媽閣範圍內居住,但葡萄牙人祇佔用了一小部份,空出海灘供船隻卸貨和集中停泊,還把一些荒地闢為菜園。但二十年來,華人居民已由800人增加到40,000人。華人把租來的菜園和土地變為稻田,佔用我們的荒地開設店鋪,利用葡萄牙人的房屋而不交租金,例如,聖奧斯定會、大三巴和小灣的屋宇都被中國人佔用,他們還在原是街道的地方建造木屋。在以前有葡萄牙人屋宇的媽閣和沙梨頭也是這個樣子。葡萄牙人退縮到南灣和市中心居住,翻建舊的房屋時沒有佔用新的地段和敎堂。原在城外的市場以及大量華人的房屋都挪入城內,好人和壞人住的房屋已無法辨別。”  Joaquim Castro攝影

</JZ>

在季風期間,城市不斷遭受災害的襲擊,碼頭和主要的樓宇都被摧毀。1824年,一場大火燒燬了聖嘉辣修院的一部份。1825年,另一場大火燒燬了聖保羅修院和敎堂。這個屬於耶穌會士的中心1788年就遭受部份毀壞,圖書館和工場被摧毀。1835年的火災使敎堂祇剩下前壁和圍牆。後來,由於無法修復,圍牆也被拆除,祇保留下敎堂的前壁及石階。敎堂內部從1838年起被用來作基督敎墳場,一直到聖味基墳場建立為止。1831年,颱風襲擊澳門,給南灣地區造成破壞,以至於必須拓寬人行道,改善防護牆,并根據新的規劃和新古典主義模式重建了一些樓宇。

華人居住的城區面積擴大,新增的街區大都在今天的營地街、爐石塘街、打纜街、木橋街和爛鬼樓一帶。這片地區的西面是現在的十月初五街,南面是現在的亞美打利比廬大馬路(新馬路),北面和東北面是小灣街,現稱菓欄街,這裡曾有清朝官吏的屋宇和小灣的河泊(中國海關)。這片地區的對面是魚市。

<img src=) 剛落成的峰景酒店(1890年7月)和峰景炮臺

剛落成的峰景酒店(1890年7月)和峰景炮臺

Waitis Fine Art HK發行的明信片

東方基金會花園內的葡萄牙國徽石刻

幻燈片由西蒙斯·莫拉伊斯提供

這些長長的街區被小巷分隔,位於草堆街、爐石塘街、營地街和新馬路之間,房屋都是華人的。街區的東南面是大市場(即現在的營地街市場)及與海上活動密切相關的木作店。由於這些海上活動,下環區開設了不少船舶用品商店,葡萄牙海關也於1873年在下環街附近設立。

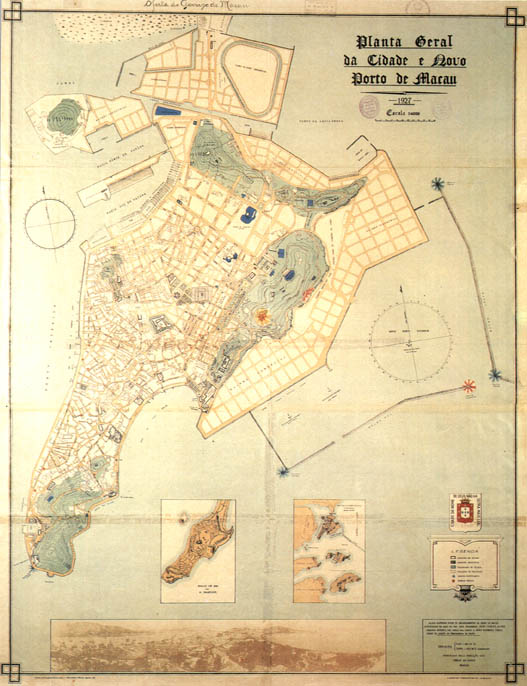

澳門半島及離島平面圖

若望·卡洛斯·阿爾維斯(João Carlos Alves)和若望·巴爾博扎·皮雷斯(João Barbosa Pires)於1927年繪製,包括進港處和內港的改進項目。1918年成立澳門港口委員會,主要目的是規劃和建設半島的港口。(《澳門城市回憶……》op. cit. p.87)

華人村落繼續保持著自己的生活方式,村落周圍的農田為葡人城區提供食品供應。蔬菜、水菓很多,但歐洲人食譜中最主要的肉類很少。廟宇是這些聚居點的主要建築。農田裡,特別是山坡上,立有華人墳墓。這些象徵性的宗敎場所對華人社群十分重要。除了富有家庭的墳墓是多組建築物外,這裡還有無數簡樸的墳墓,但對居民來説,它們同樣是對公眾有用的至關重要的聖地。

該世紀頭二十五年中一個具有意義的事件是出現了一份本地報紙。這份名為《蜜蜂華報》(A Abelha de China)的報紙於1822年9月12日創刊,由一位多明我會修士主持;1824年改名為《澳門報》(Gazeta de Macau);1834年再改名為《澳門編年史報》(Crónica de Macau),地方性越來越強。1836年7月9日,《帝國澳門人報》(Macaísta Imperial)創刊,但祇辦了約兩年。在這一時期,即1838年,《澳門政府公報》(Boletim Oficial do Governo de Macau)出版,刊登官方消息和政府計劃。

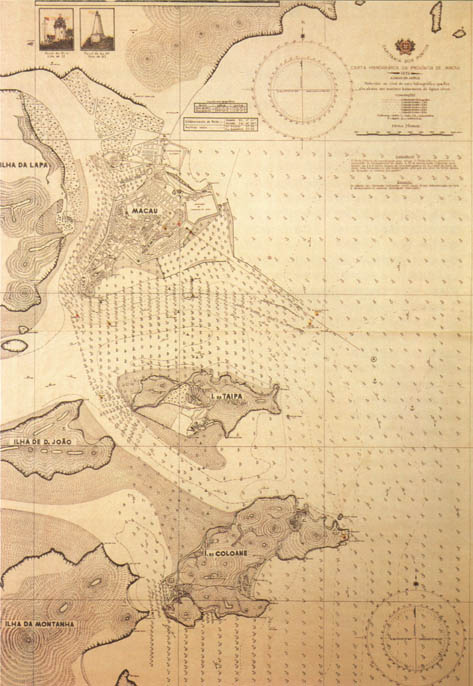

1780年澳門半島及臨近島嶼地圖

包括1722年放棄的灣仔島和葡人自約翰·亞馬留政府(1846-1849)起佔領的氹仔島和路環島(旅遊司1986年出版)

澳門的生活具有獨特的異國情調,吸引著大群歐洲人。澳門的城市正在度過16世紀殖民時期的最後階段,并開始擴張城區、合併兩個早期中心的新里程,這導致文化和市容發生變革。

面對香港崛起以及地域和世界政經變化澳門不再是西方對華貿易交往的主要中心

中國港口對西方開放和英國人在香港立足這兩個事件,從19世紀起對澳門的發展產生了決定性的影響。

結束英中鴉片戰爭的<穿鼻草約>於1842年被<南京條約>所批准。鴉片問題從18世紀開始出現,鴉片交易的收益在歐洲國家尤其是英國的經濟中佔有相當大的比重,對澳門經濟也很重要。中國法律一貫禁止進口和吸食鴉片。1838,皇帝下旨驅逐所有英國人,并禁止英國公司進入廣州港。到1842年,衝突的發展產生對英國有利的結局。英國除了強迫中國支付戰爭賠款外,還迫使中國立即開放廣州、廈門、福州、上海和寧波港口與歐洲通商,并割讓土地供其建立貿易據點。1843年,香港被割讓,英國人在那裡建立了維多利亞城。

澳門三個世紀來作為西方與中國之間唯一的貿易轉口站的歷史結束了。被香港取代之後,澳門受到國際局勢的影響,尤其是英國人據點迅速發展的影響。駐在葡萄牙人城市的外國公司被擁有良港的新轉口站的活力所吸引。1845年,英國駐澳門領事館關閉,部份歐洲和美洲的貿易和外交機構也隨之關閉。一些機構在澳門多留了幾年,把澳門作為外交中心而不是貿易中心,1844年的中美條約就是在澳門的觀音堂簽署的。

外國公司在其職員中帶走了許多土生葡人,這些人在香港貿易和文化架構組建中發揮了重要作用。這些職員在同中國人的接觸中擔任翻譯。許多傳統上在這一地區經營并熟悉情況的澳門商人也攜家眷遷往英國人的城市。其他人加入了在香港設立的銀行和保險公司,還有一些人幫助創建文化架構。在19世紀的維多利亞城,土生葡人相當多。

香港不僅在進口中國的農產品和製成品方面,而且在向該地區出口西方產品方面都超過了澳門。葡萄牙人城市喪失了優勢,陷入附屬的地位。港澳之間開通了航線,開始時用木船,後來用蒸汽機推動的輪船運輸旅客和產品。在先進技術的支持下,通訊方式在也在各方面不斷改善。1920年,兩個城市間開通了電報業務。對澳門來説,與香港的聯繫意味著靠攏歐洲的生活標準和模式。

1842年通過的澳門城市和港口條例調整了舊的運作方式,使之更適合因廣州等中國沿海其它港口開放出現的新情況,減少香港開放帶來的影響。1845年澳門才被確定為自由港,這是個遲來的措施,因為英國人的港口已經裝備齊全,投入營運,并吸引到外國資本和歐美的大型船隻。

雖然香港的建立即時給澳門帶來災難性的後果,但澳門的經濟仍謀求適應本地區新的平衡。直到今天,香港仍保持著明顯的優勢。苦力和鴉片貿易及博彩業構成19世紀澳門經濟的基礎,一些現代工業結構也開始形成。

聖方濟各軍營閱兵式(約1930年)

前聖方濟各修院開始被駐紮在澳門的海外兵團佔用(Dr. João Loureiro提供照片)

中葡兩國主權在澳門的關係

自由立憲主義在葡萄牙的確立,從1834年起在政治、行政、法律和貿易制度方面引起結構性的變革,并在各殖民地產生反響。在這方面最有意義的措施有:檢討殖民地的管理,以集中權力,切實確定葡萄牙的主權;建省并將市政制度延伸至所有地區;以及取締各敎派并將其財產上繳國家和機構,或賣給私人。

1844年澳門脫離果亞成為一個省,并管轄帝汶和蘇拉島(Solor)。這種行政狀況一直延續到1850年建立兩個獨立的省才告結束。從1870年起,澳門和帝汶這兩個省有資格選舉兩名國會代表。由於行政和經濟的原因,這兩個地區的歷史在19世紀相互關聯,兩地曾共用王國總預算撥給的款項。

葡萄牙的殖民政策追隨著歐洲當時的模式。因此,通過實際軍事佔領確定主權成為優先的問題。各“海外省”或“殖民地”的總督由軍人擔任成為制度。為了更好地實施佔領,還給他們配備了擁有海陸軍的防衛部隊。約翰·亞馬留(João Maria Ferreira do Amaral)是首位在澳門實施新政策的總督。他在1846-1849年任總督期間制定了一系列措施,謀求將葡萄牙主權延伸至本地區所有地方,從葡人城區延伸至華人村莊及其田野。他將中國海關逐出城市,廢除了因船隻在港口停泊而須繳納的地租,佔領了氹仔和路環島,加強了氹仔島的防衛系統,制定了改善城市及原葡萄牙城牆與關閘之間農村的計劃。

在軍隊和法律力量的支持下,政府權力顯著加強,而議事會的影響和職能逐漸被削弱,祇具有市政廳的地位,失去了在外交上代表當地的資格。因此,中國當局和議事會立即對亞馬留所採取的強硬措施作出反應。結果,由於形勢緊張,總督被刺殺。葡萄牙軍隊越過關閘到達白沙嶺,向中國當局和軍隊顯示實力。這一事件被葡萄牙稱為“白沙嶺大捷”(Vitória de Passaleão)。該事件導致葡萄牙的統治擴展到關閘外的通道,并於1871年在那裡建造了一座紀念性的拱門,取代原有的關卡。葡萄牙人城區內和邊境的華人聚居點,如新市、沙梨頭、燒灰爐、媽閣和下環,以及郊區的望德堂,被正式并入市區。其他總督,如古希路·亞馬留(Coelho do Amaral,1863-1866),歐美德子爵(S. Januário,1872-1874),高士德(Horta e Costa,1894-1897),米那(Carlos da Maia,1914-1916)和巴波沙(Tamagnini Barbosa,1918-1919,1926-1931,1937-1940),為了本地區的發展,也按當時的標準和模式,採取了有效的措施。

此外,直至當時仍在權力分配上發揮重要作用的敎會,因1834年取締各敎派而減少了活動。修士和修女們被逐出寺院并被視為俗人,有關財產被沒收,敎堂和修道院被徵用。1851年,聖方濟各修院的大部份被拆除改作軍營,花園和菜地成為公共場所。附近的聖嘉辣修院也被拆除,改作新的用途。城內的板樟堂修院1867年進駐警察部隊。其他宗敎結構得以保留。1856年,原聖聖若瑟學院改組為敎區修院。以主敎為代表的敎區成為唯一具代表性的宗敎機構,敎區的大敎堂1850年被修葺一新。

消防局大樓/1930年

(Dr. João Loureiro收集的照片)

根據19世紀殖民模式確定的管治架構,直到今天仍是管治的基礎。同樣,領土界線和葡萄牙主權範圍也是那時劃定的。市政組織延伸到離島,隨後離島建立了有自己特點和管理權的市政廳。其他機構和組織,如法院、貿易局、海關、財政廳和港務局也相繼成立,以協助進行集權化管理。

香港成立和葡萄牙為確定主權所採取的措施而產生的變化,改變了中國在澳門的做法。中國在鴉片戰爭中失敗後,在軍事和外交上都受到削弱。此外,由於經濟活動逐漸轉移到英國管治範圍,澳門在控制經濟活動方面不再重要。19世紀中國歷史的特點是不斷發生內亂,導致帝國的消亡和1911年共和國的成立。外部的危機表現為1894年的中日戰爭和1900年的義和團戰爭。

1849年,葡萄牙確立了軍事優勢并將主權延伸到整個地區和離島,造成兩國關係緊張,地方上也出現磨擦,各方都聲稱對那些地方擁有權利。清朝政府企圖繼續在華人的村莊、農田和葡人城區之內活動,葡萄牙政府佔領了至關閘的土地并設立了標誌。

1862年,葡萄牙外交部訂立了第一份關於華人社群在葡主權下共存的協議,并獲准在福州開設領事館。1887年,雙方經談判簽署條約,確定了澳門的地位為葡萄牙屬地,與其它殖民地的地位一樣,但有一點是特殊的,即要求一切土地轉讓問題或其它直接或間接影響本地區的變更須與中國磋商。有一些問題,如以前被葡萄牙人所佔而18世紀被放棄的灣仔、舵尾和大橫琴島的主權問題,從來沒有獲得澄清。實際上,澳門擁有氹仔和路環島,中國擁有其它島嶼,這一實際狀況後來在20世紀的協議中才得到法律和外交上的承認。在半島上,1871年啟用、的關閘成為地峽和海關的界線。

澳門不干預中國的對內和對外政策,并在衝突中一貫保持中立。1904年,澳門公開宣佈在對日戰爭中保持中立,這場戰爭於1928年以中日兩國簽訂和平條約而告結束。葡萄牙共和國(1910)和中華民國(1911)成立後的頭幾年,緊張關係逐漸緩和。1928年,連接葡萄牙地區與珠江三角洲村莊的澳門至石歧公路〔岐關車路〕通車。

南灣合署大廈(約1930年)建於1872-1874年的這座大廈在政府大廈中增加了一個凸出的主體,是南灣主要公共樓宇之一。(Dr. João Loureiro收集的照片)

中國人通過澳門移民的問題變為關係緊張的原因,但在中國當局的壓力下獲得解決。雖然葡萄牙早在18世紀即廢除了奴隸制,但直到19世紀,自由主義的措施和新的刑法才將該法律延伸至仍以各種方式存在奴隸制的殖民地。然而,這一進程迅速被散工僱傭制度所取代,實際上變為一種買賣。通過澳門,不同僱傭期限的勞動力,以低價和悲慘的條件輸往葡萄牙在非洲的殖民地、巴西、中美洲和安的列斯群島。1856年,制定了中國人通過澳門移民的規定。1859年,中國關於移民問題的公告迫使(葡方)對此問題進行檢討,并在1868年成立了苦力監察署禁止本地居民尤其是苦力移民後,及1874年宣佈全面禁止外國人通過澳門移民後,該署才告解散。但僱傭澳門人去葡萄牙在非洲沿岸殖民地的活動還持續了幾年。

當地的社群主要由葡萄牙人、中國人和長期以來混血產生的、為數可觀的土生葡人組成。居民中的中國人最多,他們在語言、宗敎和居住方面繼續保持自己的文化傳統。1863年,中文週刊《大西洋國》出版,1866年停刊。葡萄牙居民及其家屬都屬於支持政府和軍隊的團體。

在兩個社群接觸的過程中,語言溝通是一個障礙。因此,葡萄牙政府1868年批准為中國人設立一所葡文學校,而早在1865年已成立了一個中文翻譯組以協助行政管理。然而,不存在導致雙方中的任何一方向對方灌輸其文化的措施。除了不同的種族和民族平行共存之外,文化交流一直在緩慢深入地進行,而由此產生的文化現象、行為舉止和表達方式也反映在城市的建築上。

市政廳後園的渾天儀

(若阿金·卡斯特羅攝製/1998)

新的經濟發展因素

香港建立之後出現了其港口與澳門港口的競爭。澳門的港口位於西江低窪區域,難以接納巨型輪船。澳門雖在港口方面處於下風,但仍因苦力貿易和在南灣海關進行的大量鴉片走私而繁榮一時。

事實上,澳門變成了一個龐大的移民中心。移民來自中國,經澳門前往美洲。第一次移民浪潮發生在1848年,目的地是發現金礦的新加利福尼亞,以及古巴和秘魯。1855年,鑒於僱傭勞工活動的規模和外界及耶穌會士對這種奴役方式施加的壓力,政府於1856年制定了僱傭苦力條例,并在1873年禁止僱傭苦力。此舉有利於香港的英國人,因為苦力貿易本來起源於香港。雖然澳門政府控制了苦力館,但苦力貿易掌握在外國人手裡。蒙塔爾托(Montalto de Jesus,1902,頁382)在提及到澳門裝運中國勞工船隻的國籍時,列出1857年有十五艘英國船、六艘法國船、五艘意大利船、三艘秘魯船、兩艘美國船、一艘德國船、一艘薩爾瓦多船和十三艘屬於澳門船東的船。古巴是苦力定居最多的地方,其次是秘魯(利馬)和德梅拉(Demerara)。苦力貿易使當地居民富裕起來,在澳門經營這種貿易的店鋪設在沙欄仔、夜呣街、風順堂街、南灣街、沙梨頭口巷、花王堂前地和白馬行。

除了苦力貿易和鴉片走私之外,茶葉是重要的出口產品,輸往香港、廣州、巴塔維亞(Batávia)、果亞和葡萄牙。

賭業專營(1886)也增加了收益,但茶葉進口市場關閉及苦力出口被禁止後,澳門進入經濟衰退期,祇能靠維持鴉片貿易生存。儘管實施了禁止種植和銷售鴉片的條例,但鴉片貿易仍在整個東方大規模地進行。

澳門和離島

〔W. A. 里德(W. A. Read)1865-1866年繪製/見F. C. Danvers 《葡萄牙人在印度》/其中一部份被《澳門城市回憶……》引用,頁84)。〕

人口的增長與構成

1841年,澳門約有25,000居民,其中20,000人是華人。1867年6月人口普查時,共有56,252人,增加了一倍。人口最集中的區域是基督敎城區(20,177人)和市場(14,573人)。其次是沙梨頭(8,481人)和望廈(8,182人)。在這兩個區,以及望德堂(2,590人)、竹仔室(533人)和媽閣區(1,716人)祇有華人居住。人口增加的主要原因是移民而非自然增長。移民中的96%來自廣東省,3%來自福建,0.12%來自廣西,其餘的來自香港和上海。

1878年的普查資料較為準確,但因各種變數和所涉及的區域不同,無法與先前的資料做比較。然而可以看出,在11年中,總人口增長了6.2%。從區域上看,人口顯著增長的聖老楞佐堂堂區(2,189人)和望德堂堂區(866人),而人口減少最多的是市場(5,534人)、望廈(3,248人)和大堂堂區(2,767人)。至於城內人口的分佈,歐洲人大部份住在大堂堂區(2,270人)和聖老楞佐堂堂區(1,343人)。後者以及市場和沙梨頭是華人大量聚居的地方,1878年,城裡的72.7%的華人住在這裡。值得一提的是,水上居民的比例很高(10,060人),幾乎佔總人口的五分之一。

住在大堂、望德堂和聖老楞佐這三個主要堂區的葡萄牙人多在政府機關任職,而華人則經商或在小型的手工業作坊工作。

雖然未聲明的職業數目在總數中佔相當大的比重,以至無法非常準確地説明結果,但在大堂堂區還可看到公務員和軍人的存在。聖老楞佐堂區也有不少公務員和軍人,該區居民以業主和傭人為主,是一個住宅區。住在聖安多尼堂區和望德堂堂區的葡萄牙人從事的職業多種多樣,而中國人主要從事第三產業,也有一些人從事第二產業。在居住在聖安多尼和聖老楞佐堂區的中國人中,分別有17.2%和8.9%的勞動人口從事與第二產業有關的工作,這個比例在大堂區和望德堂區則分別是2.4%和6%。

20世紀初(1910),澳門總人口為65,733人,而葡人減少到905人。華人從1878年的55,540人增加到62,732人。聖安多尼是人口增加最多的堂區(2,748人),并且與望廈一樣,葡人和華人的數量都有增加。1878-1910年,聖老楞佐堂區和大堂區的人口分別下降到1,658人和1,459人。在這些堂區,每個家庭的人口也分別由5人和6人減少到4.04人和4.35人。與此相反,在沙梨頭、望廈和內港的浮宅,這些數字因中國居民增加而上昇。

在葡萄牙居民的職業方面,大堂區從事貿易的人口增加,而望德堂區的公務員軍人也更多了。儘管職業相當多種多樣,聖老楞佐堂區和聖安多尼堂區的職業結構以第三產業為主,從事該產業的也有不少中國人。與前一時期相比,聖安多尼堂區的工業人口比例降低(3.1%),被沙梨頭超過。沙梨頭在這次普查中被單獨列為一個區,其第二產業的活動人口比例達4.8%。

在類似的空間和經濟結構下,總人口在1910-1920年期間增長了13%,其中大堂區、聖老楞佐堂區和聖安多尼堂區的人口增長最多。可能是由於這個原因,當時城市人口的密度從每公頃138.6人增加到155.5人。

城市的發展和佔有

這一時期的政治-經濟起伏與城市組織的擴展和收縮運動相一致。

約翰·亞馬留政府時期,確定了連接城市與農村及土腰〔地峽〕以外的中國領土的現代道路系統。

一些馬路修築在舊的道路上。連接聖安多尼門與關閘以及這兩個地方與望廈的道路都被開通,并延伸到木橋街和關閘。開闢道路引起華人居民的不滿,因為華人一直佔用大片土地做墳場,將其視為不可觸動的聖地。築路工程繼續進行。1849年,在望廈樹林與新廟之間劃出了一片土地做中國人的墳場。為了實現佔用中國人的農田和村莊的目的,修建了新的工事,一些用於陸上防衛,另一些用於海上防衛。望廈堡壘、瑪麗亞二世城堡和十二月一日小炮臺是最重要的防禦工事。在這一時期,還同時翻新改造了陳舊的工事。

為了限制葡萄牙城區與中國人聚居點之間不斷增加的聯繫并將港口隔離,在沙梨頭建築了一座控制門。城內修繕了一些民用和宗敎建築并編制了樓宇和房屋的門牌號碼。為在法律上支持并加快將華人社群的財產轉予葡萄牙人社群,頒佈了購買中國人的私人土地和樓宇可以免税的法律。

1850年,在三巴仔街和下環街之間進行填海工程。當時,海岸位於現在的下環街一帶,岸上零散分佈著一些屋宇,居住著中國的手工業者和與海上活動有關的商人。該區在填海工程結束之後成為城市的一部份,平行的道路與海形成直角,成為華人發展商業和手工業活動的地方。華人將其活動集中在市場地區及內港沿岸。在商業活動中,位於內港的大量商行引人注目。在總共40家商行中,34家的總部設在澳門,并在中國、交趾支那、暹羅、新加坡和比蘭尼(Pirany)設有分行。其餘商行是設在上述一些地方的商行的分行,是華人商業中最重要的機構。華人商業在市場區一般都有行會作為代表,這些行會以各種方式劃出城市生活的軸心。

水文圖:1954年的澳門和離島

(顯示出城市比1927年有所發展)

選自《澳門的十幅地圖和平面圖》(Dez Cartas e Plantas de Macau),《澳門百年變遷》叢書,澳門政府,澳門,1995年。見<澳門旅遊地圖>(旅遊司/澳門酒店協會Lui Yao Yip Ltd出版)

葡萄牙主權加強之後,澳門在古西路·亞馬留(Coelho do Amaral)政府時期非常穩定,使市政建設得到改善。開通了連接澳門與關閘的馬路,拆除了曾作為邊界的城牆,制定了市政管理的條例,改善了路面,在華人街區進行基本建設,使周圍的農業區適應城市的擴展。這一時期的另一個重要改善項目是南灣至燒灰爐堡壘之間的填海工程。本地區的建設由古西路·亞馬留的繼任者歐美德子爵(Visconde de S. Januário)繼續進行,他下令進行內港沿岸的首期填海工程,治理媽閣堡壘至望財(Mong Tchoi)船塢的水道,在市場附近的街道鋪設下水道,并在燒灰爐堡壘至位於媽閣一側的馬克西米利亞諾·安東尼奧(Maximiano António Remédios)莊園之間進行填海工程。最後這項工程使一段城牆能夠保留至今。這一時期,阿道弗·費雷拉·洛雷羅(Adolfo Ferreira Loureiro)工程師的工作也非常突出。他關於內港的研究取得成果,包括治理水道、進行填海工程、建設新船塢及在青洲和澳門半島之間造地。與歐洲港口區進行建設工程時一樣,阿道弗計劃在地峽一帶建立一個供港口工作人員定居的小區,但沒有實現。按計劃,小區內的街區長40米,中間的街道寬20米,北面是一條林蔭道。內港的工程於1821年結束,但澳門在該世紀的建設工程并未局限於港口。

1848年,約翰·亞馬留總督恢復了葡萄牙對天主敎城市與關閘之間土地的主權,由此出現了城市這一地區的治理問題。輿論要求清理雀仔園及和隆的菜園、新橋水渠和望廈的稻田。有60,000人口、位於平民醫院附近的雀仔園被垂直形佈局的托馬斯·羅莎小區取代,并實施了徵用和衛生條例。面積約有200公頃的和隆菜園於1894年被徵做公用,交予議事會,并由工務局開闢街道及鋪設水管和下水道。望德堂區也得到相同的治理,有關工程是在1900年進行的。

高士德政府(1894-1897;1900-1904)致力於治理塔石、沙岡和望廈。1901年7月,望廈的房產和木屋被宣佈有公共用途而被徵用,工務局制定了有關區域的治理計劃。按照該計劃,應修築一條大街,即現在的高士德馬路,這條馬路的起點在二龍喉馬路附近,連接嘉路米耶圓形地,其它馬路應以這裡為起點穿過當時是望廈稻田的地區。在高士德時期,還修築了華士古·伽馬大馬路和民國大馬路,進行了巴素打爾古街的部份填海工程。

20世紀初期,財政仍然充裕,因此1905年1月的訓令決定制訂城市總體治理計劃。為實現這項計劃,1913年徵用了沙梨頭、連勝馬路和羅利老馬路及鏡湖馬路延伸部份的房產和木屋。1915年開始修築亞美打利比廬大馬路(新馬路),進行聖味基、望廈和龍田村等小區的填海工程。議事亭前地和羅結地巷的多間屋宇被徵用後,1918年新馬路與南灣連通。一年後,又拓寬了田畔街、媽閣沿岸馬路和沙欄仔街。1924年,在內港沿岸街的木橋至媽閣前地之間進行了拓寬工程。城市的面積幾乎增加了一倍。隨著城市的擴展,頒佈了第一個<澳門市私人工程服務及城市建築物衛生條例>。

與此同時,設立了多種對澳門人生活有益的設施。例如,1894年在崗頂修院開辦了澳門國立葡文中學;1920年成立了一家航空公司--澳門空運有限公司;1924年澳門中央電台開始播音。該台屬無線廣播公司所有,臨時設在瑪麗亞二世堡壘。1925-1928年期間馬場對公眾開放,沙梨頭的船塢和澳門至石歧的公路也投入使用。

此外,位於助學會街的助學會大樓落成啟用,為宣傳新的外港碼頭和當時澳門最高的總統酒店(現中央酒店)舉行了交易會和商業展覽。新區裡逐漸出現零散的住宅。19世紀末和20世紀初,劏狗環區和沿岸大馬路與西望洋敎堂之間的土地被大量佔用。前者被度假屋宇佔用,其中包括政府的度假屋;後者被靠貿易和博彩業致富的資產階級的別墅所佔用。

關於城市的功能組織情況,根據1924年《澳門年鑒》,可通過當時澳門的功能單位確定四個商業和服務中心。一個以華人商業活動為主,從柯邦迪前地延伸至花王堂前地,從火船頭街/巴素打爾古大馬路延伸至議事亭前地/賣草地街。北面以快艇頭街/菓欄街為界,南面以夜坶街和夜坶巷為界。一般來説,這個中心相當於華人市場。這裡開設的多數是食品店(75家)、服裝和針織品店(38家)以及餐廳和小飯館(29家)。食品店集中在十月初五街與巴素打爾古馬路之間。服裝店和布店多開設在草堆街、營地大街、庇山耶街和賣草地街。雖然餐廳在整個中心到處可見,但多數集中在新填街、福隆新街、木橋街、十月初五街和海邊新街的南端。

舊貨店和一些五金店與小作坊混雜在一起,分佈在沙欄仔街和大碼頭街周圍,在沙梨頭街也有這類店鋪。南灣大馬路和議事亭前地之間的新馬路東南端,是服務業雲集的地方,可稱為當時的經濟中心。這裡集中了36家銀號和四家大商行,其中包括大西洋銀行的分行。這裡與龍嵩街相連接,成為另一個商業和服務業區。一如昔日的右街,這裡至風順堂街前地集中了主要為歐洲居民服務的商業活動(洋服店、陶瓷店、布店、食品店、理髮店、金鋪和鐘錶店)。這類店鋪沿水坑尾街延伸至東望洋新街。由於數量不多(25家),這些店鋪形成一個小中心,與龍嵩街相分離,中間是伯多祿局長街、天神巷和美麗街幾個大街區。伯多祿局長街上店鋪集中,令人預料它將成為華人市場擴展的軸心。

第三個商業和服務業中心位於下環街與河邊新街之間。這裡有很多食品店、理髮店、五金店、布店和飯館,但以手工工場最為重要。儘管祇是一些手工作坊,但對整個城市來説,卻十分重要。需要注意的是,這個功能區在城市結構中很容易被辨認出來,這裡一條條平行的狹窄街道,通過新填海區與海形成直角,東面以下環街為界。此外,連勝街、石街與惠愛街之間是另一個行業集中的地方,有不少藥店和陶瓷店,工業單位尤為集中,佔城市總數的44.4%。

港口工程與改良計劃

為樹立19世紀的進步思想,必須首先改變葡萄牙人城市內的舊殖民主義結構。從50年代起制訂的更新政策也延伸到各殖民地。通訊、道路系統、治理措施和大型公共工程是優先行動的領域。將農村的道路系統改造為現代化的公路,是約翰·亞馬留政府時期進行的首項工程。隨後又提出了改造舊的港口結構及在半島和離島沿岸開闢新港口的問題。1864年開始改良港口的研究,由海軍部的海外工務局負責,有關技術人員參與了研究。為便於船隻航行,在東望洋堡壘建造了燈塔,并於1864年啟用。1881年完成了內港沿岸的治理工程,對下環和小沙灘灣的逐步佔用也告結束,因此已可以開闢一條沿岸馬路。燒灰爐灣和主敎灣被佔用後,該馬路經媽閣環繞整個半島與南灣街相連。

首項對市政建設具有影響的大型港口工程計劃是工務局工程師阿道弗·費雷拉·洛雷羅(Adolfo Ferreira Loureiro)制訂的。來自洛倫索·馬奎斯(Lourenço Marques)并在該地港口工作過的阿道弗對淤積問題感興趣,他根據進港處(Rada)和內港的水文圖編製了先期計劃。該計劃將進港處北面的航道作為進入內港的主航道,不再使用南面的航道。由於西江帶來大量淤泥,先期計劃中包括一道堤壩的草圖,將堤壩與氹仔島相連,用於分流西江的水流。該計劃還建議一并解決外港及通過一條航道將兩個港口相連接的問題,那條航道1891年才開通。雖然沒有產生即時和全部的效果,但是,將內港的治理與在進港處東面建設外港,在離島建設其它較小的港口,以及在未來的填海區建立小區聯繫在一起的想法仍引起人們的關注。其他人也提出一些建議,并得以部份實現,例如阿布雷烏·努內斯(Abreu Nunes)工程師1903年提出的計劃(內容包括完成媽閣炮臺至青洲島的防波堤工程),以及後來瓦斯康塞洛斯·波爾圖(Vasconcelos Porto)、桑塔納·卡斯特爾一布蘭科(Santana Castel-Branco)和烏戈·德·拉瑟達(Hugo de Lacerda)等工程師進行的研究。

這些計劃因經濟上不可行而被放棄,但隨後又提出了其它計劃,所以這些計劃都與內港和青洲島有關。

1918年設立澳門港口改良委員會,以便立即展開內港工程。由於政治上的原因,這項計劃更改了卡斯特爾-布蘭科1912年的計劃,沒有考慮青洲島北面和南灣的填海及沙梨頭船塢的防波堤。港口將建在進港處南面航道附近。鑒於這項計劃在政治上和經濟上同樣行不通,1919年和1920年又制訂了計劃,因為淤積速度很快,需要加快海港的建設。由荷蘭港口公司承建的內港工程於1923年動工。

直到那時,外港工程僅限於建造關閘至媽閣的防波堤,而渡輪使用的主要港口已經建成。在北面建設了黑沙灣港,在西面計劃將來填海及建造船塢。1923年,計劃擴展柯邦迪前地以南沿岸的碼頭,以及沙梨頭北海灣和青洲之間的埠頭。有了黑沙環港的計劃後,不再考慮建設南灣港,并在1925年完成了黑沙環港的配套工程。荷蘭港口工程公司的大量工程是在南灣和馬交石之間進行的。

設計澳門的這些港口工程時考慮了經濟的同步發展及建立與內地的聯繫。然而,這些都不過是夢想。實際上,儘管勞動力低廉,澳門從未吸引到大量投資,很難與受惠於有自由港地位的香港在企業管理與活力方面進行競爭。由於政治上的原因,與中國內地城市建立公路和鐵路聯繫的計劃也未能實現。

澳門的倒數第二次重建:城市和新建築

香港的建立象徵英國人在中國站穩了腳跟,給澳門帶來了較以前更為具體的西方模式。儘管澳門起初曾是香港首個城市佈局--種族隔離、沿海岸定居、拱形門面--的出發點,但這個新城市很快以其自己的建築變為樣板。

〔進行港口工程前〕從東望洋山鳥瞰澳門:左面是筷子基,右面是祐漢。(《文化雜誌》收藏的照片)

19世紀是古典建築風格最流行的時期。新古典主義超越歐洲的邊界,成為基本適應當地條件的國際風格,但又顯示出強烈的個性。作為頭號殖民帝國首領的英國,在印度試驗了它的最完善的模式,以便後來將其推廣到亞洲所有的殖民地。於是,非常相似的樓宇出現在孟買、加爾各答、河內、西貢、香港、澳門以及其它與外國接觸較多的中國港口城市。

從19世紀中期起,香港發生的所有事情都會對澳門產生深刻的影響,尤其是在城市重建、填海造地以及港口和城市的設施方面。從蓮峰廟至媽閣廟,由於垂直的沿岸馬路使內港呈直線走向,在填海區建立的街區都為規則的直角形,臨街樓宇的底層為直角的拱廊,二樓為孤形的拱廊。這樣的樓宇在柯邦迪前地一帶隨處可見,清晰地顯示出在運用古典風格時的理性態度。這種規劃城市的方式不僅限於設立規則的新街區(例如雀仔園),而且也用於開闢休閑的場所(賈梅士公園、得勝花園及南灣的林蔭道),建立新的葡人和華人墳場,建造樓宇(媽閣屠場、警察和軍人的兵營,以及望廈和瑪麗亞堡壘),重建或擴建敎堂,以及在重要的公共場地興建紀念性的建築物。與此同時,作為政府公共工程政策的結果,1871年決定用2,032盞油燈為城市照明,1873年決定治理市場的衛生,并在大炮臺與望廈之間的所有區域鋪設下水管道。這些行動以及20世紀初進行的一些工程,如開闢新馬路和高士德大馬路周圍的街區,使城市的面貌大為改觀。

首批19世紀式的豪華住宅也出現於這個時期,這些豪宅雖有花園圍繞,但與城市環境融為一體。由建築師若澤·托馬斯·德·阿基諾(José Tomás de Aquino)設計的竹仔室豪宅(1846)和二龍喉豪宅(1848)建得最早。這股時髦的潮流從20世紀初(白屋和快活別墅)幾乎一直延續至今(媽閣山丘樓宇)。在這些豪宅中,許多是香港富有人家的物業,因為當時的澳門已成為這個英國殖民地的渡假勝地。這些樓宇既具有城市的風貌和中國式的空間結構,又有西方古典式的拱形騎樓、裝飾、中楣、三角楣、立柱、壁柱及柱頂盤。這些兼具歐洲和中國特色的住宅與廣州、上海和香港的許多住宅相似,開始祇用傳統材料建造,加磚石結構的牆壁和柱子,中國式的屋頂,石灰塗料,百葉窗,貝雕窗楣等,後來採用了鐵製的陽臺和混凝土結構。

南灣風光

(約1835年)廣東流派/樹膠水彩畫 54x120cm

在公共樓宇和機關的樓宇之中,較為突出的是伯多祿五世劇院、仁伯爵醫院、陸軍俱樂部、水警兵營、峰景酒店、衛生司辦公樓、警察廳和鏡湖醫院。形式的選擇基於各種不同風格,從古典折衷主義到西方的裝飾復興主義,還有新中式風格、藝術裝飾和各種異國情調。1872年開始建設的仁伯爵葡人醫院採用英國的新哥特主義模式,是塞爾高男爵(Barão do Cercal)設計的。他還設計了內有新哥特式小敎堂的聖美基西洋墳場(1875)。陸軍俱樂部也是塞爾高男爵設計的,建於1872年。其正面有騎樓及以古典方式組成的托斯卡納-哥特式柱廊,側面有穹窿式的窗戶。塞爾高男爵的另一作品是伯多祿五世劇院(1863-1879)的正面,該正面有哥特式的柱子和三角形的門楣。這個門楣是在原來伯多祿設計并於1859年啟用的樓宇增建的。位於媽閣并於1879年完工的水警兵營是根據意大利建築師卡蘇托(Cassuto)的設計建造的,其靈感來自英國式的“新印度風格”。這個兵營是城內最具異國情調的建築之一。

這些風格也用在為已有樓宇增建的門面上,以引入當時的審美情趣,樹立現代化的城市形象。改建仁慈堂毫無裝飾的舊門面就是一個範例。經改建,仁慈堂正面增建了兩層拱廊,使該樓宇適應了新的潮流。增建或在已有的樓宇設計中加入拱廊成為澳門的時尚,在議事亭前地和新馬路等商業街上隨處可見,使底層成為公共的空間和行人往來的通道。這些正面帶拱廊和騎樓的建築是市中心商業區、南灣、內港、高士德及其它個別地方的都市形象特徵。實際上,無論是中式大屋(南灣街83號和水坑尾街29號)、豪宅別墅(白屋和花卉別墅)還是獨家居屋(伯多祿局長街83/85號和24/28號、高園街15號、連勝馬路44號及消防隊巷8號)、集體居屋(和隆街36號),或公共樓宇和酒店,各種樓宇都採用了這類門面。拱廊的風格與形式的處理和材料相和諧,既有各種粗大的磚石柱子,又有輕巧的鐵製扶手和欄杆。

到這一時期,澳門當地已具有吸收和消化外來事物的能力,可以將接踵而來的新潮形式融入這種拱廊和騎樓的體系,而且由於長期保留,這種體系成為澳門的特色。

澳門半島風景

(約1815年/油畫 11×15cm)

20世紀初,由於外來模式及其豐富內容的影響增強,居室的內部空間出現了變化。著名的白屋(現寶血女修院,1916年)和快活別墅(現嶺南學校,1917/18)分別是由建築師約翰·凌(John Lemn)和若瑟·施利華(José Francisco da Silva)設計的。這些建築在空間的利用方面頗為現代,已有衛生設備,而且因為注重門廳和樓梯,空間設計較為複雜。快活別墅的第一份設計圖,因風格較為單純而被放棄;第二份設計根據業主的喜愛,以上海的別墅作為參考。盧九大宅與水坑尾街29號及南灣馬路83/85號的樓宇一樣,代表著中國家庭的重要性日益增長。所有這些住宅都將工作區與房屋的其它部份完全分開。盧九大宅吸收了西方古典傳統的建築風格,建在用牆圍起的中式花園之內。這座花園始建於1908年,園內的湖水環繞著屋宇和涼亭,表現出自然與建築渾然一體的東方情趣。

中國傳統建築在城市和原是華人村莊的聚居點裡繼續存在。新建、修葺和擴建了一些廟宇,如沙梨頭的哪吒廟、古廟和包公廟,大炮臺山坡的哪吒廟,以及馬交石附近的天后廟。塔形當鋪主要集中在市場區,19世紀下半葉作為一種新型的中式建築成為都市一景。塔形當鋪與珠江沖積平原上其它同類建築相似,外形像炮樓,有小氣窗和波浪形的塔頂。用來收藏貴重物品(經常是抵押品)的這些塔形當鋪聚集在城內面向內港的地區。

20世紀初期進行了重的抉擇,例如規劃亞馬喇馬路和高士德大馬路區(1900),開始電力安裝工程及繼續進行港口工程,這個進程一直持續到1929年。沙梨頭的新船塢1905年已經建成,望德堂和高士德的街區1912年已大致佔滿,1925年全部完工。但是,在城市建設和更新過程中,建築物採用或適應19世紀的模式,巴波沙社區和馬場1927年落成,郵局大樓於1931年啟用。

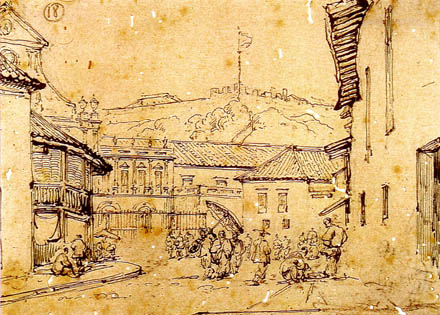

聖多明我敎堂前地(1836-1839) 喬治·錢納利繪

鉛筆和墨水畫 12.7cmx16.9cm/里斯本地理學會收藏見《19世紀澳門的形象》:紀念葡萄牙發現事業澳門地區委員會組織的展覽目錄,C. A. T. 一層。11-10 a 18-11,1997年。

本世紀頭二十五年的末期,歐美式建築逐漸出現變革的跡象。新藝術裝飾的一些示例,如新馬路73號至77號樓宇的正面和助學會的側門,或是具維也納風格的飛能地三世伯爵(3° Conde de Sena Fernandes)的宅第(現已拆除),以及各種藝術裝飾的出現和屋頂平臺的日益增加,逐步為現代主義的來臨和傳播做好了準備。

最純正的現代主義建築30年代已出現於澳門,并一直延續到40年代。伯多祿局長小學和何東爵士中葡學校是該類建築的範例,其幾何形狀簡潔,主體為平面,沒有複雜的裝飾,粉刷的外牆樸實無華。這些建築雖然反映出通過香港(匯豐銀行和中國銀行總部舊址)傳來的歐洲先鋒派的巨大影響,但仍保留了古典結構,顯示出參與城市建設的建築師和工程師所受的美術敎育的影響。像卡納瓦羅·諾拉斯科(Canavarro Nolasco)一樣,許多工程師從歐洲現代主義的先鋒藝術和現代運動的首批方案中,主要擷取了想象力而不是任何理論原則,從而建造了高質量的建築物,如國際大酒店、紅街市和大量的集體居屋、城市設施、港口樓宇等。

這樣,正是在30年代,澳門當時習以為常的城市類型首次出現了根本性的變化。現代模式從這時扎根發展,三十年後在城市更新改造時被廣泛採用。第一批高層酒店和住宅樓、“上海灰膏”在許多樓宇中的使用及第一批近似立體派藝術的不對稱結構就是見證。

從西望洋山眺望南灣

1853年,彩色版畫,William Heine畫,Derwent收藏,紐約/1856年見W. C. Hunter的《一個美國人在廣東(1825-1844)》,香港,Derwent Communications Ltd., 1994,cap. Ⅲ,s. n.

20世紀的澳門:國際格局中的本地歷史

由於香港的建立,澳門在19世紀經歷了一段富有活力和發展較大的時期。之後,因缺乏動力和葡萄牙新政權在政治上的支持,澳門陷入停頓甚至是衰退期。與地區格局尤其是與中國歷史不可避免的聯繫也在本地反映出來。中國和日本1928年簽署和平條約,結束了兩個大國之間的長期戰爭。然而,日本向中國宣戰并大舉入侵中國後,這個剛剛出現、尚不穩定的和平便於1937年壽終正寢。大量中國人移居澳門明顯是中日衝突的結果。在30-40年代發生的第二次世界大戰期間,由於戰事擴展到遠東和太平洋的潛在地區,澳門在軍事上受到波及。在大約三十年的時間裡,城市僅因為前期已通過的和正在進行的建設項目而有所改變。重建了敎堂,翻新了醫院,在經過治理的居民區和新的都市化聚居點興建了市場--營地街市(1950)和紅街市(1936)。1931年開始的南灣填海工程和1938-1946年進行的外港填海工程顯著增加了土地面積,但這些工程當然也是根據本世紀初開始的程序進行的。在整頓一些新開闢的和舊的空間時,建立了紀念政治和歷史題材的都市雕塑。

這一時期的基本特徵是繼續維持源自葡萄牙的結構(管理、經濟、敎會)并不斷根據中國內部的演變作出審慎的調整。

由於世界和地區性的經濟和政治變化對本地的影響,澳門也出現了顯著的變革,尤其是從60年代開始。1945年簽訂的世界和平條約,中國革命對內對外產生的影響和香港作為世界經濟和金融中心的發展等事件決定了澳門的最新發展。傳統工業有了新的工業門類。但蓬勃發展的博彩業才是龐大收入的新源泉,而博彩業今天又帶動了旅遊業的發展。

由於中國農民和漁民的到來,人口從本世紀中葉起出現增長,成為改變澳門面貌的另一個決定性因素。經濟和人口的同步增長導致城市擴張,佔用空地,并不加區別毫無規劃地將舊樓宇改建為以高層建築為主的新樓宇。除新馬路上的幾家地方性酒店外,又建造了南灣、海邊、東望洋和氹仔國際酒店。1970年,葡京酒店和娛樂場的開業意味著博彩業快速發展的開始。隨後興建了服務業佔用的大型樓宇甚至一些住宅樓,使城市有了新的輪廊,并以密集的形式從媽閣和西望洋延伸至東望洋和黑沙環。在這個以急速和不可預見的節奏發生變化的環境裡,澳門生存在葡萄牙和中國之間,受到地區變化的決定性影響。

由於人口不斷增長且大多人是華人,中國的歷史性變革繼續產生即時和決定性的反響。儘管存在政治上的差異,而且1974年前葡中關係脆弱甚至沒有外交關係,但澳門政府繼續代表葡萄牙的主權,而中國居民則保留著自己的文化、敎育和社團結構。中國文化大革命對城市的影響引發1966年的人民起義。1974年革命之後,葡萄牙改變了對外政策,與(中國)建立了外交關係。1979年提出并談判了本地區的主權問題,確定(澳門)的新地位為“葡萄牙管治下的中國領土”。為適應新的地位,增加了行政管理的活力和技術裝備,重整了舊的管治結構并設立了新的機構。管治結構由政務司、技術辦公室和專門機關協助的總督確定。修改勞工法例和市政廳的直接選舉是1984年出現的兩項創新。中國內部進程和經濟政策最近的變化,香港的地位因英國和中國1984年簽署協議而出現的改變,以及葡中關於移交澳門管治權談判的開始,這些必將在澳門內部的發展上和澳門所在地區內產生反響。

經濟活力在空間佈局上的反映1930-1960年間的活力和都市空間佈局

20年代末(1927),澳門居民為157,157人,其中94.4%為華人。

中國的政治動蕩反映在本地區的人口增長上,不斷來自中國的移民浪潮在這裡找到了避難所。這股移民潮帶來的後果是,澳門在1939年已擁有245,194居民。這個數字在40年代大幅減少,到1950年總數僅為187,772人。人口下降是難民移民造成的,他們主要移民到香港和美國。

人口的空間分佈因大堂和聖安多尼堂區的快速增長而改變,平均密度從每平方公里10,140人增到1940年的每平方公里15,818人,1950年又減少到每平方公里12,114人。人口增長導致住房缺乏,建房的速度跟不上人口增長的速度。當時建造的樓宇一般祇有兩層,底層用來開店鋪。這些樓宇在空間上強化了已有的結構,填滿了現葡京酒店與新馬路和南灣大馬路之間的空地。

30年代進行了一系列改善城市設施和基本建設的工程。事實上,正是在這個十年裡開始向城市供水(1936)并於1940年啟動了南灣填海工程,約翰·亞馬留的雕像也於當年揭幕。在設施方面,竹仔室兒童醫院和當時位於雅廉訪大馬路的白馬行醫院分別於1934年和1939年投入使用。泛美航空公司的機場大樓也是在1937年揭幕的。

市區已在前一時期劃定,當時包括位於圍牆內以宗敎結構為特徵的葡萄牙人舊城,走向一規則而且狹窄的市場以及位於圍牆外的華人村莊。後者呈雜亂的直角形,反映出出因業主壓力而形成的農地結構。

從功能的角度看,1933年《澳門年鑑》所列的各行各業的位置,使人預見到功能單位的數量將在1924年劃定的區域內大量增加。

在新城市區也開設了店鋪,但其分佈零散,形不成一個商業和服務業區或中心。在商業方面,大市場和龍嵩街成為功能單位最密集的中心。龍嵩街以前曾是開設與歐洲居民有關行業的首選地方,但華人商業的加入使其失去了這一特點。

仁伯爵醫院,約1920年。

塞爾高男爵和迪亞斯·科埃略(Dias Coelho)上尉設計,1874年啟用。其設計風格使這所醫院在以新穎、多樣和充滿活力為特徵的19世紀末和20世紀初的多座本地建築中佔有一席之地。(Dr. João Loureiro收集的照片)

新馬路、南灣、議事亭前地、龍嵩街和荷蘭園正街等街區構成服務業的中心。居住在澳門的11名律師,以及50名醫生、20名牙醫和各大商行都在這裡開業。葡人的貿易公司和五家船務公司也設在這裡。小商行和兑換店集中在市場,特別是在十月初五街及營地大街上,分別有六家和十家,佔總數的76.1%。

所有的外國貿易和海運公司(83家)都開設在這個功能區。洋服店多設在庇山耶街(15家),其次是龍嵩街(12家)、板樟堂街(2家)和關前正街(8家)。其餘47家分佈在市場的其它街道上,以及渡船街和鏡湖馬路。

市場是一個聚集著很多縫紉用品店和布店的商業區,以關前正街最為重要,37.8%的澳門布店和針織品店集中在這裡。其次是十月初五街(15.5%)以及新馬路和營地大街(9%)。當時全市所有33家金鋪和鐘錶店都集中在這個商業區,其中22家開設在草堆街。

食品店的位置一般比較分散。雖然市場是城區食品店最多的地方,但市場外圍的食品店也不少,尤其是巴素打爾古街(22家)、河邊新街(16家)和沙欄仔街(13家)。龍嵩街至水手西街和下環街一帶的食品店也相當集中,總共有15家。

青草街、渡船街、鏡湖馬路和連勝馬路是另一個食品店集中的地方,共有14家。但應強調的是這類店鋪也開設在黑沙環區(3家)、高士德區(12家)和美副將大馬路(1家),因為這表明空間的佔用與城市面積向新市區的擴展相關聯,這些新市區是通過填平沼澤地和稻田建成的。

在工業結構方面,佔主導地位的是神香廠(25家),菸草廠(13家)和炮竹廠(7家)。

神香廠在青草街、田畔街、惠愛街和渡船街形成相當大的規模,當時25家神香廠中的14家設在這幾條街。

50年代時,40年代的結構仍然存在。那些中間有內院的宮殿式宅院成為新馬路與下環街之間地區的特色,其建築要素繼續得以保留,但祇有花王堂街的屋宇住進了富人,而那些被放棄的其餘屋宇現由低收入階層佔用。

西望洋山、花王堂前地和仁伯爵山之間的地區(範圍大致相當於昔日圍牆內的葡人城區),是這一時期人口最密集的地區。

澳門市政廰大樓(正面及前地)/1950年

圖中正面現仍保持原樣,它是瓦倫特·卡瓦略(Valente Carvalho)工程師1939年修葺大樓的作品。這座樓曾於1872年被颱風摧毀,但自1876年重建以來,其正面變化不大。右面是1940年建立的維森特·尼科勞·梅斯基塔(Vicente Nicolau Mesquita)。

(《文化雜誌》收藏的照片)

這一時期,西望洋山被富有人家的屋宇佔去。開放的花園和空地處理得當,被保留為城市整體中的綠化區。這類住宅也分佈在西望洋山、媽閣和南灣之間,取代了逐漸消失的老式郊區別墅。

內港還是專營漁業用品并有一些工業單位的商業中心。因巴素打爾古馬路延長而擴大的內港將城市與青洲連接起來。這裡建立了一批船塢,四周是非常破舊的居屋。

在高士德馬路與美將馬路之間新開闢的街道上尚未有任何建築。但是,新的路線造成望廈村的消失,而那時該村仍是農業區。

北面的馬場周圍地區已被佔滿,馬場附近建立了一個難民區。

東面興建了水庫,東南開始進行命名為“新口岸”的大型填海工程,并在填海區上規劃了友誼大馬路的路線。

在這個新區、關閘馬路和黑沙環的填海區及馬場區有一些菜園。靠菜園維生的有829名農民,其中大部份是住在低矮木屋裡的難民。在黑沙環零散的菜地裡,至今仍有這種木屋。

50年代末期,澳門經濟主要依賴旅遊業、來往香港的運輸業以及出口乾魚、煙花和水泥。大部份的收益來自博彩業。賭博吸引來大量遊客,1950-1960年,來澳旅客從5,336人增到26,534人,酒店建了21家,其中5家是一等酒店。除峰景酒店外,其它酒店都位於華人區。

第二次世界大戰前,漁業在澳門出口中佔首位,但二戰後澳門港口未能再恢復其地位,原因是中國的政治動蕩導致禁止(澳門)使用中國的漁業中心及向廣州出售魚產品。被魚欄控制的漁業1950年有2,814艘船,60年代有所好轉,但始終未能恢復戰前的地位。

50年代市政廳前地及新郵電司大樓(正面)和利斯大廈(背面,市政廳左側)以及按20世紀初時尚改建的仁慈堂正面。遠處可見1940年建立的約翰·亞馬留雕像。(《文化雜誌》收藏的照片)

1960-1984年間經濟活動的發展與特徵

70年代開始的經濟騰飛與幸運博彩的設立不無關聯。經訂立運作規則和批給條件後,澳門旅遊娛樂公司於1962年成立,承擔了所有的轉營權利和義務。幸運博彩的出現,加上港澳聯繫的改善,有力地推動了旅遊業的發展,尤其是從1975年開始。當年,來澳的總人數達2,517,649人,其中498,489為外國人。在外國人當中,45.2%來自日本,17.1%來自英國,7%來自美國。八年後的1983年,來澳人數增加到5,505,649人,其中包括673,235位外國人。這些數字分別比1975年增加了54.3%和26%。日本繼續在外國人遊客中佔第一位(24.1%),但第二的位置被中華人民共和國奪得。當年來自中國的遊客佔總數的20.3%,然後依次是英國(1 9%)、美國(6.9%)和澳大利亞(5.3%)。估計每人在澳門逗留期間的平均消費為400澳門元,來自旅遊業的收入約為一億四千萬澳門元。

從東望洋山鳥瞰澳門半島南部和東南部(約1940年)

建築群由寶血女修院(白屋)和快樂別墅組成。前者是英國建築師約翰·凌(John Lemn)於1916-1917年設計的,後者是建築師若澤·托馬斯·席爾瓦於1917-1918年設計的,至1936年改為嶺南學校。這兩座建築既糅合了上世紀末樓宇正面的典型風格,又引入了本世紀初豪華住宅的新時尚。(《文化雜誌》收藏的照片,1950年。)

由於主要來自香港的外部需求以及因政局不穩而逃離東南亞的華人投資,建築業也經歷了一個大發展的時間。在60年代中期的第一階段,該行業主要依賴香港的旅遊業。而到60年代末期,香港的廠商開始到澳門建立紡織廠,因為祇有利用廉價的勞動力才能與西歐市場競爭。這種需求需要建造住宅、寫字樓和工廠的用地。1977-1978年,受惠於香港的工業活力和對外貿易的蓬勃發展,民用建築業異軍突起,在南灣和外港等地方興建了342座樓宇。

中葡兩國建立外交關係及中國開辦經濟特區後(其中之一是毗鄰澳門的珠海),一個基於貿易關係的新的經濟力量開始形成。在此基礎上,建築業繼續發展。1978-1981年興建了814座物業,面積達179,338平方米。大量的需求導致投資湧向建築業,造成地價上漲,建築成本增加,本地居民無力購買越來越貴的住房。當需求受到限制以及利率從70年代末的10-12%提高到1981年的20%後,樓宇買賣減少,建築業的活力受到消極影響。

建築業的前景不太鼓舞人心,原因是本地居民缺乏支付能力,香港和澳門的政治前途引起投資減少,資金流向世界上其它較穩定的地區,建築業難以在短期內恢復70年代末的生機。

總部設在香港的工廠在澳門進行產生,使澳門成為香港的據點。基於廉價勞動密集型的第二產業構成經濟活動的主要部份。

投入運營的單位數量從1960年的206家增加到1970年的790家和1981年的1,320家。由於歐共體和美國市場的開放,紡織廠和製衣廠的數量增加最多,同一時期增加了83%。得益於特惠稅制度的普及,這些工業產品的80%銷往世界經濟合作與發展組織的成員國。

1903-1904年的媽閣廟

廟中供奉福建漁民和閩人特別崇拜的阿媽女神。在整個澳門城市歷史上阿媽女神發揮著凝聚中國沿海居民和附近農民的作用。見F. E. de Paiva的《一個在澳門的海員--1903年(旅遊相冊)》(Um Marinheiro em Macau-1903,Album de Viagem)

澳門海事博物館,澳門,1997,頁101。

根據1981年的《澳門年鑑》,總共123家紡織廠僱用了77%的工人。從紡織廠的數量及其僱傭工人的總數中可以看出,這些工業單位的規模一般都很小。實際上,擁有500名以上員工的紡織廠祇有三家。100至499名員工的有95家,20至99名員工的有167家。如將這些紡織廠分為兩類,即傳統類(梳棉、毛紡、織造和漂染)和針織類,可以看到前者除家庭作坊外,1982年時在關閘馬路、祐漢新村及黑沙環一帶有61家,還有一些以前設立的集中在下環區和罅些喇提督馬路。針織廠集中在北面和西北面(黑沙環、罅些喇提督馬路、美副將馬路及下環區)。

在上述地方有330家製衣廠。1960年,製衣廠的數量為259家,分散在各處,但也有一些製衣廠比較集中的地方,如下環區(1 1家)、柯邦迪前地(13家)、黑沙環(7家)、馬場(6家)及大興街(6家)。其餘的製衣廠大部份位於俾利喇街與罅些喇馬路之間以及塔石街。1982年,製衣工業有371家企業,集中在下環區(40家)、祐漢新村、黑沙環、沙梨頭海邊街、罅些喇提督馬路及美副將馬路。製衣業和紡織業佔澳門出口總額的86.5%,僱傭的主要是女工(65.4%),工人每週的工作時間為56.2小時。該行業工人的收入低於本地區當時的平均工資。事實上,當時的平均工資為每個工人每小時4.21澳門元,而紡織業實行的工資是每小時3.57澳門元。利用密集型勞動和廉價的勞動力,製衣業成為發展最快的行業,僱傭的人數從1971年的7,563人上昇到1981年的25,104人,增加了69.8%。

36家皮革廠和製鞋廠零散地分佈在城市,60年代有15家廠時其分佈也很零散。但是,1982年發現皮革廠設立的位置與在西方的城市相同,都在城市的周圍,而製鞋廠則設在城市的中心地帶,在鞋店附近。

繼製衣業之後,從已有廠家的數量看,比較重要的是木材工業,1982共有103家。木材工業僱傭了488人,比1960-1981年期間增加了14.9%。木材廠分佈在下環區、罅些喇提督馬路及內港,從葡萄牙人抵達澳門時,這一帶就是木棧集中的地方。但是,若比較1960年、1970年和1981年的選址設廠標準,從中可以看出有分散的傾向。

從大炮薹眺望澳門風光

(從此角度可看到最具代表性的景點西望洋小敎堂、聖若瑟學院、內港)版畫,Medeley畫,Ackermann & Co. 出版,倫敦,1840,賈梅士博物館收藏

從Matzukaia酒店眺望東望洋燈塔(1865)和城堡內的聖母雪地殿敎堂(950)

東望洋城堡在防衛上的戰略位置使其從一開始即在保衛城市方面具有優越地位(《文化雜誌》收藏的照片)

造紙工業和印刷出版業主要僱傭男工,共有76家企業,其中27家是造紙廠,49家與印刷和出版業有關。與所有其它城市的情況一樣,與印刷和出版有關的廠家都分佈在城市的中心區域,因為這些廠家最需要靠近市場。造紙廠位於沙梨頭、黑沙環和台山區。該行業在1960-1982年期間發展較快(從7家增加到26家),1975年就有29個廠家,但在70-80年代出現停頓。

在陷入萎縮的工業部門中,以飲料、化工和橡膠行業最為突出。飲料廠共有20家,位於城市中心區域的北部,在食品店附近。化工行業中以炮竹廠為主。設在黑沙環、美副將馬路和菜園涌街的這些炮竹廠和玻璃廠的工資最低,每個工人的時薪僅為3.07澳門元。其它工業實際上在產業整體中所佔比例甚少,但給北區和美副將大馬路增添了工業區的色彩。

70年代,澳門工業以葡萄牙及其前殖民地為主要市場,而在80年代則優先為歐共體國家、美國和香港服務。由於世界經濟危機,1980年制定了限制國際貿易的措施,影響了澳門的工業增長,尤其是紡織業和製衣業的增長。雖然這些工業相對縮減,但玩具、人造花和電子產品工廠略有增長。這種補償似乎不足以抵償出口的放緩,因此必須實行市場的多元化,減低對歐共體市場的依賴。

出口作為經濟生活的要素,與工業密切相關,因此宜做一簡要介紹。直至70年代,出口的產品祇有火柴和炮竹。煙草和造船工業的市場主要在本地。

1960-1974年,紡織品、瓷器和傢俱的主要市場是安哥拉和莫桑比克。兩國獨立後,澳門被迫尋找其它市場。歐洲限制進口香港的紡織品使澳門獲益,美國和歐共體國家,特別是聯邦德國和法國,對澳門產品徵收較低的關稅,使澳門的出口,尤其是紡織品和服裝的出口出現增長。1970年,歐共體國家吸收了澳門出口的37.5%,其次是葡萄牙的前殖民地(17.6%)、香港(17.9%)和葡萄牙(10.8%)。1981年,這個次序顯著改變。香港上昇到第一位,吸收22%,其次是美國(20.9%)、西德(13%)、法國(11.4%)、英國(7.2%)、意大利(4.9%)和葡萄牙(2.5%)。其餘部份由日本和其它歐洲國家吸收。

在經濟格局中,銀行體系近年來出現了實質性的改變,儘管澳門與具有相似社會政治條件的地區相距遙遠。如上所述,本世紀初大西洋銀行在澳門設立了分行,并被授予發鈔職能。但當時這項業務被提供進出口信貸的匯商所控制。澳門的經濟發展及其在中國和東南亞的地位,引起金融組織的興趣。70年代,12家銀行開始活動。1980年和1981年,葡萄牙第一銀行、法國國家巴黎銀行和巴西銀行也在澳門設立代表機構,使銀行數目進一步增加。雖然銀行業的發展在澳門十分突出,但仍無法與香港和新加坡的銀行業相比。事實上,新加坡在1980年已有32家獲准營業的銀行,39家離岸銀行和33家商業銀行與香港競爭,而香港有122家注冊銀行,其中有34家本地銀行、36家日本銀行、26家美國銀行以及相同數目的英國和其它歐洲國家的銀行。

位於華士古·達·伽瑪公園對面東望洋斜巷6號的新阿拉伯式住宅

這座住宅建於1929年,其新穎的建築結構今天仍令人驚嘆。

(幻燈片,若澤·西蒙斯·莫拉伊斯)

葡式紀念碑及澳門國際銀行大廈(蘇亞雷斯博士大馬路/南灣)

傳統上作為澳門“門面”的南灣正準備在本世紀末呈現新的城市面貌

(幻燈片,若阿金·卡斯特羅,1998)

60年代,商業主要分佈在市場、新馬路、伯多祿局長街、水坑尾街、內港馬路以及鏡湖馬路與渡船街交界處。作為新的成員,在高士德馬路、罅些喇提督馬路與俾利喇街之間,以及士多紐拜斯馬路也出現了商鋪。

商賈雲集的市場仍是都市生活的中心。但是,在整體上已可以察覺出城市功能趨向專業化。事實上,新馬路以及十月初五街與內港之間的店鋪主要是服裝店、家用器店和金銀首飾店。往西南面,尤其是福隆新街沿線,餐廳和小飯館繼續保持著與港口區相關的舊結構;營地大街和草堆街仍是布店、陶瓷店和食品店的天下;而舊貨店、木器店和鋅鐵製品店還是位於關前後街和大三巴街。在內港可找到與航海和捕魚有關的商號,河邊馬路上遍佈著經銷油類和漁業產品的店鋪,火船頭街上經營機械和船隻的商號最多,神香店、製鎖作坊、織布廠和倉庫聚集在沙梨頭。在海邊新街和巴素打爾古街也有倉庫,為直接來自中國的貿易服務。素質和信譽較高的行業集中在新馬路的西南端,在澳門執業的15名醫生和9名律師都在這裡開辦診所和事務所。伯多祿局長街和水坑尾街上的店鋪多數是裁縫店、鞋店、雜貨店和木器店。在城市新區的其餘商業用地上祇有一些為該區服務的商號。這些商號零散地分佈在街道沿線,令人無法分辨出行業相對集中的地方。沿南灣大馬路延伸的街區成為寫字樓和一些政府機關集中的地方。水坑尾街和鏡湖馬路上也有不少政府部門,議事亭前地也是一個小的政府部門集中的中心。

分佈在市內的學校共有32所,5所公立學校設在荷蘭園正街的體育和學校用地上,這在高士德的計劃中已經提過。國立殷皇子中學和伯多祿商業學校是個例外,兩校設在娛樂場附近,違反了所有的學校選址指導規則。

從郵電司大廈(柱子處)看新馬路/背景是中國銀行大廈

近幾十年都市現代化的飛速發展譜寫出這一非凡的抒情時刻,一個濃縮過去宣示未來的時刻。(幻燈片,若澤·西蒙斯·莫拉伊斯)

由私人機構經營的博彩業在經濟生活中居主導地位。賭博活動在位於友誼大馬路、新填街、愛都酒店、回力球場、海上娛樂場和跑狗場的娛樂場所進行。澳門的空間活力和發展在很大程度上應歸功於博彩業,儘管其在城市佈局上的作用很小。

事實上,城市結構曾把市場作為唯一的中心,其分支沿內港和新馬路延伸。體育和消遣用地局限於南灣的新填海區和東望洋山,在黑沙環和外港的填海區還可見到菜園。

城市組織在空間和功能方面的鞏固,使現時的商業和服務業形成不同層次的三個中心。主要的中心在市場、南灣和亞馬喇馬路範圍內,特點是功能單位高度集中。這裡還可分為兩個大區:一個是以華人為主的商業區,另一個是南灣/新馬路區,這裡的單位與歐洲居民和富有的華人階層密切相關,有高素質和聲譽好的商業場所,是服務業集中的地方。

中等的中心位於功能單位較少的高士德馬路和內港,其等級的特徵主要是銀行和辦事處等服務業的種類,以及商業場所的素質。黑沙環區的居住、商業和工業功能分佈均衡,將來可成為另一個中等中心。南灣和外港將是昇值最高的地方。

人口與地區

雖然人口普查記錄的人數被認為與實際相差很大,但可以肯定,從人口學的觀點看,1960-1981年是人口急速增長的時期。根據官方資料,總人口從1960年的169,299人增加到1981年的280,000人。但是,來自其它方面的數字指出,總人口在1981年已接近350,000人,等於在20年中增加了51.6%。根據1981年的人口普查,華人佔95%,葡萄牙人不超過3%。與過去一樣,人口增長的主要原因是移民而不是自然增長。1960-1970年,人口的自然增長率由17.2%下降到4.6%,1981年又上昇到6.3%。

對於1960-1981年期間人口在空間上的變化已不可能進行分析,因為堂區界線已經改變,無法進行比較。但可以看出,1970-1981年,人口密度增加最多的地方是花地瑪堂區,從1970年的每公頃206.1人增加到1981年的357.3人。其次是聖老楞佐堂區,每公頃增加55.3人。聖安多尼堂區的人口密度雖然從每公頃964.5人輕微減少到923.7人,但仍是人口最稠密、從居住角度看最差的堂區。人口密度最低的是大堂區和望德堂區,儘管如此,1970-1981年又出現下降。這些堂區的人口減少是設立第三產業的結果,因為需要遷走原來的居民。水上居民輕微減少了0.36%。望德堂區的數值低及增長微小(60人)的原因是區內有閑置的公共空間。

1960年,澳門的勞動人口比例約為22.4%。1981年,澳門統計的數值與其它亞洲國家相比仍有較大的差距,例如該比例在香港為68.2%,在台灣為63.6%,在新加坡為69%,在韓國為62.8%。澳門的大部份勞動人口從事商業(53.1%),39.2%的勞動人口從事第二產業。漁業包攬了從事第一產業的勞動人口(7.7%)。

地區擴展及都市化計劃於空間結構之反映

由於本地區是一個4.5平方公里的小島,向高空發展和土地專用成為澳門發展的特徵。但是,這并不意味著不考慮水平方向的擴展。事實上,城市新區尚未佔用時,有關內港和外港工程的報告即考慮了這種可能性。

如上所述,沿內港的新填海區使海岸線走直,祇是在北面的青洲與土腰之間以及黑沙環區,空間得到水平擴展。南灣和外港的填海區雖然在那些計劃中曾被多次提及,但到60和70年代才變為現實。

已實施的擴展工程的目標因時間而有所不同。正如上述,1890-1930年,填海旨在改善港口條件,使澳門能夠與香港競爭并把城市改造成與中國內地聯繫的港口。在40-50年代,經濟發展疲弱使整治地區土地的重要工程減少。祇是由於在澳門經濟中佔主導地位的博彩業的帶動,以及當時出現的投機壓力,才感到有必要採取調節土地使用的措施。當時出現了加里佐·多卡爾莫(Garizo do Carmo)為海外部制訂的第一份指導計劃。該計劃從綜合拉克爾·索埃羅·德布里托(Raquel Soeiro de Brito)1962年提出的資料出發,確定了功能的發展趨向,都市土地的用途,并提出一整套建議。在這些建議中,較突出的是改造舊城的工程,包括沙梨頭、聖安多尼、市場區和葡萄牙人最初的居住點,其傳統和歷史被視為遺產和旅遊財富。該計劃建議保留已有的綠化區(望廈、馬交石、東望洋山和仁伯爵山),并考慮允許在這些緣化區內興建密度低、綠化程度高的高級住宅。

在黑沙環和外港的老菜園裡,已經形成工業佔地的趨向,因此建議建設一條便於與外部聯繫的道路。

被居民區佔用、但住宅密度低的沙岡、新橋和塔石呈現密度增加的趨勢,因而制定了重新治理的規則。這些規則未做大的改變,涉及的是港口活動、商業和倉儲的傳統區域,以及西望洋的住宅區。南灣和外港新填海區的佔用有些複雜,但活力較大,建議在那裡建立高素質的商業和服務業,以及支持旅遊業發展的酒店。

該計劃提出的方案不太周詳,沒有指明解決問題的方法,但其對現狀的瞭解在葡萄牙的其它殖民城市是罕見的。

隨後又有另外兩份開發城市空間的計劃,一份是托馬斯·塔維拉(Tomás Taveira)1976年制訂的,另一份是若澤·卡蒂塔(José Catita)1979年制訂的。這兩份計劃都已提交給澳門政府。1976年計劃傾向的空間結構與加里佐·德布里托的方案類似,具有較強的經濟成份,從其內容中可推斷出建立一種發展模式的意圖。這種模式基本上以更新“天主聖名之城”的方案和劃定主要位於氹仔和路環島的新治理區為基礎,目的是減輕老中心的擁擠程度。此外,還劃定了新的工業就業中心,并建立新的居民區安置生活在分租制度下的居民。

1979年的計劃僅用圖表表示,其重點放在道路系統上,并採用了佔用土地的指數表。

這些計劃的內容和方法雖有差別,但也有共同的地方:城市出現向設有居民區和工業區的北部發展的趨向;劃出了發展旅遊業和高標準的第三產業設施的用地;頭兩份計劃還指出解決舊城中心的正確辦法是進行城市改造。

儘管如此,澳門未來的開發將其置於一個包括中國經濟特區在內的宏觀經濟空間,因為澳門離不開這些特區的活力。所以從中期看,在城市規劃領域展開的行動將主要是制訂和實施管理澳門的正確措施,以應付正在出現的匱乏和社會經濟壓力。

建築上的參與

在澳門與在葡萄牙管治的其他地區一樣,權力的形象--新國家--也反映在城市的建築和佈局上。繼首批純現代主義的方案之後,例如嚴格注重幾何形體和形式的組合、以天空為背景映出建築物輪廊的最初設計,又出現了具有新國家建築特色的其它模式和藍圖。1940年的體育場與同年舉辦的葡萄牙世界博覽會建築群的某些方面頗為相似;1951年在南灣前政府大樓所在地興建的合署大廈,其正面雄偉壯觀,具有當時葡萄牙官方建築頗為喜愛的古典風格。

1950年落成的郵電司宿舍區是一組公務員的普通住宅。區內可見到一些新國家社會房屋的典型特徵,如兩層高的小樓、木製的百葉窗門、瓦片覆蓋的屋頂和曲線型的屋檐。這種“軟式的葡萄牙風格”興起於50年代,在美副將大馬路、高士德大馬路和荷蘭園正街還有多間這種風格的住宅。

在現代運動中培養出來的一代葡萄牙建築師參與了60年代的城市發展,并負責建造了伯多祿商業學校和殷皇子中學等一批公共工程。經濟騰飛帶動城市迅速發展,而城市的迅速發展又表現在填海區的佔用和舊城組織的替代上,使昔日的小樓讓位給新式的多層大廈,并按國際上尚未定名的模式興建了酒店、住宅樓和商用樓宇。

從70年代末期起,開始出現新的關注,反映出在質素上將發展進程納人自身文化範圍的意向。修復建築文物成為保護本地文化價值的積極信號,同時,一些參與也引進了最新的建築風格。

楊平 譯