查爾斯‧博克塞 (Charles Boxer) 以一種非常直白的方式表達了他對澳門的迷戀:“當我1933年第一次看到澳門的時候,它還是一座‘寧靜的小鎮’,彷彿是上阿連特茹省 (Alto Alentejo) 一片靜謐的葡萄牙土地,很多人來此休憩。如今,我仍不能放下對那段時光真切的懷念,儘管我知道萬物不可靜止。[⋯⋯]我真希望能像喬治‧錢納利(George Chinnery) 那樣終老這裡,但是我從沒能在澳門連續待上十天或者十五天。無數次到訪該地彌補了停留短暫的遺憾,而澳門太小,讓人很容易就認清這座城市。”(1)

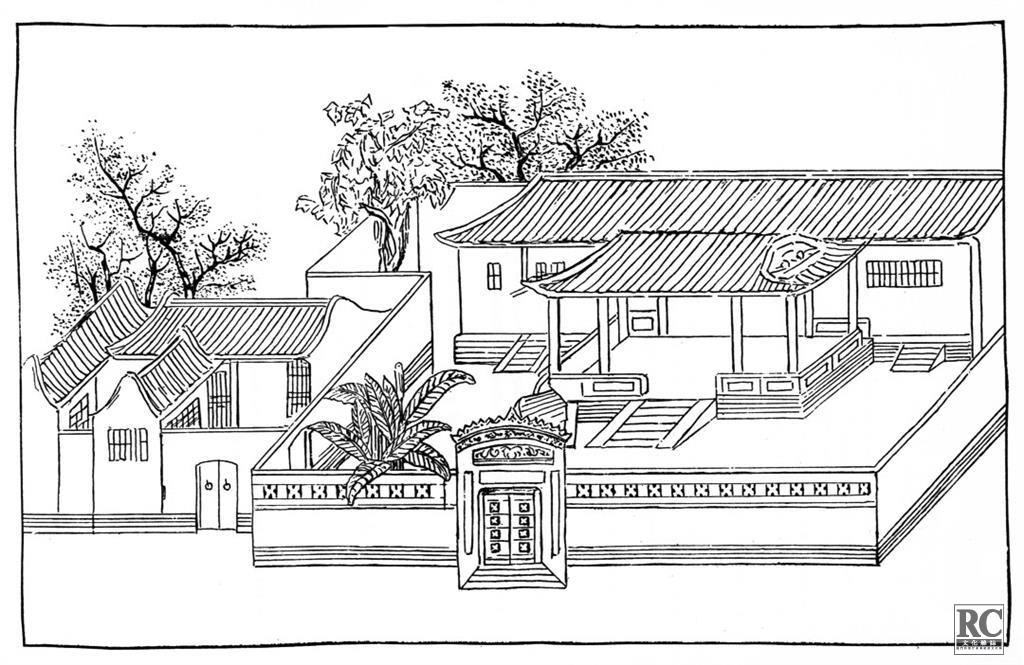

印光任、張汝霖《澳門紀略》(1751) 中的澳門議市會

印光任、張汝霖《澳門紀略》(1751) 中的澳門議市會

這段話是在1988年說的。當時,查爾斯‧博克塞受文禮治 (Carlos Melancia) 總督邀請,再次造訪澳門,並且接受其授予的英勇勳章 (Medalha de Valor)。“第一本關於澳門的書是我在1926年來到澳門之前幾年寫的。那是一篇關於在1622年6月24日,即聖若奧日 (Dia de S. João)戰勝荷蘭人的文章。”(2)

自那以後,他便規律性地(3) 發表有關澳門的文章。他說,在過去的這麼多年裡,“我已經寫了許多有關這片土地的文章,但還是有很多要寫。它是一片彈丸之地,卻有很多東西需要我們去探究;還有許多事物未曾被發現;很多有趣的文件在檔案館裡積滿灰塵,卻無人問津。例如,你知道龐利馬仁慈堂 (Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima) 藏有極其豐富的有關澳門的文獻,卻鮮有人去研究嗎?”(4)

他曾拯救了大量險些被毀掉的珍稀書籍,或是從私人圖書館的拍賣中購得了這樣的書籍。我們也許可以說,對於專門從事甄別、保存和保護葡萄牙知識和歷史遺產的官方機構來說,他的作為或許是無足輕重的,但顯而易見,他是一個藏書家。(5)

查爾斯‧拉爾夫‧博克塞(1904-2000)出生於一個擁有深厚軍事傳統的家庭。他曾在桑赫斯特皇家軍事學院 (Academia Militar de Sandhurst)學習。1930-933年,他作為駐日本軍隊的武官和情報工作人員被派往日本。他學過日語讀寫,對此,他稍有保留地描述道:“我對澳門的興趣就是通過日本產生的,我有通曉日語的優勢(如今,由於缺乏練習,我幾乎忘掉了一切,除了幾段可能是醉醺醺的水手唱出的曲子),讓我能閱讀書面資料。”(6)

他還開始學習葡萄牙語和荷蘭語,以方便瞭解其它來源的文獻資料,甚至是一些當時難以接觸到的資料。

在第二次世界大戰期間,已經入駐前英國殖民地香港的他,在1941年日本人發動的襲擊中嚴重受傷。博克塞如此回憶這段戲劇性的變故:“我二十七歲的時候還是個士兵,當日本人發動侵略戰爭的時候,我駐紮在香港。我的胸口和左臂受傷,所以我現在無法使用左手,最終我被關進了廣州的一個戰俘營。我真的很幸運,因為日本人的子彈很小,如果被英國人更大更沉的子彈擊中,我的肺就要被擊穿,就沒法倖存了。”(7)

他用英國人典型的幽默補充道:“從好的方面來看,正是侵略香港的日本人讓我能夠全身心地投入寫作,因為當戰爭結束的時候,我復員了,開始拿殘疾軍人補貼,且無需繳稅,這讓我在經濟上有了必要的保障,能安心從事我的研究,走上學術研究的道路。我在倫敦大學 (Universidade de Londres) 待了二十年,之後去了美國,在印第安那大學 (Universidade de Indiana) 執教九年,在耶魯大學 (Yale) 執教三年。也正因為如此,我常開玩笑說,我的歷史學家生涯得益於日本人的子彈。”(8)

帶着少校軍銜,查爾斯‧博克塞1947年轉入後備軍;同年,他被倫敦國王學院 (King’s College) 邀請擔任 “葡萄牙卡蒙斯教授”(Camões Chair of Portuguese) 一職。現在我們得知 (9),博克塞1960年曾經阻止葡萄牙的讀者前往國王學院,因為他們被懷疑是蒙混進來、秘密監視葡萄牙學術群體的“國際衛國警察”(PIDE) (10) 成員。他的作品十分豐富,包括單行本、文章、書或者合訂本;同時他固有的國際影響力為其英語版作品的發表帶來了不可超越的優勢。此外,他在一生中還漸漸得到了科學界的認可。(11) 博克塞身後湧現了一批研究員和歷史學者。他們帶着對葡萄牙帝國、殖民帝國和海外帝國的歷史近乎貪婪的興趣和對“新國家”(Estado Novo)“官方”編史的不同意見,但同時也是第一次有人通曉葡萄牙語。他們從沒忘記與葡萄牙和巴西的保守歷史學家之間的一些爭論。(12)需要詳細說明的是,查爾斯‧博克塞除了接受過特別的軍事訓練,並沒有任何學術背景。然而我卻要突出強調以下由他所著的豐富文獻:《遠東的貴族,1550-1770:澳門歷史上的事實和想像》(Fidalgos in the Far East, 1550-1770: Fact and Fancy in the History of Macao) (1948);《十六世紀的南部中國》(South China in the Sixteenth Century) (1953);《荷蘭人在巴西1624-1654》( The Dutch in Brazil, 1624-1654) (1957);《來自阿媽港的大船:澳門與古代日本貿易編年史,1555-1640》(The Great Ship from Amacon: Annals of Macao and the Old Japan Trade, 1555-1640) (1959);《荷蘭海上帝國, 1600-1800》( The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800) (1965);《熱帶的葡萄牙社會:果阿、澳門、巴伊亞和盧安達的市議事會,1510-1800》(Portuguese Society in theTropics: The Municipal Councils of Goa, Macao,Bahia, and Luanda, 1510-1800) (1965);《葡萄牙海上帝國,1415-1825》(The Portuguese Seaborne Empire, 1415-1825) (1969);《十七世紀中葉的葡屬印度》(Portuguese India the Mid-Seventeenth Century) (1980)。

查爾斯‧博克塞的個性中隱約透露着一種離奇而又神秘的氣息。在遠東、中國內戰和第二次世界大戰期間,他既是智識分子又是實幹家,既是軍人又是秘密工作者。此外,他還具備那些我們能在白樂嘉 (José Maria Braga) 和奧斯丁‧考特斯 (Austin Coates) 身上看到的同樣的特質。澳門應當好好感謝這三個人。

查爾斯‧博克塞在澳門發表的最後一篇論文是〈澳門議事會〉(O Senado da Câmara de Macau) (13),該論文最終作為獨立章節收入《熱帶的葡萄牙社會》(Portuguese Society in the Tropics)一書。這個由他本人親切授權的版本,體現了一位不該被遺忘的歷史學家嘗試再訪澳門的努力,同時也是一種渴望瞭解 (14) 澳門作為歷史現象和情感運勢之地而經久不衰的嘗試。他本人曾寫道:“從莫桑比克到澳門,葡萄牙移民扎根東方海灘的努力和執着在其東方擴張史中從未間斷——或者說這一情形跟在非洲和巴西擴張時一樣。人們把對家鄉的愛轉移到了定居和成家的地方。” (15)而這些人扎根在此,保證了此後議事會和慈善堂 (16)的建立,二者對於鞏固葡萄牙的統治都是極其重要的。

我們認為,回顧澳門市議事會帶着極度熱情培植的這種古老的自治體制,並思考 (17) 政權管理的演變過程是很有意思的:在調和帝國戰略中的不和諧之處並尋求一種適合中華民族的個性化和個人主義的建設性公民身份的過程中;在跨階層衝突以及各權力機構間內部管轄權的管控中;與清朝省級官場總是不可預見的外交關係中;與鄰近地區和國家開展經濟自由化的過程中。澳門歷史自此被捲入一場劇變,於是,觀察到了議事會的反應:17世紀,對中國朝代更迭後的新政權結構做出的反應;18世紀,對經貿蕭條、與中國當局的衝突、與兵頭(總督)的摩擦、王權 (至少在立法範疇內)的強化而做出的反應;19世紀,對自由主義、鴉片戰爭和香港開埠的反應。議事會的職責是制定一個靈活的、適應這塊脆弱的土地且明顯由實用主義支撐的政治和外交思想,同時它還要琢磨壓制政策和惡毒陰謀,打壓尋求獨立的舊思潮。在議事會組建以後,作為政治權力的中心,議事會漸漸成為了澳門城的同一語,同時慢慢出現了共同體的概念,這一概念超越了那些由於偶然結盟政策而聚集在一起的小團體。而這種真正潛移默化的權力,無論是在鼎盛時期還是在衰落時期,對於澳門來說都是極其重要的,可以被認為是葡萄牙在東方實行城市自治制度的主要參考。

查爾斯‧博克塞告訴我們:“毋庸置疑,澳門的議事會在我們關注的三個世紀期間,在所有的殖民自治市中是最重要,也是最具影響力的。一旦中國政府 (無論明朝還是清朝) 承認議事會而不是兵頭為當地的主管,那麼里斯本的王室和果阿的總督也必須做同樣的事情,儘管他們很不情願。澳門成為一個自治殖民地的事實,既是當地市民引以為豪的原因,又是那些總督之苦惱所在,因為他們試圖加強皇室曾一度放鬆的、對其遠在中國南海海岸的臣民的控制。” (18)

議事會行使着一種管轄職能,這種職能有時模糊,有時明顯,因為“它尤其要面臨長期賄賂中國地方官員或繳納苛捐雜稅而產生的定期支出。同樣,議事會安排城市的治安,設置由傳令兵和民兵組成的夜間巡邏隊,支付給他們工資;它還要向官員提供給養,並要不斷抵制一些總督企圖監管這支軍事力量的企圖。”(19) 議事會無處不在,“在澳門,所有的軍事、民用和教會的開支,除了部分來自耶穌會學院外,實際上都是由議事會直接或者間接提供的。”(20)

有一個事實很少被人注意到,即議事會還賦予自身管理和組織宗教性質的活動和儀式的職權。文德泉神父(Pe. Manuel Teixeira) 隱約提到了這種管轄權:

議事會負責組織了一些宗教遊行,最重要的是聖體節 (Corpo de Deus)。它選取了四個城市的守護神:無原罪聖母 (N. Sr.ª da Conceição)、施洗若昂 (S. João Baptista)、聖方濟各‧沙勿略 (S. Francisco Xavier) 和聖加達利納 (St.ª Catarina de Sena),並且為他們設定節日。1647年,議事會決定所有的官員都要在這些節日裡懺悔和領聖餐。(21)

議事會在結構上是葡萄牙式的和葡-中的,“儘管澳門議事會可以被定義為自我存續的寡頭勢力,但是當它被認定為一個政治機構的時候,很少有澳門家庭屬於這個兩到三代或者更多代都被選為議員的社會階層。在1555-1557年間最初的移民中,也許就沒有白種女人。”(22)

如查爾斯‧博克塞所釋,澳門議事會的成員包括“三個具有投票權的市議員,兩名普通法官和一個城市理事官,他們通過此前規定的程序選舉產生。市政議員的年齡至少四十歲,而普通法官為三十歲。澳門議事會的秘書一般情況下會安排給少尉級別的人,通常三年選舉一次,後來該時間間隔延長到了六年,在大約1630年之後,該職位多被定為終身制。[⋯⋯] 相比於其它殖民地市政廳或者都市市政廳裡所有職位,澳門市理事官的地位更加重要。從很早開始,他就成為與中國官員談判的代表,並且認可當局授予的低等官員的頭銜。”(23)〈1709特許狀〉(24) 規定,議事會的議員席位安排個給本國的、世代相傳的老葡萄牙基督教徒。

澳門居留地起源的不確定性一直是歷史學家面臨的難題,以至於博克塞將其歸納為:“澳門將其建立和存續歸功於廣東省當局和中日貿易船隊司令 (Capitão-mor da Viagem do Japão) 之間的諒解。多年以來,管理該居留地的既不是中國政府,也不是果阿總督。1586年,葡屬印度總督梅內澤斯(Dom Duarte de Menezes) 發佈了一條政令,准許議事會或者市政會每三年進行一次選舉,並且指定一些司法職位。當日頒佈的另一〈特許狀〉確認了澳門城的地位,即擁有與葡萄牙埃武拉 (Évora)市同等的‘特權、利益、榮譽和顯赫地位’。主教薩 (Dom Leonardo de Sá) 在1583年或者1585年 (日期不確定) 發起此舉,召集最重要的公民,成立了市政委員會,即人們所熟悉的議事會。它由通過選舉產生的市議員、法官(juiz)、執政官(magistrado)和其他職員組成。起初被稱為‘中國天主聖名之村’(Povoação do Nome de Deus na China) 的地方,現在改叫‘中國天主聖名之城’(Cidade do Nome de Deus na China)。”(25)

正如查爾斯‧博克塞所述:“很明顯,葡屬印度的主要城市,譬如果阿、麻六甲 (Malaca) 和科欽 (Cochim) 都具有相似的市政組織,但是很少有市議員冒險挑戰總督的意志,也鮮有人挑戰主教或者宗教裁判官的意志;而在澳門,議事會很多時候作為一股有效的力量抵禦該地兵頭的專制傾向,同時不會遭到宗教審判的威脅。有意思的是,這種民主政府的形式一直延續到19世紀葡萄牙開始施行君主立憲制之前,那時議事會的權力被削減,變成了一個純粹的市政廳。”(26)

一個僅存的市政廳充分體現了自由主義者和專制主義者之間的決裂,而這一決裂在1829年4月1日,由卡斯特羅 (D. Manuel de Portugal e Castro)從果阿向“澳門天主聖名之城”忠貞議事會發出的罕見的命令中成為現實。

偉大的聖‧若昂號”(S. João Magnânimo)帆船在此時節從王國帶來了阿茹達王宮(Palácio d’Ajuda) 於去年2月29日發出的、由臨時負責海事和海外部的王國國務大臣簽署的通告以及其他通知,欣喜地告知貴政府,攝政王米格爾 (Dom Miguel) 殿下已於當月22日抵達了里斯本的宮廷和城市,由於他的到來讓人企盼已久,且對於所有葡萄牙人來說是一件大喜事兒,因此,應當讓所有人知曉此事,歡迎攝政王的回歸,鑒於貴政府一向的忠誠並按照1827年10月13日政令的規定,我向閣下發去由國務秘書西普利亞諾‧西爾維利奧‧羅德里格斯‧努內斯(Cipriano Silvério Rodrigues Nunes) 簽發的通告副本,從信中我們明顯看出,里斯本良民對於攝政王十分歡迎,同時他們和王國其它地區之間存在一些紛爭;經過持續關注,攝政王以君主的名義大加讚賞這些國家臣民的忠誠,為此,我向閣下通報這些如此歡樂和高興的消息,希望閣下能夠將其廣而告之,並且加入這些沉浸在葡萄牙式歡樂中的虔誠的居民中,命令他們依照重大喜慶事件中的慣例開展公共慶祝活動,要讓這些國家臣民們相信,為了葡萄牙王國,作為君主的攝政王最關心的事情永遠是這些國家的利益和繁榮,而他也已經開始明白到這點。我向閣下通報了所有事情,目的是讓您盡快確認貴市進行全民歡慶的事宜,並且請事先與代理總督 (兵頭) 進行協調。(27)

如此一來,議事會的前途在葡萄牙政治哲學結構中被封死,僅僅成為一個來自里斯本和果阿的指令的執行者。

文德泉神父總結了這個古老機構所經受的結構性改變:

根據1834年1月9日發佈的〈海外行政改革法〉(Nova Reforma Administrativa Colonial),議事會被削減為一個簡單的市政廳,由總督管理;同時,該總督,即晏德那 (Bernardo José de Sousa Soares Andrea),辦事乾脆俐落 ,於1835年2月22日解散了議事會。1837年4月27日,議事會曾嘗試恢復曾經享有的特權,但是無功而返。1847年8月20日,決定將城市理事官署從議事會分出,劃歸輔政司署;1865年7月5日,確定城市的理事官改由官方任命,由總督提名。而議事會1810年5月13日獲得“忠貞”的榮譽頭銜是因為在對抗張保仔(Cam Pau Sai) 等海盜時取得的勝利,不過,由於失去了曾經所有的光輝,從而也失去了‘至高無上的議事廳’的地位。(28)

不過,我們應該看到,議事會政治和外交權力的這種緩慢而不規律的衰退,,伴隨了新政權和新主角的產生。這就是澳門政權的重生。

1844年9月20日政令(29)第七條規定:“澳門忠貞議事會繼續享有本政令未更改的特權,賦予其《行政法典》(Código Administrativo)中規定的市政廳享有的一切職權;而城市理事官享有與中國當局溝通所有必需的權力。”但是對於這種權力的描述卻忽視了與中國關係的複雜性,議事會隨着早期的多元文化動向而重生。

議事會 (30) 佔據了一片新的空間,和中國當局展開了互信溝通,如此一來,議事會擁有了一種超常規的權力。而隨着理事官這一職位誕生了一種帶有民事特點的漢學。鑒於葡萄牙人在澳門定居的獨特性,他們顯然迫切需要保證一個高效的、與廣東官場區域地緣政治規劃相關的資訊和安全預報系統。然而,這種起源於議事會的漢學隱藏了其權力的本質,這種本質決定了他們研究和學習漢語的入手點。隨着時間的推移,理事會這種真正的權力壟斷逐漸演變成職能的喪失和施政的脆弱:語言及其學習的價值用在了交換土地使用價值。除了一種順從、虔誠而嚴肅的公民意識,還存在一個使區域海上網絡樞紐更加緊密聯繫的經濟體。因此,議事會近似於一個政教合一混合體,這一混合體通過語言-外交相聯,並且依賴於整個大洋殖民體法律和軍事機構的效益。

1783年12月27日,議事會致信瑪麗亞女王(Rainha D. Maria) ——

由於在中國沒有葡萄牙的傳教士,皇帝命令他的朝廷通過官員給我們寫信,說道,他們的大臣們希望我們向陛下提出請求。請恩准向該朝廷派去一些有用之人,主要是數學、其它科學和藝術,例如繪畫和醫學的老師,這件事我們在1781年已經提出過,當時我們給尊敬的國務秘書寄出信件,可直到今天,我們還沒有收到回覆;關於信件上的事情,上述官員多次以皇帝的名義,通過不同的奏摺或者信件提及,而本議事會的理事官在不同的場合也進行了彙報;鑒於該皇帝向葡萄牙人公開表達如此的友好和熱情,沒有其它任何國家,甚至是從屬國,會這樣對待您的國家,我們回來請求陛下,為了保持這種聯盟關係以及陛下十分重視的與該皇帝之間的友誼,請恩准我們的請求以及該皇帝的願望;為了您賜予的一切,加之陛下的榮耀,上帝聖名和陛下的高貴的名字,以及這片領土的利益。(31)

在這場外交斡旋中,議事會的豐富經驗非常重要。

但是,政權的地位 (32) 正在受到侵蝕 (33),而議事會權力的衰落已經成為一個不可否認的事實:“[⋯⋯] 澳門總督應當擁有更大的管轄權和權威,因為現在他們的權力很小甚至沒有,為此,我命令該市的議事會,在沒有徵詢那片領土的總督的意見,並且得到其同意和批准的情況下,不得安排或者決定與中國當局相關的事宜,也不能處理與王家國庫相關的事宜”,因為“那片重要領土上的議事會大部分由逃到那裡的流放犯或者相似之人組成。他們對於政府的事務一無所知,除了通過航海貿易積累財富,沒有任何遠見;他們祇會努力通過奴隸般的卑微和長期上供的禮品,來減輕清朝官員專制的殘酷,也許對王家國庫的掠奪取決於他們想要多少;他們不在意任何與葡萄牙民族尊嚴相關的事情,以及葡萄牙王朝在那片土地上無可爭辯的主權權利。”

在1784年1月24日,對於價值判斷的嚴肅性和挫傷感的評估並不容易,儘管命題很清晰。當地特性開始走上舞臺。議事會從1751年開始實行官員當地化政策 (34),“不任命任何葡萄牙人,祇任命土生葡人 (filhos da terra)”,由此產生了此後向果阿總督的投訴。

1844年9月20日之後,澳門與梭洛 (Solor)、帝汶 (Timor) 居留地聯合組成了一個和其它所有領地相當的獨立政府。從那時起,澳門議事會便被賦予了一種沒有政治權力的專職職能。城市的所得祇能來自於議事會獨有的投入:公共教育的組織、道路和大街的開闢、城市法規、供水、工商業規範、公共圖書館或者公共衛生等。新的挑戰即將產生,但是忠貞議事會總是知道佔據它自己的空間。它成為澳門及其百年歷史中多次出現且不可避免的參照體。文德泉神父對於第一個東方民主機構表現出極大的反應:“是誰扼殺了澳門的民主?是里斯本政府。”(35)

查爾斯‧博克塞和他的歷史作品一向值得尊重,同時被廣泛傳播和全民閱讀。有關此人的細節視角,可以在奧登 (Dauril Alden) 《查爾斯‧R‧博克塞:不同尋常的生活。士兵、歷史學家、教師、收藏家、旅行家》(36) 一書中找到。他的傳記對於理解一種職業的道德困境或者探索宗教註釋漫長之路很重要,這種情況並不少見。通過查爾斯‧博克塞,我們學會了,即便是恥辱,也不要糾結於歷史,尤其是關於我們的歷史。

當他2000年去世的時候,安東尼奧‧德‧菲格雷多 (António de Figueiredo) 在英國《衛報》(37)上寫下了這段具有諷刺意味且自相矛盾的言論:“相比於他的出生地英國,也許他在國際上的知名度和名譽要更高。”

這個例子正好印證了葡萄牙的優良傳統,“外來的和尚會唸經” 。

【註】

(1) 若昂‧米格爾‧羅格 (João Miguel Roque):〈查爾斯‧博克塞:我想終老澳門〉,採訪並載《澳門》1988年第12期,頁2-5,澳門新聞局出版。

(2) 若昂‧米格爾‧羅格 (João Miguel Roque):〈查爾斯‧博克塞:我想終老澳門〉,頁3。

(3) 到最近一個十年的末期,已經發表的研究有:《1617年赴日本的葡萄牙大使:註釋的未刊報告》(Embaixada de Portugal ao Japão em 1617: Relação Inédita Anotada),《殖民地總局簡報》(Boletim da Agência Geral das Colónias) 單行本,1928年第38期,頁46;《1644-1647年赴日本的葡萄牙大使》(A Portuguese Embassy to Japan, 1644-1647),倫敦:開根‧寶羅特呂布納公司,1928年,頁64;《天主之母的事務》(The Affair of the ‘Madre de Deus’),倫敦:開根‧寶羅 特呂布納公司,1929年,頁94。

(4) 〈查爾斯‧博克塞:我想終老澳門〉,頁3-4。

(5) 《博克塞圖書館:查爾斯‧R‧博克塞中尉圖書館裡藏書和手稿的簡略目錄》,頁86,澳門:Tipografia Mercantil de N. T. Fernandes, 1937年;白樂嘉 (José Maria Braga) 同樣出版了《查理斯‧R‧博克塞上尉圖書館》,頁14,澳門:孤兒院印刷學校,1938年;S‧喬治‧韋斯特 (S. George West),《1926年到1984年查爾斯‧博克塞手稿清單》,倫敦:Tamesis Books,1984年。

(6) (7) (8)〈查爾斯‧博克塞:我想終老澳門〉,頁3;頁4;頁14。

(9) 拉克爾‧里貝羅採訪湯姆‧厄爾 (Tom Earle),〈英國的葡萄牙研究元老〉,《大眾日報》,第2期,2014年6月8日。由埃爾德‧馬賽多 (Hélder Macedo) 在同一個採訪中提供的資訊。

(10) 1974年廢除的政治警察。首字母縮寫表示國際衛國警察。

(11) 他被烏德勒支大學 (1950)、里斯本大學 (1952)、巴伊亞大學 (1959)、利物浦大學 (1966)、香港大學 (1971)、斯里蘭卡大學 (1980) 和新里斯本大學 (1988) 授予榮譽博士學位。

(12) 1963年出版的《葡萄牙殖民帝國的種族關係,1415-1825》[葡萄牙語版本,《葡萄牙殖民帝國的種族關係,1415-1825》(Relações Raciais no Império Colonial Português, 1415-1825),波爾圖:Afrontamento 出版社,1988],開始了與阿爾曼多‧科特桑 (Armando Cortesão) 和吉爾伯托‧弗里爾 (Gilberto Freyre) 的一場歷史-意識形態的爭論。

(13) 1997年由澳門議事會出版,由阿萊斯塔 (António Aresta)和何思靈 (Celina Veiga de Oliveira) 作註。三語版本[葡萄牙語-中文-英語] 。

(14) 整理自以下書籍:高美士 (Luís Gonzaga Gomes):《澳門市政廳歷史》(Macau: Um Município com História),頁171,由阿萊斯塔整理,何思靈作序和作註,澳門:議事會,1997年;阿萊斯塔和何思靈編輯《議事會:澳門忠貞議會歷史文獻》,澳門:議事會,1998年,頁437。

(15) 《通過澳門看17-18世紀中葡關係的授受之道》[1979年11月8日,第四屆里斯本澳門雙週會期間,在澳門之家(Casa de Macau) 發表的演講]。《澳門檔案》單行本,第一卷, 1981年1月,頁4。

(16) 查爾斯‧R‧博克塞:〈市政議員和慈善兄弟〉,收錄在《葡萄牙海運帝國,1415-1825》,頁273-295。

(17) 阿萊斯塔和何思靈編輯《議事會:澳門忠貞議會歷史文獻》,頁18。

(18) (19) (20) 查爾斯‧R‧博克塞:《澳門議事會》,頁53-54;頁32-33;頁33。

(21) 《澳門地名》,頁48。

(22) (23)《澳門議事會》,頁47;頁19-20。

(24) 發表在《澳門檔案》,第4系列,第8號, 1989年,頁58-59。

(25) (26)《遠東的貴族,1550-1770:澳門歷史上的事實和想像》,頁20;頁21。

(27) 《澳門檔案》,第3系列,第二十一卷,第1號,1974年,頁35-36。

(28) 《澳門地名》,頁61-62。

(29) 蕭偉華 (Jorge Noronha e Silveira):《澳門憲法歷史的參考資料 (1820-1974)》,頁81-82。

(30) (32) 阿萊斯塔和何思靈編輯《議事會:澳門忠貞議會歷史文獻》, 頁20;頁22。

(31) 文德泉神父:《18世紀的澳門》,頁626。

(33) “印度總督和總司令弗雷德里科‧吉列爾梅‧德‧索薩(D. Frederico Guilherme de Sousa) 寫給財政理事官,若昂‧迪奧戈‧格雷羅‧卡馬喬‧德‧布里托‧阿博因 (João Diogo Guerreiro Camacho de Brito Aboim) 大法官的信件,要求此人評估陛下有關澳門領地的命令和措施。”收錄於曼努埃爾‧穆利亞 (Manuel Múrias) 所編《致北京大主教的指示和其它有關澳門歷史的文件》[殖民地總局版本影本],頁103,105,現代裝。

(34) 《致北京大主教的指示和其它有關澳門歷史的文件》,頁267。

(35) 文德泉神父:《澳門的開端》,頁30。

(36)東方基金會2001年出版。該機構正在出版查爾斯‧R‧博克塞全集:第一卷:《澳門歷史研究:16世紀到18世紀》, 1991年; 第二卷: 《葡國光復時期的澳門(三百年以前的澳門)》,1993年。迪奧戈‧ 拉馬達‧庫爾托 (Diogo Ramada Curto) 準備了三卷,《短文集》第一卷《學問》,2002年;《短文集》第二卷 《東方主義》,2002年;《短文集》第三卷 《史學》,2002年。

(37) 〈查爾斯‧博克塞:研究葡萄牙及其黑暗帝國過去的權威歷史學家〉,《衛報》,2000年5月16日。

李 菁譯

* 安東尼奧.阿萊斯塔 (António Aresta),教師和研究員,現攻讀哲學博士學位(波爾圖大學),著有多篇有關澳門歷史的文章。